Interested Article - Австрия — первая жертва нацизма

- 2020-06-22

- 1

«Австрия — пе́рвая же́ртва наци́зма» — политический лозунг, провозглашённый на Московской конференции 1943 года и ставший основой государственной идеологии Австрии и национального самосознания австрийцев в периоды союзной оккупации (1945—1955) и суверенной Второй республики (1955—1980-е годы ). В соответствии с интерпретацией этого лозунга основателями Второй республики аншлюс 1938 года был актом военной агрессии гитлеровской Германии . Австрийская государственность прервалась, поэтому возрождённая в апреле 1945 года Австрия не могла и не должна была нести какую-либо ответственность за преступления нацистов . Сложившаяся к 1949 году «доктрина жертвы» ( нем. Opferthese, Opferdoktrin ) утверждала, что все австрийцы , включая активных сторонников Гитлера , были невольными жертвами гитлеровского режима и потому также не отвечали за его преступления.

«Доктрина жертвы» стала основополагающим мифом австрийского общества. На её основе, впервые в истории Австрии, объединились ранее непримиримые противники — социал-демократы и консерваторы-католики , и состоялось возвращение в общественную и политическую жизнь бывших нацистов. В течение почти полувека австрийское государство отрицало какую-либо преемственность с политическим режимом 1938—1945 годов, активно поддерживало миф о жертвенности австрийского народа и культивировало в нём консервативный дух национального единства. Послевоенная денацификация была быстро свёрнута, ветераны вермахта и войск СС заняли в обществе почётное место. Борьба действительных жертв нацизма за свои права осуждалась как попытка обогатиться за счёт всего народа.

Предыстория

Первая австрийская республика , преемник Германской Австрии , возникла как государство-обрубок на руинах распавшейся империи Габсбургов . Сразу после оглашения унизительных условий Сен-Жерменского мира в стране возникло движение за объединение с Германией, но практические шаги к нему были жёстко пресечены странами-победителями . Независимая австрийская республика оказалась нежизнеспособной. После недолгого периода единства (1918—1920) народ, не ощущавший себя нацией, распался на три непримиримых вооружённых лагеря — рабочий класс во главе с социал-демократами , консервативные католические силы во главе с правящей Христианско-социальной партией и католической церковью , и сторонников объединения с Германией . В 1933 году вождь консерваторов Энгельберт Дольфус распустил парламент, изгнал из властных структур социал-демократов, запретил деятельность коммунистов и нацистов и установил в стране однопартийный авторитарный политический режим правого толка . В феврале 1934 года конфликт перерос в гражданскую войну , закончившуюся поражением левых сил; в июле прогерманские национал-социалисты подняли мятеж , убили Дольфуса, но захватить власть не смогли . 11—13 марта 1938 года австрийское государство пало под давлением нацистской Германии и австрийских национал-социалистов. Абсолютное большинство австрийцев искренне приветствовали присоединение к Германии; сохранились лишь единичные свидетельства публичного неприятия аншлюса или хотя бы равнодушной реакции на него, в основном в сельской местности . В столице около полумиллиона человек (170 тысяч евреев, 80 тысяч « полукровок », коммунисты, социал-демократы, сторонники режима Дольфуса — Шушнига и так далее) имели основания опасаться гитлеровских репрессий, но активного противодействия аншлюсу они не оказали .

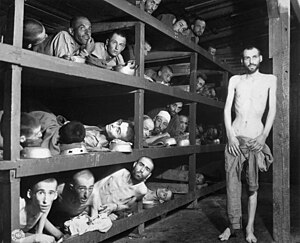

Австрийские немцы поддержали не столько объединение с северным соседом, сколько приход твёрдой власти, способной предотвратить очередную гражданскую войну, и аннулирование позорного Сен-Жерменского мира . Почти все австрийцы рассчитывали, что новый режим быстро восстановит докризисный уровень жизни ; значительная часть населения — на то, что он «решит» ненавистный еврейский вопрос . Антисемитизм , одна из черт национального характера австрийских немцев, процветал в Австрии более, чем в любой иной германоязычной земле ; с 1920 года страной управляли партии с открыто антисемитскими программами . Начавшиеся одновременно с аншлюсом погромы в Вене и Инсбруке были делом не гитлеровских агентов, но самих австрийцев ; по свидетельствам очевидцев, они превзошли в жестокости и массовости участия горожан всё, что происходило в Германии . В мае 1938 года стихийные погромы сменились организованной «аризацией» — планомерной конфискацией еврейских активов в пользу Рейха и германских промышленников. В Линце , к примеру, после погромов и «аризации» не осталось никакого еврейского имущества . Главной целью гитлеровцев на этом этапе было не физическое уничтожение австрийского еврейства, но принуждение его к эмиграции за пределы Рейха . В 1938—1941 годы из Австрии бежали около 126 или 135 (по разным источникам) тысяч евреев; около 15 тысяч из них вскоре погибли в странах, оккупированных Германией . С этой волной эмиграции Австрия навсегда потеряла научные школы физиков, юристов, экономистов, венскую школу психоанализа и архитекторов Веркбунда . Истребление оставшихся в Австрии евреев началась в июле 1941 года и в целом завершилось к концу 1942 года . Арестованных транзитом через Терезиенштадт вывозили в гетто и концлагеря на территории Белоруссии , Латвии и Польши, и там убивали . В конце войны массовые убийства возобновились в самой Австрии, где на постройке оборонительных рубежей работали тысячи венгерских евреев . В сельских районах Штирии истребление рабов-евреев, «приватизированных» местными нацистами, продолжалось в течение нескольких недель после капитуляции Германии . Всего за семь лет погибла одна треть австрийского еврейства (около 65 тысяч человек ); всего 5816 человек, включая 2142 заключённых лагерей, дожили до конца войны в Австрии.

Общее число погибших от гитлеровских репрессий в Австрии оценивается в 120 тысяч человек . В замке Хартхайм за два года (1940—1941) действия « программы Т—4 » были убиты 18 269 психически больных . Практически полностью были истреблены жившие в Австрии цыгане . Наиболее сильное сопротивление нацистскому режиму оказали коммунисты . Около 2700 были казнены за активное сопротивление и около 500 погибли с оружием в руках . Ещё сто тысяч человек подверглись аресту по политическим мотивам . Сопротивление австрийских немцев нацистскому режиму было малочисленно и не принесло результата; подавляющее большинство австрийцев до самого конца активно поддерживали режим . Из 6,5 миллионов австрийцев всех возрастов 700 тысяч (17 % взрослого населения ) были членами НСДАП . Выходцы из Австрии составляли непропорционально большую долю нацистского репрессивного аппарата: провинция, в которой жили 8 % населения Рейха, дала 14 % персонала СС и 40 % персонала лагерей смерти . Свыше 1,2 миллиона австрийцев воевали на стороне Рейха . Военные потери за годы войны составили 247 тысяч убитых военнослужащих и от 25 до 30 тысяч гражданских лиц, погибших от союзных бомбардировок и в ходе советского наступления 1945 года . 170 тысяч австрийцев вернулись с войны инвалидами, более 470 тысяч оказались в союзном плену .

Московская декларация

Оборот «первая жертва Германии» применительно к Австрии появился в англоязычной публицистике в 1938 году, ещё до начала аншлюса . В советской литературе он появляется в 1941 году, после вторжения Германии в СССР («первой жертвой фашизма » советские авторы называли Испанию, подразумевая совместную агрессию Италии и Германии , а Австрии отводили место «первой жертвы Гитлера » ). 18 февраля 1942 года его произнёс Уинстон Черчилль в обращении к австрийским эмигрантам: «Мы никогда не забудем, что Австрия была первой жертвой нацистской агрессии. Народ Британии никогда не изменит делу освобождения Австрии от прусского ига» .

Британская инициатива

Союзники по антигитлеровской коалиции начали обсуждать послевоенную судьбу Австрии в 1941 году. 16 декабря И. В. Сталин сообщил Энтони Идену свой план расчленения Германии, в котором Австрия должна была вновь стать самостоятельным государством . Британцы, ещё не строившие столь далёких планов, не возражали. В 1942—1943 годы отношение союзников к австрийскому вопросу изменилось: руководство СССР более не выдвигало новых планов, зато судьбой Австрии всерьёз занялись британцы . 26 сентября 1942 года Иден впервые огласил план Черчилля по создания «Дунайской конфедерации» в составе бывших Австрии, Венгрии, Польши и Чехословакии — обширного буферного государства, отделившего бы Западную Европу от СССР . Весной 1943 года 34-летний аналитик Форин-офиса Джеффри Гаррисон составил проект послевоенного устройства Австрии, ставший официальной политикой Великобритании в австрийском вопросе . Воссоздание независимой, но слабой Австрии в границах Первой Республики, писал Гаррисон, было возможно только при готовности западных союзников поддерживать новое государство в течение многих лет . Гаррисон не верил в способность австрийцев к самоорганизации, как и в вероятность поднять их на вооружённое сопротивление режиму . Наилучшим решением с британской точки зрения была бы сильная конфедерации дунайских государств, с включением в неё Австрии как де-юре равноправного члена, а де-факто культурного и политического лидера . Немедленное создание такого объединения в послевоенной Европе было невозможно; требовалось вначале основать независимую Австрию, обеспечить ей политические гарантии и финансовую поддержку, и лишь затем шаг за шагом обустраивать политический союз дунайских государств .

Советская историография 1970-х годов называла британский проект попыткой «протащить идею нового аншлюса » . Целью союзников, писал , было «создание в Европе конгломерата областей, которые стали бы постоянным очагом конфликтов» . В современной западной историографии существует два взгляда на мотивы британских политиков . Традиционная точка зрения рассматривает их действия исключительно как инструмент защиты британских интересов и противодействия СССР в деле послевоенного раздела Германии . С альтернативной точки зрения Роберта Кейзерлингка британцы руководствовались в первую очередь ошибочными, утопичными планами разжечь в австрийских землях массовое сопротивление нацистскому режиму, расколоть германский рейх изнутри и создать в Австрии удобный плацдарм для вторжения с юга . Сторонники обеих трактовок солидарны в том, что в 1943 году и британские, и американские политики ошибочно полагали, что Германия готова рухнуть либо под натиском советских войск, либо от народного возмущения внутри самого Рейха . И в том, и в другом случае западным союзникам следовало срочно договориться с СССР о будущем Европы.

Согласование текста

В конце мая 1943 года план Гаррисона был одобрен британским кабинетом министров , а уже в июне В. М. Молотов известил Форин-офис, что любые ассоциации и конфедерации дунайских государств для СССР неприемлемы . Заместитель Молотова С. А. Лозовский открыто называл такие союзы «инструментом антисоветской политики» . Британцы от своего плана не отказались, и 14 августа 1943 Иден послал в Москву и Вашингтон составленный Гаррисоном проект «Декларации по Австрии», начинавшийся словами «Австрия — первая свободная страна, павшая жертвой нацистской агрессии…» ( англ. «Austria was the first free country to fall victim to Nazi aggression…» ) . Вновь встретив сопротивление советских дипломатов, британцы пошли на уступки. По настоянию СССР из проекта исчезли упоминания об «ассоциации с государствами-соседями» и Атлантической хартии , «австрийский народ» в последнем абзаце был заменён на недвусмысленное «Австрия», а «нацистская агрессия» — на «гитлеровскую» . Не менее сложными были и переговоры британцев с американцами .

Результатом торга между союзными министрами стала Московская декларация по Австрии , принятая 30 октября и обнародованная 1 ноября 1943 года. Несмотря на все поправки текста, формула «первой жертвы» вошла в неё в практически неизменном виде: «Австрия, первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от германского господства…» . Заканчивалась Декларация принятым по настоянию Сталина строгим напоминанием о том, что Австрия «не может избежать ответственности за участие в войне на стороне гитлеровской Германии…» ( ). В сталинской трактовке ответственность лежала не на конкретных людях, группах или партиях, но на обществе в целом; коллективной ответственности не мог избежать ни один австриец . Сталин, подобно Черчиллю, также рассматривал Австрию как буфер между советской и англо-американской сферами влияния, и с « экспортом революции » не спешил . Его краткосрочной целью была эксплуатация сохранившейся австрийской промышленности, человеческих и природных ресурсов; вероятно, именно поэтому Сталин настаивал на ужесточении формулировки об ответственности . Авторы Декларации вряд ли могли подозревать, что «первая жертва» станет национальной идеей австрийцев, которую те будут тщательно культивировать и охранять, и которая надолго определит внешнюю политику Австрии . Не ведали они и о том, что другая часть Декларации — об ответственности австрийцев — так и останется на бумаге .

Реакция воюющих австрийцев

Различные исторические школы признают, что военные поражения 1943 года заронили в австрийцах сомнение в будущем Рейха и способствовали распространению сепаратистcких настроений , но расходятся в оценке роли этих настроений в истории. С точки зрения официальной послевоенной австрийской идеологии началом полноценного «национального пробуждения» стало поражение в Сталинграде . Советские историки утверждали, что в 1943 году в Австрии начался новый этап Сопротивления , а Московская декларация стала «важным фактором, оказавшим влияние на австрийский народ» . Современные западные историки считают, что для решительных выводов о «возрождении» или «сопротивлении» нет оснований . Безусловно, антигитлеровские и сепаратистские настроения распространялись и в Вене, и в австрийской глубинке, но примерно в той же мере, что и в остальных землях Рейха . Этому способствовали поражения на фронте, выход Италии из войны, англо-американские бомбардировки, потоки беженцев и заключённых; влияние же Московской декларации западные историки отрицают. Эван Бьюки признаёт, что декларация воодушевила австрийских подпольщиков, но силы подполья не увеличила, и не способствовала распространению сепаратистских настроений . Роберт Кейзерлингк пишет, что декларация принесла союзникам больше вреда, чем пользы . Операция британских пропагандистов среди солдат-австрийцев на итальянском фронте провалилась : Московская декларация не повлияла на боевой дух германских войск и, вероятно, лишь послужила подспорьем для геббельсовской контрпропаганды .

Реакция гражданского населения Австрии, в то время находившейся в глубоком тылу воюющей Германии, на Московскую декларацию была двойственной . С одной стороны люди ошибочно решили, что статус «первой жертвы» поможет Австрии избежать союзных бомбардировок . С другой, «Москва» в названии безошибочно ассоциировалась не с западными союзниками, но с непримиримым большевизмом . В целом население приняло известие безразлично и не поддержало ни одну из оппозиционных Гитлеру групп . Количество арестов в 1943—1944 годы возросло, но 80 % арестованных составляли рабочие-иностранцы, которых в одной Вене было 140 тысяч . В течение 1944 года, по мере ухудшения военной и экономической обстановки, недовольство нарастало и среди австрийцев — но не режимом Гитлера, а наплывом беженцев, особенно протестантов, «с севера» . Конфликты на бытовом уровне не подорвали боевой дух нации. Напротив, успехи союзников на фронтах и возобновление воздушных бомбардировок Австрии лишь консолидировали её население вокруг фигуры фюрера . В ходе неудачного заговора 20 июля 1944 года население Вены полностью поддержало Гитлера .

Провозглашение лозунга

13 апреля 1945 года советские войска заняли Вену . Две недели спустя, 27 апреля, учреждённое советскими оккупационными властями «временное правительство Австрии» под председательством Карла Реннера обнародовало «Декларацию об основании Второй Австрийской республики», в котором буквально воспроизвело текст Московской декларации . Реннер, в прошлом активный сторонник аншлюса , по-прежнему считал его исторической необходимостью, и в обращении к нации выражал сожаление о том, что под давлением победителей Австрия и Германия вновь вынуждены существовать раздельно; большинство австрийцев были солидарны с ним в этом . Но декларация 27 апреля, адресованная не столько соотечественникам, сколько странам-победителям, утверждала обратное: события 1938 года были результатом не договора равных сторон и не народного волеизъявления, но « неприкрытого внешнего давления, террористического заговора собственного национал-социалистического меньшинства, обмана и шантажа на переговорах, а затем и открытой военной оккупации … Третий Рейх Адольфа Гитлера лишил народ Австрии власти и свободы волеизъявления, и привёл его на бессмысленную и бесцельную бойню, в которой ни один австриец не желал участвовать » .

Декларация 27 апреля осторожно отвергла требование Московской декларации о собственном вкладе Австрии в её освобождение: поскольку, утверждали отцы Второй республики, в 1938—1945 годы австрийская государственность временно прервалась, то возрождённая Австрия не должна отвечать за преступления «оккупантов» . В мае — июне 1945 года временное правительство закрепило это положение в официальной «доктрине оккупации» ( нем. Okkupationsdoktrin ) . Вся вина и вся ответственность за преступления оккупационного режима, утверждали австрийцы, лежала на Германии — единственной преемнице гитлеровского рейха . Практическим следствием «доктрины оккупации» стала позиция МИД Австрии по еврейскому вопросу: поскольку преследование евреев было делом рук не австрийцев, а германских оккупантов, то « в соответствии с международным правом австрийским евреям следует направлять требования о репарациях не Австрии, но германскому рейху » . Для убеждения стран-победителей министр иностранных дел Карл Грубер организовал составление и издание . Тщательно и пристрастно скомпилированная подборка реальных документов и «исторических» комментариев, по замыслу австрийских политиков, должна была убедить власти стран-победителей в насильственном характере аншлюса (что соответствовало действительности) и о массовом неприятии австрийцами гитлеровского режима (что действительности не соответствовало) . Составители «Книги» утверждали, например, что в 1938 году 70 % австрийцев не просто не поддерживали аншлюс, но якобы испытывали к нему «фанатичную вражду» . Так был заложен миф, ставший идеологическим фундаментом послевоенной Австрии .

Cами основатели Второй республики, вероятно, имели моральное право считать самих себя жертвами политических репрессий. Двенадцать из семнадцати членов кабинета Леопольда Фигля , возглавившего правительство в декабре 1945 года, подвергались преследованию при Дольфусе, Шушниге и Гитлере; cам Фигль пережил заключение в Дахау и Маутхаузене и к «сбежавшим от трудностей» эмигрантам относился высокомерно . Не случайно, что спутником мифа «первой жертвы» стал миф о «дороге в Дахау» ( нем. Der Geist der Lagerstrasse ): в соответствии с этой легендой во время заключения австрийские политики договорились о прекращении межпартийной вражды и навсегда объединились ради построения новой, демократической Австрии . Представители крупнейших партий Первой республики — консерваторы , социал-демократы и коммунисты — действительно объединились, но лишь в апреле 1945 года . С точки зрения современных историков, политиков объединил не сознательный выбор, но необходимость выживания в тяжелейших послевоенных условиях и целенаправленное давление союзных оккупационных властей . Третьим основополагающим мифом стало утверждение о «всенародном единении» всех австрийцев в деле послевоенного восстановления, без которого страна не смогла бы выжить и возродиться. В действительности не менее важным фактором выживания Австрии была политическая и финансовая поддержка США .

См. также

Комментарии

- Хайдемари Уль датирует начало отказа от «доктрины жертвы» 1980 годом , Дэвид Арт 1986 годом , Эмбахер и Эккер — 1980-ми годами

- Исход интеллектуалов начался до аншлюса, при режиме Дольфуса—Шушнига . Однако, помимо эмиграции из Австрии, в 1933—1938 имел место и приток в Австрию эмигрантов — беженцев из Германии

- Дело рабовладельцев из Граца дошло до суда британских оккупационных властей. Всего по горячим следам британцы вынесли штирийским нацистам 30 смертных приговоров, из них 24 были исполнены .

- В 1942 году, до больших военных потерь Рейха, соотношение было ещё большим: в НСДАП состояло 688 тысяч австрийцев, или 8,2 % всего населения. Вместе с членами семей они представляли четверть всех австрийцев

- Несмотря на все перечисленные потери, фактическое население Австрии за годы войны не уменьшилось. Страна приняла сотни тысяч немцев, бежавших от союзных бомбардировок; в Австрии работали не менее миллиона иностранцев - военнопленных и рабочих из оккупированных Германией стран . В апреле 1945 года на территории Австрии находились 1,65 миллиона перемещённых лиц .

- «Красно-бело-красная книга» замышлялась как многотомное издание. Второй том, который был анонсирован как «повесть об австрийском сопротивлении», так и не вышел в свет: для него, по официальной версии, не нашлось достаточно архивных свидетельств

Примечания

- ↑ , p. 66.

- ↑ , p. 104.

- ↑ , p. 16.

- , pp. 40—41.

- , p. 71.

- ↑ , p. 17.

- ↑ , p. 33.

- , p. 12.

- , p. 18.

- , p. 15.

- ↑ , p. 16.

- ↑ , p. 19.

- , pp. 177,178.

- , p. 15.

- ↑ , p. 97.

- ↑ , p. 179.

- ↑ , p. 99.

- ↑ , p. 20.

- Polaschek, M. Austrian and British trials over massacres of Jews at the end of World War II // Austia in the European Union. — Transaction Publishers. — 2002. — P. 298—308. — (Contemporary Austrian studies). — ISBN 9781412817646 .

- ↑ , p. 23.

- , p. 21.

- , p. 22.

- , p. 20.

- , p. 308.

- , pp. 15, 16.

- , p. 96.

- Paris Statesmen Fear Austria Is Only First Victim in Germany's Plans for Europe // The New York Times. — 1938. — № 19 February .

- Фишер, О. И. Австрия в когтях гитлеровской Германии. — Издание Академии наук СССР, 1941. — С. 1.

- , с. 14.

- , p. 136.

- , pp. 25—26.

- , p. 26.

- ↑ , p. 138.

- ↑ , p. 19.

- , p. 27, 33.

- , p. 31.

- , pp. 138—139.

- , pp. 31—32.

- ↑ , p. 33.

- ↑ , p. 36.

- , p. 157.

- , pp. 132—133.

- , p. 27.

- , p. 145.

- ↑ , p. 18.

- ↑ , p. 186.

- , p. 135.

- , pp. 186, 188, 193.

- ↑ , p. 208.

- ↑ , pp. 159—160.

- , p. 205.

- , pp. 197, 198, 206.

- , p. 209.

- , p. 163.

- , p. 213.

- , p. 210.

- , pp. 43—44.

- , p. 44.

- , p. 227.

- . Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg. Дата обращения: 6 февраля 2016. 16 февраля 2016 года.

- , p. 41.

- ↑ , p. 18.

- , pp. 65—66.

- , p. 25.

- ↑ , p. 229.

- ↑ , p. 19.

- , p. 13.

- , p. 14.

- , p. 97.

- , p. 107.

- ↑ , pp. 25, 26.

- , p. 26.

Литература

- Полтавский, М. А. Дипломатия империализма и малые страны Европы. — М. : Международные отношения, 1973.

- Art, D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria. — Cambridge University Press, 2005. — ISBN 9781139448833 .

- . They Were All Victims: The Selective Treatment of the Consequences of National Socialism // Austrian Historical Memory and National Identity. — Transaction Publishers, 1997. — P. 103—115. — ISBN 9781412817691 .

- Bailer, B. Restitution and Compensation of Property in Austria 1945-2007 // New Perspectives on Austrians and World War II (Austrian Studies vol. I). — Transaction Publishers, 2011. — P. 306—340. — ISBN 9781412815567 .

- Bekes, C. et al. Soviet Occupation of Romania, Hungary, and Austria 1944/45–1948/49. — Central European University Press, 2015. — ISBN 9789633860755 .

- Berg, M. P. . — Central European History. — 1997. — Vol. 30. — P. 513—544.

- Berger, T. War, Guilt, and World Politics after World War II. — 2012. — ISBN 9781139510875 .

- Bischof, G. Victims? Perpetrators? "Punching Bags" of European Historical Memory? The Austrians and Their World War II Legacies // German Studies Review. — 2004. — Vol. 27, № 1. — P. 17—32.

- Bukey, E. B. Hitler's Austria: Popular Sentiment in the Nazi Era, 1938—1945. — University of North Carolina Press, 2002. — ISBN 9780807853634 .

- Bukey, E. B. Hitler's Hometown under Nazi Rule: Linz, Austria, 1938-45 // Central European History. — 1983. — Vol. 16, № 2. — P. 171—186.

- Deak, I. Political Justice in Austria and Hungary after World War Two // Retribution and Reparation in the Transition to Democracy / Ed. J. Elster. — Cambridge University Press, 2006. — P. 124—147. — ISBN 9781107320536 .

- Embacher, H. and Ecker, M. A Nation of Victims // The Politics of War Trauma: The Aftermath of World War II in Eleven European Countries. — Amsterdam University Press, 2010. — P. 15—48. — ISBN 9789052603711 .

- Karn, A. Amending the Past: Europe's Holocaust Commissions and the Right to History. — University of Wisconsin Press, 2015. — ISBN 9780299305543 .

- Karsteiner, U. Sold globally — remembered locally: Holocaust Cinema // Narrating the Nation: Representations in History, Media, and the Arts. — Berghahn Books, 2013. — P. 153—180. — ISBN 9780857454126 .

- Keyserlingk, R. Austria in World War II: An Anglo-American Dilemma. — McGill-Queen's Press, 1990. — ISBN 9780773508002 .

- Knight, R. // The Journal of Modern History. — 2007. — Vol. 79, № 3. — P. 572-612.

- Korostelina, K. History Education in the Formation of Social Identity. — Palgrave McMillan, 2013. — ISBN 9781137374769 .

- Monod, D. Settling Scores: German Music, Denazification, and the Americans, 1945—1953. — University of North Carolina Press, 2006. — ISBN 9780807876442 .

- Niederacher, S. The Myth of Austria as Nazi Victim, the Emigrants and the Discipline of Exile Studies // Austrian Studies. — 2003. — Vol. 11. 'Hitler's First Victim'? Memory and Representation in Post-War Austria. — P. 14—32.

- . // New German Critique. — 1988. — № 43. — P. 69—82.

- Pelinka, A. The Second Republics Reconstruction of History // Austrian Historical Memory and National Identity. — Transaction Publishers, 1997. — P. 95—103. — ISBN 9781412817691 .

- Pelinka, A. SPO, OVP and the New Ehemaligen // Conquering the Past: Austrian Nazism Yesterday & Today / Ed. F. Parkinson. — Wayne State University Press, 1989. — P. 245-256. — ISBN 9780814320549 .

- . Guilty Victims: Austria from the Holocaust to Haider. — I. B. Tauris, 2000. — ISBN 9781860646188 .

- Riedlsperger, M. E. FPO: Liberal or Nazi? // Conquering the Past: Austrian Nazism Yesterday & Today / Ed. F. Parkinson. — Wayne State University Press, 1989. — P. 257-278. — ISBN 9780814320549 .

- Riekmann, S. The Politics of Aufgrenzung, the Nazi Past and the European Dimension of the New Radical Right in Austria // The Vranitzky Era in Austria. — Transaction Publishers, 1999. — P. 78—105. — (Contemporary Austrian Studies, vol. 7). — ISBN 9781412841139 .

- Ritter, H. // German Studies Review. — 1992. — Vol. 15. — P. 111—129.

- Schwarz, E. Austria, Quite a Normal Nation // New German Critique. — 2004. — № 93. Austrian Writers Confront the Past. — P. 175—191.

- . Austria, Germany, and the Cold War: From the Anschluss to the State Treaty, 1938—1955. — Berghahn Books, 2012. — ISBN 9780857455987 .

- Stuhlpfarrer, K. Nazism, the Austrians and the Military // Conquering the Past: Austrian Nazism Yesterday & Today / Ed. F. Parkinson. — Wayne State University Press, 1989. — P. 190-206. — ISBN 9780814320549 .

- . Austria's Perception of the Second World War and the National Socialist Period // Austrian Historical Memory and National Identity. — Transaction Publishers, 1997. — P. 64—94. — ISBN 9781412817691 .

- Uhl, U. From Victim Myth to Coresponsibility Thesis // The Politics of Memory in Postwar Europe. — Duke University Press, 2006. — P. 40—72. — ISBN 9780822338178 .

- Uhl, H. From Discourse to Representation: Austrian Memory in Public Space // Narrating the Nation: Representations in History, Media, and the Arts. — Berghahn Books, 2013. — P. 207—222. — ISBN 9780857454126 .

- Utgaard, P. Remembering and Forgetting the Holocaust in Austrian Schools 1955—1996 // The Vranitzky Era in Austria. — Transaction Publishers, 1999. — P. 201—215. — (Contemporary Austrian Studies, vol. 7). — ISBN 9781412841139 .

- 2020-06-22

- 1