Interested Article - Псковско-Островская операция

- 2021-07-19

- 1

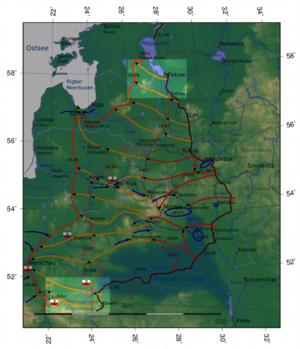

Пско́вско-Остро́вская опера́ция (11—31 июля 1944 года ) — наступательная операция советских войск 3-го Прибалтийского фронта против части сил немецкой 18-й армии с задачами прорывать хорошо подготовленную оборону противника ( линия «Пантера» ), освободить города Псков и Остров и развивать наступление вглубь Прибалтики.

В результате операции советские войска выполнили поставленные задачи и значительно способствовали наступлениям 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.

Силы сторон

СССР

3-й Прибалтийский фронт — командующий генерал-полковник И. И. Масленников , начальник штаба генерал-лейтенант В. Р. Вашкевич :

- 42-я армия — командующий генерал-лейтенант В. П. Свиридов .

- 67-я армия — командующий генерал-лейтенант В. З. Романовский .

- 54-я армия — командующий генерал-лейтенант С. В. Рогинский .

- 1-я ударная армия — командующий генерал-лейтенант Н. Д. Захватаев .

- 15-я воздушная армия — командующий генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Науменко .

Германия

Группа армий «Север» — командующий генерал-полковник Й. Фриснер , с 23 июля — генерал-полковник Ф. Шёрнер :

- 18-я армия — командующий генерал артиллерии Г. Лох : 28-й , 38-й , 50-й армейские корпуса.

- 1-й воздушный флот — командующий генерал .

Обстановка перед началом операции

К началу весны 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической операции советские войска нанесли поражение немецкой Группе армий «Север» и заставили противника отступить на линию «Пантера» . На этом заранее подготовленном рубеже части 18-й и 16-й немецких армий сумели закрепиться и остановить советское наступление. В ходе ожесточенных боев в марте-апреле 1944 года войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов так и не смогли прорвать оборону противника и достигли только локальных успехов. В частности, соединения 22-й и 10-й гвардейской армий захватили « Стрежневский плацдарм » на западном берегу реки Великой .

В середине лета 1944 года, учитывая успешное начало операции «Багратион », Ставка ВГК приняла решение предпринять наступление и в Прибалтике . Войскам Ленинградского фронта предстояло провести Нарвскую операцию , войскам 3-го Прибалтийского фронта — Псковско-Островскую, а войскам 2-го Прибалтийского фронта — Режицко-Двинскую . Эти наступательные операции, являясь частью единого стратегического замысла, должны были проводиться в тесном взаимодействии и способствовать успеху друг друга.

К моменту начала советского наступления в Прибалтике наметившийся разгром немецкой Группы армий «Центр» в Белоруссии поставил войска Группы армии «Север» в критическое положение — связь между двумя Группами армий была нарушена, а южный фланг оказался оголенным и слишком растянутым. Пытаясь спасти положение, немецкое командование было вынуждено перебросить из состава Группы армий «Север» в Белоруссию восемь пехотных дивизий и одну танковую. Однако советские войска успешно продолжали наступление. В частности продвижение вперед 1-го Прибалтийского фронта на мемельском направлении создало угрозы отрезать всю группу армий «Север» от Восточной Пруссии .

В этих обстоятельствах командующий Группой армии «Север» Й. Фриснер 12 июля вынес на рассмотрение А. Гитлера следующие предложения:

Трезво оценивая обстановку, можно сделать только один вывод — для спасения группы армий «Север» необходимо, оставив достаточно сильные арьергардные группы, способные вести сдерживающие бои, отвести армии в следующих направлениях: — армейскую группу «Нарва» — в направлении Таллинна, откуда в зависимости от развития обстановки эвакуировать её морским путём в Ригу, Лиепаю или Клайпеду;

— 16-ю и 18-ю армии — на линию Каунас — Рига.

Учитывая обстановку южнее Западной Двины, нельзя с уверенностью сказать, возможен ли ещё отвод войск группы армий на новые рубежи. Но это необходимо попытаться сделать, потому что в противном случае группа армий «Север» будет окружена, а частично и уничтожена .

Однако А. Гитлер не дал однозначного ответа на эти предложение. 23 июля Г. Фриснер был переведен на должность командующего Группой «Южная Украина» . Новым командующим Группой армии «Север» стал генерал Ф. Шернер . К этому моменту советские войска уже перешли в наступление.

План операции

6 июля 1944 года Ставка ВГК своей директивой поставила задачу войскам 3-го Прибалтийского фронта разгромить Псковско-Островскую группировку противника. В директиве, в частности, говорится:

Подготовить и провести операцию с целью разгромить псковско-островскую группировку противника и на первом этапе овладеть [районом] Остров, Лыэпна, Гулбенэ. На втором этапе наступать в общем направлении на Выру, выйти в тыл псковской группировке противника и занять Псков, Выру. В дальнейшем овладеть Тарту, Пярну и выйти в тыл нарвской группировке противника. Для выполнения указанной задачи нанести один общий удар силами не менее 12—13 стрелковых дивизий со средствами усиления из района стрежневского плацдарма в общем направлении на Яунлатгале, Балви, Гулбенэ .

Придавая большое значение успеху предстоящего наступления, И. В. Сталин распорядился отправить в качестве представителя Ставки ВГК начальника оперативного отдела Генштаба С. М. Штеменко с группой офицеров для поддержки командования фронта в подготовке и осуществлении операции .

Согласно окончательному плану операции, разработанному Военным советом фронта при участии представителя Ставки ВГК, войска 1-й ударной (переданного Ставкой ВГК из состава 2-го Прибалтийского фронта) и 54-й армий были сосредоточены в районе Стрежневского плацдарма для нанесения главного удара смежными флангами обеих армий в направлении Курово — Аугшпилс — Малупе . Одновременно войска 67-й и 42-й армии должны были сковать противостоящие им силы противника, а на втором этапе операции овладеть городами Остров и Псков .

В последующем войска фронта должны были наступать в направлении Выру и способствовать тем самым войскам Ленинградского фронта в боях за Нарву , а затем с рубежа Псков — Выру — Дзени предполагалось наступать в направлении Тарту или Пярну .

11 июля Ставка ВГК своей директивой предписала ускорить подготовку наступления против Псковско-Островской группировки противника, так как перед фронтом 2-го Прибалтийского фронта противник начал отход в направлении Опочки . Поскольку немецкие войска могли начать отступление и из района Пскова и Острова, войскам 3-го Прибалтийского фронта было приказано «начиная с 11.07.1944 г. вести боевую разведку с целью установить прочность обороны противника и своевременно обнаружить возможный его отход» .

Ход боевых действий

11 июля войска 3-го Прибалтийского фронта начали проводить разведку боем, разрушать укрепления противника артиллерийским огнём и проводить локальные операции. Так, 11—16 июля части 54-й армии вышли к реке Великой на участке Печехново — Семендяхи и захватили ещё один плацдарм на западном берегу реки.

Утром 17 июля началась основная фаза наступления фронта. После мощной артподготовки и мощных ударов авиации в наступление перешли части 1-й ударной и 54-й армий со Стрежневского плацдарма . Огневая система противника была надежно подавлена и стрелковые части сумели достаточно быстро прорвать оборону противника, который оборонялся в этом районе силами 32-й , 83-й , и пехотных дивизий и нескольких охранных полков. Вскоре стало очевидно, что эти немецкие части составляли арьергард, прикрывавший отход основных сил на запад. В сложившихся условиях командование фронтом приняло решение незамедлительно бросить в бой заранее созданные «группы преследования». В 1-й ударной армии «группу преследования» составили полк 85-й стрелковой дивизии и 16-я танковая бригада , а в 54-й армии — части 288-й стрелковой дивизии и 122-я танковая бригада .

Преследуя отступающего противника, за два дня части 1-й ударной и 54-й армий продвинулись вперед на 40 километров, расширив фронт прорыва до 70 километров. Было освобождено более 700 населенных пунктов. К вечеру 18 июля части 1-й ударной армии вышли с юго-запада к городу Острову , но взять его с ходу не смогли. Части противника продолжали упорно оборонять город.

21 июля, как и было намечено, к наступлению присоединились войска 67-й армии , которые при содействии частей 1-й ударной армии 21 июля освободили город Остров. В бою за Остров наиболее отличились: 44-я стрелковая дивизия , «танковая группа майора П. С. Цыганкова» с танками 51-го отдельного танкового полка, 23-я инженерно-сапёрная бригада из 67-й армии и 146-я стрелковая дивизия, 23-я гвардейская стрелковая дивизия, 258-й отдельный танковый полк, 332-й гвардейский тяжёлый самоходный артиллерийский полк 1-й ударной армии .

22 июля перешли в наступление войска 42-й армии. Ударом левого фланга на Попов Крест части армии обошли Псков с юга, форсировали реку Великую и 23 июля силами 128-й, 376-й стрелковых дивизий и 14-го укрепрайона совместно с 291-й стрелковой дивизией из 67-й армии освободили Псков .

Приказами Верховного главнокомандующего войскам, участвовавшим в освобождении городов Остров и Псков, была объявлена благодарность, а в Москве 21 и 23 июля были даны салюты в честь этого события.

После выполнения основной части операции Ставка ВГК приказала командованию 3-го Прибалтийского фронта развивать наступление в направлении Алуксне — Валга с целью в дальнейшем отрезать от Риги все силы противника в Эстонии и северной части Латвии . Осуществить в полной мере намеченный план войскам фронта не удалось из-за нехватки сил , но продолжение наступления способствовало действиям 2-го Прибалтийского фронта в направлении Резекне — Мадона и Ленинградского фронта в районе Нарвы.

К 31 июля войска 3-го Прибалтийского фронта вышли в район западнее Изборска , а на валговском направлении — к востоку от Алуксне и Гулбене , где немецкими войсками была подготовлена новая линия обороны «Мариенбург». На этом рубеже наступление советских войск было на короткое время приостановлено.

Итоги операции

В результате операции войска 3-го Прибалтийского фронта выполнили поставленные перед ними задачи, нанесли серьёзное поражение немецкой 18-й армии и овладели мощным Псковско-Островским укрепленным районом противника. Поскольку по состоянию на лето 1944 года Псковской области ещё не существовало (создана ), Псковско-Островская операция привела к окончательному освобождению Ленинградской области. Продвинувшись вперед от 50 до 130 километров на территорию Латвии и южной Эстонии, войска 3-го Прибалтийского фронта вышли в тылы нарвской и тартуской группировкам противника и значительно способствовали наступлению Ленинградского фронта. 7 наиболее отличившихся в боях частей и соединений получили почётные наименования «Псковские», 9 — «Островские».

В начале августа 1944 г. войска 3-го Прибалтийского фронта провели Тартускую наступательную операцию , прорвали линию «Мариенбург» и успешно продолжили наступление.

Потери немецких войск в этой операции часто по отечественным источникам указываются до 60 000 человек убитыми и до 5000 пленными. Однако в работе И. Никитинского и С. Вроневского, где они впервые были опубликованы со ссылками на архивные документы, эти потери относятся к периоду с 17 июля по 6 сентября 1944 года (то есть охватывают и Тартускую операцию и даже последующие после её завершения боевые действия). Таким образом, пока немецкие потери в Псковско-Островской операции остаются неизвестными.

Примечания

- ↑ [lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование. / Под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. — М.: Олма-Пресс, 2001. — с. 315. ISBN 5-224-01515-4 ]

- [militera.lib.ru/memo/german/friessner/01.html Фриснер Г. Проигранные сражения. — М.; Воениздат, 1966]

- Дата обращения: 9 августа 2012. 29 июня 2012 года.

- ↑ [militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/13.html Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. — М.: Воениздат, 1989.]

- Дата обращения: 9 августа 2012. 29 июня 2012 года.

- ↑ [militera.lib.ru/h/liberation/index.html Освобождение городов. — М.: Воениздат, 1985.]

- от 29 июня 2012 на Wayback Machine . Т. 16 (5—4). — М.: ТЕРРА, 1999. — с. 114.

- Никитинский И., Вроневский С. Псковско-Островская операция. // Военно-исторический журнал . — 1974. — № 10. — С.41-42.

Литература

Документы

- . — М. : Терра, 1999. — Т. 16 (5–4). — 368 с. — ISBN 5-300-01162-2 .

Мемуары

- Штеменко С.М. [militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/index.html Генеральный штаб в годы войны]. — М. : Воениздат, 1989.

- Фриснер Г. [militera.lib.ru/memo/german/friessner/index.html Проигранные сражения]. — М. : Воениздат, 1966.

- Жаркой Ф. М. Изд. 4-е: МВАА. — СПб. , 2015.

- Рудаков М. В. На Псковском направлении. // Военно-исторический журнал . — 1971. — № 6. — С.73-82.

Исторические исследования

- Шигин Г. А. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые пятна», потери / Под ред. Н. Л. Волковского. — СПб. : Полигон, 2004. — 320 с. — ISBN 5-17-024092-9 .

- Никитинский И., Вроневский С. Псковско-Островская операция. // Военно-исторический журнал . — 1974. — № 10. — С.34-42.

См. также

- Псковская наступательная операция

- Ленинградско-Новгородская операция

- Нарвская операция (1944)

- Тартуская операция

- Режицко-Двинская операция

- Прибалтийская операция (1944)

Ссылки

|

|

Некоторые

внешние ссылки

в этой статье

ведут на сайты, занесённые в

спам-лист

|

- 2021-07-19

- 1