Interested Article - Иннокентий (Усов)

- 2021-07-27

- 1

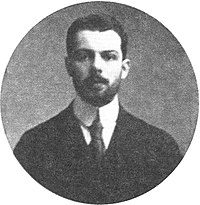

Митрополи́т Инноке́нтий (в миру Ива́н Григо́рьевич У́сов ; 23 января 1870 , посад Святск , Суражский уезд , Черниговская губерния — 3 [16] февраля 1942 , хутор Писк, близ Браилы , Румыния ) — предстоятель зарубежной части Русской православной старообрядческой церкви с титулом — митрополи́т Белокрини́цкий и все́х христиа́н, в расе́янии су́щих . Проповедник и духовный писатель.

Биография

Молодость

Родился 23 января 1870 в посаде Святске Суражского уезда Черниговской губернии в мещанской семье.

После того как Иван успешно окончил начальное училище, родители отдали его учиться иконописанию в Святском посаде, который являлся одним из центров старообрядческой иконописи .

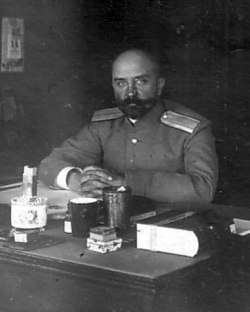

В 1891—1895 годы служил в 16-м Ладожском пехотном полку , стоявшем в Ломжинской губернии в Польше .

Летом 1895 года, по завершении военной службы, поселился в селе Безводном Нижегородского уезда Нижегородской губернии, где стал учеником и помощником священноинока Арсения (Швецова) . Уже в сентябре 1895 года он начал писать здесь своё первое крупное сочинение — «Разбор ответов на 105 вопросов», которое было издано на гектографе в конце 1896 года .

Его дебют как полемиста на публичных диспутах состоялся 30 августа 1896 года в Нижнем Новгороде во время ярмарки в недавно построенном Александро-Невском Новоярмарочном соборе на Стрелке. При его выступлении присутствовала большая группа нижегородских и московских старообрядцев, в том числе и священноинок Арсений (Швецов) .

В течение нескольких лет он вырос в крупнейшую фигуру нижегородского старообрядчества. Его значение признавали и противники: в ежегодных отчётах «Братства Святого Креста», в «Нижегородских епархиальных ведомостях», в центральных журналах « Братское слово » и « Миссионерское обозрение » имя «известного расколоучителя И. Г. Усова» упоминалось всё чаще и чаще .

28 июля 1902 года постановлением Освященного собора старообрядческих епископов Русской православной старообрядческой церкви определён быть епископом Нижегородским .

Был посвящён в инока 28 октября 1902 года старообрядческим («белокриницким») епископом Уральским Арсением (Швецовым) .

5 ноября 1902 года рукоположён в сан иеродиакона , а 13 ноября в священноинока .

Епископ

27 апреля 1903 года в Нижнем Новгороде рукоположён во епископа Нижегородского и Костромского епископами Уральским Арсением и Казанским Иоасафом . К моменту занятия Нижегородско-Костромской кафедры епископ Иннокентий уже около 8 лет жил на Нижегородчине и хорошо её знал.

Епископ Иннокентий начал с того, что совершил ряд больших поездок по Нижегородской и Костромской губерниям. Старообрядцы повсеместно с воодушевлением приветствовали своего архипастыря. До него старообрядческие архиереи объезжали свою епархию тайно, одетые в мирскую одежду и часто преследуемые властями. Богослужения по большей части тоже совершались тайно .

В 1904 году основал первый древлеправославный журнал «Старообрядческий вестник», печатавшийся в Австро-Венгрии . После императорского указа 1905 году о свободе вероисповедания издавал в Нижнем Новгороде журнал « Старообрядец », а после его закрытия за публикацию статьи «Духовенство господствующей церкви в изображении русских писателей новейшего времени» — журнал «Старообрядцы». Был членом Союза старообрядческих начётчиков, председательствовал на его съездах (начётчиком был и его брат Василий Григорьевич Усов). Участвовал в подписании Бендерского мирного акта 1907 года между старообрядческой церковью и представителями движения « неокружников », близких по своим взглядам к беспоповцам и обвинявших церковное руководство в сближении с «новообрядческой церковью».

Принадлежал к старообрядческим священнослужителям, которые не чуждались общения со светскими людьми, в том числе с деятелями культуры. Известный писатель Михаил Пришвин так вспоминал о своей встрече с епископом Иннокентием: «Маленький чёрный монашек с нервным, интеллигентным лицом сидит за круглым столом, читает книгу. Какую? „Юлиан Отступник“ Мережковского … Два-три слова о романе, и мы знакомы». В беседе с Пришвиным епископ высказывался в пользу «полного разграничения земной Церкви и земного государства».

20 октября 1907 года присоединил к старообрядческой церкви архимандрита Михаила (Семёнова) , которого 20 ноября 1908 года в Нижнем Новгороде единолично рукоположил во епископа Канадского .

За это в 4 февраля 1909 года старообрядческий Освященный собор постановил епископу Иннокентию «воздержаться от всякого священнодействия до 25 августа» , а хиротония владыки Михаила признана действительной.

Известный старообрядческий деятель Фёдор Мельников так вспоминал о деятельности епископа Иннокентия до 1917 года :

Почти все начинания и предприятия в старообрядчестве как того времени, так, в особенности, «золотого» периода, были <организованы> по его инициативе, он же был и первым их <участником>. Так, он первым начал созывать епархиальные съезды; раньше всех организовал у себя курсы для подготовки старообрядческих учителей; прежде других начал созидать в своей епархии монастырь с широко задуманными задачами: не только для иноческого жития образцовый, но и с апологетическими, просветительными, церковно-иерархическими и другими подобными же целями. Смелый, предприимчивый, он много раз лично обращался к правительству со своими ходатайствами по старообрядческим делам и почти всегда имел успех. Особенно много он потрудился в деле примирения с Церковию неокружников, беглопоповцев, беспоповцев.

В 1916 году вместе с епископом Геронтием (Лакомкиным) принял участие в последнем заседании Петроградского религиозно-философского общества, посвящённом памяти епископа Михаила.

Во время Гражданской войны активно поддерживал белое движение , известно, что он читал лекцию «В защиту религии» в Добровольческой армии . Составил «Молитву об избавлении России», в которой содержались следующие прошения к Богу:

Сохрани мир Свой от патлы воинствующаго безбожия, избави страну русскую от враг Твоих, терзающих и убивающих тьмами ни в чём не повинных людей, а наипаче верующих в Тя, упокой во царствии Твоём всех умученных оружием и стрелянием, гладом и мразом и иными смертями от человеконенавистных слуг диавола. Приими оружие и щит и восстани на помощь нашу. Простри нам с высоты славы Твоея руку помощи, и укрепи волю и силы наши поразити и низложить злолютых врагов рода человеческаго… и свободи землю нашу от тяжкаго ига ненавистнаго владычества богоборцев.

Жизнь в эмиграции

В 1920 году эмигрировал в Румынию, с 1920 — управляющий Кишинёвской епархией . В 1921 году, после смерти митрополита Белокриницкого Макария, на Освященном соборе был избран на его место, но его возведение в сан было отложено до выяснения мнения старообрядческих архиереев, оставшихся в России. Их согласие было получено, но против кандидатуры владыки Иннокентия выступили власти Румынии, выславшие его в мае 1922 года из страны как не имевшего румынского подданства. Некоторое время жил в Югославии , через полтора года получил возможность вернуться в Румынию и вновь вступить в управление Кишинёвской епархией. В конце 1920-х годов долго проживал в селе Кунича на северо-востоке Молдавии. В 1935 году по просьбе верующих рукоположил для Измаильской епархии епископа Силуяна — это решение было в следующем году утверждено Освященным собором старообрядческой церкви, что прекратило длительный конфликт в этой епархии (так называемую «феогеновскую» смуту — по имени предыдущего епископа Феогена, удалённого из епархии по требованию прихожан). На этом же соборе епископ Иннокентий был утверждён на Кишинёвской кафедре.

После того, как в 1937 году у старообрядческих приходов, расположенных в Маньчжурии , прервалась переписка с епископом Афанасием (Федотовым) , настоятель харбинского Петропавловского храма о. Иоанн Кудрин обратился к митрополиту Белокриницкому Пафнутию (а после его смерти — к митрополиту Белокриницкому Силуяну) с просьбой о принятии харбинского Петропавловского прихода в ведение Белокриницкого митрополита до времени падения в России коммунистического режима (из иерархов РПСЦ на свободе в 1939 году оставался только епископ Калужский и Смоленский Сава ). В 1940 году митрополит Белокриницкий Силуян ответил о. Иоанну Кудрину, что принимает «Свято-Петропавловский приход в ведение Белокриницкой митрополии, к которой он отселе и будет принадлежать, но принимаю не непосредственно в своё ведение, а поручаю его Кишинёвскому епископу Иннокентию» . В связи с захватом Белой Криницы Красной армией, епископ Иннокентий не смог приступить к окормлению маньчжурских старообрядцев.

В конце июня 1940 года Бессарабия отошла к СССР . Епископу Иннокентию пришлось покинуть Кишинёв. Он поселился в Тулче и в июле 1940 года получил титул епископа Тульчинского .

Митрополит Белокриницкий

8 мая 1941 года на Освященном соборе был избран митрополитом Белокриницким. К тому времени старообрядческая митрополичья кафедра была перенесена в Браилу, так как Белая Криница, как и вся Северная Буковина , в 1940 году была занята советскими войсками. 10 мая 1941 году епископом Славским Саватием, Маньчжурским и временно Тульчинским Тихоном возведён в сан митрополита .

У него были масштабные планы по улучшению деятельности митрополии — он предполагал создать центр просвещения, заняться созданием школ во всех заграничных старообрядческих приходах, организовать старообрядческую типографию, заняться изданием журнала и книг. Однако эти планы не реализовались.

После начала Великой Отечественной войны митрополит Иннокентий как иностранец был выслан в город Яссы под надзор. Его переговоры с румынскими властями о разрешении жить в Белокриницком монастыре не имели успеха.

В этих условиях «одинокий, бесправный, всеми оставленный и в то же время поднадзорный» (по определению Фёдора Мельникова) митрополит Иннокентий тяжело заболел — у него развилась мания преследования , ему казалось, что он может попасть в руки большевиков. Только после этого власти разрешили перевести его в старообрядческое село , где он скончался, в течение долгого времени отказываясь от приёма пищи. Там же был похоронен. Чин погребения был совершён епископами Тихоном (Качалкиным) и Арсением (Лысовым) .

Библиография

- Об исповеди преосвященного Амвросия митрополита Белокриницкого. 1900.

- Церковь Христова временно без епископа. 1901.

- О миропомазании священнослужителей, присоединяемых к православию от ереси второго чина. 1902.

- О крещении греческой церкви и митрополита Амвросия. 1903.

- Будущее и настоящее состояние людей. 1903.

- О посланничестве митрополита Амвросия и о занятии им белокриницкой епархии. 1904.

- Слова и речи.

- Средство быть счастливым.

- Апокалипсические чудовища.

Примечания

- ↑ Зонтиков Н. А. Гл. 4. Нижегородско-Костромская епархия: епископы Арсений (Швецов) и Иннокентий (Усов) // . — Кострома: ДиАр, 2015. — 2015 с. — ISBN 978-5-93645-055-6 . 13 февраля 2017 года.

- от 14 декабря 2014 на Wayback Machine . Русская Православная Старообрядческая Церковь.

- ↑ . Дата обращения: 10 декабря 2014. 14 декабря 2014 года.

- Фёдор Евфимьевич Мельников «Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви»

Литература

- Старообрядчество: Лица, события, предметы и символы. — М.: Церковь, 1996. — С. 114—116.

- Варварич Л. Буковинское старообрядчество в период румынского владычества, 1918—1950 гг., 1941—1944 гг. // Липоване. 2008. — Вып. 5. — C. 103—108

- Магола А. А. // Липоване. 2008. — Вып. 5. — C. 46-51

- Пригарин А. А. О спорах в заграничном старообрядчестве в 1935 г.: Публикация писем Ф. Е. Мельникова и о. Игнатия // Судьба старообрядчества в ХХ — нач. ХХI в.: История и современность. К., 2008. — Вып. 2. — С. 120—143

- Агеева Е. А., Боченков В. В. // Православная энциклопедия . — М. , 2010. — Т. XXIII : « Иннокентий — ». — С. 27-30. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-042-4 .

- Фёдорова А. И. «Увещание митрополиту Пафнутию» // Судьба старообрядчества в ХХ — нач. ХХI в.: История и современность. — К., 2008. — Вып. 2. — С. 144—162.

- Боченков В. В. «Отличительной чертой его проповедей является искательство» // Иннокентий (Усов), еп. Нижегородский и Костромской. Собрание сочинений: Т. 1: Статьи из старообрядческой периодики 1905—1918 гг. — М.: Криница, 2014. — С. 3-41.

Ссылки

- на сайте «Русское православие»

- 2021-07-27

- 1