Interested Article - Символ

- 2020-03-18

- 1

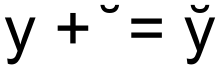

Си́мвол ( греч. σύμβολον , первоначально — опознавательный знак, впоследствии — знак, символ в широком смысле) — образ с переносным значением, предполагающий единство формы (внешнего вида символа) и содержания (смысла символа) , закрепленный в традиции социально-культурный знак , передающий определённую информацию. Символ несёт тройную смысловую нагрузку: информативную, коммуникативную и консервативную . В литературе — одна из фигур иносказания, наряду с аллегорией и др.

Практически вся символика носит социальный характер. Символы имеют различное содержание, являются принадлежностью социальных общностей и социальных институтов любого уровня. Символика отражает разнообразные стороны социальных отношений, в том числе социальные коммуникации .

Поскольку символ является социально-культурным знаком, его содержание представляет собой идею, которая постигается феноменологически . Содержание символа обычно не может быть адекватно передано вербальным способом, поскольку это содержание раскрывается посредством интуитивного соотнесения предметного образа с вложенным в него смыслом. Принципиальное отличие символа от знака состоит в том, что смысл символа не указывает прямо на означаемый им объект .

Знак становится символом в случае, если при его употреблении предполагается общезначимая реакция не на собственно символизируемый объект, а на отвлечённое значение или чаще спектр значений, которые конвенционально в той или иной степени связываются с этим объектом . Знак может стать символом, только если приписываемый ему смысл станет общепринятым для какой-либо социальной общности .

Значение и функции

Возникновение социальной символики обычно обусловлено социальным познанием. Существование символики языка делает возможным современный уровень знаний об окружающем мире. Всё мышление человека является символичным. Буквы представляют собой символы звуков, слова — символы предметов, явлений, понятий; реальность символически отражена в сознании при помощи речи. Стереотипы объекта мышления носят индивидуальный характер, поскольку каждый символ является абстрактным — представляет собой обобщённый образ, не отражающий всей сущности данного явления и всех его качеств — и понимается каждым в соответствии с уровнем его личного знакомства с обозначаемым явлением. В ещё большей степени являются неопределенными символы, используемые для обозначения абстрактных понятий .

Социальная символика отражает знания людей, поэтому используется, в первую очередь, с целью передачи этих знаний и закрепляет истинные или ложные знания об имеющим социальную значимость предмете; способствует поддержанию сложившихся социальных отношений и трансформации их в нормы поведения. Социальная символика может быть наделена формой ритуального действия в ходе церемоний, воспринимаемых как социально значимые. Символическое действие исторически происходит от рационального действия, которое предназначается для удовлетворения реальной индивидуальной или социальной потребности. В ходе изменения производительных сил и общественных отношений рациональные действия трансформируются в традиционно-символические, могут утрачивать смысл и исчезать из практики .

Статусная символика служит для закрепления положения человека, различных общностей, социальных институтов и целых обществ на в рамках ранговой шкалы или горизонтальных страт. Эти символы появились ещё первобытном обществе и имеют связь с групповым самосознанием, включающим представления о «своих» роде, фратрии, племени. В государственных обществах отдельные прежние символы превращаются в новые символы. Символика престижа отличается от символов статуса, включая псевдосимволы таких явлений, как высокое социальное положение, высокий уровень потребления. Например, потребление кем-либо отдельных дорогих товаров и услуг может поднять престиж в глазах отдельных людей, но еще не говорит о повышении его престижа в обществе и уж тем более не повышает социальный статус .

Символика имеет широкое применение в художественном творчестве и искусстве. Творчество отдельных авторов создаёт новые художественные символы, которые могут получить широкое признание и стать таким образом социальными символами . Символические образы в религиозной, эстетической и художественной сферах служат для обозначения связи между визуальным и обозначаемым, конкретным и абстрактным. Символ в эстетическом и художественном смыслах является представлениями, возникающими как результат соединения трансцендентного смысла и его значения .

В литературе и искусстве символом считается знак, который обладает определённой степенью предметной конкретности, но используется для выражения смысла, выходящего за пределы семантики, прямо заданной предметностью этого знака, либо образ, функционирующий в качестве знака, то есть выражающий посторонний для этого образа смысл, не утрачивая собственной семантики, понимаемой как естественная .

Типология

Символы представлены символическими знаками (идеограммы и геометрические символы), реальными символами ( мировое древо — символ мироздания, череп — символ смерти и др.) и интенциональными символами — образами, получающими статус символа только в результате рефлексии автора или толкователя .

Символические знаки

Символические знаки, включая древние геометричекие символы, представленные кругом, квадратом, крестом, их сочетаниями и модификациями, такими как мандала , свастика , инь и ян , меандр и др., отличаются от собственно знаков, таких как математические и химические «символы», значение существует только конвенционально и не может быть задано самостоятельно. Символическими знаками возможно выразить «содержание» через саму их форму, поэтому они представляют собой схематические образы. В связи с этим их конкретизация может проводится как на уровне их формы, так и на уровне содержания. В первом случае символических знак заменяется на образ с аналогичной формой или структурой и имеющий тот же смысл: так, круг и образ змеи которая, кусает свой хвост являются символами вечности, циклического движения времени без начала и конца. В случае конкретизации символического знака на уровне содержания этот знак замещает реальный символ, на него переносится значение реального символа. Связь символического знака и его значения может быть непосредственной или опосредованной через другой символом .

Свастика в современном массовом сознании приобрела связь с такими историческими событиями, как Вторая мировая война , начатая нацистской Германией , многомилиионные жертвы, преступления против человечества, концлагеря, массовое уничтожение людей, агрессия и жестокость в отношении мирного населения, расистская и националистическая идеологии .

Реальные символы

По причине неявного отождествления образа с изображаемым существует категория реальных символов. Эти символы представляют собой не образы реальных сущностей, выступающих как символы, сами эти сущности: например, солнце — символ блага. Реальный символ — образ такой сущности, сохраняющей самотождественность, но приобретающей также иносказательный или переносный смысл, который усматривается из буквального. Следствием этого является парадоксальность реальных символов, сочетающих непосредственную очевидность своего переносного смысла и невозможность окончательного и исчерпывающего низведения данного смысла до актуального и поддающегося рассудочной фиксации «значения», по причине того, что переносный смысл символа задан в качестве семантического поля.

Разнообразие потенциальной семантики, которой наделяется реальный символический объект и разнообразие его ценностной окраски влияет на частоту и естественность его использования в качестве символа. В связи с этим главенствующими символическими объектами являются универсальные символы, такие как вода, кровь, вино, дерево и др., обычно освоенных ещё в рамках архаического религиозно-мифологического сознания, что отражено в понятии « архетипических » символов Карла Юнга .

Посредством соотнесения с универсальными символами или другими символическими объектами и заимствование их потенциальной семантики формируется переносный смысл реальных символов второго порядка. Соотнесение может являться прямым: так, чаша понимается как универсальный символ космоса, и в изображение конкретной чаши может вкладываться тот же смысл; или опосредованным, при котором два принципиально различающихся символических объекта оказываются отождествлёнными на основе существенного признака: Христос — искупительная жертва символически отождествлена с агнцем как жертвенным животным .

Интенциональные символы

Любой символический образ обладает как буквальным, так и переносным смыслом, в любые символы являются интенциональными, поскольку их символический статус обеспечен только актом его использования как символа. В то же время функционирование символов в рамках мифологического и религиозного сознания, которое основано на убеждении в существовании невидимой реальности, которая лишь манифестирует себя в чувственных образах, существенно отлично от функционирования символов в художественной культуре, преднамеренно использующей религиозно-мифологические символы. Символы приобретают автономное существование в конкретной культурной традиции и свободно используются в художественной культуре, допускающей также искусственное конструирование символов .

Изучение

В разработке теории социальной символики принимали участие философы, социологи, этнографы и культурологи. Платон рассматривал символы как знаки, обозначающие идеи, почерпнутые из «первичного» мира «истинного бытия». Существенный вклад в теорию внесли также Гегель , 3игмунд Фрейд , Карл Юнг и др. Изучение значения символики для художественного творчества проводил ряд философов, культурологов, поэт, писателей, публицистов .

Эрнст Кассирер , представитель марбургской школы неокантианства, считал, что для процесса познания, который он рассматривал как процесс образования понятий, необходима символизация материальных объектов или процессов — «мыслительных продуктов». В работах Кассирера выделяется ряд «символических форм», таких как язык, религия, миф, наука, искусство и др. Идеи Кассирера развивались такими авторами, как У. Урбан, Сьюзен Лангер и др. С ними сближается подход советских философов Мераба Мамардашвили и Александра Пятигорского , понимавших символ в качестве «оболочки», внутри которой имеется «содержательность» сознания, составляющего «единственную реальность» . По мнению этих исследователей, любой символ «заключает в себе образ, но не сводится к нему, поскольку подразумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга. Посему символы существуют как символы (а не как вещи) только внутри интерпретаций» .

Познание через символическое посредство языка изучалось американским философом Джорджом Мидом , рассматривавшим язык в качестве средства познания не объективной реальности, а субъективного мира различных ситуаций, в которых осуществляется деятельность субъектов. Одно из первых исследований символов социального статуса принадлежит Паккарду (1959). Французский социолог Пьер Бурдьё считал, что на социальный статус человека влияют вкус и предпочтения. По мнению советского философа Юрия Семёнова , символическая деятельность первоначально была направлена на достижение конкретной цели. Он относил символическую деятельность к паразитарной практике, не способной дать желаемый результат .

Советский философ Алексей Лосев определял символ как «субстанциальное тождество идеи и вещи» .

Примечания

- ↑ , с. 183—184.

- , с. 81—82.

- ↑ , с. 413—414.

- ↑ , с. 82.

- , с. 773.

- .

- , с. 635.

Литература

словари и энциклопедии

- // Аверинцев С. С. София-Логос. Словарь. 2-е, испр. изд. — К.: Дух і Літера, 2001, с. 155—161.

- Власов В. Г. Символ // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т.. — Азбука-Классика . — СПб. , 2008. — Т. VIII. — С. 773.

- Гордиенко А. Н. Энциклопедия символов. — М.: ЭКСМО , 2007. — 304 с.

- Кремлёв H. T. // Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов , Л. Н. Москвичёв. — М. , 2014. — С. 413—414.

- / Нестерова О. Е. // Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 183—184. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 30). — ISBN 978-5-85270-367-5 .

исследования

- Аверина О. Р. , Байков Н. М. // Власть и управление на Востоке России. — 2017. — № 3 (80) . — С. 79—86 .

- Аверинцев С. С. Заметки к будущей классификации типов символа // Проблемы изучения культурного наследия / Под ред. Г. В. Степанова. — М.: Наука , 1985. — 400 с.

- Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Контекст-1989. — М.: Наука , 1989. — 270 с.

- Арутюнова Н. Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры // Res philologica. Филологические исследования. — М.; Л.: Наука, 1990. — 468 с.

- Гиренок Ф. И. Аутография языка и сознания. — М.: МГИУ , 2010. — С. 176.

- Кассирер Э. Философия символических форм. В 3х томах. — Cassirer Е. Philosophie der symbolischen Formen, L1-3, — Berlin, 1923.

- Левада Ю. А. Люди и символы: Символические структуры в общественном мнении ( )

- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — 2-е изд., испр. — М.: Искусство , 1995. — 320 с.

- Лосев А. Ф. Философско-поэтический символ Софии у Вл. Соловьева // Лосев А. Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления философа. — М.: Советский писатель, 1990. — 320 с.

- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. — М. : Наука , 1993. — С. 635.

- Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х т. — Т. 1.: «Статьи по семиотике и типологии культуры». — Таллин: Александра, 1992. — 480 с.

- Луков Вл. А. // Знание. Понимание. Умение . — 2005. — № 3 . — С. 209—211 .

- Луков Вл. А. // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира» [2010].

- Мамардашвили M. K. , Пятигорский А. М. / под общей редакцией Ю. П. Сенокосова . — М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. [ от 19 ноября 2011 на Wayback Machine Архивировано] 23 февраля 2024 года.

- Пастуро Мишель . Символическая история европейского Средневековья / Мишель Пастуро; Пер. с франц. Екатерины Решетниковой; Оформление Павла Лосева. — СПб. : Alexandria, 2012. — 448, [16] с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-903445-21-9 . (в пер.)

- Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии: (Критика и анализ). — Ер.: Изд-во АН АрмССР, 1980. — 226 c.

- Солодуб Ю. П. Текстообразующая функция символа в художественном произведении // Филологические науки. — 2002. — № 2. — С. 46—55.

- Сычева С. Г. Проблема символа в философии. — Томск: Издательство Томского университета , 2000. — 197 с.

- 2020-03-18

- 1