Interested Article - Блуждающий нерв

- 2020-06-13

- 1

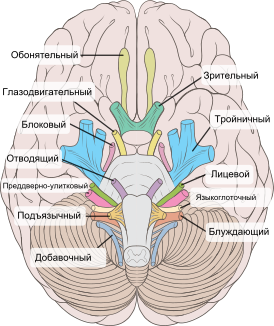

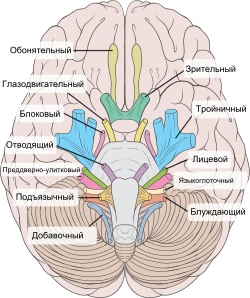

Блуждающий нерв — обозначен X

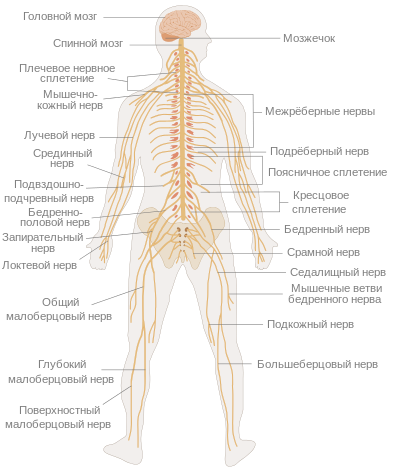

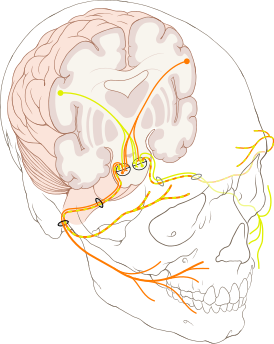

Блуждающий нерв ( лат. nervus vagus ) — десятая пара черепных нервов (Х пара), парный нерв . Идет от мозга к брюшной полости . Иннервирует органы головы , шеи , грудной и брюшной полостей.

Является смешанным — содержит двигательные, чувствительные и вегетативные (парасимпатические) нервные волокна . Обеспечивает:

- двигательную иннервацию мышц мягкого нёба , глотки , гортани , а также поперечно-полосатых мышц пищевода ;

- парасимпатическую иннервацию гладких мышц лёгких , пищевода, желудка и кишечника (до селезёночного изгиба ободочной кишки ), а также мышцы сердца . Также влияет на секрецию желез желудка и поджелудочной железы ;

- чувствительную иннервацию слизистой оболочки нижней части глотки и гортани , участка кожи за ухом и части наружного слухового канала , барабанной перепонки и твёрдой мозговой оболочки задней черепной ямки.

Блуждающий нерв является самым длинным из черепных нервов, проходя («блуждая») практически по всему телу. Это объясняется тем, что иннервируемые им органы, находившиеся у далёких предков человека поблизости от головного мозга, в ходе эволюции значительно от него удалились, соответственно увеличив и длину нерва .

Анатомия

На нижней поверхности мозга блуждающий нерв показывается 10—15 корешками из толщи продолговатого мозга позади оливы. Направляясь латерально и вниз, он покидает череп через переднюю часть яремного отверстия вместе с языкоглоточным и добавочным нервами , располагаясь между ними. В области яремного отверстия блуждающий нерв утолщается за счёт верхнего узла ( лат. ganglion superius ), а немного ниже, через 1,0—1,5 см, имеется ещё один узел несколько больших размеров — нижний узел ( лат. ganglion inferius ) .

В промежутке между этими узлами к нему подходит внутренняя ветвь добавочного нерва . Спускаясь ниже, блуждающий нерв в области шеи ложится на переднюю заднюю поверхность внутренней яремной вены ( лат. v.jugularis interna ) и следует до верхней апертуры грудной клетки , располагаясь в жёлобе между указанной веной и находящимися медиальнее вначале внутренней сонной артерией ( лат. a.carotis interna ), а затем общей сонной артерией ( лат. a.carotis communis ).

Блуждающий нерв с внутренней яремной веной и общей сонной артерией заключен в одно общее соединительнотканное влагалище, образуя сосудисто-нервный пучок шеи.

В области верхней апертуры грудной клетки блуждающий нерв располагается между подключичной артерией ( лат. a.subclavia ) (позади) и подключичной веной ( лат. v.subclavia ) (впереди).

Вступив в грудную полость, левый блуждающий нерв ложится на переднюю поверхность дуги аорты , а правый — на переднюю поверхность начального отдела правой подключичной артерии. Затем оба блуждающих нерва отклоняются несколько назад, огибают заднюю поверхность бронхов и подходят к пищеводу, где рассыпаются на ряд крупных и мелких нервных ветвей и теряют характер изолированных нервных стволов.

Ветви левого и правого блуждающих нервов направляются на переднюю (преимущественно от левого) и заднюю (преимущественно от правого) поверхности пищевода и образуют пищеводное сплетение ( лат. plexus oesophageus ).

Из ветвей указанного сплетения у пищеводного отверстия ( лат. ostium oesophageum ) диафрагмы образуются соответственно передний и задний блуждающие стволы ( лат. trunci vagales anterior et posterior ), которые вместе с пищеводом проникают в брюшную полость . Как передний, так и задний ствол содержит волокна левого и правого блуждающих нервов.

В брюшной полости блуждающие стволы посылают ряд ветвей к органам брюшной полости и солнечному сплетению .

По своему ходу каждый блуждающий нерв делится на четыре отдела: головной, шейный, грудной и брюшной .

Головной отдел блуждающего нерва

Головной отдел блуждающего нерва самый короткий, доходит до нижнего узла ( лат. ganglion inferius ). От него отходят следующие ветви:

- Менингеальная ветвь ( лат. ramus meningeus ) отходит непосредственно от верхнего узла, направляется в полость черепа и иннервирует твёрдую мозговую оболочку головного мозга (поперечный и затылочный венозный синусы );

- Ушная ветвь ( лат. ramus auricularis ), как правило, начинается от верхнего узла или ниже — от ствола нерва, направляется кзади, следует по наружной поверхности луковицы внутренней яремной вены, подходит к яремной ямке ( лат. fossa jugularis ) и вступает в сосцевидный каналец ( лат. canaliculus mastoideus ). В толще пирамиды височной кости ушная ветвь обменивается волокнами с лицевым нервом и покидает пирамиду височной кости через барабанно-сосцевидную щель ( лат. fissura tympanomastoidea ). Затем ушная ветвь делится на две ветви, которые появляются позади наружного уха, вблизи наружного конца костной части наружного слухового прохода. Одна из ветвей соединяется с задним ушным нервом ( лат. n.auricularis posterior ) от лицевого нерва , другая иннервирует кожу задней стенки наружного слухового прохода;

- Соединительная ветвь с языкоглоточным нервом ( лат. ramus communicans cum nervo glossopharyngeus ), соединяет верхний узел блуждающего нерва с нижним узлом языкоглоточного нерва;

- Соединительная ветвь с добавочным нервом ( лат. ramus communicans cum nervo accessorius ) представлена внутренней ветвью добавочного нерва. Это довольно мощный ствол, вступающий в состав блуждающего нерва между верхним и нижними узлами. Кроме того, от блуждающего нерва небольшие ветви направляются к добавочному.

Шейный отдел блуждающего нерва

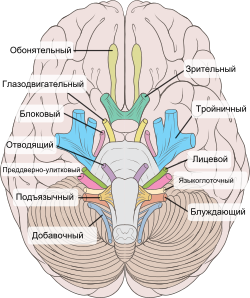

| Черепные нервы |

|---|

| ЧН 0 – Терминальный |

| ЧН I – Обонятельный |

| ЧН II – Зрительный |

| ЧН III – Глазодвигательный |

| ЧН IV – Блоковый |

| ЧН V – Тройничный |

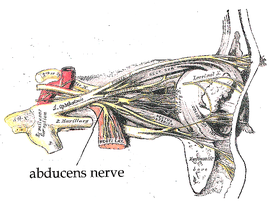

| ЧН VI – Отводящий |

| ЧН VII – Лицевой |

| ЧН VIII – Преддверно-улитковый |

| ЧН IX – Языкоглоточный |

| ЧН X – |

| ЧН XI – Добавочный |

| ЧН XII – Подъязычный |

Шейный отдел блуждающего нерва тянется от нижнего узла до отхождения возвратного гортанного нерва ( лат. nervus laryngeus reccurens ). На этом протяжении от блуждающего нерва отходят следующие ветви:

1. Глоточные ветви ( лат. rr. pharyngei ) часто отходят от нижнего узла, но могут отходить и ниже. Различают две ветви: верхнюю — большую и нижнюю — меньшую. Ветви идут по наружной поверхности внутренней сонной артерии вперёд и несколько кнутри, соединяются с ветвями языкоглоточного нерва и ветвями симпатического ствола ( лат. truncus sympathicus ), образуя на среднем констрикторе глотки глоточное сплетение ( лат. plexus pharyngeus ). Ветви, отходящие от этого сплетения, иннервируют мышцы и слизистую оболочку глотки . Кроме того, от верхней ветви идут нервы к мышце, поднимающей нёбную занавеску, и к мышце язычка .

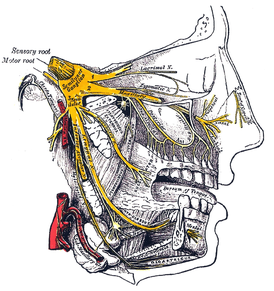

2. Верхний гортанный нерв ( лат. n. laryngeus superior ) начинается от нижнего узла, идёт книзу вдоль внутренней сонной артерии, принимая ветви от верхнего шейного симпатического узла ( лат. ganglion cervicale superius ) и глоточного сплетения, и подходит к боковой поверхности гортани . Перед этим он распадается на ветви:

- наружная ветвь ( лат. r. externus ) иннервирует слизистую оболочку глотки, частично щитовидную железу , а также нижний констриктор глотки и перстнещитовидную мышцу, часто эта ветвь соединяется с наружным сонным сплетением ;

- внутренняя ветвь ( лат. r. internus ) идёт вместе с верхней гортанной артерией, прободает щитоподъязычную мембрану и своими ветвями иннервирует слизистую оболочку гортани (выше голосовой щели), надгортанника и частично корня языка ;

- соединительная ветвь с нижним гортанным нервом ( лат. r. communicans (cum nervo laryngeo inferiori) ) отходит от внутренней ветви верхнего гортанного нерва.

3. Верхние шейные сердечные нервы ( лат. nn. cardiaci cervicales superiores ) в количестве 2—3, отходят от ствола блуждающего нерва и направляются вдоль общей сонной артерии, причём ветви правого блуждающего нерва, идут впереди плечеголовного ствола ( лат. truncus brachiocephalicus ), левого — впереди дуги аорты. Здесь они соединяются с сердечными ветвями от симпатического ствола и, подойдя к сердцу , входят в состав сердечного сплетения ( лат. plexus cardiacus ).

4. Нижние шейные сердечные нервы ( лат. nn. cardiaci cervicales inferiores ) более многочисленные и значительно толще верхних, отходят несколько ниже возвратного гортанного нерва. Направляясь к сердцу, ветви соединяются с остальными сердечными ветвями от блуждающего нерва и от симпатического ствола и также принимают участие в образовании сердечного сплетения.

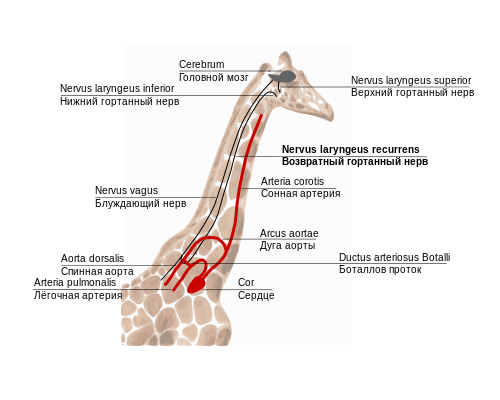

5. Возвратный гортанный нерв ( лат. n. laryngeus reccurens ) отходит от основного ствола справа — на уровне подключичной артерии, а слева — на уровне дуги аорты. Обогнув снизу указанные сосуды спереди назад, они направляются кверху в борозде между трахеей и пищеводом, достигая своими концевыми ветвями гортани.

На своём протяжении возвратный гортанный нерв отдаёт ряд ветвей:

- трахейные ветви ( лат. rr. tracheales ) направляются к передней поверхности нижней части трахеи. По своему ходу они соединяются с симпатическими ветвями и подходят к трахее;

- пищеводные ветви ( лат. rr. esophagei ) иннервируют esophagus;

- нижний гортанный нерв ( лат. n. laryngeus inferior ) является концевой ветвью возвратного гортанного нерва. По своему ходу он делится на переднюю и заднюю ветви. Передняя ветвь иннервирует латеральную перстнечерпаловидную, щиточерпаловидную, щитонадгортанную, голосовую и черпалонадгортанную мышцы. Задняя или соединительная ветвь с внутренней гортанной ветвью ( лат. r. communicans cum nervo laryngeo superiori ) в своём составе как двигательные, так и чувствительные волокна. Последние подходят к слизистой оболочке гортани ниже голосовой щели. Двигательные волокна задней ветви иннервируют заднюю перстнечерпаловидную и поперечную черпаловидную мышцы.

Кроме того, в шейном отделе блуждающего нерва имеется ещё несколько соединительных ветвей:

- с верхним шейным симпатическим узлом,

- с подъязычным нервом ,

- между возвратным гортанным нервом и шейно-грудным узлом симпатического ствола.

Грудной отдел блуждающего нерва

Грудной отдел блуждающего нерва начинается в месте отхождения возвратного гортанного нерва и заканчивается в месте его прохождения через пищеводное отверстие диафрагмы. В грудной полости он отдаёт следующие ветви:

- Грудные сердечные ветви ( лат. rr. cardiaci thoracici ) начинаются ниже возвратного гортанного нерва, следуют вниз и медиально, соединяются с нижними шейными сердечными ветвями, посылают ветви к воротам лёгких и вступают в сердечное сплетение;

- Бронхиальные ветви ( лат. rr. bronchiales ) разделяются на менее мощные передние ветви (4—5) и более мощные и многочисленные задние ветви;

- Легочное сплетение ( лат. plexus pulmonalis ) образуется передними и задними бронхиальными ветвями, соединяющимися с ветвями верхних 3—4 грудных симпатических узлов симпатического ствола. Ветви, отходящие от легочного сплетения, соединяются между собой и вступают с бронхами и сосудами в ворота лёгких, разветвляясь в паренхиме последних;

- Пищеводное сплетение ( лат. plexus oesophageus ) представлено множеством различного диаметра нервов, которые отходят от каждого блуждающего нерва ниже корня лёгкого. По своему ходу эти ветви соединяются между собой и с ветвями от верхних 4—5 грудных узлов симпатических стволов и образуют в окружности пищевода пищеводное сплетение. Оно окружает всю нижнюю часть пищевода и посылает часть ветвей к его мышечной и слизистой оболочкам.

Брюшной отдел блуждающего нерва

Брюшной отдел блуждающего нерва представлен передним и задним блуждающими стволами. Оба ствола формируются из пищеводного сплетения и по передней и задней поверхностям пищевода вступают в брюшную полость либо одиночными стволами, либо несколькими ветвями.

Задний ствол блуждающего нерва в области кардии посылает ряд ветвей — задние желудочные ветви ( лат. rr. gastrici posteriores ), на заднюю поверхность желудка , а сам отклоняется кзади, образуя чревные ветви ( лат. rr. celiaci ), идущие по ходу левой желудочной артерии к солнечному сплетению. Волокна, составляющие чревные ветви, проходят через солнечное сплетение к брюшным органам.

Передний ствол блуждающего нерва в области желудка соединяется с симпатическими нервами, сопровождающими левую желудочную артерию, и посылает 1—3 ветви между листками малого сальника к печени — печёночные ветви ( лат. rr. hepatici ). Остальная часть переднего ствола следует вдоль передней периферии малой кривизны желудка и отдаёт здесь многочисленные передние желудочные ветви ( лат. rr. gastrici anteriores ), к передней поверхности желудка.

Желудочные ветви от переднего и заднего стволов в подсерозном слое образуют переднее и заднее сплетения желудка .

Функция

Блуждающий нерв является смешанным, так как содержит в своём составе двигательные, чувствительные и парасимпатические волокна. Соответственно, в нём проходят волокна от нескольких ядер. Следует отметить, что из ядер, в которых начинаются волокна блуждающего нерва, также берут начало волокна языкоглоточного и добавочного нервов .

Двигательные волокна берут своё начало от двоякого ядра ( лат. nucleus ambiguus ), общим с языкоглоточным и добавочным нервами. Оно расположено в ретикулярной формации, глубже заднего ядра блуждающего нерва в проекции треугольника блуждающего нерва ( лат. trigonum n.vagi ). Оно получает надъядерные импульсы из обоих полушарий головного мозга по кортиконуклеарным путям. Поэтому одностороннее прерывание центральных волокон не ведёт к значительному нарушению его функции. Аксоны ядра иннервируют мышцы мягкого нёба , глотки , гортани , а также поперечно-полосатые мышцы верхней части пищевода. Двойное ядро получает импульсы от спинномозгового ядра тройничного нерва ( лат. nucleus tractus spinalis n. trigemini ) и от ядра одиночного пути ( лат. nucleus tractus solitarii ) (релейный пункт для вкусовых волокон). Эти ядра являются частями рефлекторных дуг, начинающихся от слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов и ответственных за возникновение кашля , рвоты .

Дорсальное ядро блуждающего нерва ( лат. nucleus dorsalis n.vagi ) расположено в глубине треугольника блуждающего нерва ромбовидной ямки. Аксоны заднего ядра блуждающего нерва являются преганглионарными парасимпатическими волокнами. Короткие постганглионарные волокна посылают двигательные импульсы к гладким мышцам лёгких, кишечника , вниз до селезёночного изгиба ободочной кишки , и к мышце сердца. Стимуляция этих парасимпатических волокон вызывает замедление сердечного ритма , сокращение гладких мышц бронхов. В пищеварительном тракте отмечается повышение секреции желез слизистой оболочки желудка и поджелудочной железы .

Заднее ядро блуждающего нерва получает афферентные импульсы из гипоталамуса , обонятельной системы, вегетативных центров ретикулярной формации и ядра одиночного пути. Импульсы от барорецепторов в стенке каротидного гломуса передаются по языкоглоточному нерву и участвуют в регуляции артериального давления крови. Хеморецепторы в каротидном клубке принимают участие в регуляции напряжения кислорода в крови . Рецепторы дуги аорты и парааортальных телец имеют сходные функции; они передают свои импульсы по блуждающему нерву.

Следует отметить, что в блуждающий нерв вступают также постганглионарные симпатические волокна из клеток паравертебральных симпатических узлов и распространяются по его ветвям к сердцу, сосудам и внутренним органам.

В nucleus alae cinereae находятся тела вторых нейронов общей чувствительности , общие для языкоглоточного и блуждающего нервов. Тела первых нейронов заложены в верхних и нижних ганглиях указанных нервов, которые находятся в области яремного отверстия. Афферентные (чувствительные) волокна блуждающего нерва иннервируют слизистую оболочку нижней части глотки и гортани, участок кожи за ухом и часть наружного слухового канала, барабанную перепонку и твёрдую мозговую оболочку задней черепной ямки .

Клиника поражения блуждающего нерва

Причины поражения блуждающего нерва могут быть и внутричерепными, и периферическими. Внутричерепные причины включают опухоль , гематому, тромбоз, рассеянный склероз , сифилис , боковой амиотрофический склероз , сирингобульбию, менингит и аневризму. Периферическими причинами могут быть неврит (алкогольный, дифтерийный, вирусный, при отравлении свинцом, мышьяком), опухоль, заболевания желез, травма, аневризма аорты.

Двусторонний полный паралич блуждающего нерва быстро приводит к летальному исходу. При одностороннем поражении наблюдается свисание мягкого нёба на стороне поражения, неподвижность или отставание его на данной половине при произнесении звука «а». Язычок отклонён в здоровую сторону. Кроме того, при одностороннем поражении блуждающего нерва наблюдается паралич голосовой связки — голос становится хриплым. Глоточный рефлекс со слизистой поражённой стороны зева может быть утрачен. Помимо этого, может наблюдаться небольшая дисфагия и временно — тахикардия и аритмия .

Двустороннее снижение функции блуждающих нервов может обусловить расстройство речи в виде афонии (голос теряет звучность в результате паралича или выраженного пареза голосовых связок) или дизартрии (в связи с парезом мышц речедвигательного аппарата снижение звучности и изменение тембра голоса, нарушение артикуляции гласных и особенно согласных звуков, носовой оттенок речи). Характерна также дисфагия — расстройство глотания (попёрхивание жидкой пищей, затруднение заглатывания любой пищи, особенно жидкой). Вся эта триада симптомов (дисфония, дизартрия, дисфагия) обусловлена тем, что блуждающий нерв несёт двигательные волокна к поперечно-полосатой мускулатуре глотки, мягкому нёбу и нёбной занавески, надгортаннику, которые отвечают за акт глотания и речь человека. Ослабление глотательного рефлекса ведёт к скоплению в полости рта больного слюны, а иногда и пищи, снижение кашлевого рефлекса при попадании жидкости и кусочков твёрдой пищи в гортань. Всё это создаёт условия для развития у больного аспирационной пневмонии .

Так как блуждающие нервы несут парасимпатические волокна ко всем органам грудной полости и большинству органов брюшной, то их раздражение может вести к брадикардии, бронхо- и эзофагоспазмам, к усилению перистальтики, к повышению секреции желудочного и дуоденального сока и т. д. Снижение функции этих нервов ведёт к расстройствам дыхания, тахикардии, угнетению ферментативной деятельности железистого аппарата пищеварительного тракта и т. д.

Методика исследования

Определяют звучность голоса, которая может быть ослабленной или полностью отсутствовать (афония); одновременно проверяется чистота произношения звуков. Больному предлагают произнести звук «а», сказать несколько слов, а после этого открыть рот. Осматривают нёбо и язычок, определяют, нет ли свисания мягкого нёба, симметрично ли расположен язычок.

Для выяснения характера сокращения мягкого нёба исследуемого просят произнести звук «э» при широко открытом рте. В случае поражения n.vagus нёбная занавеска отстаёт на стороне паралича. Исследуют нёбный и глоточный рефлексы с помощью шпателя. Следует иметь в виду, что двустороннее снижение глоточного рефлекса и рефлекса с мягкого нёба может встречаться и в норме. Снижение или отсутствие их с одной стороны является показателем поражения IX и X пар.

Функция глотания проверяется с помощью глотка воды или чая. При наличии дисфагии больной поперхнётся уже одним глотком воды.

Для выяснения состояния голосовых связок производится ларингоскопия.

См. также

Примечания

- . bse.slovaronline.com. Дата обращения: 28 мая 2017. 21 августа 2017 года.

- . Дата обращения: 20 декабря 2019. 20 декабря 2019 года.

- Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. Атлас анатомии человека / под ред. А. Г. Цыбулькина. — 7-е изд., перераб. — М. : РИА «Новая волна», 2020. — Т. 4. — С. 121—125. — 312 с. — ISBN 978-5-7864-0317-7 . — ISBN 978-5-94368-053-3 .

- Э. И. Борзяк, В. Я. Бочаров, М. Р. Сапин и др. Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. — М. : Медицина, 1997. — С. 416—419. — 560 с. — ISBN 5-225-4444-1.

- Кононова Е. П., Караганов Я. Л.; Михайловский В. С. Блуждающий нерв // / под редакцией Б. В. Петровского. — Т. 3. 25 ноября 2020 года.

- (рус.) . Дата обращения: 11 сентября 2021. 11 сентября 2021 года.

Литература

- Книпович Н. М. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Bing Robert. Компендіумъ топической діагностики головного и спинного мозга. Краткое руководство для клинической локализаціи заболеваній и пораженій нервныхъ центровъ Переводъ съ второго изданія. — Типографія П. П. Сойкина, 1912.

- Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Бурд Г. С. Неврология и нейрохирургия: Учебник. — М. : Медицина, 2000.

- Дуус П. Топический диагноз в неврологии Анатомия. Физиология. Клиника. — М. : ИПЦ «Вазар-Ферро», 1995.

- С. М. Віничук, Є. Г. Дубенко, Є. Л. Мачерет та ін. Нервові хвороби (укр.) . — К. : Здоров’я, 2001.

- Пулатов А. М., Никифоров А. С. Пропедевтика нервных болезней: Учебник для студентов медицинских институтов. — 2-е изд. — Ташкент: Медицина, 1979.

- Синельников Р. Д. , Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотипное — В 4 томах. — М. : Медицина, 1996. — Т. 4.

- Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. — М. : ООО «МЕДпресс», 1998.

- 2020-06-13

- 1