Interested Article - Пустое турецкое седло

- 2021-12-27

- 1

Синдро́м «пусто́го туре́цкого седла́» — инвагинация субарахноидального пространства в интраселлярную область — состояние, обусловленное недостаточностью диафрагмы турецкого седла , в результате которой мягкая мозговая оболочка и субарахноидальное пространство внедряются в полость седла, сдавливая гипофиз . Данный клинический вариант относят к первичному поражению. Ко вторичному синдрому «пустого турецкого седла» относят случаи его выявления после оперативного вмешательства или облучения хиазмально-селлярной области . При этом диафрагма турецкого седла может быть не нарушена.

История

Термин «пустое турецкое седло » (ПТС) предложил в 1951 году патологоанатом В. Буш ( нем. W. Busch ) после изучения аутопсийного материала 788 умерших от заболеваний , не связанных с патологией гипофиза . В 40 случаях (34 женщины) была обнаружена комбинация почти полного отсутствия диафрагмы турецкого седла с распластыванием гипофиза в виде тонкого слоя ткани на его дне . При этом седло казалось пустым . Нейрогуморальная регуляция в организме человека обеспечивается гипоталамо-гипофизарой системой, в тесной анатомической связи с которой находится хиазма (неполный перекрёст) зрительных нервов . Развитие конфликта в хиазмально-гипоталамо-гипофизарной области приводит к расстройствам зрения .

Аналогичная патология описывалась и ранее другими патологоанатомами, однако В. Буш был первым, кто связал частично пустое турецкое седло с недостаточностью диафрагмы. Эта связь была подтверждена и более поздними исследованиями . В литературе словосочетанием «пустое турецкое седло» (ПТС) обозначаются различные нозологические формы, общим признаком которых является расширение субарахноидального пространства в интраселлярную область. Гипофизарная ямка при этом, как правило, увеличена . По данным Буша, у 40—50% людей имеет место недоразвитие или отсутствие диафрагмы турецкого седла.

В. Буш предложил классификацию форм турецкого седла в зависимости от объёма интраселлярных цистерн и типа строения диафрагмы .

Клинические симптомы, ассоциированные с «пустым» седлом, впервые описал в 1968 г. N Guiot . Согласно данным различных авторов, встречаются они значительно реже — среди 10—23 % лиц группы нейроэндокринных больных) .

Weiss и Raskin указали на необходимость дифференцировать первичный (идиопатический) синдром «пустого» турецкого седла и вторичный (после лучевого и хирургического лечения ) .

Савостьянов Т. Ф. в 1995 году модифицировал классификацию Буша .

Представления о турецком седле как о стабильном, не меняющем свой объём, пересматриваются как неверные и противоречащие анатомическим фактам . Наряду с термином «синдром пустого турецкого седла» появляется термин .

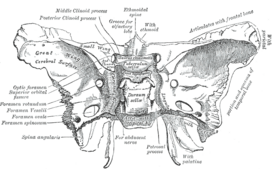

Анатомия турецкого седла

Турецкое седло ( лат. sella turcica ) в норме у взрослых имеет сагиттальный (расстояние между двумя наиболее удаленными точками передней и задней стенок седла) размер 9—15 мм. Вертикальный размер измеряется по перпендикуляру, восстановленному от самой глубокой точки дна до межклиновидной линии, которая соответствует положению соединительнотканной диафрагмы седла и в норме составляет 7—13 мм . В норме гипофизарная ямка отделена от субарахноидального пространства твёрдой мозговой оболочкой , именуемой диафрагмой турецкого седла. В гипофизарной ямке расположен гипофиз . Гипофиз соединён с гипоталамусом ножкой ( лат. infundibulum ) (воронкой) гипофиза. В диафрагме турецкого седла имеется отверстие, пропускающее ножку гипофиза. Над областью турецкого седла частично перекрещиваются зрительные нервы ( лат. nervus opticus ) и зрительные тракты ( лат. tractus opticus ), образуя ( лат. chiasma opticum ), длиной 4—10 мм, шириной 9—11 мм, толщиной 5 мм, покрытую мягкой мозговой оболочкой . Хиазма снизу граничит с диафрагмой турецкого седла, сверху (в заднем отделе) — с дном III желудочка мозга , по бокам — с внутренними сонными артериями, сзади — с воронкой гипофиза . Прикрепление диафрагмы, её толщина и характер отверстия подвержены значительным анатомическим вариациям. Диафрагма может быть недоразвитой, с резко увеличенным отверстием, через которое в полость седла в разной степени пролабирует супраселлярная цистерна . «Пустое» турецкое седло не следует понимать буквально: оно заполнено ликвором , гипофизарной тканью , иногда в него могут «провисать» хиазма и зрительные нервы . В 80 % случаев встречается переднее пролабирование супраселлярной цистерны .

Если размер отверстия в диафрагме превышает 5 мм, паутинная оболочка пролабирует в полость турецкого седла .

Эпидемиология

Данная аномалия встречается у 10% населения, чаще она бессимптомна и является случайной находкой при обследовании. Реже появляется патологическая симптоматика, позволяющая диагностировать у пациента синдром «пустого турецкого седла» .

Этиология и патогенез

Различают два варианта «пустого турецкого седла» — первичное и вторичное.

Первичное «пустое турецкое седло» является результатом врождённой недостаточности диафрагмы седла (которая обнаруживается в 40—50% случаев) и повышения внутричерепного давления , возникшего вследствие различных причин .

В равной степени правомочна и другая точка зрения на механизм возникновения синдрома «пустого» турецкого седла, связанная с существованием в норме арахноидальной цистерны гипофиза, расположенной под диафрагмой турецкого седла. Можно предположить, что первичное «пустое турецкое седло» образуется не в результате пролабирования супраселлярных цистерн в полость турецкого седла, а за счёт компенсаторного расширения гипофизарной цистерны при уменьшении объёма гипофиза, которое может быть вызвано различными причинами .

В частности, недостаточность диафрагмы может быть не только врождённой, но и развиваться вследствие физиологических процессов, изменяющих размер гипофиза, таких, как беременность , менопауза . При беременности происходит увеличение гипофиза примерно вдвое, причём у многорожавших или женщин, рожавших близнецов, он бывает ещё больших размеров, не возвращаясь к исходным размерам после родов вплоть до наступления менопаузы, когда объём гипофиза уменьшается. Дополнительным предрасполагающим фактором являются многочисленные беременности, завершившиеся абортами. Данные обстоятельства объясняют преимущественное развитие синдрома первичного «пустого» турецкого седла у женщин .

Также первичное ПТС может развиваться вследствие нарушений объёмных соотношений между гипофизом и турецким седлом . Уменьшение объёма гипофиза может быть результатом ишемического некроза гипофиза ( синдром Шиена ), некроза аденомы гипофиза вследствие кровоизлияния в опухоль. Также доказано участие аутоиммунных реакций в патогенезе синдрома «пустого» турецкого седла .

В литературе также обсуждаются причинно-следственные связи между появлением первичного синдрома «пустого» турецкого седла и приёмом гормональных препаратов (контрацептивы, глюкокортикоиды ), а также ранее перенесенными заболеваниями — менингоэнцефалит , арахноидит , черепно-мозговая травма и другими .

Ко вторичному синдрому «пустого» турецкого седла относят случаи его появления после операции или облучения хиазмально-селлярной области .

Клиническая картина

В ряде случаев «пустое турецкое седло» протекает бессимптомно. В связи с этим выделяют два варианта его течения — осложнённое . Клиническая картина характеризуется сочетанием эндокринологических и неврологических симптомов.

Клиническая картина синдрома «пустого турецкого седла» отличается динамичностью , сменяемостью одного синдрома другим, спонтанными ремиссиями .

Наряду с вегетативными нарушениями больные с синдромом «пустого» турецкого седла подвержены эмоционально-личностным и мотивационным расстройствам. Клиническая симптоматика и течение болезни усугубляются в связи с острой или хронической стрессовой ситуацией.

«Пустое турецкое седло» вызывает головные боли, и зрительные расстройства.

Единство регуляции в организме человека обеспечивается гипоталамо-гипофизарой системой , в тесной анатомической связи с которой находятся зрительные нервы и хиазма. Развитие конфликта в хиазмально-гипоталамо-гипофизарной области приводит к нарушениям зрения.

Чаще болеют женщины (4/5) в возрасте от 35 до 55 лет. Около 75% больных страдают ожирением . Самым частым симптомом является головная боль (80-90%), не имеющая чёткой локализации, различной степени выраженности от лёгкой до нестерпимой, практически постоянной. Дисфункция гипоталамуса выражается вегетативными синдромами и вегетативными кризами с ознобом, резким подъёмом артериального давления , кардиалгиями, одышкой , чувством страха, болями в животе, в конечностях, подъёмом температуры, нередко синкопальными (обморочными) состояниями.

Эндокринные симптомы в случае синдрома «пустого» турецкого седла обусловлены нарушением тропной функции гипофиза, проявляются в виде гипо- или гиперсекреции гормонов и по степени тяжести варьируют от субклинических форм до тяжёлых случаев. Per Bjerre отмечает, что гипофизарные нарушения при синдроме «пустого» турецкого седла аналогичны изменениям при аденоме гипофиза и часто имеет место сочетание «пустого турецкого седла» с микроаденомами. Гипотиреоз , гиперпролактинемия и половые нарушения (снижении потенции, либидо, олиго- и аменорея) наиболее характерны для больных этой группы. Brismar обнаружил «пустое турецкое седло» у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга , Dominique сообщил о наличии «пустого турецкого седла» у 10% больных акромегалией . Причиной эндокринных расстройств при синдроме «пустого» турецкого седла принято считать не компрессию секреторных клеток гипофиза, которые продолжают функционировать даже при значительной гипоплазии, а нарушение гипоталамического контроля над гипофизом в результате затруднения поступления нейрогормонов гипоталамуса.

Неврологическая симптоматика

Неврологические симптомы характеризуются сочетанием проявлений астенического синдрома , вегетососудистых нарушений, нарушения зрения. Возможно развитие . К проявлениям астенического синдрома относят постоянную головную боль, головокружение, шаткость и неуверенность походки, ухудшение памяти, быструю утомляемость, снижение работоспособности, эмоционально-личностные расстройства; вегетососудистых нарушений — потливость, сердцебиение, боль в области сердца, лабильность артериального давления, затруднение дыхания, обморочные состояния, боли в эпигастрии, расстройства стула .

Зрительные нарушения по данным разных авторов, выявляются в 50—80% случаев . Изменения со стороны зрительной системы различны по характеру и степени выраженности. Чаще всего больных беспокоят ретробульбарные боли, сопровождаемые слезотечением, хемозом, диплопией, фотопсиями, «затуманиванием». Степень выраженности выявленных при обследовании снижения остроты зрения, ограничения полей зрения, отёка и гиперемии диска зрительного нерва (ДЗН) зависит от ликвороциркуляции в арахноидальных пространствах и кровоснабжения хиазмально-зрительного пути. По данным Obrador S., из 19 пациентов с синдромом «пустого» турецкого седла у 7 зрительные расстройства выражались только субъективными симптомами (неясное зрение, диплопии, фотопсии), у 3 офтальмоскопически выявлялся отёк диска зрительного нерва обоих глаз, у 2 при периметрии выявлены гемианопсии без очевидной причины. У 7 пациентов с синдромом «пустого» турецкого седла зрительных нарушений не отмечалось.

Для синдрома «пустого» турецкого седла характерны выпадения полей зрения. Чаще встречаются битемпоральные гемианопсии, центральные и парацентральные скотомы, реже — квадрантные и биназальные гемианопсии. Bosman and Bergstrand обнаружили дефекты полей зрения у 10 из 48 пациентов с синдромом «пустого» турецкого седла, Jaja-Albarran у 6 из 41, Per Bjerre у 3 из 20, Mortara and Non-ell у 4 из 7.

Сформированы две патогенетические концепции нарушения полей зрения при синдроме «пустого» турецкого седла: тракционная и ишемическая. Согласно первой концепции, к дефектам в полях зрения может привести натяжение между хиазмой и передним краем диафрагмы (при смещении последней в полость турецкого седла), а также натяжение между хиазмой и ножкой гипофиза (при смещении ножки назад и в сторону). В качестве ишемической теории рассматриваются варианты сдавления глазничной артерии в субарахноидальном пространстве, окружающем зрительный нерв, и ухудшения кровоснабжения самой хиазмы и зрительного нерва при удалении их от каротидного бассейна.

Биназальные и квадрантные гемианопсии подобны изменениям полей зрения при первичной открытоугольной глаукоме . Дифференциальная диагностика в этих случаях трудна, но имеет важное значение, так как глаукома с низким давлением не является редкостью и требует особого внимания офтальмолога. Имеются данные о нередком сочетании «пустого турецкого седла» с глаукомой: Beattie у 8 пациентов с глаукомой обнаружила синдром «пустого» турецкого седла: у 3-х выявлена глаукома с низким давлением, у 4-х — типичная открытоугольная глаукома и у 1-го — неоваскулярная глаукома. Глаукоматозная экскавация диска зрительного нерва была выявлена стереоскопической дискоскопией и подтверждена стереофотографией. Больные в течение 5 лет получали местную гипотензивную терапию с положительным эффектом: глаукома отличалась стабильным течением без прогрессирования дефектов полей зрения.

Существует иная точка зрения на эту проблему. Berke, Neelon, Yamayashi также описывают случаи глаукомы с низким давлением в сочетании с «пустым турецким седлом» и высказывают предположение о наличии у этих больных «псевдоглаукомы». Однако Rouhiainen, исследуя 15 пациентов с глаукомой низкого давления, имеющих синдром «пустого» турецкого седла, сделал вывод о случайном сочетании (совпадении) синдрома «пустого» турецкого седла и глаукомы.

Вегетативные кризы, характерные для синдрома «пустого» турецкого седла, усугубляют ситуацию и могут привести к нарушению кровообращения в центральной артерии сетчатки (ЦАС). Как правило, эти нарушения встречаются у молодых женщин, страдающих ожирением и эндокринными расстройствами. Синдром «пустого» турецкого седла выявляется у 10% больных с доброкачественной внутричерепной гипертензией (ДВГ), главными клиническими симптомами которой также являются головная боль и отёк зрительного нерва. Причина доброкачественной внутричерепной гипертензии остаётся неясной. Наиболее частым этиологическим фактором считают эндокринные нарушения: ожирение, гипо- и гипертиреоз, галакторея-аменорея, беременность, климакс. Per Bjerre сообщает о случаях внезапной потери зрения у пациентов с доброкачественной внутричерепной гипертензией, причиной которой является усиление отёка зрительных нервов и сдавление их в оптическом канале. Взаимосвязь «пустого турецкого седла» и доброкачественной внутричерепной гипертензии, вероятно, бывает двоякой.

Офтальмологическое обследование у пациентов с синдромом «пустого» турецкого седла имеет исключительную важность для диагностики заболевания и выбора тактики лечения. Угроза потери зрения является показанием для хирургического вмешательства.

Диагностика «пустого турецкого седла»

- Лабораторная — определение уровней в плазме крови для исключения гипопитуитаризма , однако данная методика не обладает определённостью и стабильностью показателей, что также характерно для синдрома «пустого» турецкого седла .

- Лучевая диагностика:

- Обзорная рентгенограмма черепа в боковой проекции.

- Прицельный рентгеновский снимок боковой проекции черепа (область турецкого седла).

- КТ головы.

- МРТ головы.

Инструментальная диагностика

Для диагностики «пустого» турецкого седла использовались лучевые методы исследования: , и компьютерная томография , которые были недостаточно информативны и безопасны .

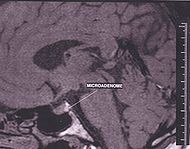

В современных реалиях магнитно-резонансная томография (МРТ) является безопасным и высокочувствительным методом визуализации хиазмально-селлярной области . Данный метод позволяет проводить исследования в любой плоскости тонкими срезами в 1—1,5 мм, обладает высоким тканевым контрастом, отсутствием артефактов от костных структур черепа .

Для «пустого турецкого седла» характерна триада симптомов:

- наличие цереброспинальной жидкости в полости турецкого седла , о чём свидетельствуют зоны однородного низкоинтенсивного сигнала в режиме T1w и высокоинтенсивного сигнала в режиме T2w, гипофиз при этом деформирован, имеет форму серпа или полулуния толщиной до 2—4 мм, ткань его изоинтенсивна белому веществу мозга, воронка, как правило, расположена центрально;

- асимметричное пролабирование супраселлярной цистерны в полость седла, смещении воронки кпереди, кзади или латерально;

- истончение и удлинение воронки гипофиза.

Помимо основных изменений в параселлярной области МРТ позволяет выявить косвенные признаки внутричерепной гипертензии (расширение желудочков и ликворосодержащих пространств), сопутствующие этой патологии. Разные авторы приводят данные о почти 100 % чувствительности МРТ в диагностике синдрома «пустого» турецкого седла .

Лечебная тактика

При первичном синдроме пустого турецкого седла лечение обычно не требуется; больного нужно убедить в безопасности заболевания. Изредка возникает необходимость в заместительной гормональной терапии. Напротив, при вторичном синдроме заместительная гормональная терапия необходима почти всегда. Крайне редко встречается провисание зрительного перекреста в отверстие диафрагмы турецкого седла со сдавлением зрительных нервов и возникновением нарушений полей зрения. Очень редко наблюдается истечение из носа СМЖ, которая просачивается через истонченное дно турецкого седла. Только эти два осложнения служат показаниями к хирургическому вмешательству при первичном синдроме пустого турецкого седла. При вторичном синдроме может потребоваться лечение опухоли гипофиза.

Прогноз

При отсутствии клинической симптоматики — благоприятный. При наличии клинических проявлений гипопитуитаризма — зависит от степени выраженности симптоматики и адекватности заместительной гормональной терапии.

Литература

- Busch W. Die Morphologic der Sells tircica und ihre beziehungen zur Hypophyse // Virchow’s Arch.Pathol.Anat. — 1951. — Vol.320. — P.437-458.

Примечания

- Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.

- (недоступная ссылка)

- ↑ Ефимов А. С. Малая энциклопедия врача-эндокринолога. — 1-е изд. — К. : Медкнига, ДСГ Лтд, Киев, 2007. — С. 334—335. — 360 с. — («Библиотечка практикующего врача»). — 5000 экз. — ISBN 966-7013-23-5 .

- ↑ Бабарина М. Б., Кадашев Б. А. "Пустое" турецкое седло (ПТС) // Аденомы гипофиза: клиника, диагностика, лечение / Под ред. проф. Б. А. Кадашева. — М.:: ООО "Издательство Триада", 2007. — С. 173—179. — 368 с. — ISBN 978-5-94789-258-1 .

- Busch W. // Virchows Arch.. — 1951. — Т. 320 , № 5 . — С. 437—458 . — .

- ↑ . Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано из 4 марта 2016 года.

- ↑ Bergland R. M., Ray B. S., Torac R. M. Anatomical variation in the pituitary gland and adjacent structures in 225 human autopsy cases // J. Neurosurg. — 1968. — Vol.28. — P. 93—99.

- ↑ Gazioglu N., Akar Z., Ak H. et al. Extradural ballon obliteration of empty sella //Acta Neurochirurgica (Wien, Austria). — 1999. — Vol. 141, N5. — P. 487—494.

- Агарвал Дж. К., Сахай Р. К. и др. . Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2018)

- Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы //Материалы Российской научно-практической конференции, Москва, 2001 г /Под ред. И. И. Дедова. — М. ., 2001. — С.10—15, С. 46—51.

- ↑ Bettie А.М, Glaucomatous optic neuroparthy and field loss in primary empty sella syndrome // Can J Ophtalmology. — 1991 — Vol.26, N7

- ↑ Bjerre P. The empty sella. A reapprasal of etiology and pathogenesis //Acta Neurol. Scand. — 1990. — Vol.130. — P. 1—25.

- Busch W. Die Morphologic der Sells tircica und ihre beziehungen zur Hypophyse //Virchow’s Arch.Pathol.Anat. — 1951. — Vol.320. — P. 437—458.

- ↑ Вейн А. М., Соловьева А. Д., Вознесенская Т. Г. Синдром «пустого» турецкого седла // Врачеб. дело. — 1987. — № 4. — С. 98—100.

- Battaglia Parodi М, Ramovecchy P, Ravalico G. Primary empty sella syndrom and central retiyal vein occlusion //Ophtalmology. — 1995. — Vol.209, N2. — P. 106—108.

- ↑ . Дата обращения: 26 ноября 2010. Архивировано из 2 февраля 2012 года.

- «Оценку турецкого седла…» // от 3 декабря 2011 на Wayback Machine

- «В полости черепа зрительные…» // от 4 января 2010 на Wayback Machine

- Bettie А. М. Glaucomatous optic neuroparthy and field loss in primary empty sella syndrome // Can J. Ophtalmology. — 1991 — Vol.26, N7.

- ↑ Дедов И. И., Зенкова Т. С., Мельниченко Г. А. и соавт. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике «пустого» турецкого седла // Проблемы эндокринологии. — 1993. — № 4. — С. 407—408.

- Медведев А. А., Савостьянов Т. Г., Деникина О. Э. Синдром сдавления гипофиза в турецком седле, механизмы развития // Арх. патологии. — 1997. — № 3. — С. 32—38.

- ↑ Neuro-ophalmology / Ed by J. S. Glaser. — Philadelphia etc., 1999. — XIV, 667р.

- ↑ Shields M. B. The Textbook of glaucoma — Baltimore. — 1992 — Vol 683

- ↑ Дедов А. С., Беленков Ю. Н., Беличенко О. И., Мельниченко Г. А. Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы и надпочечников // Клин. эндокринология. — 1997. — С. 43—56.

- «Этиология и патогенез ПТС…» // от 26 ноября 2011 на Wayback Machine

- Деев А. С. О "пустом" турецком седле при доброкачественной внутричерепной гипертензии // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1991. — № 10 . — С. 106—108 .

- Bjerre P. // Acta Neurol Scand Suppl.. — 1990. — Т. 130 . — С. 1—25 . — .

- Komatsu M, Kondo T, Yamauchi K et al. // J Clin Endocrinol Metab.. — 1988. — Т. 67 , № 4 . — С. 633—638 . — .

- Бабарина М. Б. Клинико-гормональные аспекты синдрома «пустого» турецкого седла: Автореф. дис. канд. мед. наук. — М. ., 1999.

- Мизецкая Е. А., Снигирева Р. Я. Эндокринные нарушения при «пустом» турецком седле // Вопр. нейрохирургии. — 1984. — № 6. — С. 12—17.

- ↑ Jaja-Albarran A., Bayort J., Dejuan M., Benito C. Spontaneous partial empty sella: A study of 41 cases // Exp. Clin. Endocrinol. — 1984. — Vol.83. — P. 63—72.

- Brismar K. Prolactm sekretion in the empty sella syndrome, in prolaktinomas and in acromegaly // Acta Med. Scand. — 1981. — Vol.209. — P. 397—405.

- Егоров Е. А., Тагирова С. Б., Алябьева Ж. Ю. Роль сосудистого фактора в патогенезе глаукоматозной оптической нейропатии // Клин. офтальмология. — 2002. — № 2. — С. 61—65.

- 2021-12-27

- 1