Interested Article - ВМ20

- 2021-12-12

- 1

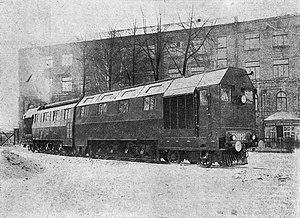

ВМ20 ( В ячеслав М олотов , 20 — округлённое значение нагрузки на ведущую ось) — первый советский двухсекционный тепловоз ; был создан в единственном экземпляре. Получив обозначение согласно системе обозначений 1931 года , при этом каждая секция получила свой отдельный номер (то есть первая обозначалась ВМ20-01, вторая — ВМ20-02). Был построен по заданию ОГПУ , согласно которому требовался тепловоз, обеспечивающий «предельное использование современного состояния пути, а также винтовой стяжки » (из постановления Комитета реконструкции железнодорожного транспорта). По мощности и силе тяги должен был быть эквивалентен паровозу серии ФД , а каждая его секция — тепловозу серии Э ЭЛ . Однако из-за спешки в производстве на нём были применены менее мощные серийные тяговые электродвигатели , вследствие чего тепловоз так и не смог удвоить веса поездов на тепловозных линиях.

История появления

Рост грузооборота советских железных дорог в 1930-х гг. вызвал необходимость создания локомотивов большой мощности. Требовалось построить тепловоз мощностью по дизелю не менее 2000 л. с., тогда как в то время в СССР были тепловозы с дизелями мощностью до 1000—1200 л. с. Строившийся в то время двухдизельный тепловоз Э ЭЛ 8 суммарной мощности 1600 л. с. не мог быть принят для серийного производства, поскольку был импортным (строился на немецком заводе Крупп). Поэтому было необходимо создать мощный тепловоз, используя только отечественные возможности. С этой целью было решено использовать дизель 42-БМК-6 мощностью 1200 л. с., применявшийся на тепловозах серии Э ЭЛ .

Для получения нужной мощности решено было использовать две одинаковые силовые установки на самостоятельных экипажах — секциях так, чтобы две такие сцепленные секции сформировали локомотив необходимой мощности. Каждая секция имела осевую формулу 2-4 0 −1, а весь тепловоз 2-4 0 −1 + 1-4 0 −2. Эскизное проектирование и выбор основных параметров тепловоза были выполнены техническим бюро Транспортного отдела ОГПУ под руководством инженера Н. А. Добровольского. Рабочее проектирование локомотива осуществили инженеры и конструкторы ЦЛПБ НКТМ; проектированием механической части руководил А. И. Козякин, холодильников — А. А. Кирнарский, цельнолитого картера дизеля — А. М. Федотов. Проектом предусматривалось за счёт изменения передаточного числа тяговых редукторов и возможности эксплуатировать как обе секции вместе, так и каждую в отдельности, получение пяти вариантов тепловоза, имея по существу однообразные агрегаты и узлы:

- односекционного (осевая формула 2-4 0 −1) с силой тяги 16000 кГ для лёгких грузовых поездов;

- односекционного с силой тяги 10000 кГ для лёгких пассажирских поездов;

- двухсекционного (осевая формула 2-4 0 −1 + 1-4 0 −2) с силой тяги 32000 кГ для тяжёлых грузовых поездов;

- двухсекционного с силой тяги 25000 кГ для грузовых поездов средней массы;

- двухсекционного с силой тяги 20000 кГ для тяжёлых пассажирских поездов и трудных по профилю участков пути.

Конструкция и расположение оборудования

Тепловоз ВМ20 имел электрическую передачу постоянного тока с четырьмя тяговыми электродвигателями на каждой секции. Электрическая схема позволяла регулировать работу обеих дизель-генераторных установок с любого поста управления. Посты управления были сблокированы так, что действовать мог только один из них.

Дизель с тяговым генератором ГПТ-800/450 Mod, возбудитель HN200 ХЭМЗ и холодильник для охлаждения масла и воды дизеля размещались на раме каждой секции. Генератор имел опорный подшипник, поддерживавший один конец вала ротора. Другим концом роторный вал через полужёсткую муфту, аналогичную муфте тепловоза Э ЭЛ 2, опирался на вал дизеля. Вентиляторное колесо холодильника приводилось от вала дизеля через одноступенчатый зубчатый редуктор. Перед холодильником располагалась кабина машиниста.

Со стороны задней стенки секции находились компрессор, пусковые баллоны и пост дизелиста. Смежные торцевые стенки кузова каждой секции снимались, и тогда образовывалось общее дизельное помещение. Секции сцеплялись между собой автосцепкой СА-3. На тепловозе первоначально намечалось установить тяговые электродвигатели мощностью по 175 кВт. Однако организовать изготовление таких электродвигателей в то время не удалось, и поэтому на тепловозе были установлены электродвигатели ДПТ-140 мощностью по 140 кВт, применявшиеся на тепловозах серии Э ЭЛ . В результате получилось несоответствие мощности дизелей и тяговых электродвигателей. Для компенсации этого недостатка были изменены передаточные числа тяговых редукторов, а также повышен ток часового режима тяговых электродвигателей с 350 до 375 А за счёт более сильной принудительной вентиляции. Тяговые электродвигатели при нормальной схеме включались параллельно, при аварийной — параллельно-последовательно.

Технические характеристики

- Осевая формула — 2-4 0 −1 + 1-4 0 −2

- Нагрузка от движущей оси на рельсы — 19,7 т

- Нагрузка от оси тележки — 14,8 и 15,9 т

- Нагрузка от поддерживающей оси — 13,3 т

- Сцепная масса каждой секции — 78,8 т

- Полная масса секции — 122,8 т

- Общая сцепная масса — 157,6 т

- Общая полная масса тепловоза — 245,6 т

- Длина тепловоза по буферам — 27202 мм

- Полная колёсная база — 23100 мм

- Жёсткая колёсная база — 4500 мм

- Диаметр движущих колёс — 1220 мм

- Диаметр поддерживающих и бегунковых колёс — 900 мм

- Конструкционная скорость — 72 км/ч

Литература

- В.А. Раков . Тепловоз серии ВМ // Локомотивы отечественных железных дорог 1845-1955. — 2-е, переработанное и дополненное. — Москва: «Транспорт», 1995. — С. 369—371. — ISBN 5-277-00821-7 .

- П. В. Якобсон . Тепловоз ВМ // История тепловоза в СССР. — Москва: Трансжелдориздат, 1960. — С. 114—119.

- К. А. Шишкин , Н. А. Гуревич, А. Д. Степанов, Е. В. Платонов. Сдвоенный тепловоз серии ВМ // Советские тепловозы. — Москва: Машгиз, 1951. — С. 24, 26 и 27.

- — Журнал « Техника — молодёжи » № 8-1980

Ссылки

- 2021-12-12

- 1