Interested Article - Ремёсла в Древней Руси

- 2021-03-17

- 1

Ремёсла Древней Руси — ремёсла , получившие распространение в восточнославянских княжествах с момента первичного зарождения русской государственности в IX веке до Батыева нашествия .

С развитием феодального строя часть общинных ремесленников переходила в зависимость от феодалов, некоторые покидали сельскую местность и уходили в города и крепости, где создавались ремесленные посады . В них к XII веку насчитывалось свыше 60 ремесленных специальностей. Часть ремёсел основывалась на металлургическом производстве, о высоком уровне развития которого свидетельствует применение ремесленниками сварки , литья , ковки металла, наварки и закалки стали.

Древнерусские ремесленники производили более 150 видов железных и стальных изделий. Эта продукция играла важную роль в развитии товарных связей городов с сельской местностью. Древнерусские ювелиры владели искусством чеканки цветных металлов . В ремесленных мастерских изготовлялись орудия труда ( лемехи , топоры, зубила , клещи и т. д.), оружие (щиты, кольчужная броня, копья, шеломы , мечи и др.), предметы быта (ключи и т. п.), украшения из золота, серебра, бронзы, меди .

В древнерусских городах были развиты такие виды ремёсел как гончарное , кожевенное , древодельное , камнетёсное , художественное и т. д. Своими изделиями Русь завоевала известность в тогдашней Европе . В городах ремесленники работали как на заказ, так и на рынок . Академик Рыбаков разделяет городское и деревенское ремесленное производство. В городах были развиты кузнечно- слесарное и оружейное дело, обработка драгоценных металлов , литейное дело, ковка и чеканка , волочение проволоки, филигрань и зернь , эмаль , гончарное дело, производство стекла и т. д. В деревнях были развиты кузнечное ремесло , ювелирное дело, гончарное дело, обработка дерева, обработка кож и меха, ткачество и т. д. .

Общая характеристика

В Древней Руси в X веке существовало ремесло с довольно высокой технологией производства и значительной дифференциацией по отраслям. Была развита чёрная металлургия на основе сыродутного процесса производства железа из болотных руд . Жившие в сельских местностях металлурги поставляли в города значительное количество качественного железа. Городские кузнецы переделывали часть его в высококачественную углеродистую сталь . Были развиты кожевенное и скорняжное производства, изготовление кожаной обуви. Известно несколько видов сортовой кожи. Был широк ассортимент шерстяных тканей. Также были развиты обработка дерева и кости. Выделялась обработка цветных металлов . Техника ювелирного ремесла находилась на высоком технологическом и художественном уровне .

Первый этап развития древнерусских ремесел длился более двух веков — до 20—30-х годов XII века . Он характеризуется совершенной и высокой техникой ремесленного производства. Количество изделий было ограниченным, сами они были достаточно дорогими. В этот период была распространена работа на заказ, так как рынок свободного сбыта был ещё ограничен. В это время были созданы основные виды ремесленного инвентаря и заложены новые технологические основы древнерусского производства. Археологические раскопки позволяют сделать вывод, что ремесленное производство Древней Руси находилось на одном уровне с ремесленниками Западной Европы и Востока .

На втором этапе развития, который начался в конце первой трети XII века, произошло резкое расширение ассортимента продукции и значительная рационализация производства в виде упрощения технологических операций. В текстильном производстве в конце XII века появляется горизонтальный ткацкий станок . Возрастает производительность, упрощается система переплетений, сокращаются сортовые виды тканей. В металлообработке вместо качественных многослойных стальных лезвий появляются упрощённые и менее качественные лезвия с наварным остриём. В это время проявляется и серийность производства. Создаются стандарты изделий, особенно в металлообрабатывающем, текстильном, деревообрабатывающем, сапожном, ювелирном ремёслах . В этот период наступила широкая специализация ремесла внутри отдельных отраслей производства. Количество специальностей в конце XII века в некоторых древнерусских городах превышало 100. Тогда же произошло резкое развитие мелкотоварного производства, продукция которого была рассчитана на сбыт не только в городе, но и в деревнях .

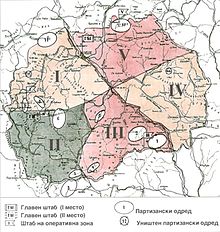

Стабильно высокий уровень развития древнерусского ремесла сильно снизился после монгольского нашествия . Разгром покоренных русских городов Восточной и Южной Руси и угон в рабство русских ремесленников приостановили развитие ремесла и его техники более чем на столетие. В землях и городах севера и запада Руси ( Новгород , Псков , Смоленск , Полоцк , Галич и т. д.), менее пострадавших от опустошения, продолжилось развитие ремесел и культуры, но этот процесс отягощался татарской данью .

Ремёсла

Выплавка и обработка железа и стали

Ко времени создания Древнерусского государства в Восточной Европе основным типом железоделательных горнов стала стационарная наземная шахтная печь с шлакоотводным устройством. В Древней Руси металлургия довольно рано отделилась от металлообработки, то есть от кузнечного дела. Производством железа на Руси всегда занимались металлурги, жившие в деревнях. Добыча руды производилась осенью и весной. Металлургические объекты Древней Руси, раскопанные в ходе археологических работ, представляют собой развалы глинобитных и каменных горнов, вокруг которых размещаются скопления сырья. Таких объектов, являющихся целыми комплексами, известно более 80. При этом почти все они располагались вне населённых пунктов .

Техника металлургического производства состояла в прямом восстановлении железной руды в металлическое железо при помощи сыродутного процесса. Его сущность заключается в том, что железная руда, засыпанная в печь поверх горящего угля, подвергается химическим изменениям: окислы железа (руда) теряют свой кислород и превращаются в железо, которое густой тестовидной массой стекает в нижнюю часть печи. Необходимым условием для восстановления железа является постоянный приток воздуха . Недостатком этого способа был низкий процент выплавки металла из руды. Часть металла оставалась в руде. Процесс восстановления железа именовался «варкой» , она требовала от мастера большого опыта и умения. Варка сильно расширила возможности кузнечной технологии. Помимо железа, в Древней Руси широко применялась углеродистая сталь. Рабочие элементы режущих орудий труда, оружия, инструментов изготовлялись из стали — сплава железа с углеродом. В древнерусских письменных памятниках сталь упоминается под названием «оцел», а всего на Руси использовались три вида стали :

- цементованная (томленая) с однородным строением и равномерно распределённым по всей массе углеродом

- сварочная сталь неоднородного строения

- сырновая, слабо и неравномерно науглероженная

В X — начале XII века в древнерусском кузнечном ремесле доминировала технология трёхслойного пакета, возникшая ещё в конце вендельского периода . В X веке в Новгороде наблюдается доминирование ножей, изготовленных по североевропейскому технологическому варианту. На территории Восточной Европы самые ранние трёхслойные изделия, изготовленные по североевропейскому варианту (трёхслойная сварка, фосфористое железо и высокоуглеродистая сталь, группа IV по типологии Р. С. Минасяна), происходят из слоёв рубежа VIII—IX веков Старой Ладоги . В начале XI века количество ножей, выполненных в североевропейском варианте, резко уменьшается и в последующие столетия они представлены единичными экземплярами. В XIII—XIV веках трёхслойная технология полностью выходит из практики древнерусских кузнецов. В Киеве наибольшая концентрация высокотехнологичных трёхслойных орудий приходится на X—XI века. На сельских поселениях в это время, судя по материалам селищ Ревутово и Бучак (XI—XII века), абсолютно преобладают цельнометаллические изделия. Восточноевропейский вариант трёхслойной технологии, отражающий процесс её освоения местными кузнецами, характеризуется использованием в пакете или обычного железа, или сырцовой стали, или сваркой пакета из однородного материала. С середины XII века основой древнерусского кузнечного ремесла стала технология наварки стального лезвия на железную основу .

Древнерусские кузнецы снабжали землепашцев сошниками , серпами , косами , а воинов — мечами, копьями, стрелами, боевыми топорами. Все, что необходимо было для хозяйства — ножи, иглы, долота , шилья , скобели , рыболовные крючки, замки, ключи и многие другие бытовые вещи изготавливалось в кузнечных мастерских .

Кузнецы-оружейники составляли особую группу ремесленников. Производство оружия получило широкое развитие в Древней Руси благодаря всеобщей потребности в нём. Различные виды оружия получили специальные названия по способу их изготовления, внешнему виду и окраске или по основному месту их производства. Специализация в оружейном деле достигла больших размеров, так как требовала особо тщательных и умелых приёмов обработки .

Обработка дерева

Основным материалом для производства на Руси было дерево. Из него возводились жилища , городские укрепления, мастерские, хозяйственные постройки. Повсеместно из дерева изготовлялись транспортные средства и мостовые , орудия труда и инструменты, посуда, мебель, домашняя утварь, детские игрушки и т. д. Деревообработка была особенно развита в центральных и северных районах Руси, богатых хвойными и лиственными лесами. Древнерусские мастера хорошо знали технические свойства древесины всех местных пород, широко применяя её в зависимости от технических условий изделия и физико-механических свойств породы .

В обработке наиболее распространены были сосна и ель . Сосну предпочитали для столярных изделий, домашней утвари и т. д., а ель, в свою очередь, наиболее широко применялась в строительстве. Древесину лиственных пород в основном применяли для изготовления бытовых вещей, в строительстве её использовали редко. Дуб , берёза , осина практически не использовались в строительстве жилых и хозяйственных построек. Древесина дуба была дефицитной, поэтому её старались использовать при изготовлении изделий повышенной прочности, как, например, санные полозья , бочки , лопаты и т. д. Довольно широко использовались клён и ясень . Из клёна делались резная посуда, ковши , ложки и т. д. Ясень шёл на производство точёной посуды, которую изготовляли на токарных станках .

Древнерусские мастера владели и обработкой редких на Руси пород, как, например, самшит . Эта порода доставлялась с Кавказа, из лесов Талыша . Из самшита делались двусторонние гребни и маленькие пиксиды (важно отметить, что деревянные гребни в Древней Руси делались практически исключительно из самшита) .

О технике и организации заготовки древесины в Древней Руси известно мало. Рубка леса была феодальной повинностью крестьян, рубили его зимой. Археологические памятники, связанные с обработкой древесины, представлены в основном инструментами и непосредственно продукцией мастеров. В то же время мастерских было найдено мало, значительная часть их была обнаружена во время раскопок в Новгороде Великом. В частности, там были мастерские токарей по дереву, бондарей , гребенников, ложкарей , резчиков посуды и т. д. Среди обнаруженного инструментария преобладают топоры , тёсла , пилы, долота, свёрла и т. д., причём данные образцы в своем развитии достигли высокого уровня и не уступали лучшим западноевропейским образцам того времени .

Обработка цветных металлов

Продукция ремесленников по обработке цветных металлов в Древней Руси имела широкий спрос. Они изготовляли женские украшения и принадлежности костюма, предметы культа и церковной утвари, декоративную и столовую посуду, конскую сбрую , украшения для оружия и т. д. Основной отраслью цветной металлообрабатывающей промышленности было литейное дело, достигшее в Древней Руси высокого художественного и технологического развития. Также широко применялись многочисленные механические операции — ковка, чеканка, прокатка , гравировка , тиснение , штамповка , волочение, скань , чернение , эмаль, наведение золотом и инкрустация металлами. Ковка, чеканка и штамповка были основными механическими операциями при изготовлении любой нелитой вещи .

Древняя Русь собственных цветных металлов и их руд не имела. Их привозили из стран Западной Европы и Востока. Золото в основном поступало в виде монет. Его получали в результате торговли или войн с Византией и половцами . Серебро шло на Русь в виде монет и в слитках. Оно поступало из Богемии , из-за Урала, с Кавказа и из Византии . Медь , олово и свинец завозились в виде слитков и полуфабрикатов в форме прутов, полос и проволоки . При этом документальные свидетельства о характере и путях импорта появились только в XIV веке .

Золото и серебро использовались для чеканки монет , изготовления печатей , чаш, кубков и т. д. Основными покупателями изделий из них были князья и зажиточные люди, а также священнослужители. Кроме чаш и других церковных сосудов духовенство приобретало золотые и серебряные кресты, оклады для икон и Евангелий, используемых во время церковной службы. Некоторые соборные церкви имели золочёные купола. Порой золотыми и серебряными пластинами покрывали определённые части внутренних стен и перегородок церквей .

Ювелиры в Древней Руси назывались «златарями» или «серебряниками». Ювелирное производство было распространено, в основном, в крупных городах. Часть изделий шла на широкий сбыт, другая часть делалась по заказу. Князья покровительствовали ювелирам . Среди городов, где было развито ювелирное дело, выделялись Рязань , Киев , Полоцк и Новгород .

Основной технологией производства было литьё . Однако кроме него при обработке цветных металлов также применяли следующие операции: чеканку, тиснение, штамповку и т. д. Эти операции требовали развитого инструментария, который включал в себя наковальни простые и фигурные, наковальни для чеканки, молотки простые и фигурные, костяные молотки для выколотки, чеканы , клещи, кусачки , пинцеты , зубила, сверла, зажимы , бородки, ножницы по металлу и т. д.

Прядение и ткачество

Прядение и ткачество занимали одно из важнейших мест в ремесленном производстве Древней Руси, поскольку были непосредственно связаны с изготовлением одежды и других предметов быта. Его распространению способствовали рост населения и развитие торговли . Ручное ткачество было распространённым домашним ремеслом . Ассортимент древнерусских тканей был очень широк. Помимо тканей местного производства применялись и импортные — шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные , привозимые из стран Востока, Византии и Западной Европы. Ткани в виде всевозможных фрагментов широко представлены среди древнерусских археологических находок. Часть из них обнаружена в курганах , остальные — при раскопках древнерусских городов .

В Древней Руси ткани изготовлялись из шерсти , льна и конопли . Они различались по материалу, качеству, видам переплетений, фактуре и окраске. Простая льняная ткань, идущая на мужские и женские рубашки, убрусы , полотенца, называлась полотном и . Грубая ткань из растительного волокна, применявшаяся при изготовлении верхней одежды, именовалась вотола . Существовали и другие названия льняных тканей — частина, тончина и т. д. Из шерстяных тканей наиболее распространены были понява и власяница , к грубым тканям относились и сермяга . Для верхней одежды изготовляли сукно . Технологическое изучение тканей периода Древней Руси показало, что ткачи применяли несколько систем ткацких переплетений , объединяемые в три группы с разными вариантами: полотняное, саржевое и сложное. Также изготовлялись три сорта тканей: тонкошёрстные, полугрубошёрстные и грубошёрстные. К тонкошёрстным тканям относятся разные виды сукон. В основном шерстяные ткани делались красного цвета, затем шли чёрный, зелёный, жёлтый, синий и белый .

Обработка кожи

Производство по выделке кож и пошиву кожаных изделий имело большой удельный вес в народном хозяйстве Древней Руси. Среди населения спрос на кожаные изделия был велик. Из кожи изготовлялась обувь, в больших количествах её потребляли шорники и седельники, из неё делали конскую сбрую, колчаны , щиты, основы пластинчатой брони и другие предметы хозяйственного и бытового назначения. Археологические материалы позволили полностью реконструировать технику и технологию кожевенного и сапожного производства .

В IX—XIII веках основным сырьём для кожевников служили воловьи , козлиные и конские шкуры. Первый технологический этап работ заключался в очистке шкуры от шерсти, что делалось путём обработки в специальном чане при помощи извести . Такой чан, представляющий собой ящик из деревянных плах, был найден в Новгороде в кожевенной мастерской XII века. Следующей стадией было дубление кожи, для чего использовались специальные растворы и механическое размягчение — кожа мялась руками. После этого выделанную кожу кроили и сшивали. Затем она использовалась для изготовления самых различных изделий .

Среди кожевенных работ существовали отдельные профессии: седельники и тульники (изготовители колчанов), скорняки и сапожники, изготовители пергамента и сафьяна .

Обработка кости

Ассортимент изделий из кости в IX—XIII веках был достаточно широк. Из кости резали гребни , рукояти ножей, пуговицы, ручки зеркал , шахматы и шашки , обкладки луков и седел , иконки. Из специализированных инструментов в косторезном ремесле применялись ножи, резцы , сверла, пилы и токарный станок. О высоком уровне косторезных работ свидетельствуют гребни из рога, пропилы между зубьями которых иногда не превышали десятых долей миллиметра. Большинство бытовых изделий из кости и рога покрывалось орнаментом при помощи резцов. Токарный станок использовался при изготовлении объемных изделий — например, на нём выточены костяные игральные шашки из Чёрной могилы в Чернигове .

Массовым материалом косторезного производства были кости крупных домашних животных, а также рога лосей и оленей. Иногда использовали рога быков, туров и моржовую кость. Инструментарий костореза состоял из набора ножей, пил, плоских и гравировальных резцов, сверл- дрелей , обычных перовидных сверл, напильников , рашпилей и т. д.

Среди костяных изделий значительную массу составляли художественные поделки: навершия посохов , накладные пластинки на шкатулки и кожаные сумки, различные привески. Навершия изготовляли в виде головок птиц и зверей и в виде разнообразных геометрических фигур. На плоских накладных пластинках изображали фантастических зверей, солнечные знаки , геометрический, растительный, циркульный орнаменты , всевозможные плетёнки и другие мотивы .

Гончарное дело

Повсеместное распространение глин, пригодных для изготовления керамической посуды, обеспечило широкое развитие гончарного дела в Древней Руси. Оно было распространено повсеместно, однако в городах было более развито, нежели в деревнях . Посуда производилась различной вместимости и формы, что определило обилие названий для обозначения её различных видов . Помимо посуды гончары производили детские игрушки, кирпичи , облицовочные плитки и т. д. Изготовлялись также светильники, рукомойники, корчаги и другие изделия . На днищах многих сосудов древнерусские ремесленники оставляли специальные клейма в виде треугольников, крестов, квадратов, кругов и других геометрических фигур. На некоторых гончарных изделиях встречались изображения ключей и цветков .

Среди археологических находок доминируют изготовленные на ручном гончарном круге . Это объясняется тем, что на рубеже IX—X веков произошёл переход от лепной керамики к гончарной, то есть круговой. Гончарные круги делались из дерева, поэтому остатков гончарных кругов и их деталей не сохранилось. Академик Рыбаков выделял две системы гончарных горнов, которые применялись древнерусскими ремесленниками — двухъярусные с прямым пламенем и горизонтальные с обратным пламенем. По мнению Рыбакова, вторая система была более совершенна . Горны нагревались до температуры примерно 1200 °C .

До перехода к круговой керамике гончарным делом занимались преимущественно женщины. Однако с появлением гончарного круга гончарство перешло к мужчинам-ремесленникам . Ранний гончарный круг крепился на грубой деревянной скамье, располагавшей специальным отверстием, имевшим ось, которая держала большой деревянный круг. Во время работы левой рукой гончар вращал круг, а правой начинал формировать глину. Позднее появились круги, вращавшиеся при помощи ног .

Стеклоделие

Стеклоделие в Древней Руси зародилось в XI веке и к XII—XIII векам достигло значительного развития. В начале XI века распространение получили стеклянные бусы отечественного производства, которые в следующем веке были вытеснены импортными изделиями. Серединой XI столетия датируется появление столовой стеклянной посуды и разнообразных сосудов. К XII веку столовая стеклянная посуда получила широкое распространение, ею пользовались и рядовые горожане. В первой половине XII века массовое распространение получили стеклянные браслеты , популярные у женщин. Их носила практически каждая горожанка .

В IX — начале XI века для Древней Руси археологически известно несколько категорий стеклянных изделий. Наиболее распространены были стеклянные бусы и бисер , реже встречаются стеклянные сосуды и игральные шашки, ещё реже — стеклянные браслеты. В этот период все стеклянные изделия на Руси являлись импортом — по торговым путям они попадали в Восточную Европу из Византии и Арабского мира. Самые первые русские стеклодельные мастерские появились в Киеве в первой половине XI века в Киево-Печерской лавре. Возможно, причиной этого послужила необходимость изготовлять мозаики для оформления Софии Киевской .

Стеклянные изделия в Древней Руси делались из стекла разного состава, что определялось назначением изделия. Стеклянная посуда, оконное стекло, бусы, перстни изготовлялись из калиево-свинцово-кремнеземного стекла, которое слабо окрашивалось или было цветным. Для производства игрушек, писанок и т. д. применяли свинцово-кремнеземное стекло с окраской в разные цвета .

См. также

Примечания

- ↑ .

- ↑ .

- ↑ , с. 243.

- ↑ , с. 244.

- ↑ , с. 245.

- , с. 247.

- Завьялов В. И. , Терехова Н. Н. от 13 февраля 2023 на Wayback Machine // Российская археология . № 4, 2021. С. 93—101.

- Завьялов В. И. , Терехова Н. Н. от 31 января 2023 на Wayback Machine // Краткие сообщения Института археологии . № 262, 2021. С. 369—383.

- Завьялов В. И. , Терехова Н. Н. от 2 января 2022 на Wayback Machine // Сибирские исторические исследования, 2020. № 2. С. 91—110.

- Завьялов В. И., Терехова Н. Н. // Исторический формат. — 2015. — Вып. 4 (4) . — С. 21–32 . 13 февраля 2023 года.

- . Дата обращения: 23 апреля 2013. Архивировано из 30 апреля 2013 года.

- ↑ , с. 73.

- , с. 254.

- ↑ , с. 255.

- ↑ , с. 261.

- ↑ , с. 129.

- , с. 75.

- ↑ , с. 265.

- ↑ , с. 132.

- , с. 82.

- , с. 269.

- История культуры Древней Руси. М.-Л. 1951. Т. 1. С. 150—152.

- Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М. 1948. С. 400—401.

- История культуры Древней Руси. М.-Л. 1951. Т. 1. С. 155—158.

- ↑ , с. 271.

- ↑ , с. 85.

- , с. 272.

- ↑ . Дата обращения: 30 августа 2014. 3 сентября 2014 года.

- ↑ , с. 273.

- . Дата обращения: 30 августа 2014. (недоступная ссылка)

- Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. М. 1972. С. 176—187

Литература

- Вернадский Г. В. Золотой век Киевской Руси. — М. : Алгоритм , 2012. — 400 с. — ISBN 878-5-699-55146-0.

- . — М. : Наука , 1985. — 429 с.

- Жилина Н. В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики . — 2018. — № 4 (74).

- / Греков Б. Д. , Артамонов М. И. . — М. : Издательство Академии наук СССР , 1951. — 483 с.

- Колчин Б. А. . — М., 1953. — 260 с.

- Куза А. В. . — М. : Наука , 1989. — 168 с. — ISBN 5-02009473-0 .

- Рыбаков Б. А. . — М. : Издательство Академии наук СССР , 1948.

- Рыбаков Б. А. Декоративно-прикладное искусство Руси X-XIII веков. — Аврора , 1971. — 118 с.

- Сингх В. К. Железный инструментарий средневекового Новгорода: дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.06. — М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. — Т. , .

- Тихомиров М. Н. . — М. : Государственное издательство политической литературы , 1956. — 477 с.

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С. , Завьялов В. И. , Толмачева М. М. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М., 1997.

- Фёдоров Г. Б. . — М. : Государственное издательство культурно-просветительной литературы , 1953. — 403 с.

- Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. — Л. , 1974.

Ссылки

- . Дата обращения: 30 марта 2013. 4 апреля 2013 года.

- . Дата обращения: 17 апреля 2014. Архивировано из 31 августа 2014 года.

- . Дата обращения: 17 апреля 2014.

- . Дата обращения: 17 апреля 2014.

- . Дата обращения: 17 апреля 2014.

- . Дата обращения: 17 апреля 2014.

- . Дата обращения: 2 октября 2019.

- 2021-03-17

- 1