Interested Article - Эмпиема плевры

- 2021-05-30

- 1

Эмпиема плевры ( пиоторакс , гнойный плеврит ) — скопление гноя в плевральной полости (разновидность плеврального выпота ). Как правило, эмпиема плевры развивается в связи с инфекционным поражением лёгких ( пневмонией ) и часто ассоциирована с парапневмоническим выпотом . Различают три стадии эмпиемы: экссудативная, фибринозно-гнойная и организующая. При экссудативной фазе происходит накопление гноя. Фибринозно-гнойная стадия проявляется осумкованием плевральной жидкости с формированием гнойных карманов. В конечную, организующую стадию, происходит рубцевание плевральной полости, которое может привести к замуровыванию лёгкого .

Клиническая картина

Симптомы эмпиемы плевры варьируют в зависимости от тяжести заболевания. В числе типичных симптомов кашель , лихорадка , боли в грудной клетке, потливость и одышка .

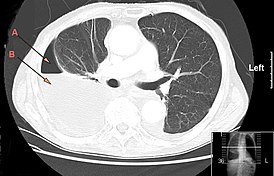

Для хронической эмпиемы характерно формирование симптома барабанных палочек . Отмечается укорочение перкуторного звука и ослабление везикулярного дыхания с поражённой стороны. Для диагностики используется подсчёт лейкограммы , рентгенография и компьютерная томография грудной клетки, ультразвуковое исследование .

Диагностика

Диагноз подтверждается , обнаруживающим явно гнойное содержимое или мутную жидкость в плевральной полости. Обычно плевральная жидкость содержит лейкоциты , имеет низкий pH (<7,20), низкое содержание глюкозы (<60 мг/дл), повышенное содержание ЛДГ и белка, могут присутствовать микроорганизмы .

Лечение

Лечение эмпиемы плевры требует дренирования инфицированной жидкости и газа. Устанавливается плевральный дренаж, часто под ультразвуковым контролем. Назначается внутривенная антибактериальная терапия.

Плевральные дренажи при эмпиеме имеют тенденцию к закупорке сгустками гноя, в связи с чем обычно применяются дренажи большого диаметра. Недостаточное дренирование, особенно в случае осумкованной эмпиемы, может привести к повторному накоплению гноя и инфицированного материала, ухудшению клинической картины, органной недостаточности и даже летальному исходу. Таким образом, при эмпиеме плевры необходим тщательный контроль функционирования плеврального дренажа . Для улучшения дренирования, в плевральную полость могут вводиться фибринолитики и ферменты , способствующие фрагментации фибрина и снижению вязкости гноя. Вместе с тем, следует учитывать риск осложнений от такой терапии — в редких случаях возможно развитие жизнеугрожающего плеврального кровотечения и аллергических реакций .

При низкой эффективности данных мер, может быть показана хирургическая санация плевральной полости. Обычно такое вмешательство осуществляется и использованием видеоторакоскопической техники, однако, при хроническом течении заболевания для полного удаления гнойных и фибринозно-гнойных наслоений может потребоваться ограниченная торакотомия . Иногда может потребоваться полная торакотомия с декортикацией и плеврэктомией. В редких случаях также приходится резецировать участки лёгкого.

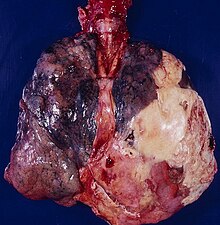

Ранее для лечения применялось хирургическое удаления большинства рёбер с поражённой стороны грудной клетки, что приводило к стойкому коллабированию лёгкого и облитерации инфицированной плевральной полости. Это сопровождалось удалением большой части грудной клетки и выглядело внешне, будто плечо отделяется от туловища (см. рисунок). Сегодня такая операция применяется крайне редко, однако была распространена в период Первой мировой войны .

Примечания

- ↑ Pothula V., Krellenstein D.J. (англ.) // (англ.) (: journal. — 1994. — March (vol. 105 , no. 3). — P. 832—836 . — . (недоступная ссылка)

- Chai F.Y., Kuan Y.C. Massive hemothorax following administration of intrapleural streptokinase (англ.) // (англ.) (: journal. — 2011. — Vol. 6 , no. 3 . — P. 149—151 .

- 11 июля 2011 года.

- 2021-05-30

- 1