Флаг Добрянского городского округа

- 1 year ago

- 0

- 0

Леса Валуйского городского округа — элемент географического ландшафта, один из основных естественных типов растительности лесостепной зоны на территории Валуйского городского округа . Спутниковые снимки показывают, что с 2011 по 2012 год площадь лесов не превышала 20 119 гектаров , из них под управлением лесничества по данным на 2017 год находятся 19 386 гектаров . В XVI веке местные урочища были частью крупного цельного лесного массива общей площадью примерно в 2368 км², который занимал территорию вдоль реки Оскол от Валуек до Нового Оскола . Вследствие неконтролируемых вырубок, развития экстенсивного сельского хозяйства и проблем с правовым регулированием к концу XIX века леса значительно сократились. В 1936 году лесистость территории стала увеличиваться, и посадки леса начали превосходить площадь вырубок . Лесные насаждения представлены главным образом дубравами. В них встречаются редкие листостебельные мхи и занесенный в Красную книгу России волчник алтайский (волчеягодник Софии) . Есть свидетельства, что в лесах обитают лоси, поставленные на охрану, косули, волки, лисицы, а также внесённые в Красную книгу насекомые . Некоторые лесные урочища получили статус заказников и природных парков .

Анализ спутниковых снимков, сделанных в рамках программы Landsat с 2011 по 2012 год, позволяет заключить, что лесистость Валуйского района, в границах которого сегодня располагается Валуйский городской округ, составляла 11,8 % . По другим данным, вероятно, завышенным, в 2013 году лесистость могла достигать 15,7 % . Такое соотношение лесов к площади территории характерно для лесостепной зоны , частью которой и являются местные леса .

Общая площадь, занятая лесами, включая лесные полосы, по некоторым оценкам может приближаться к 26 889 гектарам . В то же время по данным, полученным при анализе спутниковых снимков, совокупная площадь лиственных и хвойных лесов не превышает 20 119 гектаров . Значительная часть этих лесонасаждений — от 19 386 гектаров до 20 414 гектаров (в зависимости от принятых во внимание расчетов) — относится к Валуйскому лесничеству . Лесные массивы являются одними из наиболее крупных в Белгородской области .

C 1986 по 2012 год в округе наблюдалась положительная динамика площади хвойных лесов: они увеличились на 105,9 гектаров или на 6 % . В тот же период заметно снизились масштабы сплошных рубок лиственного леса. Площадь таких вырубок уменьшилась на 69,4 %, а это — в свою очередь — должно было привести к повышению среднего возраста лиственных лесов .

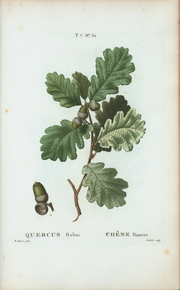

В дендрофлоре преобладает дуб черешчатый ( лат. Quercus robur ), чьи высокоствольные насаждения занимают площадь 8114 гектаров (или 41,9 % общего числа лесов), а низкоствольные — 8111 гектаров (41,8 %) . Вторым по распространенности деревом остается сосна, которая растет, в частности, в урочище «Подмонастырская сосна». Занятая сосной площадь доходит до 1625 гектаров . Выделяются также относительно крупные насаждения ясеня (541 гектар), осины (461 гектар), вяза и других ильмовых (220 гектаров). Ольха черная ( Alnus glutinosa ) растет на площади в 104 гектара. К наименее значительным по размерам следовало бы отнести насаждения тополя, клёна, робинии ложноакациевой ( Robinia pseudoacacia ), березы и древовидной ивы . Встречается также липа сердцевидная ( Tilia cordata ) . В подлеске растут кустарники бересклет бородавчатый ( Euonymus verrucosus ) и лещина обыкновенная ( Corylus avellana ) . В травостое — сныть обыкновенная ( Aegopodium podagraria ), копытень европейский ( Asarum europaeum ), купена многоцветковая ( Polygonatum multiflorum ), крапива двудомная ( Urtica dioica ), гравилат городской ( Geum urbanum ), чистец лесной ( Stachys sylvatica ) и ландыш майский ( Convallaria majalis ) .

Виды растений, включённые в Красную книгу Белгородской области , представлены листостебельными мхами — ( ), который встречается в урочище «Жиров Лог» и растет на стволах деревьев в хорошо сохранившихся участках старовозрастных лесов, а также ( ), обнаруженным в урочище «Городище» у села Конополяновка и предпочитающим сырые почвы дубрав . В светлых лесах и на опушках попадается любка двулистная ( Platanthera bifolia ), также внесенная в Красную книгу Белгородской области . В нагорной дубраве в Мандрово растет дремлик морозниковый, иначе называемый лесной чемерицей ( Epipactis helleborine ) . Отдельного внимания заслуживает реликт волчник алтайский ( Daphne altaica ), находящийся под угрозой исчезновения, включенный в Красную книгу России и известный в Белгородской области под названием волчеягодник Софии . Он растет на меловых обнажениях Урочища «Борки» , в дубраве «Лисья гора» около деревни Яблоново .

Глинистая почва нагорной дубравы урочища «Жиров Лог» является единственным в области местообитанием лишайника ( ) .

По данным зимнего маршрутного учёта 2015 года лесные массивы Валуйского городского округа, наряду со Старооскольским и Шебекинским , являются одним из немногих мест обитания европейского лося ( Alces alces ) в Белгородской области: в тот момент его численность оценивалась в 19 особей . При этом численность лося сокращается, поэтому с 1994 года охота на него запрещена. С целью сохранить популяцию этого парнокопытного на территории городского округа, а также Волоконовского и Красногвардейского районов, был создан видовой заказник «Мандровский» .

В округе обитает и европейская косуля ( Capreolus capreolus ), чья численность в 2015 году приближалась к 345 особям . Несмотря на наличие обширных дубрав , при учёте 2015 года не было обнаружено ни одного кабана . Судя по всему, кабаны появляются здесь лишь эпизодически, пересекая границу с Украиной , как это было в 2017 году, когда в южной части округа, вблизи хутора Нижние Мельницы, были найдены шесть трупов кабанов, погибших из-за африканской чумы свиней . На территории есть и другие млекопитающие, которые могут селиться в лесах или посещать их, — такие как лисица (168 особей), куница (152 особи), горностай (51 особь), хорь (9 особей) . Тем не менее, перечисленные виды нельзя назвать преимущественно лесными, поскольку их кормовая база нередко находится в степной зоне.

Лесные массивы округа — единственные в области, где с 2009 по 2016 год наличие серого волка ( Canis lupus lupus ) подтверждалось непрерывно . Однако его численность минимальна: так, в 2015 году в рамках зимнего маршрутного учёта был зарегистрирован всего один волк . При такой низкой численности волк не может оказывать существенного влияния на популяции парнокопытных, и его экологическую нишу занимают бродячие собаки и лисицы . С 2013 года на всей территории области охота на волка запрещена, однако её вновь разрешат при росте численности .

В период до 2003 года в нагорных дубравах имели место единичные находки краснокнижного жука отшельника обыкновенного ( Osmoderma eremita ) . До 2001 года встречалась бронзовка гладкая ( Protaetia speciosissima ) . Основная угроза для этих жуков — сокращение площади коренных лесов , уничтожение старовозрастных деревьев . Удаление сухостоя становится причиной исчезновения блестящего муравья-древоточца ( Camponotus fallax ). Его последняя находка датируется 1999 годом. Он поставлен на охрану в дубраве «Лисья гора» .

На территории Валуйского городского округа существуют 10 природных заказников и два природных комплексных ландшафтных заказника, а также два природных парка. При этом не все заказники расположены в лесной зоне. Например, охраняемые территории «Борки» и «Сниженные Альпы» представляют собой выступы мела и не включены в этот список. В то же время «Казинский заказник», который был создан для сохранения популяции степного млекопитающего, сурка-байбака, включает в себя множество небольших лесных урочищ. Всего же в Валуйском городском округе насчитывается больше 80 лесных урочищ разного размера, расположенных преимущественно по правому берегу реки Оскол .

| Название | Площадь, га | Карта | Профиль и объекты охраны | Прим. |

|---|---|---|---|---|

| «Казинский заказник» | 15 500 | Местообитание сурка-байбака. | ||

| «Мандровский заказник» | 56 600 | Местообитание лося. Создание популяции европейского оленя. |

| Название | Площадь, га | Карта | Профиль и объекты охраны | Прим. |

|---|---|---|---|---|

| Урочище «Городище» | 121 | Место произрастания волчеягодника Софии . | ||

| Урочище «Жиров лог» | 68 | Место произрастания волчеягодника Софии . | ||

| Участок вблизи села Яблоново «Лисья гора» | 3 | Место произрастания волчеягодника Софии . Местообитание Бронзовки гладкой, гадюки Никольского ( Vipera nikolskii ) | ||

| Урочище «Лука» | 199 | Место произрастания Ландыша майского ( Convallaria majalis ). | ||

| Урочища «Макатово I», «Макатово II», «Пристенские сосны», «Пушкарское», «Яблоновое», «Симоново — Яблочное» | 1143,6 | Насаждения в долине реки Валуй. | ||

| Урочище «Октябрьское» | 152 | Место произрастания волчеягодника Софии . | ||

| Поселок Уразово (урочища «Доркино», «Лог», «Уразовские острова») | 43,91 | Рекреационная зона с зелеными насаждениями. | ||

| Урочище «Ямская лука» | 237 | Место произрастания ландыша майского. |

| Название | Площадь, га | Карта | Профиль и объекты охраны | Прим. |

|---|---|---|---|---|

| Урочище «Изрог» | 29 | Рекреационная зона. | ||

| Урочище «Подмонастырская сосна» | 18 | Рекреационная зона. |

В XVI веке по высокому правому берегу реки Оскол — от современных Валуек до Нового Оскола — простирался большой лесной массив. Современными исследователями его площадь оценивается примерно в 2368 квадратных километров .

Во время освоения Слобожанщины Московским царством в XVII веке лес был главным строительным материалом для валуйской крепости и других оборонительных сооружений. Трудоемкие лесозаготовки требовали участия всех жителей острога: так, после разорения города в 1633 году Яковом Остряниным валуйчане восстанавливали его своими силами, указывая в письме государю, что «лес на острожное дела возили на себе», так что «многия люди с Волуйки розбрелися розно в твои государевы украинные городы кормитца своею силою и роботою» . Когда в 1645 году Алексей Михайлович отдал приказ местному воеводе Колтовскому распределить объём заготовок между жителями, выяснилось, что каждый валуйчанин в зависимости от сословной принадлежности должен был предоставить от 6 до 30 бревен, а в сумме на строительство полевых укреплений — сторожевых башен и надолб — требовалось 10 060 бревен . Постепенно люди осваивали дубравы, селясь на лесных полянах . При этом межеванию подлежали только территории дикого поля, тогда как лесные угодья оставались коллективной собственностью .

В середине XVIII века помещики жаловались на вырубку валуйского и полтавского лесов жителями других городов. Они обращали внимание на то, что упомянутые леса издавна были «отданы на довольствие всех валуйских и полтавских жителей», и размежевание участков не производилось, то есть лес не имел ясного правового статуса, не являясь ни государственной, ни частной собственностью . Уже в то время дворяне беспокоились о том, что лес мог исчезнуть при неконтролируемой вырубке посторонними людьми из соседних уездов, и предлагали запретить эту практику: «Если оные до основания опустошатся, то, как уже от тех городов в близости других лесов нет, всем тем валуйским и полтавским жителям и купить будет негде. И в таком случае соизволено бы было в порубке тех лесов для вывоза в уезды других городов учинить запрещение» .

Поскольку до 1799 года леса являлись общественным достоянием, их более или менее бессистемно вырубали: по воспоминаниям крестьян, в ту эпоху дубовые кряжи продавали белгородским и другим промышленникам «за самую ничтожную цену целыми десятинами» . После того как стало известно, что леса перейдут под государственный контроль, процесс обезлесения ускорился, поскольку крестьяне спешили заготовить для себя древесину . Государство не считало нужным закрепить право на частную собственность за всеми гражданами, из-за чего «ни крестьяне государственные, ни частные лица» не могли быть убеждены «в неотъемлемости прав своих на владение» . Бывали случаи, когда «дача, сбереженная крестьянами, по решениям судебных мест присуждалась помещикам, и истреблялась ими совершенно» .

В описании местных лесов, составленном в 1856 году, сообщалось, что «роскошная флора» Валуйского уезда была «несравненно богаче флоры других уездов, лежащих севернее, ближе к Воронежу » . Деревья начинали цвести со второй половины апреля, и даже поздние весенние морозы, которые приходились на май, не оказывали на деревья существенного влияния . В уезде встречались лесонасаждения, достигшие 70-90 лет (в районе Белого Колодезя , Уразово и Казинки ), однако они были скорее исключением, и средний возраст уездных лесов был значительно меньше — около 15 лет . Характерной чертой валуйских лесов середины XIX века было отсутствие берёзы и сосны . В местной флоре господствовали Дуб черешчатый ( Quercus robur ) и Лещина обыкновенная ( Corylus avellana ). Встречались Ольха белая ( Alnus incana ), Осина обыкновенная ( Populus tremula ), Липа сердцевидная ( Tilia cordata ), Ясень высокий ( Fraxinus excelsior ), груши ( Pyrus ), рябины ( Sorbus ), яблони ( Malus ), а также клён трех видов — остролистный ( Acer platanoides ), полевой ( Acer campestre ) и татарский ( Acer tataricum ) . Что касается кустарников , в уезде росли Вишня степная ( Prunus fruticosa ), Тёрн ( Prunus spinosa ), различные виды боярышника , бузины , калины , крушины , бересклета , шиповника и дрока .

В качестве строевого материала местные жители использовали иву белую ( лат. Salix alba ) и козью ( лат. Salix caprea ), осину, дуб и белую ольху. Из осины также делали колья и оглобли . Вяз применяли в экипажном мастерстве, изготавливая из него ободья для колес. Хворост орешника использовали для плетней (плетеной изгороди), тогда как толстые стволы боярышника — при устройстве шестерни в водяных мельницах, а бересклет — для деревянных гвоздей и клиньев . Как следует из описания 1856 года, при управлении природными ресурсами крестьяне редко учитывали долгосрочные последствия массовых вырубок и взаимодействовали с лесами достаточно «нерасчетливо». Часто дубам не удавалось достичь размеров бревна, пригодного для строительства, поэтому дубовые кряжи приходилось везти из Курской губернии . Липу повсеместно вырубали для лыка , необходимого при изготовлении лаптей:

|

|

…Здесь нельзя не обратить особенного внимания на чрезвычайно нерасчетливое обращение с липой. Из 15 деревец 8-ми и 10-летнего возраста выходит одна только пара лаптей, стóящая на месте не более 4 копеек серебром. Кроме того, самые лапти, вообще весьма неискусно здесь приготовляемые, чрезвычайно непрочны; — самые лучшие и дорогие не носятся более двух недель

.

|

Что касается плодовых деревьев, в середине XIX века в торговом отношении пользовались популярностью только грушевые деревья: крестьяне поставляли груши в Ростов и Таганрог . По данным на 1847 год в Валуйском уезде было несколько частных помещичьих садов (генерал-майорши Тарасовой, Ф. Б. Лопатинского и графа М. Д. Девиера), где росли яблони разных сортов. Так, в саду графа Девиера встречались апорты , антоновки , анисовки , белые и красные зимние, белые наливные и курские . Однако, как у садовых, так и у лесных яблок не было рынков сбыта, поэтому крестьяне и помещики собирали их преимущественно для внутреннего потребления .

В общем, целостность единых лесных массивов была окончательно нарушена в конце XVIII — первой половине XIX веков . Экстенсивные методы ведения сельского хозяйства привели к тому, что леса поглощались пашнями . Очередной пик лесосведения пришелся на 1850—1880 годы . Снижение лесистости было приостановлено к 1936 году, когда выделили специальную водоохранную зону, и посадки леса стали превосходить площадь вырубок . По некоторым данным, в 2013 году площадь лесов Валуйского городского округа была все же меньше, чем в XIX веке, хотя и больше, чем в 1953 году .