Фомин, Евстигней Ипатьевич

- 1 year ago

- 0

- 0

Его́р Ипа́тьевич Алипа́нов ( 1800 , Людиновский завод , Жиздринский уезд , Калужская губерния — 6 февраля 1860 , Червинский завод, Новгородская губерния ) — русский поэт. Пробовал себя в жанрах басни , сказки и детской литературы .

Алипанов работал на заводах, был управляющим дачами, приказчиком, а не пахарем, однако был представлен публике и воспринимался современниками как крестьянский поэт . Большинство современных ему критиков признавали скромность его дарования. Внимание публики привлекло не качество стихов, а сам факт того, что подобные стихи стал писать простой крестьянин-самоучка. После периода известности в 1830—1840-е годы был надолго забыт. В советское время об Алипанове вспомнили и вновь переиздали некоторые его сочинения, видя в нём пример трагической судьбы литератора из народа , «первого поэта из рабочих России» и первого русского поэта, описавшего в стихах заводской труд . Советская критика обратила внимание и на сатирические и обличительные ноты в его творчестве .

Егор Алипанов родился в посёлке Людиновский завод Жиздринского уезда Калужской губернии (ныне город Людиново Калужской области ) в семье крепостного крестьянина . Точная дата его рождения неизвестна; в большинстве источников называется 1800 год , однако в предисловии к первой его публикации в «Отечественных записках» в 1830 году указывалось, что автору на тот момент было 28 лет, и год рождения 1801. Его отец был крепостным крестьянином Петра Демидова , а затем — Ивана Мальцова . Егор, как и отец, с детских лет работал на заводе плотником и столяром .

Выучился «читать без правил грамматики и писать кое как» у отставного сержанта . С детства увлекался чтением; за неимением светских книг читал только церковные . В предисловии к первой книге стихов Алипанова о нём написано следующее: «Читая духовные книги, он с юности полюбил уединённую жизнь и желал идти в монастырь , но господин его, представя ему все трудности избранного звания, советовал ему повременить и осмотреться. Алипанов, руководствуясь благоразумием, принял с покорностию сей совет, — и убедился, что во всяком звании при усердии и добрых нравах можно быть полезным себе и другим, стал неутомимо трудиться по своей должности» .

До 1824 года постоянно находился при заводе в качестве плотника либо столяра. В 1824 году Егора благодаря грамотности назначили старшим по доставке изделий завода в Санкт-Петербург , куда он отправился на барках . В Петербурге Алипанову представился случай ближе ознакомиться с сочинениями разных авторов, многие из которых он заучивал наизусть .

Там же он познакомился с поэтом Фёдором Слепушкиным , прославившимся как первый в России поэт из числа крестьян. Писать стихи начал не позднее 1828 года, после знакомства с книгой стихов Фёдора Слепушкина «Досуги сельского жителя» . Сочиняя стихи, руководствовался «Словарём древней и новой поэзии» Николая Остолопова . Завёл знакомства в Петербурге с некоторыми из литераторов . В предисловии к первой книге стихов Алипанова об авторе сообщалось следующее: «Алипанов каждый год ездит каждый год в Петербург на барке, находясь при продаже заводского чугуна. Лето он проживает в Петербурге, а зиму в Зубцове , находясь у приёма товара» .

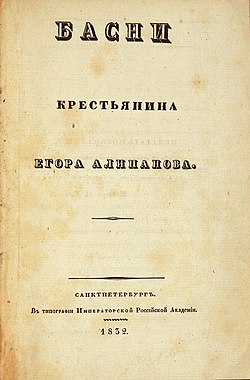

В 1830 году Егор Алипанов был представлен читателю на страницах журнала « Отечественные записки » писателем Борисом Фёдоровым , стремившимся воспитывать верноподданнические чувства у авторов из социальных низов . Первые несколько публикаций Алипанова появились в «Отечественных записках» и «Новой детской литературе», издававшейся Фёдоровым. Хотя в этих публикациях не было серьёзных нарушений правил стихосложения, но орфографических ошибок оказалось множество, вследствие чего в свободное время Алипанову пришлось углублённо заняться грамматикой . Басни Алипанова печатались в « Санкт-Петербургских ведомостях » и в «Литературных прибавлениях к „ Русскому инвалиду “», и уже в том же 1830 году вышла из печати его первая книга «Стихотворения крестьянина Егора Алипанова». В самом названии подчёркивалось социальное положение автора . Хотя Алипанов и не был первым по времени поэтом из крестьян — до него начали печататься Фёдор Слепушкин и Михаил Суханов — крестьянин-поэт для тогдашней публики был диковинкой, что во многом объясняет интерес к его творчеству в то время . В 1831 году басни Алипанова были рассмотрены комитетом Российской академии , одобрены и изданы отдельной книгой за её счёт . Из изданного тиража Алипанову были подарены 600 экземпляров; кроме того, он был удостоен награды от академии — серебряной медали с надписью «за похвальные в российской словесности упражнения» .

Крестьянин-баснописец привлёк к себе личное внимание президента академии А. С. Шишкова , и по его ходатайству от лица академии Иван Мальцов дал Алипанову вольную без выкупа . По одному экземпляру сборников стихотворений и басен Алипанова были преподнесены в дар императору Николаю и его супруге, которые в свою очередь наградили автора парой золотых часов . Приписавшись к петербургскому обществу мещан, Алипанов служил у графа Николая Семёновича Мордвинова , управляя двумя его дачами, где в свободное время продолжал писать, хотя меньше, чем до выпуска сборника басен. В это время были написаны сельский водевиль в одном действии «Ханский чай» и «Сказка о мельнике-колдуне Федоте, хлопотливой старухе, о двух жидках и о двух батраках» в стихах . 19 сентября 1835 года «Ханский чай» был единственный раз поставлен на сцене Александринского театра , за что Алипанов получил 200 рублей, а граф Мордвинов напечатал за свой счёт 600 экземпляров водевиля в пользу Алипанова . Впрочем, никакого успеха «сельский водевиль» не имел. В 1838 году на средства Российской академии была издана «Сказка о мельнике колдуне…» тиражом 600 экземпляров. Данное сочинение пользовалось большой популярностью в народе и в общей сложности выдержало 23 лубочных издания .

Познакомившись в 1835 году с поэтом Фёдором Слепушкиным, с чьего творчества начался его собственный путь в литературу, Алипанов через два года женился на его дочери . Обзавёлся собственной типографией, где в том числе в 1840 году был напечатан дебютный сборник молодого Николая Некрасова «Мечты и звуки», получивший разгромный отзыв Белинского . В 1842 году типография выпустила последние книги Алипанова — «Феофил, духовная повесть», «Военные песни» и «Досуги для детей» — и была продана . Типография просуществовала недолго, так как приносила убытки. В начале 1840-х годов Алипанов практически прекратил не приносившую доходов литературную деятельность . и после непродолжительного периода известности был забыт . К середине 1840-х годов он остался «без всякого состояния и капитала» .

После начала строительства Санкт-Петербургской (Николаевской) железной дороги Алипанов поступил туда казённым десятником. Освоив арифметику и основы геометрии, в течение восьми лет он занимал должность приказчика при железной дороге . По окончании работ на железной дороге (не позднее 1856 года) Алипанов, у которого к тому времени было три сына и две дочери, возвратился со своим семейством в родные места и устроился работать приказчиком на Червинский стеклянный завод Мальцова . В 1856 году « » поместили длинную (215 строк) басню Алипанова «Пахарь» и его биографию, которая завершалась словами: «Заботы о семье и непостоянство счастья резко изменили его характер. На лице приметна глубокая задумчивость, а в разговоре безнадёжность на счастие» . Покинув Людиновский горный завод, в поисках подходящего места службы работал на Дятьковском стекольном заводе, принадлежавшем тому же Мальцеву .

Умер 6 февраля 1860 года на Червинском заводе Новгородской губернии . Смерть Алипанова прошла совершенно незамеченной, и в статье о нём в РБС (1900) было написано: «Дальнейших сведений о жизни Алипанова не имеется; можно предполагать, что он умер в 60-х или начале 70-х годов» .

Почти все стихотворения в первом сборнике Алипанова характеризует вторичность, подражательность стиля и сюжетов. В числе наиболее ярких проявлений стилизаторства были условные буколические пастушки, взятые из поэзии XVIII века , на нереалистичность чего указывал уже дворянин Дельвиг (см. ) . Стихотворения на военную тематику отражают влияние Гавриила Державина , в стихах для детей проявляются все штампы , присущие сентиментализму , встречаются мотивы, заимствованные из творчества Василия Жуковского , Константина Батюшкова , молодого Пушкина . При этом качество стихов настолько ниже уровня заимствуемых образцов, что они выглядят не столько эпигонскими, сколько пародийными . Семён Венгеров об этом сборнике писал:

Перелистывая стихотворения А[липанова], поражаешься <…> вычурностью его сюжетов и отсутствием того, что бы давало ему право на титул «народного поэта». О чём «поёт» наш «поэт-пахарь»? Возьмём оглавление сборника его стихотворений: «Русские воины. Графу Паскевичу Эриванскому», «Петь пора ура. Песня по переходе за Балканы», «Феофил — духовная повесть», «Видение Амура», «Послание к русским стихотворцам», «Разлука воинов», «К соловью», «С. И. Мальцеву на вступление в школу гвардейских подпрапорщиков», «Ода на мир с Турцией» и т. д. Если же А[липанов] обращается к «сельским» сюжетам, то следуя указаниям своих воспитанных в ложном классицизме руководителей, он создаёт пастушеские идиллии и эклоги .

В дальнейших публикациях Алипанов, изначально заявивший о себе как последователь Фёдора Слепушкина, отходит от темы крестьянского быта. Вместе с тем, три стихотворения из первого сборника — «Труды заводских мастеров», «Заводские работы» и «Послание Ф. Н. Слепушкину» — посвящены описанию труда на металлургическом и стекольном заводах. Новая, необычная тема современниками замечена не была, и только с наступлением советской эпохи к заводским стихам Алипанова в поисках истоков «пролетарской поэзии» проявили интерес историки литературы . В этом же сборнике советская критика нашла и жалобы «сельского жителя» на поборы и бесправие, не содержащие, однако, никакого социального протеста . И. Н. Розанов отметил, что «в конце книги имеется список лиц, подписавшихся на неё. Характерно, что тут всречаются фамилии купцов II и III гильдии, больша часть которых была выходцами из крестьян. Интересный факт появления нового вида читателей» .

Вторая книга Алипанова — «Басни» (1832) — расценивается современными литературоведами как более удачная, хотя в этой книге он также проявляет себя как подражатель, ориентируясь на творчество И. А. Крылова , И. И. Дмитриева , А. Е. Измайлова в качестве образцов. Отмечается сатирическая острота и реализм деталей отдельных басен («Медведь и мышонок», «Рак и осётр», «Сельская карета», «Свинья в огороде», «Мухи», «Статуя»), где Алипанов пишет о самоуправстве власть имущих и беззащитности перед ними окружающих. В то же время в других баснях автор ограничивается благонамеренным морализаторством («Крестьянин и сверчок», «Змея», «Воробей», «Две белки») или сентиментальными аллегориями («Скворец», «Голубь, осёл и козёл», «Зяблик и ястреб», «Дитя и бабочка»). Отсутствие последовательного обращения к инструменту сатиры в биобиблиографическом словаре «Русские писатели» (1990) объясняется влиянием наставников и покровителей Алипанова (в том числе Шишкова и Фёдорова), бывших апологетами официальной народности и стремившихся к этим же понятиям свести и творчество своего подопечного .

В «Сказке о мельнике колдуне…» (1838) был использован фольклорный сюжет о хозяине и работнике, перекликающийся с пушкинской « Сказке о попе и о работнике его Балде ». Художественный уровень алипановской «Сказки», как и созданного в этот же период водевиля «Ханский чай», был невысок, а тематика незначительна .

Первому сборнику стихотворений Алипанова Борис Фёдоров предпослал такой отзыв :

Алипанов представляет также пример редкого дарования между поселянами; новое свидетельство — что просвещение разливается между ними, — плод благоденствия народного под скиптром мудрого Монарха. Стихотворения Алипанова разнообразны. — Теплота чувств, приятность картин, простота выражения, плавность и легкость стихов отличают многие из них, но дарование его особенно видно в описаниях. Он с успехом переложил из священных преданий повесть о Феофиле и намерен продолжать заниматься сочинением народных сказаний, заимствованных из жития Святых.

Антон Дельвиг в своём отзыве на первую книгу Алипанова в « Литературной газете » не разделял восторженной оценки Фёдорова (1830). Признавая за Алипановым дарование, Дельвиг в то же время считал его «худо направленным» и сожалел, что издатели не позаботились дать честную оценку стихам крестьянина, пишущего о том, чего не понимает:

Если бы он, по примеру Слепушкина, выражал простые свои чувства или описывал незатейливый быт своего состояния, словом, писал о том, что ему знакомо не по наслышке, часто сбивчивой и неверной; тогда стихотворения его нравились бы и образованным читателям, как отголосок чувств и понятий простосердечного сына природы. Но оды или такие стихотворения, каково напр. Видение Амура, доказывают только, что стихотворец-самоучка старался отгадывать новое ему незнакомое, и не отгадывал .

Николай Полевой в своём журнале « Московский телеграф » (1831) также дал отрицательную рецензию на этот сборник. В его рецензии говорится о превосходстве народных песен над стихами Алипанова, Слепушкина и других «крестьянских поэтов» .

Чрезвычайно низко оценил Алипанова В. Г. Белинский . Про сельский водевиль «Ханский чай» критик написал, что в нём «нет ни правдоподобия, ни вероятности, ни характеров, ни образов, ни лиц и, наконец, — никакой цели, никакого намерения» . Изданные в 1842 году Алипановым в собственной типографии книги «Феофил, духовная повесть», «Военные песни» и «Досуги для детей» он назвал «дрянными книжонками», попутно обвинив автора в том, что тот пишет на них «второе издание», издавая их «только в первый раз» (на самом деле ранее они уже были изданы в сборнике 1830 года ). В 1843 году, рецензируя третье издание «Сказки о мельнике-колдуне…», Белинский посвятил ему более пространную рецензию, в которой рассматривал Алипанова как жертву времён, когда «господствовала страсть повсюду открывать и приголубливать доморощенные русские таланты: русских самоучек-астрономов и механиков, русских музыкантов и пуще всего поэтов»:

В сердце г. Алипанова глубоко запали назидания Б. М. Федорова, и он, увлеченный примером и стихотворною доблестию своего учителя, до сих пор нижет рифмы. Вот плоды полезных наставлений! Творениям г. Алипанова указывали на храм бессмертия, а вместо того они попали в мешки букинистов на макарьевскую ярмарку , в руки деревенских лакеев и т. д. <…> Эти стихи, обверточная бумага, грязное издание и типография Сычова обнаруживают, что «Сказка о мельнике-колдуне» снискивает в вышеозначенной публике славу… Чего ж больше?

Резко отрицательно Белинский отозвался ранее о втором издании этой книги, намекнув, что своим появлением оно обязано только тому факту, что Алипанов владел собственной типографией .

« », опубликовавшие в 1856 году басню «Пахарь», так отзывались о поэте: «Надеемся, что благосклонными читателями будет с удовольствием принято произведение поэта-самоучки, не получившего должного образования, но пользовавшегося некогда известностью при одном природном даровании» . Опубликованная там же довольно большая биография была долгое время единственным относительно полным биографическим материалом о поэте .

В первом томе «Критико-биографического словаря русских писателей в учёных» (1889) литературовед Семён Венгеров рассказывает, что, найдя упоминание об поэте Алипанове, ранее ему совершенно неизвестном, разыскал его стихи, которые, по его мнению, «представляют собой совершенно невозможный литературный сор» . Самого Алипанова Венгеров считает жертвой «ложного народничания и безвкусия Шишкова и окружавших его лиц, среди которых Борис Фёдоров выделялся полнейшим отсутствием литературного понимания» . Тем не менее биографическая статья об Алипанове появилась во втором томе Русского биографического словаря (1900) . В МЭСБЕ (1907—1909) статья об Алипанове заняла лишь одно предложение, где он характеризовался как посредственный поэт-самоучка крестьянского происхождения .

В советское время Леонид Гроссман в своей книге «Крепостные поэты» (1925) по-новому оценил Алипанова, назвав его первым представителем «поэзии труда» и указав, что серьёзного изучения заслуживает как новаторская тематика его произведений, описывающих фабричный быт, так и его поэтическое мастерство. В статье об Алипанове в первом томе Литературной Энциклопедии (1930) высказывается следующая оценка его сочинений: «Небольшое дарование поэта-самоучки было вконец испорчено такими высокими его покровителями, как президент Имп. росс. акад. наук. адм. А. С. Шишков (поборник „старого слога“) и др., к[ото]рые побуждали А[липанова] писать в духе французского классицизма басни, высокопарные патриотические оды и т. п. произведения» . В десятом томе того же издания (1937) в обзорной статье «Русская литература» признаётся незначительным вклад поэтов Слепушкина, Суханова и Алипанова в русскую литературу, а похвалы в их адрес именуются преувеличенными, так как «ни один из них не выбился на дорогу широкого и самостоятельного творчества». В то же время в энциклопедии признаётся их значение как литературных предтеч Алексея Кольцова .

В декабре 1935 года газета «Людиновский пролетарий» писала: «После революции стихи Алипанова ни разу не переиздавались, а они представляют значительную ценность для читателей и литературоведов. В настоящее время западное областное издательство подготовляет к печати том избранных стихов и басен с комментарием и вступительным критико-биографическим очерком» . Была ли издана эта книга — неизвестно. В дальнейшем сочинения Алипанова отдельными книгами не издавались, но регулярно включались в сборники поэтов XIX века (см. ниже).

В хрестоматии «Русские поэты XIX века» (1964) отмечается, что в отличие от Слепушкина Алипанов давал не только идиллические картины деревенской жизни, но показывал бесправие и нужду крестьян; поэзия Алипанова отличается от слепушкинской большей конкретностью. Отмечается, что Алипанов одним из первых «изобразил труд рабочих на стекольном заводе», но вместе с тем приводятся слова Александра Цейтлина , который отмечал, что обращение Алипанова к теме производственного труда не даёт право «относить его к зачинателям подлинно рабочей поэзии. Алипанов не отражает настроений и быта крепостных рабочих, он рисует скорее внешнюю механику производства, сдабривая её обильно „патриотическими“ и религиозными моментами» .

Советский литературовед Валентин Дмитриев , оспаривая пренебрежительные оценки творчества Алипанова, которые давали Дельвиг, Белинский и Венгеров, писал, что «буржуазное литературоведение» не смогло достойно оценить творения поэта-крестьянина и лишь подчёркивало их слабости, не обращая внимания на новизну тем. С точки зрения Дмитриева, Алипанов на столетие опередил поколение рабоче-крестьянских поэтов: «Революция научила нас читать старое по-новому. Заметили, что Алипанов впервые ввёл в русскую поэзию тему фабрично-заводского труда <…> Явственно звучат в его творчестве социальные ноты, особенно в баснях. <…> В сатирических отрывках у него говорится и о приказных, берущих взятки, и о купцах, обирающих народ» .

Очень короткая статья об Алипанове вошла в первый том третьего издания Большой Советской Энциклопедии (1969) . В библиографическом словаре «Русские писатели» под редакцией Д. С. Лихачёва (1971) наряду с краткой биографией даётся в целом негативная оценка его творчества, повторяются выводы, сделанные Белинским и Венгеровым. Однако, вместе с тем сказано, что «иногда в произведениях Алипанова ощущаются несомненная тяга к правдивому изображению жизни крестьян и робкие попытки протеста против социального неравенства», отмечается, что он «впервые ввёл в русскую поэзию тему заводского труда» .

Анализ творчества Алипанова даётся в первом томе издания «Русские писатели. Биобиблиографический словарь» (1990) в статье , которая, указывая на вторичность и подражательность его творчества и неготовность к сатирическому изображению современного ему общества в баснях, виновниками этих проблем называет идейных вдохновителей поэта, в том числе Фёдорова и Шишкова .

Не был Алипанов окончательно забыт и в постсоветское время. В 2005 году в первом томе Большой российской энциклопедии была напечатана краткая статья о Алипанове . В 2009 году вышла книга «Самые любимые басни», в которую наряду с баснями И. А. Крылова, И. И. Дмитриева, А. Е. Измайлова вошли и басни Алипанова . Кроме того, в Интернете публиковались статьи о поэте (как оцифрованные старые так и новые ), а также его сочинения .