Interested Article - Кривичи

- 2021-08-26

- 1

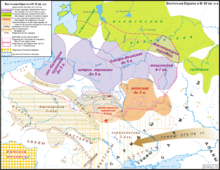

Кри́вичи́ ( др.-рус. криви́чи ) — союз восточно-славянских племён , существовавший в верховьях Западной Двины , Днепра и Волги в VIII—XII веках.

Занимались земледелием, скотоводством , ремеслом . Главные города: Смоленск , Полоцк , Изборск . С IX века — в составе Киевской Руси . По одной из гипотез, вошли в состав древнерусской народности . В XI—XII веках территория кривичей входила в Смоленское и Полоцкое княжества , северо-западная часть — в Новгородские владения . В «Повести временных лет», которая является основным историческим источником сведений о кривичах, указывается, что кривичи ведут своё происхождение от полочан :

От сихъ же [полочан] и кривичи, иже сѣдѧть на верхъ Волгы , и на вѣрхъ Двины и на вѣрхъ Днѣпра , ихъже и городъ есть Смолѣнескъ ; туда бо сѣдѧть кривичи ( Повесть временных лет )

Этноним

Согласно лингвисту Максу Фасмеру , получили название по имени родоначальника племени * Кривъ . Имя Крив , предположительно, связано с обозначением кривого и левого (ср. греч. имя Лаий , букв. «левый»), а также с балтским названием верховного жреца Криве .

От названия племени по народной этимологии было образовано криви́ч «неискренний, фальшивый человек» (московский, владимирский и тульский говоры) , под влиянием выражения «криви́ть душой» . Слово кривичи заимствовано в балтийские языки — латыш. krievs «русский» (национальность) , Krievija «Россия» , krievisks «русский» (прилагательное), лит. мн. ч. kriẽvai .

Группы кривичей

Кривичей принято подразделять на две большие группы: псковскую и . Также кривичи упоминаются, как одно из славянских племён (Κρίβησκαν) на полуострове Пелопоннес , в греческом сочинении « Хроника Мореи » XIV века . Также их выделял отдельно О. Н. Трубачёв в монографии « Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян » .

В культуре полоцко-смоленских кривичей, изученной сравнительно лучше, наряду со славянскими украшениями присутствуют и элементы балтского типа.

Полоцкие кривичи

Полочане — часть кривичей, заселявшая в IX веке территорию современной Витебской области и север Минской области в Белоруссии.

Псковские кривичи

Тверские кривичи

Смоленские кривичи

Трубачёв связывал смолян на Балканах (главный город — Смолен в юго-западной Болгарии) с ветвью восточнославянских кривичей: смоленами или смолянами (главный город — Смоленск , находящийся на верхнем Днепре) .

Пелопонесские кривичи

Лингвист О. Н. Трубачёв рассматривал топоним Kryvitsani на полуострове Пелопоннес в Греции как свидетельствующий, что здесь некогда существовала группа кривичей .

Расселение

Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племенных объединений , по всей видимости, по мере своего постепенного расселения на восток ассимилировавшие значительную часть древнебалтского , а позднее — некоторое количество финно-угорского населения. Они занимали не только север Белоруссии, но и соседние районы Подвинья и Поднепровья , Псковщину и Смоленщину , а также западную часть нынешних Тверской и Московской областей.

Происхождение

Гипотезы о происхождении

О кривичах как племенном союзе, сформировавшемся в результате постепенной ассимиляции ( славянизации ) пришлыми славянами местных балтских и западнофинских племён убедительно свидетельствуют данные археологии.

По вопросу о происхождении славянских предков кривичей существуют две основные точки зрения. Первая связывает их прародину с карпатским регионом , вторая — с территорией северной Польши . При этом уточняется, что вначале кривичи пришли на Псковщину (VI век: культура псковских длинных курганов ), двигаясь через Среднее Понеманье , а позднее часть из них продвинулась на юг и заселила Смоленщину и восточную Белоруссию . Достаточно ранняя дата появления кривичей именно в районе Пскова объяснима возможной меньшей плотностью местного населения, в сравнении с южным ареалом их будущего распространения.

Карпаты

В пользу первой гипотезы свидетельствуют летописи, указывающие на происхождение кривичей, в частности — полочан (наряду с древлянами , полянами (днепровскими) и дреговичами ) от осевших на территории Белоруссии племён белых хорватов , сербов и хорутан , мигрировавших в верховья Днепра в VI—VII веках .

Север Польши

Вторая гипотеза основывается на работах современных отечественных лингвистов. В частности, сравнительный анализ В. Н. Топорова , сделанный по результатам исследований А. А. Зализняком языка новгородских берестяных грамот и древнекривичского диалекта, проведённого С. Л. Николаевым , показывает исходную принадлежность диалекта кривичей к северо-западной славянской диалектной группе .

Лютичи и невры

Чешский историк П. Й. Шафарик считал предками кривичей лютичей и невров :

В округах Виленском и Троцком до первой половины XIII века «жили Вилчи и Велеты, потомки Невров и другие славяне», «Вельты: так назывался сильный и в истории Средних веков больше прочих славян прославившийся народ, Велеты или Лютичи, прозванные Волками, в первый раз упоминаются Александрийским географом….Их жилища….в губернии Виленской. Я их признаю предками последующих Кривичей .

Язык

Кривичский племенной язык был диалектно раздроблен и противопоставлен всем другим позднепраславянским диалектным формированиям. Племенной язык кривичей делился на:

- псковский диалект, делившийся на севернопсковский, центральнопсковский и южнопсковский: производными от севернопсковского являются онежские говоры и многие северо-восточные (вятские, уральские, сибирские) великорусские говоры на территориях нового заселения;

- древненовгородский диалект (древненовгородское койне), сложившийся при взаимодействии псковских и ильменско-словенских (не кривичских) говоров;

- смоленский диалект, к которому восходит часть великорусских и северо-восточных белорусских говоров);

- верхневолжский диалект, к которому восходит часть селигеро-торжковских говоров);

- полоцкий диалект, на основе которого сформировались северные и северо-западные белорусские говоры;

- западный диалект, к которому восходит часть белорусских говоров северной Гроденщины).

Древнекривичские говоры (в основном южнопсковские и смоленские) приняли участие в формировании многих великорусских говоров к востоку и западу от Москвы («кривичский пояс») . В пользу того, что первоначальный северо-восточный диалектный континуум был расщеплён кривичским «клином» в районе Тверского Поволжья говорит то, что восточноновгородские говоры имеют специфические общие изоглоссы с ростово-суздальскими и другими говорами ближнего Северо-Востока .

Культура

Отличительной чертой погребений кривичей являются длинные курганы — валообразные земляные насыпи. Все длинные курганы содержат захоронения по обряду трупосожжения. Кривичская курганная культура отличается от синхронных славянских культур Поднепровья. Другими кривичскими артефактами являются бронзовые серповидные височные кольца , стеклянные бусы, ножи, наконечники копий , серпы , керамика ( пряслица и изготовленные на гончарном круге горшки). На территориях расселения кривичей преобладали селища с домами столбовой конструкции, с очагами, углублёнными в пол, расположенными в центре жилища . Лунничные височные кольца в кривичские земли и на среднюю Оку были занесены, по всей вероятности, миграционной волной из Среднедунайских земель , а затем — на Русский Север .

Антропология

Для кривичей был характерен высокий рост, долихокефалия , узкое лицо, выступающий волнистый нос, очерченный подбородок — тип, характерный для валдайского типа (см. антропология русского народа ) и нордической расы в целом. В. В. Бунак в 1932 году пришёл к заключению о сходстве долихоцефальных кривичей с алеманнами , как представителями северного типа, а восточных кривичей — с сублапоноидным населением .

Палеогенетика

У представителя культуры псковских длинных курганов из кургана с трупосожжением в возможном кривичском захоронении могильника «Девичьи горы» у озера Сенница (Псковская область), жившего 1200±100 лет назад (VIII—X века), была определена Y-хромосомная гаплогруппа N1c и митохондриальная гаплогруппа H2 . Сопоставление серии черепов из могильника (первая половина XII века) с краниологическими славянскими сериями показало её близость к сербской и западнославянским сериям. Принадлежность образцов №5666 и №5672 к Y-хромосомным гаплогруппам E1b1b и J2a1 позволило высказать предположение об участии дунайского компонента в этногенезе этой группы племени кривичей. Предки индивидуума №5666 по мужской линии вышли с берегов Дуная в VIII веке — начале IX века. Достаточно редкая митохондриальная гаплогруппа H1e1b, выявленная у образца № 5666, и её распределение у современных носителей в основном у населения южного побережья Балтийского моря говорит о западнобалтийском компоненте в формировании кривичей .

История

Заселение славянами территории Белоруссии не было единовременным событием, оно продолжалось в течение нескольких веков.

Славяне проживали компактно только на самом юге современной Белоруссии, в бассейне реки Припять . [ когда? ] В это же время началось проникновение славян на территорию балтов.

В VIII—IX веках начинается массовое расселение славян на землях балтов.

Большими группами они селились на правобережье Днепра и Березине , в бассейне Сожа , вступали в тесный контакт с балтским населением, которое проживало в этих регионах.

Территорию Белоруссии преимущественно заселили три восточнославянских племени — кривичи, дреговичи и радимичи.

Северные кривичи стояли у истоков создания Государства Рюрика , при этом древнепсковский диалект отождествляется с северокривичским . Западные кривичи основали Полоцк , а — Смоленск ( Гнёздово ), включённые в состав Древнерусского государства уже при преемнике Рюрика князе Олеге . В латышском языке до настоящего времени русских называют «криеви» ( латыш. krievi , латг. krīvi ), а Россию — «Криевия» ( латыш. Krievija ).

Во всех регионах кривичи тесно взаимодействовали с варягами . Византийский император Константин VII Багрянородный в своём трактате « Об управлении империей » писал, что кривичи ( ср.-греч. Κριβιτζοί, Κριβιτσηνοί ) делают лодки, на которых русы плавают торговать в Константинополь .

Князь Рогволод , правивший в землях кривичей, вместе с сыновьями был убит в 980 году новгородским князем Владимиром Святославичем . В Ипатьевском списке кривичи упомянуты в последний раз под 1128 годом, а полоцкие князья названы кривичскими под 1140 и 1162 годами. После этого кривичи больше не упоминаются в русских летописях . Однако племенное имя кривичи ещё довольно долго употреблялось в иностранных источниках (вплоть до конца XVII века).

После образования Киевской Руси кривичи (наряду с вятичами ) приняли активное участие в славянской колонизации Волго-Окского междуречья (современные Владимирская , Костромская , Рязанская , Ярославская и Нижегородская , Московская , юго-восток Тверской области ), а также Вологодчина где возможно ассимилировали, а возможно и оттеснили местные финские племена дьяковской культуры . Юго-западная, полоцкая ветвь кривичей также именуется полочанами . Вместе с дреговичами , радимичами и некоторыми балтийскими племенами эта ветвь кривичей составила основу белорусского этноса .

Примечания

- . gramota.ru . Дата обращения: 8 августа 2023. 10 августа 2023 года.

- Пушкина Т. А. Кривичи // Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия // Глав. ред. В. Л. Янин . — М.: Большая российская энциклопедия, 2000. — Т. 3. — С. 154.

- Алексеев С. В. Славянская Европа V—VI веков. — М.: Вече, 2005. — С. 167.

- ↑ // = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва , под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс , 1986—1987.

- Первольф О. О. , AfslPh 7, 594.

- .

- Труды Саратовской учёной архивной комиссии , 24, 7 и сл.

- ↑ Krievu-latviešu vārdnīca: Ap 40 000 vārdu / Sast. autoru kolektīvs: A. Gūtmanis, O. Loginova, L. Žīgure u. c. — 2. izlab. un papild. izd. — R.: Avots, 1988. — 603 lpp.

- . Дата обращения: 8 января 2013. 4 января 2013 года.

- ↑ Трубачёв О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // Вопросы языкознания. 1974. № 6. С. 52—53

- Подробнее см.: Седов В. В. // Вестник Российской Академии Наук : журнал. — 2003. — Т. 73 , № 7 . — С. 594—605 . 16 января 2014 года.

- Подробнее см.: Седов В. В. // . — М. : Языки русской культуры, 1999. — С. 140—145. — 312 с. 27 мая 2012 года.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Дата обращения: 10 апреля 2010. 21 декабря 2009 года.

- . Дата обращения: 27 апреля 2010. 28 августа 2010 года.

- Топоров В. // Славяне: адзінства і мнагастайнасць: Міжнародная канферэнцыя (Мінск, 24 – 27 мая 1990 г.): Тэзісы дакладаў i паведамленняў. Секцыя 2. Этнагенез славян : журнал. — 1990. — С. 87—90 . 19 октября 2013 года.

- П. Й. Шафарик. "Славянские древности".

- Николаев С. Л. от 5 марта 2016 на Wayback Machine // Вопросы языкознания , 1994, № 3.

- Николаев С. Л. от 19 августа 2019 на Wayback Machine // Славяноведение. 2011, № 6. С. 3-19.

- К истории градообразования на территории Древней Руси, VI — первая половина XI века / М. А. Сагайдак (при участии В. В. Мурашевой, В. Я. Петрухина ) // История русского искусства: в 22 т. ; отв. ред. А. И. Комеч. — М.: Сев. паломник, 2007. — Т. 1: Искусство Киевской Руси. — С. 81-108.

- Седов В. В. от 6 ноября 2021 на Wayback Machine . М., 1999.

- Векслер А. Г., Рабинович М. Г., Шеляпина Н. С. // Антропологическая реконструкция и проблемы палеоэтнографии.. — Сборник памяти М.М. Герасимова.. — М. , 1973.

- Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян. — М.: МГУ, 1973 — C.4

- Е. М. Чекунова, Н. В. Ярцева, М. К. Чекунов, А. Н. Мазуркевич . «Первые результаты генотипирования коренных жителей и человеческих костных останков из археологических памятников Верхнего Подвинья». С. 287—294. Таблица на с. 294. // Археология озёрных поселений IV—II тыс. до н. э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. — СПб.: ООО «Периферия», 2014.

- Чернов С. З., Гончарова Н. Н., Семёнов А. С. от 17 октября 2021 на Wayback Machine // Русин, 2021

- А. Манаков. Этнические процессы и ЭКЗ на северо-западе Русской равнины до XIII в. // Геокультурное пространство северо-запада Русской равнины: динамика, структура, иерархия.. — Псков: Центр «Возрождение», 2002. — 300 с.

- Гончарова Н. Н. от 20 февраля 2005 на Wayback Machine

Литература

- / Нефёдов В. С. // Крещение Господне — Ласточковые [Электронный ресурс]. — 2010. — С. 16. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 16). — ISBN 978-5-85270-347-7 .

- / В. В. Иванов , В. Н. Топоров // Мифы народов мира : Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев . — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия , 1987. — Т. 1 : А—К. — 671 с.

- Мачинский Д. А. Миграция славян в I тыс. н.э. (по письменным источникам с привлечением данных археологии). — М. , 1981. — С. 39—51.

- Нефёдов В. С. // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год. Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. — М., 2012. — С. 270—299.

- Седов В. В. Длинные курганы кривичей / В. В. Седов. — Москва, 1974, С. 36-41.

- Седов В. В. // Советская археология. — 1960. — № 1 .

- Штыхаў Г. В. Крывічы : па матэрыялах раскопак курганоў ў паўночнай Беларусі / Г. В. Штыхаў. — Мінск. 1992.

- Штыхов Г. В. Формирование Полоцких Кривичей / Г. В. Штыхов // Iš baltų kultūros istorijos. — Vilnius: Diemedis, 2000. — С. 209—218.

- Шмидт Е. А. . — Смоленск, 2012.

- 2021-08-26

- 1