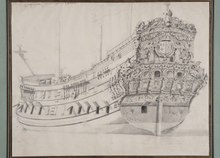

Транцевая корма

- 1 year ago

- 0

- 0

Корма́ (от ст.-слав. — «рулевое весло», родственное греч. κορμὸς — «весло; колода, чурбан, полено») — задняя часть корпуса корабля или судна ; подразделяется на надводную и подводную части . Форма подводной части кормы в определённой мере влияет на управляемость судна и сопротивление воды его движению. Форма надводной части кормы зависит от предназначения корабля (судна) и его размеров. Кормовая часть корабля была обычно рядом с управляющими элементами корабля ( руль , судовые колёса, винт и прочее). Поэтому кормовая часть корабля обычно принадлежала капитану и в этой части корабля находились капитан и его помощники. Кормовая часть корабля обычно была защищена от ветра при движении корабля, в ней располагались элементы убранства корабля ( галереи , каюты и хранились награды, которые были вручены этому кораблю). Кормовая часть корабля была самая уязвимая — поэтому в бою основной целью была корма. В кормовой части стали размещать основные приборы корабля. Также термин применим к авиации, в отношении воздушных судов.

Изначально парусные корабли имели практически симметричные обводы носовой и кормовой частей, что, в частности, позволяло парусно-гребному кораблю легко причаливать носом к необорудованному побережью и отходить от него задним ходом. Однако, по мере увеличения размеров кораблей, это преимущество оказалось менее актуальным, зато появилась необходимость во вместительных внутренних помещениях для размещения груза и экипажа .

Так как длина корабля была ограничена, получить дополнительный объём можно было за счёт придания корме более полных обводов и возведения кормовой надстройки — полуюта (ахтеркастля) или юта . Кроме того, появление около XII века навесного руля вместо рулевых вёсел вынуждало придавать ахтерштевню прямую форму, что также способствовало изменению формы кормы в целом. Со временем появились корпуса, у которых корма была срезана, что позволило упростить её конструкцию, а сам срез — «транец» (или иначе «шпигель» , от нем. Spiegel — «зеркало») — зашит досками.

Видимо, впервые плоская транцевая корма появилась на каравеллах около XV века. Впоследствии она распространилась практически на все типы судов и кораблей и на столетия стала характерной деталью европейского кораблестроения. Хотя, к примеру, голландцы обычно строили корабли не с транцевой, а с очень полной округлой кормой (см. флейт ). Однако в конечном итоге победила не голландская, а английская школа кораблестроения, подразумевавшая наличие транца. Транец обычно богато украшался росписью и резьбой по дереву, на нём располагались окна капитанской каюты и , многоэтажные галереи с балюстрадами.

Отход от транцевой кормы наметился лишь в начале XIX века, когда сюрвеер (наблюдающий за строительством кораблей) британского Королевского флота сэр Роберт Сеппингс обратил внимание на то, что плоская корма ослабляет конструкцию корпуса и делает корабль уязвимым для продольного огня артиллерии. Он предложил делать корму не плоской, а круглой или эллиптической, с поворотными шпангоутами и толстой , соответствующей бортовой. Это нововведение быстро распространилось во всех флотах мира.

Китайцы на своих джонках с самого начала выполняли корму транцевой, по сути это была последняя из поперечных переборок, которые у джонок играли роль шпангоутов. Более того, носовая часть джонок также нередко имела транцевую конструкцию.

К середине XIX века транцевая корма практически вышла из употребления на больших судах и кораблях, применяли её лишь при строительстве маломерных судов , шлюпок и небольших судов прибрежного плавания.

После появления быстроходных паровых кораблей получила распространение корма с очень острым обводом, соответствующая наилучшей обтекаемости корпуса. Однако оказалось, что на высокой скорости такой корпус с острыми образованиями кормы приобретает сильный дифферент на корму из-за малого запаса плавучести в кормовых отсеках. Кроме того, корма сильно забрызгивалась водой, а гребные винты оказывались уязвимы для боковых ударов, для чего над ними приходилось выполнять специальное ограждение. Поэтому в первой половине XX века наметился переход обратно к транцевой корме.

Например, на советских быстроходных (43 узла ) лидерах эсминцев проекта 1 «Ленинград» корма имела острые образования, однако в ходе испытаний было выявлено появление значительного кормового дифферента на полном ходу, что вынуждало принимать балласт в носовые отсеки, ухудшавший ходовые качества корабля. Поэтому на переработанном варианте проекта — лидерах пр. 38 «Минск» — конструкторы применили транцевую корму. Лидеры типа «Минск» с транцевой кормой показали на испытаниях несколько меньшую по сравнению с «Ленинградами» скорость (примерно на 3 узла) из-за ухудшения обтекания корпуса, однако на службе их скоростные возможности оказались вполне сравнимыми, при этом корабли с транцевой кормой были намного удобнее в эксплуатации, а также проще и дешевле в постройке.

Транцевая корма предотвращает появление дифферента на высокой скорости, почти не забрызгивается водой и хорошо защищает гребные винты . Кроме того, на ней удобно располагать минные скаты, предназначенные для сброса мин . На грузовом корабле транцевая корма также увеличивает внутренний объём корпуса. Особенно важно применение транцевой кормы для глиссеров , у которых она наряду с реданом днища является частью системы динамического поддержания корпуса при движении в режиме глиссирования . У моторных лодок на транец крепится подвесной мотор .

|

|

В другом языковом разделе

есть более полная статья

(англ.)

.

|