Старая Покровка (Рязанская область)

- 1 year ago

- 0

- 0

Ста́рая Ла́дога (до 1703 года Ла́дога ) — село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области , административный центр Староладожского сельского поселения .

Возникшая по данным археологии в середине VIII века Ладога названа резиденцией Рюрика в Ипатьевском списке « Повести временных лет ». Согласно этой версии, Рюрик находился в Ладоге до 864 года и лишь после этого основал Новгород .

Скандинавское название Ладоги — Альдейгья, Альдейгьюборг ( др.-сканд. Aldeigja, Aldeigjuborg ), первое письменное упоминание которого в исходной форме др.-сканд. Aldeigjar встречается в поэме «Bandadrapa» , сочинённой около 1010 года в честь ярла Эйрика .

Название Ладога носит река, озеро и город. При этом до последнего времени не было вполне ясно, какое из названий является первичным. Название города выводили от наименования Ладожского озера (из фин. *aaldokas, aallokas «волнующийся» — от aalto «волна»), или от названия реки Ладога (ныне Ладожка , из фин. *Alode-joki , где alode, aloe — «низкая местность» и jok(k)i — «река»).

Лингвист Е. А. Хелимский предлагает германскую этимологию. По его мнению, первичным является название озера — от др.-сканд. *Aldauga «старый источник, подобный открытому морю». Данный гидроним связан с названием Невы (которая вытекает из Ладожского озера ) в германских языках — «новая». Через промежуточную форму * Aldaugja это слово дало др.-сканд. Aldeigja , а впоследствии Ладога .

Историк Т. Н. Джаксон пишет, что «к настоящему времени можно считать почти доказанным, что сначала возникло название реки, затем города и лишь затем озера». Поэтому первичным она считает гидроним Ладога, от др.- фин. *Alode-jogi (joki) «нижняя река». От названия реки произошло название города др.-сканд. Aldeigja , и уже оно было заимствовано славянским населением и преобразовано при помощи метатезы ald → lad в др.-рус. Ладога .

Стоянка эпохи неолита на территории села датируется 3-м тысячелетием до н. э.

После бурения на Земляном городище под культурным слоем толщиной четыре метра выявлены маломощный торфяник и отложения ладожской трансгрессии . Около 2000 лет назад уровень воды в Волхове опустился ниже десяти метров абсолютной высоты. Территория будущей Старой Ладоги стала пригодна для заселения после дальнейшего снижения уровня воды не ранее середины I тысячелетия .

Под Земляным городищем распашка поверхности производилась на раскопе 4 не позднее или несколько ранее VI века, а на раскопе 3 — начиная со второй половины VII века — первой половины VIII века. Земледелие первых ладожан подтверждается находками зёрен пшеницы, ржи, ячменя, проса и конопли . Предположительно VII веком датируется гребень эпохи Меровингов , найденный в Старой Ладоге в 2013 году . Зачаточное славянское поселение могло возникнуть на Земляном городище около 700 года или даже ранее . Лепная профилированная керамика «ладожского типа» с чётко выраженным переломом, часто ребром в верхней трети сосуда появляется изначально с середины VIII века .

В первой половине 750-х годов в низовьях Волхова в 2-х км к югу от Любшанской крепости , основанной представителями оригинальной западнославянской культуры среднеевропейского происхождения , появилось скандинавское (по мнению Е. А. Рябинина — готландское ) поселение. На Земляном городище три жилища каркасно-столбовой конструкции (т. н. «большие дома») с очагом в центре имеют аналогии в Северной Европе . Древнейшая дендродата — 753 год (I ярус) .

В 760-х годах (II ярус) жизнь скандинавской колонии обрывается. Поселение занимают пришедшие из более южных районов Восточной Европы (Днепровского Левобережья или Поднестровья, Подунавья, верховьев Днепра, Западной Двины или Волги) представители раннеславянской культуры , аналогичной пражской , пеньковской или колочинской культурам . Отмечено отсутствие преемственности между первыми обитателями Ладоги и последующим населением, имевшим иные культурные традиции — поселение славян было застроено домами срубной конструкции . В Ладоге, как и в других местах на северо-западе Руси ( Изборске , Камно , Рыуге , Пскове ) в VIII—IX веках получили распространение литейные формочки из известняка в результате возрождения моды на подобные украшения, выработанные в пражской культуре ранних славян на рубеже VI—VII веков . Первое архаическое раннегородское поселение располагалось вокруг гавани, образованной несколькими речными рукавами Ладожки-Елены (ныне исчезнувшими) и с середины VIII века до середины IX века не имело укреплений . Характеристика материалов нижних ярусов Земляного городища показывает, что Ладога в первые десятилетия существования не была и не могла быть крупным специализированным торгово-ремесленным центром . Площадь Староладожского поселения в то время не превышала 2—4 га . Судя по данным, полученным при раскопках Земляного городища (I и II яруса), появление традиции изготовления украшений из оловяннистых сплавов связано со славянской колонизацией севера лесной зоны Восточной Европы в середине — третьей четверти VIII века . В слоях VIII века при раскопках обнаружен целый производственный комплекс. В этот период поселение уже торгует с местными племенами. В сгоревшем амбаре из слоёв VIII века найдены зёрна пшеницы: 80 % это пшеница двузернянка ( полба ), 20 % — мягкая пшеница . В Скандинавии полбу никогда не выращивали, к тому же староладожская полба резко отличается от европейской, но морфологически близка к поволжской полбе .

С 780-х годов в Ладоге по арабской низкотемпературной технологии варились бусы. «Глазки», то есть глазчатые бусы. За них варяги скупали пушнину, которую затем вывозили по Волжскому пути в Багдад и продавали за серебряные дирхемы . Наиболее старый клад дирхемов, найденный в Ладоге, датируется 786 годом, а отдельные монеты — чеканки 738—739 годов . Арабский путешественник X века утверждал, что за один стеклянный «глазок» можно было купить раба или рабыню . Во второй половине VIII — начале IX века численность населения Ладоги составляла от нескольких десятков до 100 человек . Население, сооружавшее в VIII—IX веках малые постройки с печью-каменкой на опечках П-образной формы в углу, было родственно носителям культуры смоленско-полоцких длинных курганов . Стеклодельная мастерская, которая действовала с 780-х до конца 830-х годов, связана с «малой» срубной избой с печью-каменкой в углу .

Судя по имеющимся данным о многообразии и размахе связей, Ладога стояла в одном ряду с такими торгово-ремесленными центрами Скандинавии и Балтики, как Хедебю и Рибе в Ютландии , на юге Норвегии, на Готланде , Бирка в Швеции, Ральсвик на острове Рюген (Германия), Волин в Польше и другие на юге Балтики .

Как показывают археологические свидетельства, большинство ладожан занимались не торговлей, а земледелием и ремёслами .

Нижняя часть XI яруса отнесена в сводной хронологической таблице С. Л. Кузьмина к горизонту Е 3/1 (около 810 — около 840) . В Ладоге в горизонте 810—840 годов найдены округлые пластинчатые подвески со штампованным декором, параллели которых известны в могильнике культуры смоленских длинных курганов в Еленово, в Верхнем и Среднем Поднепровье, на Пастырском городище и в могильнике меровингского времени в Штраубинге (Бавария) . Данное поселение просуществовало до конца 830-х годов и было захвачено варягами .

Из горизонта Е 2 (около 840 — около 865 ) известна литейная форма двурогой подвески в виде пельты (840—855 года). Подобные украшения происходят из Великой Моравии и найдены также в Чернигове , на Княжей горе под Киевом, в Галиче , в Словакии и Болгарии . В горизонте Е 2 (вторая четвертью IX века) обнаружено лунничное височное кольцо арефинского типа . В Старой Ладоге найдены формочка для отливки свинцово-оловянных украшений с негативами ранних трапеций с широким основанием из коллекции случайных находок (№ КП 7834/А-5989), розетки, круглая выпуклая бляшка, подвеска-дериват украшений круга выемчатых эмалей, бляшки-розетки со штрихами по краю. Из горизонта Е 2 (№ Л-1843) известна формочка с изображениями трёхрогой лунницы с имитацией гроздей зерни на концах, найденная в строительном ярусе V (840-е —860-е годы) .

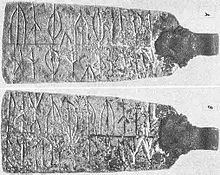

Около 840 года поселение постигла катастрофа в результате вражеского вторжения, оно гибнет в пожаре . В период около 840 — около 865 годов, значительная часть поселения превращается в пустырь. Другая часть отстраивается в скандинавских традициях североевропейского халле. Норманнское население привносит свои традиции (молоточки Тора и др.) . Стеклодельное производство не восстанавливается. В северной части раскопа В. И Равдоникаса появляется «большой» дом каркасно-столбовой конструкции с очагом на центральной оси, с которым связана находка палочки с руническим текстом. Также строятся два больших дома, сочетающие в своей конструкции и интерьере североевропейскую и восточноевропейскую традиции. С этими домами связаны «малые» срубные дома с печью-каменкой в углу. Для застройки V яруса характерны находки предметов мужской субкультуры: шашек, фрагментов обкладки игральной доски, культовых предметов, большого числа деревянных игрушечных мечей .

После зафиксированного на стыке ладожских горизонтов Е 2 -Е 1 тотального пожара, произошедшего около 860 года, примерно на десятилетие, прерывается поступление серебра на остров Готланд и в Швецию . Ярусы VII—X отнесены С. Л. Кузьминым к горизонту Е 1 (около 865—920-е годы) . Между 863 и 871 годами (около 865 года) поселение подвергается полнейшему разгрому . Среди находок этого периода (865—890) присутствуют как вещи североевропейского круга древностей эпохи викингов, так и предметы круга древностей лесной зоны Восточной Европы. Можно уверенно констатировать, что в это время в Ладоге проживают разные этнокультурные коллективы, среди которых отчётливо выделяются скандинавы .

Примерно в 870-е годы в Старой Ладоге на месте впадения реки Ладожка в Волхов была построена, по предположению А. Н. Кирпичникова, первая деревянная крепость . В слоях последней четверти IX века были обнаружены остатки бронзолитейной мастерской. По данным дендрохронологии в 881 году строится так называемый «большой дом» (купеческая гостиница ), данный дом (как и ряд других таких же домов) не является «большим домом» в североевропейском и скандинавском смысле, это просто усадьба крупнее всех остальных, являющаяся одной из первых подобных построек, типичных для всей древней Новгородской земли .

С начала 870 годов поступление серебра из Восточной Европы в Скандинавию было устойчивым и равномерным, при этом до конца X века нет сведений о нападениях скандинавов на Ладогу .

Плотность застройки Земляного городища на уровне VI-го яруса (около 865—890 годов) и VII-го (890—920 годы) яруса значительно ниже, чем в предыдущие десятилетия .

В слоях Земляного городища начала 870 — конца 890 годов найдены литые поясные бляшки, височные кольца, трапециевидные подвески, вырезанные из тонкого листа металла, что позволяет говорить о долговременном присутствии в Ладоге во второй половине I тысячелетия славян из лесной и лесостепной зон Восточной Европы . Около 894 года на участке распопа Е. А. Рябинина возводится крупногабаритное, возможно, двухэтажное сооружение. На смену «дому 894 года» приходит хоромный комплекс, находившийся под углом к рядовой застройке, группировавшейся в «гнёзда» из 3-4 «малых» жилищ и двух-трёх хозяйственных построек- клетей .

Концом IX — началом X века датируется культурный слой участка, который находится на западной окраине поселения, напротив Земляного городища .

На рубеже IX—X веков, когда Любшанская крепость уже не функционировала , в Ладоге вместо деревянных укреплений была возведена каменная крепость , подобная западноевропейским оборонительным сооружениям того времени . Стены крепости были построены без использования известкового строительного раствора. Вход в первоначальную крепость находился со стороны реки около Раскатной башни. В первой половине Х века вдоль края мыса строится оборонительная стена из известняка с вертикальными деревянными опорами. Вход в крепость располагался со стороны реки и в XII веке . Суммарные размеры древнерусского поселения в Х веке составляли не более 6—8 га .

В некоторых списках « Повести временных лет » (в частности, в Ипатьевском XV века) именно Ладога, а не Новгород, названа местом, куда в 862 году был призван на княжение варяг Рюрик :

… и придоша къ словѣномъ первое · и срубиша городъ Ладогѫ и сѣде въ Ладозѣ старѣишии Рюрикъ …

Хотя в других вариантах рассказа говорится, что он сел княжить в Новгороде . Отсюда появилась версия о том, что Ладога была первой столицей Руси (точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 864 год). Археологические исследования, проводимые в Старой Ладоге (руководитель — А. Н. Кирпичников ), доказывают тесные контакты ильменских словен, финно-угорских племён и норманнов (урман) в этом районе в IX−X веках. С версией спорит историк Адриан Селин, называя тезис о первой или древней столице Руси в Старой Ладоге мифом .

На Варяжской улице в слоях первой четверти X века были найдены фрагменты керамики с росписью люстром , относящиеся к самому раннему (месопотамскому (самаррскому)) этапу производства этой ближневосточной посуды .

В слоях X века был обнаружен берестяной свиток с изображением ладьи .

Гончарная посуда в Ладоге появляется во второй четверти X века . В 920-х годах быстро застраивается вся площадка Земляного городища (VIII ярус), уплотняется застройка на Варяжской улице, появляется и стремительно распространяется керамика, изготовленная на гончарном круге . Решающий этап формирования древнерусской культуры в Ладоге нашёл свой отражение в материалах VIII—XI ярусов (горизонт Д) Земляного городища и в синхронных слоях Варяжской улицы (920—990 годы). Около 950 года в Ладоге произошёл пожар, уничтоживший застройку VIII яруса. Он охватил как участок Земляного городища, так и часть Варяжской улицы. Возможно, пожар связан с походом княгини Ольги . Кардинальных перемен в застройке после пожара не наблюдается .

По Новгородской летописи в Ладоге находится могила Вещего Олега (по киевской версии, его могила находится в Киеве на горе Щекавице ).

В 997 году на Ладогу напал Эйрик , будущий норвежский правитель. Первая ладожская каменная крепость, просуществовавшая более 100 лет, была разрушена.

Ладога была важным пунктом на так называемом пути «из варяг в греки» .

В сагах есть упоминание, что когда дочь шведского короля Олафа Шётконунга , принцесса Ингигерда в 1019 году выходила замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого , то в приданое ( вено ) получила город Альдейгьюборг (Старая Ладога) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингерманландии (земли Ингегерды) , а ярлом ( посадником ) Ладоги был назначен Рёгнвальд Ульвссон — ярл Вестергётланда (родственник Ингегерды по материнской линии) ( Сага об Эймунде ). Ульв (Улеб) и Эйлив — сыновья Рёгнвальда. По скандинавским источникам, Эйлив стал ярлом в Ладоге после смерти отца, а Улеб упомянут в летописи под 1032 годом как новгородский воевода.

Ранние захоронения IX—X веков в урочище Плакун , расположенном на противоположном берегу Волхова, напротив Ладожского поселения, состоят только из кремаций . В Ладоге единственная коллекция скелетов раннего средневековья, доступная для морфологических и генетических исследований, была раскопана в 1938—1939 годах В. И. Равдоникасом и на Земляном городище. Все захоронения на кладбище были совершены в могилах без курганов в соответствии с христианской традицией. Скелеты лежали на спине с головой на запад. Согласно стратиграфии, Равдоникас предложил два периода функционирования кладбища — XI—XII и XVII—XVIII века. Несколько захоронений с нижнего горизонта датированы радиоуглеродным методом 880—1188 годами. Согласно анализу на содержание стронция, захоронения отличаются от местной фауны. Коллекция скелетов из ранних могил Старой Ладоги, хранящихся в Музее антропологии и этнографии имени Петра I (Кунсткамера), насчитывает 65 человек. Краниометрические исследования показывают, что черепа людей из южной части кладбища морфологически близки к серии эпохи викингов из Скандинавии, в то время как северная часть кладбища, возможно, принадлежит к смешанному славянскому, финскому и скандинавскому населению . По краниометрическим признакам антропологами выявлено морфологическое сходство ладожан с материалом из 5 могильников ливов , расположенных в бассейнах рек Гауя и Даугава и из могильника на юго-востоке Эстонии. Предполагавшееся сходство погребённых на Земляном городище и в курганах Шестовиц не подтверждается по данным t-критерия Стьюдента . Этническую принадлежность средневековых групп населения методами антропологии определить нельзя . Краниологическая серия XI—XII веков, включающая 47 черепов, получила название «Старая Ладога». Она была изучена В. В. Седовым 1950-е годы. Т. И. Алексеева (1969, 1973) нашла у этой группы аналогии в сериях железного века из скандинавских стран, что отличает её от всех восточно-славянских серий . У жителей Старой Ладоги X—XII веков палеогенетиками определены Y-хромосомные гаплогруппы I (n=1), I1 (n=4), I1a1 (n=1), I1a1b1 (n=2), I2a1>P37>CTS595>A8462 (n=1), T1a1a-L208/Page2>T-Y138678 (n=1, образец VK17, покрытие 0,522×, мито: U5a2a1b* ), R1a1a1b1a3a-Z284>R1a-YP1370>R1a-Y69949 (n=1, образец VK18, покрытие 0,773×, мито: H1b1 ), R1a-М458>CTS11962 (n=1, образец VK408, мито H74), R1b1a1b1a1a2c-P312>S461>L21 (n=1, образец VK218, покрытие 0,582×, мито H5) и митохондриальные гаплогруппы H1b1, H5, H5a1, H6c, H74, J1c, J1c1a, J1b1a1, J2b1a, K1d, T2b, T2b6a, U4a1a, U5a2a1b, X2b4 . Анализ значений изотопов стронция в зубной эмали показал, что по меньшей мере пятеро погребённых были не местными. Похожий изотопный состав зафиксирован в районе озера Меларен на восточном побережье Швеции .

В 1116 году ладожский посадник Павел заложил каменную крепость :

В лѣто 6624

[…]

Того же лѣта Павелъ, посадникъ ладоскыи, заложи Ладогу город каменъ

Староладожская крепость , ставшая «сердцем» сегодняшней Старой Ладоги, стоит на месте впадения реки Елена (Ладожки) в Волхов. Она была стратегически важным местом, потому что это была единственная возможная гавань , где могли остановиться морские суда, не способные плавать по порогам Волхова.

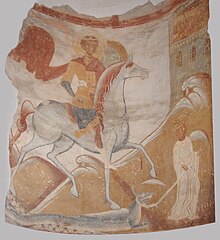

В 1142 году «князь свейский и бискуп пришед в 60 шнеках» — шведы нападают на Ладогу. В 1164 году имело место новое нападение шведов на Ладогу. После неудачной осады, продлившейся несколько дней, шведы отступили и были наголову разбиты новгородцами в битве на реке Воронежке .

В результате изменения системы городского землепользования, проведения планировочных работ и строительства в 1153 году каменного собора Св. Климента, в XI—XII веках в Ладоге значительно снизилась частота пожаров и произошло сокращение площади рудеральных местообитаний (сорных растений) .

В 1228 году финское племя емь нападало на Ладогу, но было разбито новгородцами, ижорцами и корелами .

В 1283 году шведы осаждают Ладогу, истребляют новгородских купцов, которые направляются в Обонежье .

В 1499 году Ладога, согласно писцовой книге Водской пятины , состояла из крепости и посада, который подобно Новгороду делился на концы: Никольский, Богородицкий, Семёновский, Климятский и Спасский.

В 1568 году согласно писцовой книге Водской пятины 1568/1569 годов, фиксируется три конца: Богородицкий, Воскресенский и Никольский (Писцовая книга. Появляются отдельные слободы: Ямская, Стрелецкая, Пушкарская, Казачья, Подмонастырская и Никольская. Общая городская площадь могла достигать 16—18 га .

После завершения русско-шведской войны 1590—1595 годов , по Тявзинскому миру Ладога была признана принадлежащей России.

В 1610 году Ладога была захвачена находившимися на шведской службе французскими наёмниками Пьера Делавилля, но через год освобождена воеводой И. М. Салтыковым . По Столбовскому миру , завершившему русско-шведскую войну 1613—1617 годов , Шведская империя отказалась от притязаний на Ладогу.

В 1704 году Пётр I основал в устье Волхова Новую Ладогу и переименовал Ладогу в «Старую Ладогу», лишив её статуса города и права иметь собственный герб, а многим ладожанам повелел переехать на жительство в Новую Ладогу. До этого события Ладога была центром Ладожского уезда Водской пятины Земли Новгородской .

В 1718 году в Староладожский Успенский монастырь переведена из Суздаля первая жена Петра I — Евдокия Лопухина .

В 1719 году Старая Ладога вошла в состав Новгородской провинции (была образована в составе Санкт-Петербургской губернии ).

В 1727 году Новгородской провинции был включён в состав новой Новгородской губернии .

В 1770 году Староладожский уезд был упразднён.

СТАРАЯ ЛАДОГА — слобода принадлежит Новоладожским купцам и мещанам, число жителей по ревизии: 54 м п., 62 ж. п.

В ней церкви каменные: а) Во имя Святого Великомученика Георгия . б) Девичий монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы . в) Упразднённая церковь во имя Святого Предтечи Иоанна . г) Монастырь во имя Святого Николая Чудотворца . (1838 год)

СТАРАЯ ЛАДОГА — селение Новоладожских мещан , по просёлочной дороге, число дворов — 30, число душ — 57 м п. (1856 год)

СТАРАЯ ЛАДОГА — село мещанское, при реках Волхове и Ладожке, 43 двора, жителей 103 м п., 264 ж. п.;

Церквей православных 4. Монастырей 2. Развалины крепости называемой . (1862 год)

В XIX веке село административно относилось к Михайловской волости 1-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

С 1917 по 1919 год село Старая Ладога входило в состав Староладожского сельсовета Михайловской волости Новоладожского уезда.

С апреля 1919 года, в состав Октябрьской волости Волховского уезда . С ноября 1919 года село Старая Ладога учитывалось областными административными данными, как посёлок Старая Ладога .

С 1927 года — в Волховском районе .

По данным 1933 года деревня Старая Ладога являлась административным центром Староладожского сельсовета Волховского района, в который входили 17 населённых пунктов, деревни: Ахматова Гора, Валеши, Зелёная Долина, Ивановка, Каменка, Киндерево, Княщина, Лыткино, Местовка, Макинкина, Межумошье, Неважи, Окулово, Подол, Подмонастырская Слобода, Старая Ладога , Трусово, общей численностью населения 2312 человек .

По данным 1936 года в состав Староладожского сельсовета с центром в посёлке Старая Ладога входили 15 населённых пунктов, 410 хозяйств и 13 колхозов .

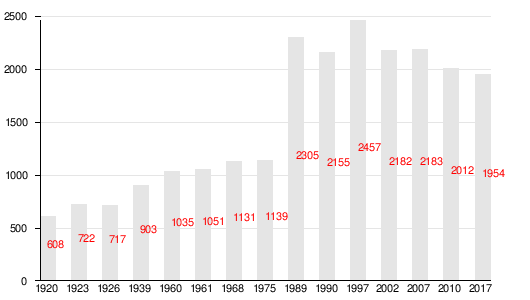

В 1961 году население Старой Ладоги составляло 1059 человек .

По административным данным 1973 года в селе располагалась центральная усадьба совхоза «Волховский» .

По данным 1990 года в селе проживали 2155 человек, село являлось административным центром Староладожского сельсовета, куда входили 27 населённых пунктов, общей численностью населения 3891 человек .

В 1997 году в селе проживали 2457 человек, в 2002 году — 2182 человека (русские — 95 %) .

В 2003 году проводилось празднование 1250-летия Старой Ладоги как древней столицы Северной Руси . Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея .

В 1708 году здесь состоялись первые в России археологические раскопки Вильгельма Толле, который раскопал несколько языческих могил и курганов. В 1820 году археолог Адам Чарноцкий занимался раскопками кургана, прозванного «могилой Олега Вещего». Наиболее значимый вклад в 1880-х годах внёс археолог и историк Н. Е. Бранденбург и В. В. Суслов , которые раскопали ряд ладожских сопок и разрушенных храмов . Дальнейшими систематическими раскопками на Старой Ладоге в 1909—1913 годах в районе Земляного городища занимался Н. И. Репников .

В советский период раскопки возобновились в 1938 году — экспедицией ИИМК АН СССР под руководством В. И. Равдоникаса . Археологические исследования с его участием продолжались до 1959 года. С 1972 года в Старой Ладоге начала работу экспедиция ЛОИА АН СССР под руководством А. Н. Кирпичникова . В 1998 году на Земляном городище Ладоги была обнаружена византийская свинцовая вислая печать Леонтия, митрополита Лаодикеи . Кроме этого, найдены скандинавские украшения VIII века и арабские дирхамы X века .

В 2015 году экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН под управлением Владимира Анатольевича Лапшина обнаружила на территории Староладожской крепости клад из 116 серебряных монет времён правления Бориса Годунова .

Герб Староладожского сельского поселения утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» № 14 от 20 ноября 2007 года . Из обоснования символики герба:

Символ сокола олицетворяет на гербе славную историю Старой Ладоги, и с одной стороны, напоминает найденную при раскопках в Старой Ладоге бронзовую бляху с изображением птицы (См., например: А. Н. Кирпичников, В. Д. Сарабьянов. “Старая Ладога. Древняя столица Руси”. СПб. Славия. 2003. С. 135, 143), c другой стороны, напоминает трезубец — знак Рюриковичей .

До 2007 года село Старая Ладога не имело герба, однако из Знамённого гербовника Б.Х. Миниха (1730-е гг) известно описание герба ладожских полков: «шлюза, ворота золотые, стены красные, поле лазоревое» .

Первым изображением Старой Ладоги была гравюра Адама Олеария , посетившего город в 1634 году, в качестве секретаря посольства Фридриха III к царю Михаилу Фёдоровичу . Русских художников XIX—XX веков Старая Ладога привлекала своими романтическими видами берегов древнего Волхова, церквями, монастырями и величественными курганами. Недалеко от села находилась усадьба «Успенское» Алексея Томилова , бывшая в XIX веке местным очагом культуры. Здесь бывали художники И. К. Айвазовский , О. А. Кипренский , А. О. Орловский , А. Г. Венецианов , И. А. Иванов и другие . В 1844 году в деревне Лопино , расположенной напротив крепости на другом берегу Волхова, в крестьянской семье родился В. М. Максимов , будущий академик живописи и художник-передвижник, писавший картины из жизни и быта крестьян. Здесь же в 1911 году он был похоронен.

Летом 1899 года в Старой Ладоге писал этюды с натуры Николай Рерих . « Взбираемся на бугор, — писал Рерих о своих впечатлениях, — и перед нами один из лучших русских пейзажей » . Здесь бывали В. А. Серов , К. А. Коровин , Б. М. Кустодиев . В 1924—1926 годах в Старой Ладоге неоднократно бывал А. Н. Самохвалов , участвовавший в подготовительных работах по реставрации Георгиевского собора . По признанию художника, этот опыт многому его научил, помог понять, как композиционное слияние образов монументальной живописи и архитектурных форм « создавало пафос полифонического звучания всего комплекса воздействующих элементов » . Результатом этих поездок стали также пейзаж «Старая Ладога» (1924) и картина «Семья рыбака» (1926, ГРМ) .

В феврале 1945 года решением Леноблисполкома на баланс Художественного фонда для организации творческой базы ленинградских художников был передан Дом отдыха в Старой Ладоге (бывшее имение Шаховских, по имени последнего владельца князя Николая Ивановича Шаховского (1851—1937), тайного советника, члена Государственного банка России и его сына, Всеволода Николаевича (1874—1954), действительного статского советника, последнего министра торговли и промышленности (1915—1917) царской России, эмигрировавших во Францию в 1919 году) . В 1946 году начались работы по ремонту и строительству, которые растянулись на 15 лет .

Уже с середины 1940-х в Старую Ладогу стали приезжать ленинградские художники. Для С. И. Осипова , Г. А. Савинова , Н. Е. Тимкова , А. Н. Семёнова и других мастеров эти места на многие годы стали источником вдохновения. Мысль о наследовании ценностей труда и культуры отчётливо прозвучит в их творчестве, для которого « национальное прошлое не разлучено с современностью, а входит в неё важной составной частью » .

В начале 1960-х годов после завершения ремонта зданий старинной усадьбы в деревне Чернавино Дом творчества художников «Старая Ладога» начал работать постоянно, став на тридцать лет важным центром художественной жизни . Здесь работали художники Е. Е. Моисеенко , А. Н. Самохвалов , В. Ф. Загонек , Н. Н. Баскаков , В. И. Овчинников , В. В. Ватенин , И. И. Годлевский , В. П. Кранц , Б. В. Корнеев , М. А. Козловская , Л. С. Язгур , Д. В. Беляев , В. А. Баженов , Д. П. Бучкин , Е. П. Жукова , С. Е. Захаров , А. М. Семёнов , Т. К. Афонина , З. Н. Бызова , В. И. Борисов , И. М. Добрякова , Н. Н. Брандт , Б. С. Угаров , П. Т. Фомин , В. И. Рейхет , Л. И. Вайшля , В. И. Викулов , В. С. Саксон , Д. И. Маевский и многие другие ленинградские живописцы и графики, а также художники из других регионов России. В 1970—1980 годы Дом творчества художников «Старая Ладога» расширялся, были построены новые корпуса, что позволило круглогодично использовать творческую базу в Старой Ладоге. Расходы на проживание, питание, поездки художников оплачивал Художественный фонд . Произведения, написанные в Старой Ладоге или по собранным здесь материалам, экспонировались на крупнейших художественных выставках 1960—1980-х годов , пополняли собрания музеев. В том числе стали основой обширного фонда живописи, графики и скульптуры музея заповедника «Старая Ладога» .

В начале 1990-х годов, после ликвидации Художественного фонда и из-за отсутствия средств на содержание Дом творчества художников «Старая Ладога» сначала перестал принимать художников, а затем прекратил своё существование.

Село расположено в северной части района на автодороге ( Зуево — Новая Ладога ) в месте примыкания к ней автодорог (Старая Ладога — Кисельня ) и (Старая Ладога — Трусово ).

Расстояние до административного центра района, города Волхов — 12 км .

Село вытянуто вдоль левого берега реки Волхов на 5 км, включая сопочные могильники .

| 1862 | 2007 | 2010 | 2017 |

|---|---|---|---|

| 367 | ↗ 2183 | ↘ 2012 | ↘ 1954 |

Динамика численности населения с 1920 по 2017 год :

От Волхова до Старой Ладоги можно доехать на автобусах № 23 и 23А.

Радио

Варяжская, Волховский переулок, Волховский проспект, Гаражная, Еленинский переулок, Княщинский переулок, Культуры, Мебельный переулок, Морозовская, Музейный переулок, Набережная, Никольская, Никольский переулок, Новая, Поземская, Почтовый переулок, Советская, Успенский переулок