Ваджиб

- 1 year ago

- 0

- 0

Лэйшу ( кит. трад. 類書 , упр. 类书 , пиньинь lèishū — дословно «книги, [расставленные] по предметным рубрикам») — традиционный китайский энциклопедический жанр. Подсчитано, что в III—XVIII веках было составлено около 600 государственных и частных лэйшу , из которых полностью или частично сохранились более 200, из которых около десяти и в XXI веке используются специалистами как ценный первоисточник . В течение XIX века лэйшу в традиционном жанре продолжали составляться частным образом, параллельно китайское интеллектуальное сообщество усваивало западные стандарты энциклопедического жанра.

Своды в жанре лэйшу создавались как срез всего доступного в Китае знания на определённый момент времени. В отличие от европейских энциклопедий, лэйшу не имели собственного текста, а представляли собой выдержки из первоисточников, леммы или целые сочинения, сгруппированные по предметам . Обычно рубрикация лэйшу отражала традиционную китайскую иерархию вселенной, начиная от астрономии и географии, до проблем политики, управления, повседневности, животного и растительного мира. Существовали справочники общего характера, охватывающие все сферы бытия: «Небо — Земля — Человек», так и специализированные в области медицины, агротехники, законодательства или государственного управления. Некоторые справочники предназначались для помощи в написании стихов (« ») или для подготовки к государственным экзаменам , а также для повседневного использования купцами и ремесленниками, не заинтересованными в классическом образовании.

Жанр сочинения, состоящего из цитат первоисточников, или лемм , сгруппированных по категориям ( кит. трад. 類 , упр. 类 , пиньинь lèi ), возник в эпоху Троецарствия . Считается, что первая лэйшу « » была составлена в 220 году н. э. для правителей государства Вэй и их министров: целью был скорейший поиск моральных и политических прецедентов для использования в придворной практике. Текст энциклопедии не сохранился, а содержание известно из других источников . Самые ранние сохранившиеся образцы жанра относятся к эпохе Тан . Это « », составленная в 624 году под редакцией Оуян Сюня . Текст включал 100 цзюаней и был разделён на 47 разделов. В 630 году была составлена энциклопедия «Бэйтан шучао», разделённая на 19 секций. Основная часть источников, на которых основана энциклопедия, утрачена. Между 713—742 годами была составлена лэйшу «Чусюэ цзи» в 23 секциях и 313 рубриках, основанных, в основном, на дотанских источниках .

Важным первоисточником для эпох Тан и Пяти династий является « », составленная в 984 году. Текст, разделённый на 55 секций (бу) и 5363 рубрики, включал выдержки из 1690 сочинений, 70 % которых утрачены. В эпоху Сун энциклопедии создавались по императорскому повелению, когда после изобретения книгопечатания была полностью осознана необходимость систематизации и сохранения имеющегося книжного знания. Четыре образцовых лэйшу этой эпохи в традиционной историографии обозначались как « Великие ». В их число входил справочник « », законченный в 1013 году. По объёму это крупнейшая сунская энциклопедия: 31 раздел и 1104 рубрики. Источники энциклопедии охватывали всю китайскую книжность до 960 года, многие из них утрачены .

В эпоху Юань под редакцией была составлена энциклопедия « », опубликованная между 1330—1340 годами. Эта лэйшу является важным первоисточником по династии Сун, используя утраченные этого государства. Крупнейшая по размеру лэйшу « Юнлэ дадянь » была составлена в эпоху Мин , но она существовала только в двух рукописных экземплярах, от которых к началу XX века осталось 4 % текста. Из 22 877 цзюаней сохранилось только 797, которые были напечатаны в 1959 году, и неоднократно переиздавались. Это была первая лэйшу, которая включала полные книжные тексты, а не только выдержки из них. При составлении библиотеки « Сыку цюаньшу » из «Юнлэ дадянь» было извлечено 385 более или менее полных книг, которые не сохранились в ином виде. Эта энциклопедия отличалась категоризацией: она была построена по фонетическому порядку рифм справочника «Пэйвэнь юньфу» (всего 76 категорий) .

В эпоху Цин при императоре Канси была составлена энциклопедия « Гуцзинь тушу цзичэн », которая в печатном виде являлась величайшим по объёму сочинением энциклопедического жанра, увидевшим свет в Китае. Печатное издание 1728 года включало 10 000 цзюаней, 852 408 страниц, 6 категорий, 32 секции, 6109 рубрик . При составлении образцовой библиотеки-серии « Сыку цюаньшу » лэйшу в сводном аннотированном каталоге были классифицированы по разделу «Философы», категории общих и литературных энциклопедий (3.11 или 44-я во всём своде), в которой было описано 217 энциклопедий-лэйшу в 27 504 цзюанях. Тексты 65 энциклопедий были включены в свод целиком. Они были составлены в период от династии Лян до середины династии Цин. Всего было использовано 10 танских, 27 сунских, 4 юаньских, 12 минских и 11 цинских энциклопедий. Объём этих сочинений был самым разным: энциклопедия династии Лян «Гуцзинь тун синмин лу» 554 года включала всего один цзюань, а литературная антология эпохи Сун «Гуцзинь шивэнь лэйцзю» — 1136 цзюаней. Иногда эти энциклопедии касались современности, как 100-свитковая «Гэчжи цзинъюань» Чэнь Юаньлуна (1652—1736), почти целиком посвящённая китайскому искусству .

Все перечисленные выше издания предпринимались по императорскому повелению и предназначались для узкого круга придворных интеллектуалов и высших сановников. Однако при династиях Сун, Юань и Мин составлялись лэйшу для более широкой аудитории, так называемые «повседневные» ( кит. 日用類書 ). Таковы: географическая энциклопедия « » (эпоха Юань), «Полное описание сокровищ Земли» ( кит. трад. 萬寶全書 , упр. 万宝全书 , пиньинь Wànbǎo quánshū , палл. Ваньбао цюаньшу ) эпохи Цин, а также провинциальная энциклопедия «Руководство по обучению всему» ( кит. трад. 萬用正宗 , упр. 万用正宗 , пиньинь Wànyòng zhèngzōng , палл. Ваньюн чжэнцзун ), распространённая в Фуцзяни и Цзяннани . Рубрикация подобных энциклопедий следовала придворным образцам, но содержание касалось повседневных материй, включая описания торговых путей, нравов и обычаев, и даже суеверий, наподобие выбора благоприятных дней для тех или иных начинаний .

Прекращение официальных изданий лэйшу в конце XVIII века не остановило развития жанра. Ряд частных проектов предприняли редакторы «Сыку цюаньшу», например, Ван Чутун (1729—1821), который составил «Ляньши» (дословно «Записки о ящичке с приданым», кит. 奩史 ) — первый в Китае свод в 100 цзюанях, целиком посвящённый женщинам и женским делам. Свод был выстроен в предметно-хронологическом порядке, включая цикл жизни от рождения к обручению и браку до смерти, а также особенностям телесного функционирования, одежды и украшений, разных видов деятельности (включая поэзию и искусство), отношений в семье и обществе, женских божеств. В составлении энциклопедии приняли участие более 100 специалистов, большинство из которых были женаты на дамах, которые занимались литературой и имели интеллектуальную репутацию .

Исследователь интеллектуальной истории Китая связывал возникновение энциклопедического жанра в Китае с циньским сожжением книг и последующей «реставрацией» древнего, в первую очередь, конфуцианского наследия при династии Хань . Начиная от эпохи Хань официальная имперская идеология всегда апеллировала к идеализированному прошлому. Политическая практика требовала создания библиографической науки и классификации имеющегося знания . По словам Гаррета Цюрндорфера, ханьские библиографы (включая Лю Синя и Лю Сяна ) применяли одновременно «ретроспективный» и «перспективный» методы. С одной стороны, они активно искали редкие сочинения, включали их в библиографии, составляли аннотации и комментарии, с другой стороны, создавали методы сохранения, передачи и активного использования накопленных книжных собраний. Около 200 года был составлен словарь « » — разъяснение терминов в их контексте, иллюстрируемом цитатами из разных сочинений и документов, организованных по семантике. Общая организация «Шимина» была выстроена по иерархии: Небо — Земля — духи — совершенные мудрецы — обычные люди — животные — вещи. В составляемых впоследствии лэйшу общего характера изложение всегда начиналось от Неба и Земли, то есть астрономических явлений, географических, геологических и административных особенностей, переходя к делам людей, а затем предметной сфере, например, утвари или оружию. Собственно, система категорий для словарного материала была использована в конфуцианском памятнике « Эръя ». Несмотря на то, что ещё в ханьскую эпоху составлялись словари, основанные на фонетическом принципе или расположении черт иероглифов, в традиции закрепилась предметная категоризация .

Не сохранилось источников, которые бы позволили проследить эволюцию самых ранних представителей жанра. В библиографиях III—IX веков упоминался свод «Хуанлань»; сохранился также текст указа Цао Пи , который повелел при восшествии на престол составить из всех доступных сочинений философов и комментариев к ним компиляцию в «последовательных категориях» ( кит. 隨類相從 ). После династии Суй была восстановлена традиция составления каталогов императорской библиотеки, которые включались в историю династии . В эпоху Тан составлялись многочисленные лэйшу, которые в первую очередь предназначались для повседневной практики государственных чиновников и готовящихся к государственным экзаменам . К концу VII века в развитии жанра явно наметились две параллельные тенденции, связанные с растущим объёмом создаваемых текстов. Во-первых, продолжалось составление универсальных или общих сводов, размеры которых постепенно увеличивались. Во-вторых, появились узкотематические компиляции, авторых которых не претендовали на всеохвантность. Такова буддийская энциклопедия VII века « », описывающая только предметы, связанные с буддийским учением и его распространением в Китае. Конфуцианский учёный Ду Ю в том же веке создал политико-институционную энциклопедию « Тундянь » . «Тундянь» включала девять основных предметных категорий: земледелие, финансы, государственные экзамены, табель о рангах, ритуалы, музыка, военные чины, уголовные наказания, провинциальная администрация, пограничная стража. Тенденция к специализации в энциклопедическом жанре явно нарастала в эпоху Сун. В императорском указе сунского Тай-цзу явно говорилось о ценности лэйшу как сборника исторических источников и прецедентов, а также государственного проекта по поддержке учёных, занимающихся сохранением древнего наследия. Государственные издательские проекты служили для объединения чиновников Севера и Юга страны. Не все из них были напечатаны сразу после составления .

В эпоху Южной Сун, по мере ослабления центральной власти и распространения книгопечатания, составлялись многочисленные частные лэйшу, которые, вероятно, пользовались коммерческим успехом. Сунская библиография, составленная в 1345 году, фиксирует, что за время существования династии было составлено в 12 раз больше энциклопедий, чем за всё время до её воцарения. Отчасти, это было связано с резким ростом кандидатов на государственных экзаменах. В начале XI века число кандидатов на уездные экзамены не превышало 20 000, достигнув в середине XIII века 400 000. Иными словами, кандидаты на роль государственных служащих и учителей нуждались в учебных пособиях. Основная часть лэйшу этого времени были посвящены налогообложению, зерновой дани, землемерному искусству или делам соляной монополии . Отчасти, стимулом для массового книгоиздания стало вторжение чжурчжэней , которое развило у китайских учёных «архивное сознание» и стремление сохранить возможно больший объём письменного наследия в печатном виде . Типичным для жанра этого времени признаётся «Лидай чжиду сяншо» 1180 года. Исследовавшая этот памятник Хильде де Верд ( Лейденский университет ), отмечала, что каждая рубрика политической энциклопедии разделена на две части: собственно, цитаты из первоисточника, и комментарий. Материалы первоисточников располагались по заголовкам рубрик в хронологическом порядке; в комментарии соответствующие учреждения или законодательные нормы рассматривались в контексте, вводя в функционирование данного института . Однако в эпоху Южной Сун и Юань издавались лэйшу и других типов, что было связано с социальными изменениями. В Китае возникла довольно обширная прослойка образованных людей, которые рассматривали письменную культуру как самостоятельную ценность, не связанную с государственной службой. Кроме того, интеллектуалы нуждались в пособиях по композиции и стихосложению, этикетным требованиям, и тому подобному .

При династии Мин государство вернулось к инициации и контролю над составлением лэйшу, наметилась тенденция к интегрированию содержания. К тому времени печатная техника позволяла создавать сложные иллюстрации и подробные карты. В XVII веке были выпущены примечательные иллюстрированные издания. В 1609 году вышел « ». Под «мирами» подразумевались Небо, Земля и человек. Компиляция включала 14 основных категорий, и критики последующего времени не одобряли разнородность содержания. В 1623 году было выпущено «Собрание рисунков и письмен» ( кит. 圖書編 ), разделённое на четыре категории: конфуцианский канон; космология, астрономия и календарь; география; биографии. Все последние главы финальной категории были посвящены «необъяснимому» и рифмовнику. Карты для этого издания использовали западные достижения, привнесённые в Китай миссией иезуитов . Подобные сборники также свидетельствовали об изменениях общества эпохи Мин, когда возросшие доходы верхушки общества и высокий статус образованности привели к формированию крупных частных библиотек, к которым далеко не всегда предоставлялся доступ всем желающим. Поскольку государство не занималось изданием лэйшу для кандидатов на экзамены и коллекционеров, эта рыночная ниша была занята частными издателями. Показательным считается случай Ху Вэньхуаня ( 胡文焕 ), жившего в Ханчжоу на рубеже XVI—XVII веков. Собрав обширную библиотеку, он стал активно распространять имевшиеся у него редкие издания, продавая продукцию своей частной типографии в Ханчжоу и Нанкине . В общей сложности он напечатал 346 названий книг, в том числе серию лэйшу «Собрание правильно классифицированных познаний» ( кит. трад. 格致叢書 , упр. 格致丛书 , пиньинь Gézhì cóngshū , палл. Гэчжи цуншу ). Библиографы XVIII века обнаружили более 200 разных версий этой энциклопедии. Наиболее полные издания включали 37 категорий. Также в 1607 году Дун Сычжаном были напечатаны «Пространные записи о различных вещах» ( кит. трад. 廣博物志 , упр. 广博物志 , пиньинь Guǎng bówùzhì , палл. Гуан боучжи ). Как и в случае со сводом Ху Вэньхуаня, огромное место в содержании этих энциклопедий занимали естественнонаучные знания, что до известной степени контрастировало с антикварной направленностью жанра. В этих энциклопедиях каждое явление рассматривались в соответствии с их полезностью для человека, и при этом вписывалось в глубокий исторический контекст, представляя генеалогию вплоть до величайших мифических мудрецов древности .

В исследовании Дэвида Холла и Роджера Эймса были специально рассмотрены принципы категоризации, на которых основан жанр лэйшу, в сопоставлении с западной энциклопедией. Западные схемы категоризации сущностей мироздания, впервые предложенные Платоном (вертикальное восхождение от чувственного к умопостигаемому миру, инструментами познания которого выступают математика и диалектика ) и Аристотелем (горизонтальная схема организации научного знания на основе логики ), которые предполагали единство мира и согласованность способов его познания. Организацию знания Аристотель выстраивал в виде древа, исходя из того, что с помощью анализа можно определить определённую основную сущность, которая позволяет свести общее знание к конкретным категориям . Собственные сочинения Аристотеля были построены как иерархия, организованная по родам и видам, включая подвиды. Неоплатонизм развил эту систему, которая была наглядно представлена в виде « Древа Порфирия », в котором каждому уровню структуры (рангу) присваивалось собственное наименование .

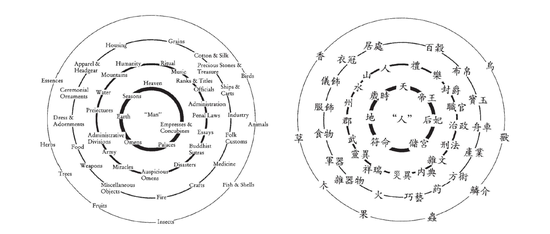

Китайское понятие «категории/рода» кит. трад. 類 , упр. 类 , пиньинь lèi , палл. лэй не отсылает к первосубстанции, а организует бесконечное множество индивидуальных вещей по функциональному сходству или родству, что было отмечено Борхесом . Поэтому лэйшу на первый взгляд кажутся хаотичными, особенно, если читать их подряд. Вдобавок, западного читателя китайских энциклопедий неизменно смущало отсутствие терминологических определений, без которых немыслим энциклопедический жанр . Категоризация лэйшу носит иерархический характер, однако логика здесь ситуационная, в основе которой лежат не абстрактные принципы, а исторические примеры (изложение ведётся от самого раннего упоминания того или иного имени или сущности в классическом каноне). Объективный интерес к описанию миру природы появляется в китайских энциклопедиях очень поздно и мало. В энциклопедии « » из 55 разделов- бу шесть посвящены императорам, императорской родне, чиновникам, занятиям чиновников, культу предков и конфуцианским церемониям; по объёму это 35 % всего текста. Это антропоцентрическая логика изложения, но здесь под «человеком» подразумевается конкретный правитель — Сын Неба, — который существует в конкретных исторических обстоятельствах. Все живые существа классифицируются от «благородных» к «низшим»: животные описываются от льва и слона к лисам и крысам; растения — от сосны и кипариса до ежевики и чертополоха . Мировые сущности делятся условно на «природные» и «культурные», положение которых в иерархии зависит от близости к императорскому двору. То есть правитель, утверждая официально составленную энциклопедию, одновременно «называет» вещи, приказывая существовать им определённым способом. На круговой схеме энциклопедии « » сущности, находящиеся в верхней части круга, благородны потому, что приносят императорскому двору наибольшее благо. Сущности, помещённые в нижнюю часть круга, могут оказывать негативное влияние. В центре схемы — правитель, который одновременно представляет перед Небом всё человечество и представляется идеальным образцом человека вообще. Если династия сильна — она является передатчиком небесной центростремительной гармонии во всей Поднебесной, сообщая всем вещам их законное место. По мере ослабления центра периферия погружается в хаос. Таким образом, создаваемые для придворного обихода энциклопедии играли важную роль как зримый инструмент ритуального управления. Чиновники, которые пользовались подобными сводами, прочно усваивали основы имперского миропорядка .

Швейцарский синолог Тома Барбье отмечал, что отбор текстов для тех или иных категорий лэйшу оставался субъективным, поскольку требовал предварительной интерпретации, которая могла отличаться от той, которая существовала в эпоху создания древних текстов. Поскольку составление лэйшу было престижным актом утверждения власти царствующей династии или конкретного монарха, сами эти тексты воспринимались и как средство управления случайностями и избавления царствующего дома от ошибок, приведших к гибели предшествующей династии . Собственно, процедуру категоризации Т. Барбье рассматривал как два совмещённых процесса. С одной стороны, это объективный процесс, в ходе которого редакторы и компиляторы анализировали лексику и выбирали ключевые слова (конкретная категоризация). С другой стороны, это субъективная интерпретация контекстов (абстрактная категоризация) .