Interested Article - Нуклеиновая кислота

- 2020-05-11

- 1

Нуклеи́новая кислота (от лат. nucleus — ядро) — высокомолекулярное органическое соединение, биополимер (полинуклеотид), образованный остатками нуклеотидов . Нуклеиновые кислоты ДНК и РНК присутствуют в клетках всех живых организмов и выполняют важнейшие функции по хранению, передаче и реализации наследственной информации .

История исследования

- В 1847 из экстракта мышц быка было выделено вещество, которое получило название « инозиновая кислота ». Это соединение стало первым изученным нуклеотидом . В течение последующих десятилетий были установлены детали его химического строения. В частности, было показано, что инозиновая кислота является рибозид-5'-фосфатом и содержит N-гликозидную связь.

- В 1868 году швейцарским химиком Фридрихом Мишером при изучении некоторых биологических субстанций было открыто неизвестное ранее вещество. Вещество содержало фосфор и не разлагалось под действием протеолитических ферментов . Также оно обладало выраженными кислотными свойствами. Вещество было названо «нуклеином». Соединению была приписана брутто-формула C 29 H 49 N 9 O 22 P 3 .

- Уилсон обратил внимание на практическую идентичность химического состава «нуклеина» и открытого незадолго до этого « хроматина » — главного компонента хромосом . Было выдвинуто предположение об особой роли «нуклеина» в передаче наследственной информации.

- В 1889 г. Рихард Альтман ввел термин «нуклеиновая кислота», а также разработал удобный способ получения нуклеиновых кислот, не содержащих белковых примесей.

- и , изучая продукты щелочного гидролиза нуклеиновых кислот, выделили их основные составляющие — нуклеотиды и нуклеозиды, а также предложили структурные формулы, верно описывающие их химические свойства.

- В 1921 году Левин выдвинул гипотезу «тетрануклеотидной структуры ДНК» , оказавшуюся впоследствии ошибочной .

- В 1935 году Клейн и Танхаузер с помощью фермента фосфатазы провели мягкое фрагментирование ДНК, в результате чего были получены в кристаллическом состоянии четыре ДНК-образующих нуклеотида . Это открыло новые возможности для установления структуры этих соединений.

- В 1940-е годы научная группа в Кембридже под руководством Александера Тодда проводит широкие синтетические исследования в области химии нуклеотидов и нуклеозидов, в результате которых были установлены детали химического строения и стереохимии нуклеотидов. За этот цикл работ Александер Тодд был награждён Нобелевской премией в области химии в 1957 году.

- В 1951 году Чаргаффом была установлена закономерность содержания в нуклеиновых кислотах нуклеотидов разных типов, получившая впоследствии название Правило Чаргаффа .

- В 1953 году Уотсоном и Криком установлена вторичная структура ДНК, двойная спираль .

Способы выделения

Описаны многочисленные методики выделения нуклеиновых кислот из природных источников. Основными требованиями, предъявляемыми к методу выделения, являются эффективное отделение нуклеиновых кислот от белков , а также минимальная степень фрагментации полученных препаратов. Классический метод выделения ДНК был описан в 1952 году и используется в настоящее время без значительных изменений . Клеточные стенки исследуемого биологического материала разрушаются одним из стандартных методов, а затем обрабатываются анионным детергентом . При этом белки выпадают в осадок, а нуклеиновые кислоты остаются в водном растворе. ДНК может быть осаждена в виде геля осторожным добавлением этанола к её солевому раствору. Концентрацию полученной нуклеиновой кислоты , а также наличие примесей (белки, фенол) обычно определяют спектрофотометрически по поглощению на А 260 нм.

Нуклеиновые кислоты легко деградируют под действием особого класса ферментов — нуклеаз . В связи с этим при их выделении важно обработать лабораторное оборудование и материалы соответствующими ингибиторами . Так, например, при выделении РНК широко используется такой ингибитор рибонуклеаз , как DEPC .

Физические свойства

Нуклеиновые кислоты хорошо растворимы в воде , практически нерастворимы в органических растворителях. Очень чувствительны к действию температуры и критическим значениям уровня pH . Молекулы ДНК с высокой молекулярной массой, выделенные из природных источников, способны фрагментироваться под действием механических сил, например, при перемешивании раствора. Нуклеиновые кислоты фрагментируются ферментами — нуклеазами .

Строение

Полимерные формы нуклеиновых кислот называют полинуклеотидами. Различают четыре уровня структурной организации нуклеиновых кислот: первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры. Первичная структура представляет собой цепочки из нуклеотидов, соединяющихся через остаток фосфорной кислоты (фосфодиэфирная связь). Вторичная структура — это две цепи нуклеиновых кислот, соединённые водородными связями. Цепи соединяются по типу «голова-хвост» (3' к 5'), по принципу комплементарности (азотистые основания находятся внутри этой структуры). Третичная структура, или же спираль, образуется за счет радикалов азотистых оснований (образуются водородные дополнительные связи, которые и сворачивают эту структуру, тем самым обуславливая её прочность). И, наконец, четвертичная структура — это комплексы гистонов и нитей хроматина .

Поскольку в нуклеотидах существует только два типа гетероциклических молекул, рибоза и дезоксирибоза, то и имеется лишь два вида нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК).

Мономерные формы также встречаются в клетках и играют важную роль в процессах передачи сигналов или запасании энергии. Наиболее известный мономер РНК — АТФ , аденозинтрифосфорная кислота, важнейший аккумулятор энергии в клетке.

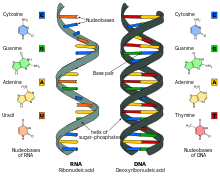

ДНК и РНК

- ДНК ( дезоксирибонуклеиновая кислота ). Сахар — дезоксирибоза , азотистые основания: пуриновые — гуанин (G), аденин (A), пиримидиновые — тимин (T) и цитозин (C). ДНК часто состоит из двух полинуклеотидных цепей, направленных антипараллельно.

- РНК ( рибонуклеиновая кислота ). Сахар — рибоза , азотистые основания: пуриновые — гуанин (G), аденин (A), пиримидиновые — урацил (U) и цитозин (C). Структура полинуклеотидной цепочки аналогична таковой в ДНК. Из-за особенностей рибозы молекулы РНК часто имеют различные вторичные и третичные структуры, образуя комплементарные участки между разными цепями.

Типы РНК

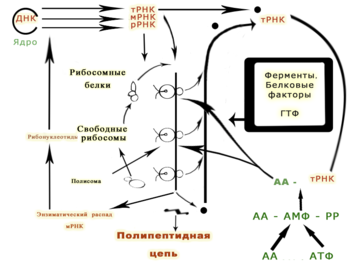

Ма́тричная рибонуклеи́новая кислота́ ( мРНК , синоним — информацио́нная РНК, иРНК ) — РНК , содержащая информацию о первичной структуре (аминокислотной последовательности) белков . мРНК синтезируется на основе ДНК в ходе транскрипции , после чего, в свою очередь, используется в ходе трансляции как матрица для синтеза белков. Тем самым мРНК играет важную роль в «проявлении» ( экспрессии ) генов .

Рибосо́мные рибонуклеи́новые кисло́ты ( рРНК ) — несколько молекул РНК , составляющих основу рибосомы . Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции — считывания информации с мРНК при помощи адапторных молекул тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами .

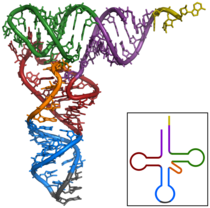

Транспортная РНК, тРНК — рибонуклеиновая кислота , функцией которой является транспортировка аминокислот к месту синтеза белка . Имеет типичную длину от 73 до 93 нуклеотидов и размеры около 5 нм. тРНК также принимают непосредственное участие в наращивании полипептидной цепи, присоединяясь — будучи в комплексе с аминокислотой — к кодону мРНК и обеспечивая необходимую для образования новой пептидной связи конформацию комплекса.

Для каждой аминокислоты существует своя тРНК.

тРНК является одноцепочечной РНК , однако в функциональной форме имеет конформацию «клеверного листа». Аминокислота ковалентно присоединяется к 3'-концу молекулы с помощью специфичного для каждого типа тРНК фермента аминоацил-тРНК-синтетазы . На участке C находится антикодон , соответствующий аминокислоте.

Некодирующие РНК (non-coding RNA, ncRNA) — это молекулы РНК , которые не транслируются в белки . Ранее использовавшийся синоним , малые РНК (smRNA, small RNA), в настоящее время не используется, так как некоторые некодирующие РНК могут быть очень большими, например, Xist .

Последовательность ДНК , на которой транскрибируются некодирующие РНК, часто называют РНК-г е ном.

В число некодирующих РНК входят молекулы РНК, которые выполняют очень важные функции в клетке — транспортные РНК ( тРНК ), рибосомные РНК ( рРНК ), такие малые РНК, как малые ядрышковые РНК (snoRNA), микроРНК , siRNA , piRNA , а также длинные некодирующие РНК — Xist , , , , , TUG1 .

Последние транскриптомные технологии ( секвенирование РНК ) и методы ДНК-микрочипов предполагают наличие более чем 30 000 длинных некодирующих РНК ( англ. long ncRNA ). Примерно такое же количество малых регуляторных РНК содержится в геноме мыши.

Примечания

- J. Liebig. ??? (неопр.) // Annalen. — 1847. — Т. 62 . — С. 257 .

- Edmund B. Wilson. . — N. Y. : Macmillan, 1895. — P. 4.

- P. A. Levene. (англ.) // J. Biol. Chem. : journal. — 1921. — Vol. 48 . — P. 119 .

- Во время выдвижения «тетрануклеотидной структуры» химики критически относились к самой возможности существования макромолекул, вследствие чего ДНК была приписана структура с низкой молекулярной массой

- W. Klein, S. J. Thannhauser. ??? (неопр.) // Z. physiol. Chem.. — 1935. — Т. 231 . — С. 96 .

- J. D. Watson, F. H. C. Crick. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid (англ.) // Nature . — 1953. — Vol. 171 . — P. 737—738 . — doi : .

- Ernest R. M. Kay, Norman S. Simmons, Alexander L. An Improved Preparation of Sodium Desoxyribonucleate (англ.) // : journal. — 1952. — Vol. 74 , no. 7 . — P. 1724—1726 . — doi : .

- Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. — 5. — Garland Science, 2008. — 1392 с. — ISBN 0815341059 .

Литература

- Бартон Д., Оллис У. Д. Общая органическая химия. — М. : Химия, 1986. — Т. 10. — С. 32—215. — 704 с.

- Франк-Каменецкий М. Д. Самая главная молекула. — М. : Наука, 1983. — 160 с.

- Аппель Б., Бенеке И., Бенсон Я., под ред. С. Мюллер. Нуклеиновые кислоты от А до Я. — М. : Бином, 2012. — 352 с. — ISBN 978-5-9963-0376-2 .

- 2020-05-11

- 1