Васильев, Павел Петрович (богослов)

- 1 year ago

- 0

- 0

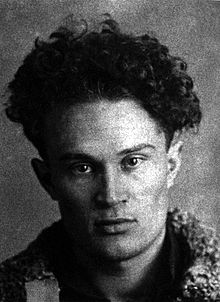

Па́вел Никола́евич Васи́льев ( 23 декабря 1909 [ 5 января 1910 ] , Зайсан — 16 июля 1937 , Лефортовская тюрьма ) — русский советский поэт. Родоначальник (по определению С. Клычкова ) «героического периода» в русской литературе — «эпохи побеждающего в человеческой душе коммунизма».

Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован посмертно 20 июня 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР «за отсутствием состава преступления» [ неавторитетный источник ] .

Родился 5 января 1910 года (23 декабря 1909 года по ст. ст. ) в Зайсане (ныне Республика Казахстан ). Отец, Николай Корнилович Васильев (1886—1942) — учитель математики и методики арифметики, сын пильщика и прачки, выпускник Семипалатинской учительской семинарии. Мать — Глафира Матвеевна, урожд. Ржанникова (1888—1943), дочь крестьянина Красноуфимского уезда Пермской губернии , окончила женскую прогимназию в Павлодаре .

В 1906 году супруги Васильевы переехали в Зайсан, где Николай Корнилович поступил учителем в приходскую школу . Два первых ребёнка, Владимир и Нина, умерли в младенчестве.

В 1911 году переехали в Павлодар , где Н. К. Васильев преподавал на педагогических курсах. [ источник? ]

В 1913 году переехали в станицу Сандыктавскую, где преподавал Н. К. Васильев.

В 1914 году переехали в Атбасар , где Н. К. Васильев был директором высшего начального училища .

В 1916 году в семье Васильевых родился второй сын — Борис (1916—1940). Переехали в Петропавловск , где Н. К. Васильев тоже был директором высшего начального училища.

В 1917 году Павел начинает учебу в Петропавловском высше-начальном училище.

25 июня 1919 года в семье Васильевых родился третий сын — Виктор (1919—2006).

В августе 1919 года семья переезжает в Омск , где Н. К. Васильев оказался, будучи мобилизован в армию Колчака .

Осенью 1920 года Васильевы вернулись в Павлодар, где жили у родителей Глафиры Матвеевны. Павел учился в семилетней школе, находящейся в , в ведении Управления водного транспорта , директором которой был его отец, затем — в школе 2-й ступени.

В 1921 году Павел вместе с отцом совершает поездку в с. Большенарымское , 24 июня на Балгынском ущелье написал первое стихотворение — «Алтай».

В 1923 году в семье Васильевых родился четвертый сын — Лев (1923—1940).

Летом 1923 года отправился в организованное для учащихся плавание на пароходе вверх по Иртышу до озера Зайсан . [ источник? ]

В 1924 году Павел окончил семилетнюю школу и продолжил обучение в Павлодарской школе 2-й ступени (девятилетке).

В 1925 году по просьбе учителя литературы написал стихотворение к годовщине смерти В. И. Ленина, ставшее школьной песней.

В 1925 году после ссоры с отцом, сбежал в Омск. [ источник? ]

По окончании школы 2-й ступени, в июне 1926 года уехал во Владивосток , пять месяцев проучился в Дальневосточном университете , где прошло его первое публичное выступление. Участвовал в работе литературно-художественного общества, поэтической секцией которого руководил Рюрик Ивнев . [ источник? ]

С сентября по ноябрь 1926 года — грузчик в порту Владивостока, матрос на промысловом судне.

6 ноября 1926 года в газете «Красный молодняк» было напечатано стихотворение «Октябрь» (первая из известных ныне публикаций поэта).

18 декабря 1926 года с рекомендовательным письмом Рюрика Ивнева, отправился в Москву , по пути останавливался в Хабаровске , Новосибирске , где познакомился с Николаем Ановым , Леонидом Мартыновым , Сергеем Марковым и Евгением Забелиным и Омске , где участвовал в литературных собраниях, работал инструктором физкультуры в детском доме. В июне 1927 года в журнале « Сибирские огни » было напечатано стихотворение «Рыбаки».

В Москву приехал в июле 1927 года, 5 августа по направлению Всероссийского Союза писателей поступил на литературное отделение Рабфака искусств им. А. В. Луначарского (не окончил). В конце года был отчислен из-за частых прогулов, а также «за недисциплинированность и откол от масс». Уехал в Омск. Безуспешно пытался стать членом РАПП. [ уточнить ]

28 августа 1927 года — в «Комсомольской правде» было напечатано стихотворение «Прииртышские станицы».

В 1928 году жил у родителей в Омске, его произведения печатали в Омске и Новосибирске, в журнале «Сибирские огни», выступал с чтением стихов на литературных вечерах.

В июне 1928 года познакомился с Галиной Николаевной Анучиной (1911—1968), студенткой 1 курса Омского художественно-промышленного техникума. Летом 1930 года Павел Васильев и Галина Анучина вступили в гражданский брак . В декабре 1932 года Васильев расстался с ней. [ источник? ]

В августе 1928 года по направлению газеты «Советская Сибирь» Васильев и Н. Титов отправились в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку для написания очерков о социалистическом строительстве в регионе. По пути во Владивосток заезжал в Читу , Иркутск , Сретенск , Благовещенск , Верхнеудинск , Хабаровск , предлагая в газеты этих городов свои очерки и стихи для публикации. В октябре заболел цингой. С ноября работали культмассовиками, охотниками , матросами , добывали золото на Нижне-Селемджинских золотых приисках , приисках Витима , в отрогах Яблонова хребта , Павел также работал экспедитором на Зейских золотых приисках, каюром в тундре , культработником на Сучанских каменноугольных копях, о чём Васильев рассказал в книгах очерков «В золотой разведке» (1930) и «Люди в тайге» (1931); много печатались, часто подписываясь псевдонимами «Павел Китаев» и «Николай Ханов». После возвращения в Хабаровск, вели богемный образ жизни , вызвав критику в прессе, после чего Васильев уехал во Владивосток, где публиковал очерки в газете «Красное знамя». [ источник? ]

В 1928 году его стихотворения «Пароход», «Водник», «Сибирь», «Пушкин», «Азиат», «Глазами рыбьими поверья…» были напечатаны в сибирских периодических изданиях.

В 1928 году поступил в Высший литературно-художественный институт им. В. Я. Брюсова . [ источник? ]

Весной 1929 года переехал во Владивосток, работал рулевым на каботажном и рыболовецком суднах, в окружной газете «Красное знамя» были напечатаны очерки. В августе совершает плавание в Японию на шхуне «Красная Индия», проведя один день в порту Хакодате . Об этом он сам рассказал в очерке «День в Хакодате».

Осенью 1929 года приехал в Москву. Работал в газете «Голос рыбака», в качестве специального корреспондента ездил на Каспий и Арал . В Актюбинской обл. записывает песни казахов - акынов . Работает над «Песнями киргиз-казаков» и над поэмой «Песня о гибели казачьего войска». Готовит к печати книгу стихотворений «Путь на Семиге».

В 1930—1932 годах стихи Васильева печатались в « Известиях », « Литературной газете », « Новом мире », « Красной нови », « », « Пролетарском авангарде », « », « Огоньке », « Красной Ниве », « Прожекторе », «Голосе рыбака» и других периодических изданиях. [ источник? ]

4 марта 1932 года арестован вместе с Николаем Ановым, Евгением Забелиным, Сергеем Марковым, Леонидом Мартыновым и по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов — дело т. н. « Сибирской бригады », — приговорён к высылке в Северный край на три года, однако 28 мая вместе с Черноморцевым был освобождён условно. Остальные проходящие по этому делу были осуждены на три года и отправлены этапом на Северный край .

Летом 1932 года познакомился с Николаем Клюевым и Сергеем Клычковым. Поселился на квартире главным редактором газеты « Известия » и журнала « Новый мир » И. М. Гронским . Пишет поэмы «Лето» и «Август».

В конце 1932 года на стадии верстки останавливается производство сборника «Путь на Семиге» и вырезается из тиража № 11 «Нового мира» поэма «Песня о гибели казачьего войска». Познакомился с Ярославом Смеляковым и Борисом Корниловым . Пишет поэму «Соляной бунт».

3 апреля 1933 года — творческий вечер поэта в редакции журнала «Новый мир». 10 апреля 1933 года в Омске у Г. Анучиной родилась дочь Васильева — Наталья. В 1933 году женился на Елене Александровне Вяловой (1909—1990), сестра которой замужем за И. М. Гронским. [ источник? ] Пишет поэмы «Одна ночь» и «Синицын и Кº».

В конце апреля 1934 года в составе писательской бригады едет в Сталинабад . 23 апреля, будучи пьяным, вступил в конфликт с таджикскими писателями С. Айни и А. Лахути .

Летом 1934 года отдельной книгой выходит поэма «Соляной бунт».

В 1934 году была напечатана поэма «Синицын и К°». Пишет поэму «Кулаки». Познакомился с Алексеем Крученых , Ниной Голицыной, Натальей Кончаловской , Иваном Приблудным .

10 января 1935 года исключён из Союза писателей , из-за конфликта с А. М. Эфросом в писательском кафе «Дома Герцена», (схватил его за нос и вывел из кафе), в июле арестован и осуждён за «злостное хулиганство» (за драку, инициаторами которой выступили служащие редакции « Комсомольская правда »); в августе суд приговаривает Васильева к полутора годам лишения свободы «за бесчисленные хулиганства и дебоши». Его отправляют в исправительно-трудовую колонию при Большой Электростали , переводится в Таганскую тюрьму , этапируется в Рязань . Освобождён в марте 1936 года.

В июле 1936 года в «Новом мире» публикуются поэмы «Кулаки» и «Принц Фома».

В августе 1936 года путешествует по стране — от Салехарда до Бухары , Ташкента и Самарканда .

В октябре 1936 года в «Новом мире» (№ 10) — последняя прижизненная публикация стихов Васильева.

6 февраля 1937 года арестован. 15 июля приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина . Расстрелян в Лефортовской тюрьме 16 июля 1937 года вместе с В. Т. Кирилловым , И. И. Макаровым и М. Я. Карповым . Был захоронен в общей могиле № 1 «невостребованных прахов» Донского кладбища в Москве.

На Кунцевском кладбище Павлу Васильеву установлен кенотаф рядом с могилой его жены Е. А. Вяловой-Васильевой .

В 1956 году посмертно реабилитирован ВКВС СССР.

Собирали и подготавливали к изданию произведения Васильева его вдова Елена, его свояк Иван Гронский, а также поэты Сергей Поделков и Григорий Санников .

В стихах Васильева сочетаются казахская культура, фольклорные мотивы старой России с открытым, лишённым штампов языком революции и СССР .

Поэзия Васильева исполнена самобытной образной силы. Сказочные элементы сочетаются в ней с историческими картинами из жизни казачества и с революционной современностью. Сильные личности, мощные звери, жестокие события и многоцветные степные ландшафты — всё это смешивается и выливается у него в экспрессивные, стремительные сцены в стихах с переменным ритмом.

Поэма «Кулаки», которую считали «одним из самых значительных» произведений поэта, посвящена классовой борьбе в деревне в период коллективизации . [ источник? ]

В поэме «Христолюбовские ситцы» (1935—1936) Павел Васильев изобразил грядущий период развития страны и показал в образе Игнатия Христолюбова мучительный, но неизбежный процесс формирования героического человека будущего — художника и творца, сочетающего в себе идеалы Христа с практическими делами Ленина , — гения, способного преодолеть пороки этого мира. [ источник? ]

Дмитрий Ковалёв о влиянии поэзии Васильева:

…то, что не до конца получилось, скажем, у Васильева, когда он пытался создать песню-поэму, закончено, осуществлено Прокофьевым в его «Песне о России». И в таких поэтах, как Сергей Поделков, Василий Фёдоров и Борис Ручьёв , разве не чувствуется, особенно в более раннем периоде их развития, если не школа, то воздействие Васильевского таланта. Я не говорю уже о более молодых, скажем, о Цыбине , «Родительница степь» которого не намекает, а имеет прямой отправительный адрес из эпической лирики Павла Васильева.

Максим Горький в статье «Литературные забавы» негативно оценивал влияние Васильева: (1934):

… известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским.

В этой же статье упоминаются и разные оценки его деятельности:

… в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т. д.

Развинченные жесты, поступки и мысли двадцатилетнего неврастеника, тон наигранный, театральный. О нем говорят мне немало, и о нем собираюсь я поговорить на диспуте, о котором вам рассказывал и собираюсь еще рассказать.

Оценка Васильева литературным критиком Дмитрием Святополк-Мирским :

«Героем» первой половины прошлого года в поэзии был Павел Васильев. «Знаменитость» этого поэта — печальный эпизод в истории нашей литературной жизни <…> (его знаменитость не выходила за пределы московских литературных кругов). <…> представление о Васильеве как о каком-то тусклом, но мощном богатыре поэзии, которого стоит труда завоевать для пролетариата, само по себе не верно. Несомненно, что Васильев способный стихотворец, с лёгкостью пишущий стихи по любому заказу, но столь же несомненно, что это не поэт с самостоятельным поэтическим лицом. Увлечение Васильевым было обусловлено пережитками того же вкуса, который прежде удовлетворялся оперным «стиль-рюс» Ал. Толстого , Аверкиева и т. п. Стиль этот модернизовался и так сказать, «демократизовался» — боярина заменил кулак. От этого он не стал лучше. Васильев способный эпигон, и притом не столько эпигон Клюева и Клычкова , сколько акмеистов, Бунина , Сельвинского . <…> Васильева считали главным «нутряником» и любовались его «стихийной силой». На самом деле Васильев — поэт в высшей степени умышленный. <…> Увлечение Павлом Васильевым свидетельствует не только и не столько о притуплении классовой бдительности, сколько о полном притуплении чувства настоящей поэзии и о катастрофической безвкусице.

— Дмитрий Святополк-Мирский , « », 1935

По свидетельству писателя Александра Гладкова , однажды на литературном вечере Борис Пастернак должен был читать стихи после Павла Васильева, прочитавшего стихотворение «К Наталье», но Пастернак был им «так пленён, что, выйдя на эстраду, заявил аудитории, что считает неуместным и бестактным что-либо читать после этих „блестящих стихов“» .

По свидетельству С. Б. Рудакова, О. Мандельштам высоко ценил П. Васильева: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и Васильев» .

Памир (литературная группа) ; Николай Клюев; Пётр Орешин; Сергей Клычков.