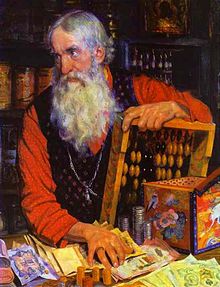

Купец

- 1 year ago

- 0

- 0

Купец — человек ( торговец ), занятый в сфере торговли , купли-продажи.

Профессия купца известна ещё в Древней Руси , в IX—XIII веках. На первых порах купцы были странствующими , впоследствии же стали оседать в населённых пунктах, где происходил наибольший товарообмен . В Российской империи купцы были выделены в отдельное сословие (см. Купечество ), со своим статусом и податями.

Купчиха — жена купца, или женщина, записанная в купеческую гильдию .

Развитие купечества, торгового дела было издревле тесно связано с развитием различных путей сообщения и видов транспорта. В Древней Руси огромное значение играла система рек, покрывающая всю страну. Именно на реках возникли самые ранние русские города — так же как и греческие полисы , одновременно и крепости и центры торговли. Первые славянские (например, Само ) и русские князья, в том числе родоначальник русской династии Рюрик , как и большинство людей той эпохи, были не только воинами, но и торговцами, участвовавшими в международной торговле (« путь из варяг в греки ») и в том числе ради этого создававшие первые города-государства .

После создания царства Ордынского в XIII веке вся Русь покрывается сетью новых военных путей и дорог, созданных для нужд во́йска . Также в это время Русь включается в международную торговлю в Евразии, систему « Великого шёлкового пути ». В это же время начинает развиваться гужевой транспорт (знаменитая ямщицкая служба) и торговля с ним связанная, просуществовавшая до конца XIX века, когда её заменила торговля, основанная на железнодорожном транспорте. В XIX веке, например, известна история купца А. Ф. Второва , родоначальника купеческой династии Второвых , который, как и многие другие, начал своё дело с крупных оптовых поставок мануфактуры в Сибирь с Нижегородской ярмарки и Москвы, как тогда говаривали, «добывал хлеб гужом» (гуж — кожаная глухая петля, которой скрепляется хомут с оглоблями ).

В XV веке купцам иногда поручались административные и дипломатические задачи, князья могли советоваться с купцами, которые бывали в других странах и могли предоставить о них определённые сведения. Представляли интерес для государства и " хожения " купцов в другие страны .

Зачастую купцы вместо договоров использовали понятие «Слово купеческое», при его нарушении купцов исключали из гильдии.

В будние дни купцы носили картуз (разновидность фуражки ), длиннополый, утеплённый, из толстого сукна сюртук , сапоги с высокими голенищами. Сюртуки купцы предпочитали чёрного или темно-синего крепа, кастора или сукна. Пуговицы на купеческих сюртуках были маленькие, размером с двухкопеечную монету, плоские, обтянутые шелком. Широкие брюки ( шаровары ) заправлялись в сапоги. Часто носили брюки в мелкую клеточку или в полоску. Зимой носили шубы. Мелкие купцы носили утеплённую разновидность сюртука, которая называлась «сибирка». Она одновременно выполняла роль и летнего пальто , и представительского костюма .

В праздничные дни купцы следовали европейской моде, надевали сюртуки, жилетки , туфли , иногда фраки и цилиндры .

Для того, чтобы выделиться, купцы пробовали в своей одежде различные стили: шинель могла сочетаться с цилиндром. Постепенно традиционная русская одежда в гардеробе купца заменялась на европейскую: фраки, визитки , костюмы , зачастую сшитые у столичных мастеров.

Жёны купцов были, как правило, моложе мужей. Были широко распространены межсословные браки. Например, в конце XVIII века в Томске и Тюмени внутрисословными были около 15 % купеческих браков. Жёны остальных купцов происходили, в основном, из крестьян и мещан. В первой половине XIX века купцы стали чаще жениться на мещанках , а количество внутрисословных браков выросло до 20 % — 30 %.

Купеческие семьи — патриархального типа, с большим количеством детей. Семьи купцов-евреев и старообрядцев были бо́льшего размера.

Купеческая семья к тому же была ещё и семейным предприятием — формой купеческой компании. Некоторые из них стали крупнейшими в России компаниями, например « Товарищество А. Ф. Второва с сыновьями ».

После смерти мужа купчихи зачастую продолжали его торговую деятельность, несмотря на наличие взрослых сыновей. Дочери купцов в браке могли получать купеческое свидетельство на своё имя и самостоятельно вели свои дела, даже заключали сделки с собственными мужьями.

Разводы были крайне редкими. Разрешение на развод выдавал Святейший Синод .

Дети с раннего возраста начинали трудовую деятельность. С 15—16 лет выезжали в другие города для совершения сделок, работали в лавках, вели конторские книги и так далее.

Многие купеческие семьи имели « воспитанников » — приёмных детей [ источник не указан 1702 дня ] .

Главным героем оперы М. А. Матинского «Санкт-Петербургский гостиный двор» был купец по фамилии Сквалыгин. Опера приобрела большую популярность. Впервые на сцене показаны быт и нравы «третьего сословия».

Любимым сюжетом Б. М. Кустодиева была жизнь русского купечества.

Герой русской былины Садко сначала был гусляром , но позже разбогател и стал купцом.

Литературный памятник XV века « Хожение за три моря » написан русским купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в XV веке.

Образ купца в русском искусстве XVIII—XIX веков (преимущественно дворянском) зачастую носил негативный характер. В произведениях XVIII века основной темой остаются взаимоотношения купечества и дворянства: разорившиеся дворяне женятся на купеческих дочках ради приданого, купцы стремятся породниться с дворянами. Купец изображается жадным, хитрым и малообразованным. В пьесах «Купецкая компания» (1780) О. Чернявского и «Дворянющийся купец» («Мещанин во дворянстве», 1780) В. П. Колычёва показывается стремление купцов приобрести дворянство , или просто подражать дворянам. Также известны комедии «Смешное сборище, или Мещанская комедия» Благодарова (1787), анонимная комедия «Перемена в нравах» (1789).

В XIX веке сложились купеческие династии. Дети купцов получали домашнее образование, а их внуки учились в университетах . Купцы начали делать крупные благотворительные пожертвования, участвовать в социальной жизни городов. В комедии «Сиделец» (1804) П. А. Плавильщикова показан новый тип купца — стремящийся к образованию, знаниям и культуре. В данном произведении купец изображён как хранитель добродетели и честного нрава.

Крылов в басне «Купец» (1830) обличает жульнические приёмы ведения дел. Но в басне обманывают и купца. Крылов, таким образом, сообщает читателю, что всё общество , а не только купцы, проникнуто идеей лёгкой наживы.

В 1829 году появляется роман Фаддея Булгарина «Иван Иванович Выжигин». Главная тема романа — становление российского купечества, сопротивление проникновению иностранного капитала. В романе появляется тезис, что всего можно добиться благодаря личным качествам, а не происхождению.

В 1840-е годы купцы появляются в водевилях . Типичные названия водевилей: «Купцы третьей гильдии», «Купцы между собою», «Купеческий сынок». Действия водевилей зачастую происходят в мастерских, лавках , и так далее.

В XIX веке остаётся важной тема проникновения купечества во дворянство. В романе Василия Нарежного « Российский Жилблаз » (1814) один из героев — купец Куроумов — стремится подражать дворянам, истязая собственных слуг. Ему противопоставляются положительные герои: добродетельный помещик Простаков и купец Причудин.

В. Г. Белинский выдвигает идею о том, что в России прогресс возможен только в том случае, «когда русское дворянство обратится в буржуазию». В произведении А. Ф. Вельтмана «Саломея» (1845) купцы уже осознают собственную значимость, дворянство вытесняется успешным купечеством. Н. А. Некрасов в соавторстве с А. Я. Панаевой в 1848—1849 годах написали роман «Три страны света». Главный герой романа — дворянин, занявшийся торговлей.

В 1859 году И. А. Гончаров , сам сын симбирского купца, публикует роман « Обломов ». В романе выведен образ энергичного, предприимчивого купца Штольца. Но русский немец Штольц — отвергается обществом, а лентяй Обломов — воспринимается обществом как «свой».

В 1860-е годы, с расцветом торговли и промышленности, в произведениях А. Н. Островского появляется тема «бешеных денег», рвачества, беззастенчивого карьеризма в среде русского купечества.

|

|

В разделе

не хватает

ссылок на источники

(см.

рекомендации по поиску

).

|

В Твери расположен Музей тверского быта , который рассказывает о городской культуре XVIII—XIX веков и отражает повседневную жизнь тверских купцов, а также горожан- ремесленников .