Interested Article - Варяжская стража

- 2021-11-07

- 1

Варя́жская стра́жа ( ср.-греч. Τάγμα των Βαράγγων , Βάραγγοι ), Варяжская гвардия — название, под которым известны скандинавские и англосаксонские наёмники ( варяги ), служившие в византийском войске с X по XIV век.

Словосочетание впервые употребляется в хронике Иоанна Скилицы , Мадридском Скилице , под 1034 годом. Варяги прибывали в Византию через Киевскую Русь . В 988 году император Василий II получил от князя Руси Владимира Святославича отряд в 6000 человек для борьбы с узурпатором Вардой Фокой и организовал из них тагму . В течение двух следующих столетий варяги участвовали в войнах, которые вела империя, и служили в качестве придворной стражи . Местом их размещения сначала был Большой дворец , а начиная с эпохи Комнинов — дворцовый комплекс и Влахернский дворец . Варяжская стража была отборным формированием , славившимся верностью хозяину, физическими данными, вооружением, одеждой и дисциплиной. Их офицерам присваивали придворные звания — например, Харальд Суровый имел звание . Главой стражи с титулом аколуф обычно был грек.

Терминология

Происхождение слова «варяг», «вэринг» ( др.-сканд. Vaeringjar ) и его точное значение является дискуссионным вопросом. В греческом языке оно впервые появляется в значении « норвежец », а после формирования из них военного подразделения этим словом стали обозначать наёмников норвежского происхождения. В более поздний период, когда в составе варяжской стражи появились англосаксы и представители других германских народов , термин «варяги» распространился и на них . Распространена теория , отождествляющая варягов со скандинавскими викингами и русью . На основании греческих источников до XII века сложно понять, кого хронисты понимают под Rhosi . Вероятно, для греков различие между всеми приходящими с севера варварами не было существенным .

Оценивая современное состояние дискуссии о терминологии, известный медиевист Е. А. Мельникова полагает скандинавское происхождение собственно слова «варяг» несомненным . Его древнескандинавский эквивалент др.-сканд. vaeringi неоднократно встречается в сагах , скальдических стихах и хрониках в основном значении «человек, находящийся на службе Византии». При этом термин «вэринг» начинает употребляться позднее, чем самые ранние свидетельства о присутствии варягов в Византии — примерно с конца 980-х годов. Общее название для побывавших в Греции в сагах — др.-сканд. Grikklandsfari («ездивший в Грецию»), тогда как называя кого-то «вэрингом» нередко делается уточнение о характере военной службы этого человека. Одновременно с этим составители саг противопоставляют «вэрингов» и «норманнов», различая их как частное и общее понятия . Греческое слово греч. Βάραγγοι впервые встречается в хронике историка Георгия Кедрина при описании событий 1034 года . Для варягов английского происхождения с XIII века в официальных документах использовался термин «англо-варяги» ( ср.-греч. έγκλινοβάραγγοι ) .

Наёмники в Византии

К IX веку армия Византии состояла из двух основных частей, различных по способу формирования . Одна часть формировалась на основе ополчения , формируемого в фемах , которых к правлению императора Феофила насчитывалось 11 в азиатской части империи и 12 в европейской. Солдаты, поставляемые фемами, назывались стратиотами и акритами . После военных реформ императора Константина V (741—775), когда дислоцированные в Константинополе и выполнявшие исключительно церемониальные задачи отряды дворцовой стражи были преобразованы в боевые части, сложилось разделение регулярной части армии на четыре тагмы : схол , эскувитов , (сформированы в период совместного правления Константина VI (780—797) и его матери Ирины ), (сформированы при Никифоре I (802—811)) во главе со своими доместиками . Помимо этих подразделений, на службе византийского императора находились отряды иностранных наёмников, служивших главным образом в личной императорской страже ( ср.-греч. ἑταιρεία , ). Постепенный упадок фемной армии и её неспособность отвечать сложным боевым задачам привели к формированию наёмных подразделений из иностранцев, преимущественно из Западной Европы. Образованные по этому принципу тагмы, каждая из которых включала солдат определённой национальности, несли службу либо в Константинополе, либо в провинциях . Столичная этерия подразделялась на 3 (Большую, Среднюю и Третью этерии) или 4 части . Предположительно, Большая этерия состояла из христианских подданных империи, представители дружественных народов зачислялись в Среднюю, а прочие попадали в Третью. В конце IX или в начале X века Третья этерия была упразднена и большинство наёмников с тех пор служили в Большой .

С точки зрения оплаты, части византийской армии также различались. Фемное войско получало основную часть своей платы за счёт пожалованных земельных наделов, в регулярной армии солдаты получали ежегодное жалование ( ), различавшееся в зависимости от должности и подразделения. Однако для поступления на такую службу требовалось внести вступительную плату, в среднем соответствующую руге за 3 года. Под этим же названием известны и единовременные выплаты, совершаемые по экстраординарным поводам. В важнейшем источнике X века, трактате « О церемониях » императора Константина Багрянородного (913—959), данные которого (наряду с другим трактатом того же автора, « Об управлении империей ») часто по причине отсутствия альтернативы распространяют и на другие периоды византийской истории, сообщается, что перед морской экспедицией на Крит в 902 году 700 русским наёмникам было выплачено 7200 номисм руги , то есть примерно 11 номисм на человека . В Большой этерии выплата составляла примерно 40 номисм в пересчёте на месяц. Неизвестно, требовалось ли платить вступительный взнос для приёма в варяжскую стражу, возможно при Василии II (976—1025) или одном из его непосредственных преемников эта необходимость была отменена. Для варягов, служащих за пределами столицы, оплата была существенно меньше, 10—15 номисм в месяц . В качестве экстраординарного способа оплаты варягов мог выступать или pólotasvarf , упомянутый Снорри Стурлусоном как источник огромного богатства Харальда Сурового . Смысл этого понятия не вполне ясен. По различным версиям это могло быть либо право или осуществлённая возможность разграбления дворца императора или право сбора какого-то налога .

Национальный состав

Появление варягов в Византии

Впервые присутствие отрядов викингов на территории Византии отмечается в правление императора Феофила (829—842), когда воины с севера достигли берегов Чёрного моря и угрожали городу Херсон, столице одноимённой фемы . После этого о варягах при дворе византийского императора сообщают Бертинские анналы , согласно которым ко двору императора Людовика Благочестивого в Ингельхайме 18 мая 839 года прибыла делегация от византийского двора, в составе которой были те, кто «свой народ называли Рос» и чей король называется каган ( лат. rex illorum Chacanus vocabulo ) . Возможно, что это были посланники варяжского князя, с которыми Феофил вёл переговоры о возможности приглашения отряда наёмников. По предположению А. А. Шахматова , их целью было установление дружеских отношений с Византией и пути в Швецию через Западную Европу . Несколькими годами позже, в царствование Михаила III (842—867) «тавроскифы» ( ср.-греч. Ταύρικες Σκύφαι ) были на службе императора и упоминаются Генезием как убийцы придворного евнуха Феоктиста в 855 году . В 860 году русь совершила поход на Константинополь, из чего Михаил III мог сделать выводы о военном потенциале варягов, однако неизвестно, появились ли тогда варяги на императорской службе. Приписываемая императору Льву VI (886—912) Tactica Leontis ничего о них не сообщает . В следующий раз Rhosi появляются в византийских источниках в упомянутом выше рассказе трактата « О церемониях » в связи с в 902 году. Под 907 годом в « Повести временных лет » рассказывается о походе Вещего Олега и двух заключённых после этого договорах. Второй из них, составленный в 911 году, включал положение о возможности найма русов на византийскую военную службу: «Если же будет набор в войско и эти (русичи) захотят почтить вашего царя, и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть так будет» . В связи с рассказом о путешествии княгини Ольги ко двору императора Константина VII в 955 или 957 году автор «Повести временных лет» упоминает о ранее высказанной императором просьбе о присылки воинов-варягов (русов) , а в «О церемониях» упоминаются «крещёные росы» в составе дворцовой стражи .

Впервые употребление слова ср.-греч. Βάραγγοι фиксируется в греческих источниках в 1034 году .

Наёмники из других народов

Варяги не были единственным этническим компонентом византийской армии. Говоря о её национальном составе, арабские источники называют русов , , ферганцев , аланов , огузов , печенегов , грузин , армян и франков ( ср.-греч. Φράγγοι ). Армянский историк XII века Матвей Эдесский упоминает также «обитателей дальних островов», однако скорее всего он имел в виду скандинавов . Согласно официальному документу периода правления императора Михаила VII (1071—1078) армия включает в себя русские , варяжские , колбягов , франкские, болгарские и сарацинские отряды. Аналогичный перечень содержится в хрисовуле от 1079 года императора Никифора Вотаниата (1078—1081). При Алексее I Комнине (1081—1118) в 1088 году перечень следующий: русские, варяги, колбяги , англичане ( ср.-греч. Ίγγλινοι ), франки, немцы ( ср.-греч. νεμίτζων ), болгары, сарацины, аланы, абазги , « бессмертные » и прочие ромеи и иностранцы . Природа этих документов и специфика византийского юридического языка не исключают того, что используемые в этих перечнях обозначения народов не являются взаимоисключающими. Из названных народов к варягам традиционно причисляют англичан .

Первым на эмиграцию англосаксов в Византию после завоевания Англии нормандцами в 1066 году обратил внимание французский византинист XVII века Дюканж , который рассмотрел основные источники на эту тему — хронику Ордерика Виталия (середина XII века), рассказ Анны Комнины и другие. По мнению Дюканжа, большую часть эмигрантов из Англии в Византию составляли даны , а начали они прибывать в Византию после смерти Кнуда Великого в 1035 году . Датская теория в настоящее время считается не имеющей подтверждения, а основные наблюдения Дюканжа были переоткрыты в 1871 году английским историком Э. Фриманом . Согласно этому исследователю, миграция началась уже после битвы при Гастингсе , но массовый характер приобрела только в правление императора Алексея I Комнина (1081—1118) . В 1874—1875 годах этот вопрос более детально исследовал В. Г. Васильевский , который обратил внимание на то, что на византийской службе «варяго-английская дружина» получила возможность воевать против норманнов, с которыми империя вела в начале царствования Алексея I войну на Балканах . Точные временные рамки появления английских наёмников в Византии не вполне ясны, так как согласно Ордерику англичане отплыли в Византию и были приняты Алексеем I уже в 1060-е годы, что является явным анахронизмом .

Возможно относящимися к англичанам считаются четыре упоминания «варягов из Фулы» ( ср.-греч. οί έκ τής Θούλης Βάραγγοι ) в хронике Анны Комнины. Однако она, сообщая о событиях начала 1080-х годов, говорит о них, как об уже давно служащих империи. Из этого В. Г. Васильевский делает вывод, что она путается в этнической принадлежности варваров, и речь у неё идёт о скандинавах . Однако, по мнению А. А. Васильева , это кажущееся противоречие может быть объяснено тем, что свои воспоминания Анна Комнина писала после 1148 года, когда преобладание англичан среди варягов стало давно уже свершившимся фактом . Мнение о том, что англо-варяги играли значительную роль с конца XI века оспаривает немецкий византинист Ф. Дёльгер . Дополнительную аргументацию в пользу значительного притока англичан уже в конце 1070-х годов приводит .

Организация

Начальник варяжской стражи назывался аколуфом ( ср.-греч. ἀκόλουθος ) или аколитом ( лат. acolythus ) . Определение этой должности приводится в трактате середины XIV века « De Officiis » : «аколуф является ответственным за варангов: во главе их он сопровождает императора; поэтому его и называют аколуфом, то есть сопровождающим» . Это звание упоминается ещё в трактате Константина Багрянородного « О церемониях », и тогда это был начальник отряда иностранных наёмников. Это была достаточно важная должность. Хотя аколуф подчинялся друнгарию , он был в значительной степени независим от него . При Палеологах аколуф занимал 51-ю позицию в придворной иерархии . Полагающееся по рангу облачение аколуфа также описано у Кодина: тюрбан с золотым шитьём, шёлковый каббадион и с маленькой красной кисточкой. В обязанности аколуфа входило в некоторых случаях выполнение важных военных задач в роли полководца, а также участие в придворных церемониях и даже дипломатические миссии. В качестве помощников у аколуфа было несколько примикириев . Примикирию подчинялись территориальные подразделения варягов и, насколько известно, эту должность могли занимать греки. По названию известна также должность «великого переводчика варягов» ( ср.-греч. μέγας διερμηνεύτος ) .

В отличие от охраны императора из числа греков, составлявших тагму экскувиторов , не все варяги размещались при дворе. Из всего варяжского корпуса отбиралась только малая часть, которая содержалась во дворце и несла личный караул, служа телохранителями, почётной стражей. Это были отборные или дворцовые варяги ( ср.-греч. οί έν τώ παλατίω Βάραγγοι ), носившие секиры на правом плече, которые стояли у императорского трона и следовали за императором во время выходов. Кроме них были ещё «внешние варяги» ( ср.-греч. οί έκτός Βάραγγοι ), нёсшие строевую службу и жившие в фемах .

Боевой путь

До смерти Романа III в 1034 году

В 949 году корабли руси ( оусии , лат. ousiai , ср.-греч. ούσία ) участвовали в охране морского побережья у Диррахия и в Далмации . В том же году 629 русов ( ср.-греч. ́Ρώς ) были посланы в составе экспедиции на Крит . Согласно арабским источникам, в византийской армии, потерпевшей 30 октября 954 года поражение под от Сейф-ад-Даулы были представители народа русь . По предположению французского историка А. Рамбо , они принимали участие и в предыдущем походе в Сирию в 947 году. Хотя подтверждений этому нет, некоторые историки полагают, что русь участвовала в кампаниях Никифора Фоки (963—969) на Кипре, Сирии и Сицилии в конце 950-х — начале 960-х годов. Частое упоминание русов в трудах византийских историков дало основание французскому биографу этого императора Л.-Г. Шлюмберже полагать, что уже тогда существовало отдельное варяжское подразделение стражи, однако это маловероятно . В 967 году по поручению Никифора князь Святослав Игоревич осуществил завоевание Болгарии . Ещё об одном военном эпизоде в это царствование известно со слов Лиутпранда Кремонского , сообщившего об отправке в Италию флота из хеландий, среди которых было две русских и две галльских . Возможно, имелись в виду суда варягов и норманнов . Предположение Шлюмберже о том, что убийство Никифора в декабре 969 года было совершено при участии варягов также ничем не подтверждено. В правление Иоанна Цимисхия (969—976) не известно упоминаний о варягах на византийской службе, если не считать ставшей продолжением болгарского похода Святослава русско-византийской войны 970—972 годов . Под 980 годом в « Повести временных лет » приводится рассказ о том, как князь Владимир Святославич отправил из Киева в Византию требующих с горожан выкуп варягов . Поскольку вскоре императором Василием II (976—1025) был образован корпус варяжской стражи, Д. С. Лихачёв принимает датировку, указанную в летописи и связывает эти два события, однако по мнению А. А. Шахматова имел место перенос событий периода начала великого княжения Ярослава Мудрого , когда в 1017 году варяги бесчинствовали в Киеве .

Важнейшей вехой в истории варяжской стражи считается прибытие к Василию II отряда из 6000 «тавроскифов» для помощи в подавлении мятежа Варды Фоки , имевшего место в 987—989 годах. Согласно историку второй половины XI века Михаилу Пселлу , «царь Василий порицал неблагодарных ромеев, и поскольку незадолго перед тем явился к нему отряд отборных тавроскифских воинов, задержал их у себя, добавил к ним других чужеземцев и послал против вражеского войска» . Академик В. Г. Васильевский в своей работе 1874—1875 годов «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков» истолковывает эти достаточно неопределённые выражения Пселла как указание на то, что здесь речь идёт о тех варягах, которые были отправлены из Киева в 980 году, а в 989 году они были организованы в отдельный отряд . Независимый от Пселла рассказ об этих событиях содержится в хрониках историков XII века Георгия Кедрина и Иоанна Зонары , устанавливающих причинную связь между появлением варяжского отряда, браком князя Владимира с сестрой Василия II Анной и последовавшим за этим крещением Руси в 988 году . Армянский историк Степанос Таронеци под 1000 годом сообщает о встрече между императором Василием II и царём Абхазии Багратом , когда один из сопровождающих императора «рузов» вступил в спор из-за сена с иверийцами . В результате «руз» был убит, «тогда весь народ Рузов, бывший там, поднялся на бой: их было 6.000 человек пеших, вооружённых копьями и щитами, которых просил царь Василий у царя Рузов в то время, когда он выдал сестру свою замуж за последнего. — В это же самое время Рузы уверовали во Христа. Все князья и вассалы Тайк’ские выступили против них и были побеждены» . В. Г. Васильевский связывает это столкновение варягов (русов) с грузинами с тем, что Варда Фока, как это известно от Пселла и Таронеци, опирался, кроме греков, в основном на грузин. Таким образом, в 989 году грузины Варды Фоки потерпели поражение от варяжского отряда . Одновременно с проблемой хронологии указанных событий, существует дискуссионный вопрос о национальном составе присланного Владимиром отряда. Сторонники и противники норманской теории считают воинов из него либо скандинавами, либо славянами. Терминологическую путаницу усугубляют итальянские авторы, делающие различие между варягами на императорской службе и русами, рассказывая о посланных Василием II в помощь катепану Италии .

В царствование Василия II прямых указаний на участие варяжской стражи в боевых действиях не известно, но, по мнению исландского исследователя нет никаких сомнений в том, что именно благодаря ей император смог сохранять покой внутри империи и успешно противостоять внешним угрозам. По мнению Ю. Кулаковского сведения анонимного военного трактата De re militaris , приписываемого полководцу Василия II , можно понимать как указание на то, что в кампаниях против болгар этого императора принимало участие подразделение русов . Несомненным, по мнению Блондаля, является участие варягов в сирийской кампании Василия II в 999 году, когда, по словам арабского хрониста Яхьи Антиохийского русы подожгли церковь в Эмессе вместе со скрывшимися там жителями . Годом позже случился описанный выше инцидент с грузинами . В 1016 году в Болгарии при разделе богатой добычи русам была выделена третья её часть. В 1019 году при норманны были разбиты русскими наёмниками .

В хронике Георгия Кедрина приводится эпизод, случившийся незадолго до смерти Василия II, когда ко двору явился некий Хрисохир , родственник умершего к тому времени князя Владимира Святославича , вместе с отрядом в 800 человек и изъявил желание поступить на наёмную службу . В ответ на требование императора предварительно разоружиться Хрисохир ответил отказом и ушёл через Пропонтиду . Там он высадился в Абидосе , легко победил местного стратига , но в конечном счёте отряд был рассеян .

Непосредственные преемники Василия II , его брат Константин VIII (1025—1028) и зять Роман III (1028—1034) не обладали военными талантами и при них о варяжской страже до прибытия в Византию Харальда Сурового ничего не известно. Возможно, именно варягов имел в виду Кедрин в рассказе о том, как только благодаря храбрости стражи императору удалось спастись после поражения при Аазазе . В 1032 году варяги, возможно, были в войске Георгия Маниака при взятии Эдессы .

Харальд Суровый в Византии, 1034—1043 годы

Согласно современным представлениям, сохранившиеся редакции саги о пребывании Харальда Сурового в Византии восходят к , служившего некоторое время вместе с Харальдом . В « Круге Земном », написанном потомком Халльдора Снорри Стурлусоном около 1230 года, Харальду посвящена отдельная сага . Последовательность событий жизни Харальда после поражения при Стикластадире в 1030 году известна достаточно хорошо. После битвы, в которой он участвовал пятнадцатилетним, он некоторое время скрывался, лечился, затем перебрался в Швецию , а весной следующего года отправился «на восток в Гардарики к конунгу Ярицлейву ». Там, согласно Снорри Стурлусону, он стал «хёвдингом над людьми конунга, охранявшими страну», что, по мнению является очевидным преувеличением . Рассказ из « Гнилой кожи » о том, что Харальд «приплыл на военных кораблях в Миклагард с большим войском» обычно датируют 1034 или 1035 годами. При каком императоре это произошло византийский и скандинавские источники расходятся — согласно Снорри Стурлусону это было в правление «Зоэ Могучей» и «Микьяля Каталакта», то есть императрицы Зои и её соправителя Михаила Калафата (1041—1042) , однако современник и очевидец этих событий утверждает , что «Аральт» ( ср.-греч. Άράλτης ) пожелал преклонить колена и узнать византийские порядки перед василевсом Михаилом Пафлагонянином (1034—1041), вторым мужем Зои . Размер «большого войска» Харальда указывается только у Кекавмена и, по его мнению, его составляли «пятьсот отважных воинов» . Положение, которое занял Харальд при византийском дворе, не совсем понятно. Согласно Кекавмену, вскоре после прибытия Харальд отправился с войском в Сицилию . Опираясь на данные скандинавских саг ряд историков, например пришли к выводу, что молодой принц был поставлен во главе всего варяжского войска. Г. Г. Литаврин считает это маловероятным . По мнению В. Г. Васильевского «Гаральд со своими скандинавскими товарищами … составляли особый отряд в иностранном греческом корпусе» . При этом рассказ Кекавмена помещён во главу о том, что императору не следует доверять иностранным наёмникам высоких должностей, и случай Харальда, получившего после успеха в Сицилии невысокий чин , и в конце своей службы удостоенного звания , также не очень значительного .

По предположению С. Блёндаля, опирающегося на стихи из сборника « Гнилая кожа », на первом этапе свой службы отряд Харальда участвовал в борьбе с пиратством , усилившимся после смерти Василия II . Возможно, это происходило в составе вспомогательного флота, посланного Михаилом IV к берегам Сицилии. Стихи Снорри Струлосона и собственные стихи Харальда сообщают о том, что Харальд ходил в военный поход в «Африку», однако в данном контексте слово др.-сканд. Serkir следует понимать как обозначение арабов или арабоязычных народов . К 1034 году относится рассказ Георгия Кедрина о пребывании варягов на зимних квартирах в феме Фракисий , примечательный тем, что в нём указывается на строгость дисциплины, установленном у скандинавских наёмников. Согласно Кедрину, некий варяг пытался изнасиловать местную жительницу, однако был ею убит его же мечом. Узнавшие об этом варяги отдали женщине всё имущество покойного, а его тело выбросили без погребения, как это было принято для самоубийц . Примерно в это время Византия вела войну с печенегами и одно из высказываний германского хрониста второй половины XI века Адама Бременского историки рассматривают как указание на возможно участие в этих событиях Харальда . Также вероятно участие варягов в войнах, шедших в Малой Азии — взятии Эдессы Георгием Маниаком и снятии с неё осады Константином Каталлаком в 1036 году и подавлении мятежа Адама Севастийского , сына последнего царя Васпуракана Сенекерима Арцруни в 1034 году . Возможно, рассказ саг о завоеваниях Харальда в «Йорсалаланде», то есть «земле Иерусалима », указывают на то, что его дружина охраняла христианских паломников в этот город, что стало возможно в начале правления халифа аль-Мустансира (1036—1094) .

Самым известным походом отряда Харальда является экспедиция в Сицилию под командованием Георгия Маниака ( Гиргир , др.-сканд. Gygrgir из саг) в 1038—1041 годах против норманнов , сведения о которой сохранились в многочисленных источниках, в том числе в художественном переложении саг . В этой кампании варяги принимали участие в морских и сухопутных сражениях . В нескольких битвах победа была достигнута благодаря храбрости скандинавов и с минимальными потерями с их стороны, в других — и их потери были существенны. Значительное внимание в сагах уделено личному конфликту между Маниаком и Харальдом, вызванном не в последнюю очередь резким характером византийского полководца . Последним военным свершением Харальда на византийской службе было участие в подавлении восстания против византийского владычества Петра Деляна в Болгарии , для чего варяги были отозваны из Сицилии в 1040 году .

События, предшествующие отъезду Харальда из Византии, не вполне ясны. Вероятно, он и его отряд приняли участие в свержении и ослеплении императора Михаила Калафата (1041—1042), что может быть объяснено в том числе тем, что новый император освободил из тюрьмы Маниака, куда тот был заключён в связи с конфликтом с членом правящей династии. История обретения Харальдом его невероятного богатства, его заключение в тюрьму и последующее бегство, вероятно, не связаны с историей варяжского корпуса . По мнению С. Блёндаля окончательный разгром болгарского восстания произошёл уже без Харальда, хотя варяги приняли в нём участие .

До начала правления Алексея I Комнина, 1043—1081 годы

В правление третьего мужа императрицы Зои Константина IX Мономаха (1042—1055) продолжилось ослабление военной мощи Византийской империи . Во время похода Ярослава Мудрого к Константинополю варяжские отряды были на всякий случай высланы из столицы в удалённые провинции . В грузинской хронике зафиксировано участие в 1045 году 3000 византийских варягов в междоусобном конфликте Грузии между союзником Византии князем Липаритом и царём Багратом IV . Перевод хроники, выполненный М. И. Броссе , согласно которому варяги пришли на помощь Баграту, в этом месте считается ошибочным. В том же году при помощи 700 или 800 варягов Липарит окончательно победил Баграта в Сасиретской долине . В 1050 году византийское войско под командованием великого этериарха Константина Арианита потерпело поражение от печенегов под Адрианополем , однако падение столицы Македонии было предотвращено своевременно прибывшими на помощь схолариями под командованием Никиты Главы. Для дальнейшей войны с печегами была сформирована новая армия под общим командованием этнарха , включая нанятых в Южной Италии норманнов и варягов во главе с аколуфом Махаилом. После нескольких побед и поражений война с этими кочевниками была завершена 30-летним миром . В 1050-е годы, между кампаниями против печенегов и после, варяги достаточно успешно воевали в Малой Азии против сельджуков Тогрул-бека . Немногочисленные византийские успехи в Италии в 1046 и 1048 годах связаны с варягами .

После смерти Константина IX в январе 1055 года варяги упоминаются в связи с дворцовыми событиями — неудачном заговором Феодосия и борьбой между Михаилом VI Стратиотиком (1056—1057) и Исааком Комнином (1057—1059), причём в последнем случае варяги воевали на стороне обоих претендентов на власть . В посольстве Стратиотика к Исааку Комнину участвовал историк Михаил Пселл , благодаря которому сохранилось описание внешнего вида варягов из личной охраны Комнина, которых он предпочитает называть «тавроскифами» :

…А дальше уже располагались союзные силы, прибывшие к мятежникам из других земель, италийцы и тавроскифы, сам вид и образ которых внушали ужас. Глаза тех и других ярко сверкали. Если первые подкрашивают глаза и выщипывают ресницы, то вторые сохраняют их естественный цвет. Если первые порывисты, быстры и неудержимы, то вторые бешены и свирепы. Первый натиск италийцев неотразим, но они быстро переполняются гневом; тавроскифы же не столь горячи, но не жалеют своей крови и не обращают никакого внимания на раны. Они заполняли круг щита и были вооружены длинными копьями и обоюдоострыми секирами; секиры они положили на плечи, а древки копий выставили в обе стороны и как бы образовали навес между рядами.

В этом отрывке под «италийцами» понимаются норманнские наёмники из Сицилии; смысл выражения «заполняли круг щита», согласно Я. Н. Любарскому , не известен , Кашляк С. Г. предположил, что имеется в виду строй « стена щитов » .

В непродолжительное царствование Исаака I варяги упоминаются только один раз, когда в 1058 году, император послал отряд наёмников арестовать патриарха Михаила Керулария . Как сообщает Иоанн Зонара , солдаты с бесчестием стащили патриарха с трона и, посадив на мула, отправили в порт . Вероятно, подобное поручение невозможно было доверить греческим солдатам. Однако вполне возможно, что без участия варягов не обошлось в походах против печенегов и венгров летом 1059 года . При Константине X Дуке (1059—1067) варяги активно участвовали в боевых действиях в Италии — в 1066 году они были посланы на защиту Бари и тогда же победили Роберта Гвискара в морском сражении у Бриндизи . Тем не менее, в апреле 1071 года последние итальянские владения империи были утрачены. В память о варягах часть гавани Бари называется итал. Mare dei Guaranghi .

После смерти Константина X в 1067 году престол получил Роман IV Диоген (1068—1071) по праву нового супруга вдовы покойного императора, Евдокии . Новый император, популярный среди греческой части войска, вызвал недовольство у варягов, возмущённых отстранением от власти сыновей Константина X. Тем не менее, варяги упоминаются среди войск, отправленных в 1068 году в Малую Азию против сельджуков . В катастрофическом поражении при Манцикерте в 1071 году вместе с императором погибла вся его охрана, после чего отряд «провинциальных варягов» прекратил своё существование . В правление сына Константина X Михаила VII (1071—1078) варяги упоминаются в связи с подавлением мятежа Никифора Вриенния Старшего . Рассказывая об этих событиях, историк Михаил Атталиат явно называет воевавших в данном случае и на море, и на суше, варягов, «русскими», что, по мнению В. Г. Васильевского однозначно указывает на синонимичность этих понятий . Следующему мятежу, предпринятому Никифором Вотаниатом (1078—1081), Михаил VII решил не сопротивляться, отказавшись последовать совету своего полководца Алексея Комнина и послать варягов подавить беспорядки. В свою очередь, против Вотаниата продолжал бороться Вриенний. В решительной битве при Каловарии Комнин разбил армию узурпатора, включавшую 5000 норманнов и значительное количество наёмников, примкнувших к мятежу из-за невыплаты платы при Михаиле VII . Никифор Вриенний в результате был ослеплён, а его брат Иоанн был вскоре после этого убит в Константинополе. Как сообщает Кедрин , он был зарублен топором варягом, которому он ранее приказал отрезать нос. Вероятно, после этого у императора не было выбора, кроме как казнить убийцу, однако эта история вызвала неудовольствие остальных варягов. Часть из них напала на дворец, однако в этот раз Никифору удалось отбиться при помощи сохранивших верность греков. Инцидент был расследован и наказанию подверглись только непосредственные виновники. Когда в марте 1081 года Алексей Комнин начал мятеж, варяги и куманы сохранили верность Вотаниату. Тем не менее, император, узнав о восстании на флоте , предпочёл не сопротивляться и уступить власть без кровопролития .

До падения Константинополя в 1204 году

С восшествием на престол Алексея I Комнина (1081—1118) возобновились войны с норманнами . Формальным поводом стало желание Роберта Гвискара отомстить за Михаила VII, чей сын был женат на дочери Гвискара. В главном сражении войны 1081—1085 годов при Диррахии , состоявшейся 18 октября 1081 года, приняли участие варяги под предводительством Намбита . Подробности этого сражения описала дочь императора, Анна Комнина . По мнению Е. А. Серена, построение варягов в этой битве являлось классическим . В ходе сражения, завершившегося поражением византийцев, воины Намбита оторвались от основной части войска и попали в засаду. Попытавшись скрыться в церкви, они были в ней сожжены . После поражения Алексей оставил 500 варягов в замке Кастория, который норманны смогли взять только после длительной осады . В дальнейшем Намбит упоминается в числе участников одного из сражений с печенегами и, хотя варяги явно не указаны Анной Комниной при рассказе о главной битве печенежской войны конца 1080-х годов, по мнению нет оснований сомневаться в том, что они там были. Это же относится и к войнам против сербов и турок, которые вёл Алексей Комнин . Участие варягов в боевых действиях в Малой Азии совместно с крестоносцами после 1097 года также предположительно .

События Первого крестового похода привели к увеличению числа варягов на византийской службе. К традиционным каналам привлечения этой категории наёмников (индивидуальный наём, наём по международному соглашению, посредством эмиссара) добавилось привлечение пилигримов-крестоносцев. Наиболее часто по этой причине прибывали в Византию воины из Норвегии и Дании , соединявшие воинскую службу с паломничеством к святым местам . В изложении Саксона Грамматика в подробностях известно о пребывании при дворе Алексея I короля Дании Эрика I , прибывшего с супругой и большой свитой в византийскую столицу с паломническими целями. По предположению С. Блёндаля, часть людей из свиты Эрика была нанята императором Алексеем, за что Эрик получил в «дар» половину леста золота ( др.-сканд. gulli rauðu halfa lest ) — сумму, эквивалентную 40 талантам . Эти варяги были отправлены служить в гарнизоне кипрской крепости Пафос . По оценке того же исследователя, в результате визита двух скандинавских монархов на византийскую службу поступило от 4 до 5 тысяч воинов . В правление Алексея I среди варягов начинают преобладать англичане. Помимо участия в боевых действиях с норманнами в начале 1080-х годов, источники отмечают их службу по охране императорского дворца . По мнению флот английских наёмников сыграл важную роль в разгроме печенегов в 1091 году. Командиром этого флота (достоверность которой спорна ) называет «Сигурда, эрла Глостера», которого гипотетически отождествляют с известным по Книге Судного дня .

После смерти Алексея I в 1118 году варяги сыграли важную роль в передаче власти сыну покойного императора, Иоанну II (1118—1143), чьё право на власть оспаривали мать и старшая сестра . В течение своего продолжительного царствования Иоанн II вёл многочисленные, преимущественно успешные войны. Единственным эпизодом, участие в котором варягов достоверно известно, является состоявшаяся в 1122 году битва при Берое , в результате которой печенеги были окончательно разгромлены и перестали представлять угрозу для империи . В остальных битвах этого царствования варяги не упоминаются. Скудные свидетельства источников позволяют установить, что в это время варяги были экипированы длинными щитами и топорами . После смерти при вызывающих подозрение обстоятельствах Иоанна II императором стал его сын Мануил I Комнин (1143—1180). Панегирик патриарха упоминает о поддержке, оказанной новому императору людьми, «носящими односторонние топоры и пришедшими из своих домов на Северном полюсе » . В царствование Мануила I варяги упоминаются в связи с описанной Никитой Хониатом драматической осадой Керкиры , состоявшейся в ходе кампании против сицилийцев 1147—1149 годов . В эти же годы Константинополя достигла армия Второго крестового похода , в составе которой были и норвежцы. Сага об оркнейцах , повествуя о посещении византийской столицы ярла Рёгнвальда , приводит сведения о членах варяжской стражи, в частности об Эйндриди Юном, занимавшей в ней одну из руководящих должностей. По оценке С. Блёндаля приток норвежцев в стражу вместе с паломниками составил от 800 до 1000 человек . Варяги упоминаются в различных войнах Мануила I 1170-х годов, в том числе в закончившемся для Византии поражением сражении при Мириокефале .

После смерти Мануила I императором стал его малолетний сын Алексей II (1180—1183), регентами при котором были назначены его мать Мария Антиохийская и двоюродный брат протосеваст Алексей Комнин . Заручившись поддержкой варягов родственник императора Андроник Комнин сначала стал соимператором, а затем единовластным правителем . Вплоть до падения Константинополя о варягах в источниках встречаются только разрозненные упоминания. В ходе штурма города варяги защищали Галатскую башню в июле 1203 года, участвовали в череде переворотов 1204 года. После окончательного падения города в апреле 1204 года они сдались на милость победителей, после чего варяжская стража прекратила своё существование .

До падения Византии в 1453 году

Явных указаний на существование варяжской стражи при дворе латинских императоров нет, однако некоторые данные источников могут быть поняты как указание на присутствие в столице исландцев, однако не известно, были ли они каким-либо образом объединены между собой . Однако императоры Никейской империи , стремившиеся воспроизвести традиционный византийский церемониал, организовали свою гвардию по образцу прежней. При императорах Феодоре I (1204—1221) и Иоанне III она состояла из пяти полков, один из которых, кельтские пелекофоры ( ср.-греч. πελεκυφόρος , «секироносцы» ), состоял из варягов. В этот период под варягами понимали в основном англичан или шотландцев .

В первой половине XIII века прямых упоминаний об участии варягов в военных кампаниях нет, однако с воцарением Михаила VIII (1259—1282), при котором Византия пережила свой последний расцвет, таких упоминаний довольно много. После смерти Михаила VIII варяги упоминаются исключительно в церемониальном контексте . В связи с падением Константинополя в 1453 году о варягах ничего не сообщается .

Участие в придворной и общественной жизни

К царствованию Алексея I Комнина (1081—1118) из традиционно существовавших отрядов императорских телохранителей остались только экскувиторы и « бессмертные », к которым в первой половине этого царствования добавились и варяги. После смерти Алексея в источниках упоминаются только варяги и новое подразделение . Проанализировавший причины столь частой смены структуры дворцовой стражи немецкий византинист предложил три возможных объяснения: отсутствие лояльности тех или иных подразделений новому правителю, сложность комплектования этнических отрядов и желание императора сформировать совершенно новое подразделение. После 1204 года к этим причинам могла добавиться также финансовая, учитывая сократившиеся ресурсы империи . Хотя о дворцовой страже известно больше, чем о тех частях, которые были размещены в Константинополе, ни о какой из них не известны данные о её численности. О том, что стражников было не очень много можно судить по известному случаю в мае 1328 года, когда император Андроник II (1282—1328) ночевал во Влахернском дворце вообще без охраны .

Псевдо-Кодин сообщает о пяти отрядах дворцовой стражи, из которых чаще всего упоминаются варяги. Согласно этому автору, во время торжественных обедов варяги желали императору долгих лет после на своём родном языке — на английском — и шумно стучали по полу своими топорами . Утратив военную роль в поздний период византийской истории, варяги приобрели множество новых обязанностей. Они стояли в дверях спальни императора и в его приёмной . Около 1360 года в одном из своих писем писатель Димитрий Кидонис обвиняет современных ему варягов в том, что они вымогают взятки с желающих попасть во дворец . В числе прочих обязанностей варягов упоминается обязанность хранить ключи от города, в котором пребывал император, в никейский период , возможно, охрана казны, в конце XIII века пытки по приказу императора . Варяги также сопровождали императора во время его богомольных выходов в церкви столицы .

Отражение в культуре

В скандинавских сагах

Упоминания о посещениях скандинавами Византии в сагах довольно многочисленны. Первым скандинавом, служившим в Византии, исландская традиция называет исландца Болли Болласона . Его пребывание в Византии условно датируют приблизительно 1030 годом, что является достаточно поздней датой, и современные исследователи указывают ряд исландцев, побывавших в Константинополе до Болли . Сведения составленной в Норвегии около 1250 года « Саги о Тидреке Бернском » о конунге Гертните ( др.-сканд. Hertnið ), который «правил Русью и большей части Греции и Венгрии» носят легендарный характер . « Сага о Храфнкеле », принадлежность которой к устной традиции является спорной , упоминает о купце-мореплавателе ( др.-сканд. farmaðr ) Эйвинде Бьярнарсоне ( др.-сканд. Eyvindr Bjarnason ), который во времена короля Харальда Прекрасноволосого отправился в Миклагард и «прожил там некоторое время и снискал расположение греческого короля» . В этой же саге говорится о поездке в Константинополь Торкеля Светлая Прядь ( др.-сканд. Þorkell Þjóstarsson ), который «семь лет провёл в Миклагарде и стал приближённым короля Миклагарда» . По предположению исландского историка их поездки относятся к примерно 945 году . ( др.-сканд. Finnbogi Åsbjørnsson ) был дружинником императора Иоанна I Цимисхия (969—976) согласно . «Большие почести», согласно , снискал в Византии Грис Сэмингссон ( др.-сканд. Grís Sæmingsson ) , пребывание которого при византийском дворе датируют 970—980 годами (Вигвуссон, 1855 ), началом XI века , 985—993 годами ( Ф. А. Браун , 1908 ), 950—975 годами ( Е. А. Рыдзевская , 1978 ). 1020-ми годами датируют рассказ « Саги о Ньяле » о том, что исландец ( исл. Kolskeggur Hámundsson ) «поехал в Миклагард и вступил там в варяжскую дружину … там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался там до самой смерти» . Когда, как рассказывает « Сага о Греттире », в правление Михаила Калафата (1041—1042) или раньше, произошли приключения в Константинополе ( исл. Þorbjörn öngull Þórðarson ) и Торстейна Дромунда ( исл. Þorstein drómund Ásmundarson ), в византийской столице было уже много людей с севера .

Пребывание в Византии Харальда Хардрада хорошо известно по сагам — « Гнилая кожа », « Красивая кожа », «Сага о Харальде Суровом» в составе « Круга Земного » Снорри Стурлусона , « Сага об оркнейцах » и синопсисе « Обзор саг о норвежских конунгах ». В связи с его приключениями саги называют несколько его приближённых . В 1937 году А. А. Васильев утверждал, что после 1066 года скандинавы были вытеснены из варяжской стражи англосаксами, а после 1081 года это произошло даже на уровне терминологии , однако с тех пор было выявлено значительное число скандинавских захоронений XII—XIII веков, что указывает на менее быстрое и радикальное изменение национального состава наёмного корпуса. «Сага о сыновьях Магнуса Голоногого» из «Круга Земного» упоминает о возвращении из Миклагарда после смерти внука Харальда, конунга Магнуса в 1103 году норвежцев, которые нанимались на службу у греков и «получили уйму денег». В «Саге о Хаконе Широкоплечем» достаточно подробно рассказывается о том, как в 1122 году благодаря храбрости отряда из 450 верингов было побеждено в 60 раз более многочисленное войско печенегов при Берое . Согласно « Саге о Сверрире » «у Манули конунга», то есть императора Мануила I Комнина (1143—1180), служил незаконнорождённый сын короля Сигурда II Эйрик ( др.-сканд. Eiríkr Sigurðsson ). Саги содержат упоминания норвежцев на византийской службе до конца XII века, в целом называя 26 имён .

В художественной литературе

Внимание к варяжской страже уделено в значительном числе художественных произведений, из которых можно выделить следующие :

- В опубликованной в декабре 1826 года пьесе датского драматурга Адама Эленшлегера «Варяги в Царьграде» ( дат. Væringerne i Miklagard ) рассказывается о событиях, происходящих в 1037 году, когда в византийскую столицу прибывает Харальд Хардрада . По собственному объяснению Эленшлегера, в пьесе изображается контраст между «глубоко опустившимися средневековыми греками и мощными благородными северянами». Также описывается любовная интрига, когда престарелая императрица Зоя , которой на тот момент было около 60 лет, пытается добиться расположения Харальда, но он хранит верность своей первой любви Эллисив . Пьеса была встречена противоречивыми отзывами, но изображение нордических характеров критики приветствовали .

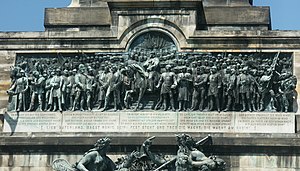

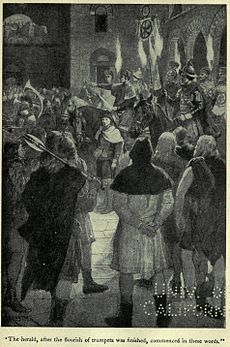

- В декабре 1831 года вышел роман Вальтер Скотта « Граф Роберт Парижский », рассказывающий о времени правления императора Алексея I Комнина (1081—1118). Перед написанием этого произведения романист провёл серьёзную подготовительную работу, посвятив большую часть октября и ноября 1830 года изучению византийской истории . Из авторских примечаний к главе II можно узнать, что Скотт ознакомился с основным на тот момент историческим трудом на эту тему, монументальной « Историей упадка и разрушения Римской империи » Э. Гиббона , и записками участника Четвёртого крестового похода Жоффруа де Виллардуэна , неоднократно цитирует он хронику дочери Алексея I, « Алексиаду ». Скотт достаточно подробно останавливается на внешнем виде членов варяжской стражи, истории её возникновения и месте в обществе. Два её представителя, Ахилл Татий, начальник варяжской императорской гвардии, и стражник Хирвард, являются одними из главных героев романа. При написании романа автор, в частности, желал изобразить контраст между вырождающимся византийским обществом и варварским, но здоровым обществом Запада .

- Англиканский священник Джон Нил , известный в основном как автор религиозных гимнов, избрал для своего романа «Теодора Франца или Падение Константинополя» ( англ. Theodora Phranza; or, the Fall of Constantinople ) время непосредственно перед падением Константинополя в 1453 году . Воодушевляемый идеей единства восточных и западных христиан и освобождением Константинополя от владычества мусульман, он обратился к этой теме перед Крымской войной , опубликовав роман в 1853—1854 годах. Одним из главных героев романа является сэр Эдвард де Раштон, Великий аколуф империи и глава императорской стражи .

- Вторая часть опубликованного в 1914 году романа Райдера Хаггарда « » ( англ. The Wanderer's Necklace ) повествует о путешествии скандинава Олафа в Константинополь, где герой служит императрице Ирине Августе , описывается любовная линия Олафа и Ирины, при этом действие произведения проходит в VIII—IX веках на фоне иконоборческого диспута .

Комментарии

- По мнению Н. А. Скабалановича , непосредственным начальником аколуфа был великий этериарх, глава Большой этерии, который, в свою очередь, подчинялся друнгарию виглы .

- Термин «оусия» означает стандартную единицу комплектации византийских судов, равную 108 или 110 воинам .

- 584 воина и 45 слуг .

- До конца XIX века была распространена теория о том, что автором «Советов и рассказов Кекавмена» является видный полководец XI века , в настоящее время она отвергнута .

- По предположению румынского филолога это слово приблизительно означает «командир судна» .

- По мнению А. А. Васильева , основанного на сообщении хрониста XII Гофредо Малатерры , это были англичане .

- По мнению американского историка Дж. Биркенмайера, это была первая битва варягов с 1081 года, нёсших всё это время исключительно службу при дворце .

- Вместо пелекофоров у Георгия Акрополита упоминаются коринофоры ( ср.-греч. κορυνοφόρον , «булавоносцы»). Одно ли это подразделение дворцовой стражи, или разные, не известно .

- По замечанию В. Г. Васильевского , о Грисе не утверждается прямо, что он служил в наёмной дружине .

- Е. А. Мельникова предполагает существенно более раннюю датировку — вскоре после 989 года .

Примечания

- , p. 6.

- , pp. 3—5.

- ↑ , p. 21.

- , с. 153.

- , с. 162—165.

- , p. 62.

- ↑ , p. 59.

- , с. 55—58.

- , pp. 15—20.

- , с. 74.

- , pp. 33—34.

- , p. 925.

- , pp. 26—27.

- , p. 28.

- .

- . Восточная литература. Дата обращения: 23 февраля 2015. 12 февраля 2012 года.

- , pp. 6—9.

- , p. 12.

- , pp. 32—33.

- , p. 21.

- , p. 22.

- , p. 36.

- Повесть временных лет, год 6420

- Повесть временных лет, год 6463

- , с. 46.

- , с. 176.

- , с. 161.

- , p. 58.

- , pp. 60—63.

- , pp. 44—46.

- , p. 42.

- , с. 355.

- , p. 54.

- , с. 109.

- , с. 357—358.

- , p. 56.

- , p. 60.

- , p. 64.

- Schlumberger G. L. . — Paris: Ernest Leroux Editeur, 1884. — P. 350. — vii, 748 p.

- , с. 169.

- , p. 184.

- , с. 40.

- , p. 80.

- , p. 81.

- , p. 275.

- , с. 41.

- , p. 255.

- , p. 555.

- , p. 37.

- , с. 295.

- , pp. 37—39.

- Лиутпранд Кремноский, Отчёт о посольстве, XXIX

- , p. 40.

- Повесть временных лет, год 6488

- , с. 450.

- Пселл, Хронография, Василий II, XIII

- , с. 197—198.

- , с. 199.

- , с. 201.

- , с. 203.

- , p. 44.

- , pp. 555—556.

- , с. 40.

- , pp. 46—47.

- , с. 205.

- , с. 206—207.

- , p. 50.

- , с. 213—214.

- , p. 52.

- , с. 120.

- , с. 118.

- , p. 54.

- , с. 403.

- , с. 53—54.

- , с. 128—130.

- Кекавмен, Советы и рассказы, 81

- , с. 555.

- , с. 267.

- , с. 132.

- , с. 556.

- , p. 1936.

- , pp. 59—61.

- , pp. 62—63.

- , p. 202.

- , p. 63.

- , p. 200.

- ↑ , p. 65.

- , p. 68.

- , pp. 69—71.

- , pp. 74—76.

- , pp. 76—80.

- ↑ , p. 104.

- , p. 105.

- , с. 313—316.

- , с. 21—25.

- , pp. 105—107.

- , p. 108.

- Пселл, Хронография, Михаил VI, Исаак I Комнин, XXIV

- , с. 290.

- Кашляк С. Г. (Минск, Беларусь). . Τμήμα σύνταξης. Pontos news (8 июля 2015). Дата обращения: 25 августа 2015. 24 сентября 2015 года.

- Суворов Н. С. . — М. : Унив. тип., 1902. — С. 118. — 159, [4] с. 4 января 2017 года.

- , p. 109.

- , pp. 110—111.

- , pp. 112—113.

- , с. 345—349.

- , p. 116.

- , p. 117.

- , pp. 118—121.

- , p. 57.

- , с. 172.

- , с. 151.

- , p. 127.

- , p. 128.

- , pp. 128—130.

- .

- , pp. 131—136.

- , p. 140.

- , p. 141.

- , pp. 142—146.

- , p. 82.

- , p. 148.

- , p. 90.

- , pp. 148—153.

- , p. 96.

- , note 5, p. 153.

- , p. 154.

- Никита Хониат, История, Царствование Мануила Комнина, II, 6

- , pp. 154—157.

- , p. 158.

- , p. 159.

- , pp. 160—166.

- , p. 169.

- , с. 261.

- , p. 170.

- , pp. 172—173.

- , p. 44.

- , p. 271.

- ↑ , p. 272.

- , pp. 209—210.

- , p. 273.

- , p. 274.

- , pp. 179—182.

- ↑ , с. 160.

- , с. 136—149.

- , с. 806—807.

- , с. 139.

- , с. 147.

- ↑ , p. 194.

- ↑ , с. 192.

- , прим. 1, с. 192.

- , с. 162.

- , с. 281.

- , с. 191.

- , с. 164.

- , с. 193.

- , с. 164—166.

- , с. 551—552.

- , с. 167—168.

- , p. 20.

- .

- ↑ , p. 97.

- Litvack L. B. : [ 4 января 2017 ] // Victorian Review: An Interdisciplinary Journal of Victorian Studies. — 1989. — Vol. 15, no. 2. — P. 1—14. — ISSN .

- : [ 4 января 2017 ] // The Mail (Adelaide, SA). — Apr 18, 1914. — Vol. 2, no. 103. — P. 9.

- : [ 4 января 2017 ] // The Western Mail (Perth, WA). — May 1, 1914. — Vol. 29, no. 1479. — P. 48.

- : [ 4 января 2017 ] // The World's News (Sydney, NSW). — Mar 28, 1914. — No. 641. — P. 29.

Литература

Первичные источники

- Анна Комнина . Алексиада / Пер. с греч. Я. Н. Любарского . — СПб. : Алетейя , 1996. — 703 с. — 3000 экз. — ISBN 5-98329-006-X .

- Георгий Акрополит . История / Пер., вступ. ст., коммент. П. И. Жаворонкова; отв. ред. Г. Г. Литаврин . — СПб. : Алетейя, 2013. — 416 с. — (Византийская библиотека. Источники). — ISBN 978-5-91419-835-7 .

- Древнерусские города в древнескандинавской письменности / Сост. Т. Н. Джаксон , Г. В. Глазырина ; ответ. ред. А. П. Новосельцев . — М. : Наука , 1987. — 207 с. — 1200 экз.

- Исландские саги. Ирландский эпос / Сост., вступ. ст. и примеч. М. И. Стеблин-Каменского . — М. : Художественная литература , 1973. — 864 p. — ( Библиотека всемирной литературы . Серия первая).

- Кекавмен . Советы и рассказы: Поучение византийского полководца XI века / Подготовка текста, введ., пер. с греч., коммент. Г. Г. Литаврина . — Изд. 2-е, перераб., доп. — СПб. : Алетейя, 2003. — 711 с. — (Византийская библиотека). — ISBN 5-89329-568-4 .

- Лиутпранд Кремонский . Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчёт о посольстве в Константинополь / Пер. с лат. и коммент. И. В. Дьяконова . — М. : Русская панорама, 2006. — 192 с. — (MEDIÆVALIA: средневековые литературные памятники и источники). — 1200 экз. — ISBN 5-93165-160-8 .

- Михаил Пселл . Хронография. Краткая история / Пер., ст., примеч. Я. Н. Любарский (Хронография); Пер. Д. А. Черноглазова, Д. Р. Абдрахмановой (Краткая история). — СПб. : Алетейя, 2003. — 397 с. — (Византийская библиотека. Источники). — ISBN 5-89329-594-3 .

- Никита Хониат . / Пер. с греч., под ред. В. И. Долоцкого , Н. В. Чельцова. — СПб. : Типография Григория Трусова, 1860—1862. — X, 446 + XVI, 540, [1] с. — (Византийские историки, переведённые с греческого при С–Петербургской Духовной Академии , Т. 4–5).

- Повесть временных лет / Подготовка текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачёва . Под ред. В. П. Адриановой-Перетц . — Изд. 2-е, исправ. и доп. — СПб. : Наука, 1996. — 670 с. — ( Литературные памятники ). — 3000 экз. — ISBN 5-02-028305-3 .

- Снорри Стурлусон . Круг Земной / Изд. подгот.: А. Я. Гуревич , Ю. К. Кузьменко , О. А. Смирницкая , М. И. Стеблин-Каменский . — М. : Наука, 1980. — 691 с. — (Литературные памятники). — 25 000 экз.

- Pseudo-Kodinos . Traité des offices / Trad. par Jean Verpeaux. — Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1966. — 420 p.

Исследования

- на русском

- Бибиков М. В. К варяжской просопографии Византии // Scando-Slavica . — Нью-Йорк: Тейлор и Френсис , 1990. — Т. 36 . — С. 161—171 . — ISSN .

- Васильев А. А. Византия и арабы. — СПб. : Типография И.Н. Скороходова, 1902. — Т. II: Политические отношения Византии и арабов за время Македонской династии: Императоры Василий I, Лев VI Философ и Константин VII Багрянородный: (867—959 г.). — 552 с.

- Васильевский В. Г. // Труды. — СПб. , 1908. — Т. 1 . — С. 176—377 .

- Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси. — М. : Языки русской культуры, 2000. — 190 с. — (Studia historica. Малая серия). — ISBN 5-7859-0173-0 .

- Джаксон Т. Н. // Норна у источника Судьбы: Сборник статей в честь Елены Александровны Мельниковой. — М. : Индрик , 2001. — С. 106—113 . — ISBN 5-85759-168-6 . 5 марта 2016 года.

- Литаврин Г. Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: Проблема источников // Византийский временник . — М. : Наука , 1981. — № 42 . — С. 35—48 .

- Луговой О. М. // DeusVult.ru : сайт. — 2007. 18 мая 2015 года.

- Мельникова Е. А. // Византийский временник. — М. : Наука, 1998. — Т. 55 . — С. 159—164 .

- Мельникова Е. А., Петрухин В. Я. Скандинавы на Руси и в Византии в X-XI вв.: к истории названия «варяг» // Е. А. Мельникова . Древняя Русь и Скандинавия. — М. : Русский фонд содействия развитию образования и науки, 2011. — С. 153—171 . — ISBN 978-5-912-44-073-1 .

- Мохов А. С. // Известия Уральского государственного университета . — Екатеринбург, 2005. — № 39 . — С. 15—26 .

- Мохов А. С. . — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2013. — 278 с. — ISBN 978-5-7996-1035-7 .

- Олейников А. В. Варяжская гвардия Византии. — М. : Вече , 2015. — 336 с. — (History Files). — ISBN 978-5-444-42364-6 .

- Император Василий Болгаробойца: Извлеч. из летописи Яхъи Антиохийского / Изд., пер. и объяснил бар. Розен В. Р. , доц. С.-Петерб. университета , гл.-кор. Спец. шк. живых вост. яз. в Париже. — СПб. : Тип. Акад. наук , 1883. — 635 с. — ( Записки Императорской Академии наук , №1, том. 44).

- Серен E. А. Битва при Диррахии — ключ к балканской операции норманнов против Византии (18 октября 1081 г.) // Античная древность и средние века . — 1999. — № 30 . — С. 169—175 .

- Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI веке. — СПб. : Издательство Олега Абышко, 2004. — Т. II. — 416 с. — ISBN 5-89740-108-6 .

- Филипчук А. М. // Slověne . — 2014. — № 1 . — С. 193—205 .

- на английском

- Bartusis M. C. . — Philadelphia: University of Pennsylvania Press , 1992. — 438 p. — ISBN 0-8122-3179-1 .

- Benedikz B. S. The evolution of die Varangian regiment in the Byzantine army // Byzantinische Zeitschrift . — B. : Walter de Gruyter , 1969. — Т. 62 , вып. 1 . — С. 20—24 . — ISSN . — doi : .

- Birkenmeier J. W. The Developement of the Komnenian Army. — Leiden & Boston: BRILL , 2002. — 263 p. — ISBN 90-04-11710-5 .

- The Varangians of Byzantium / trans. B. S. Benedikz. — Cambr. : Cambridge University Press , 1978. — 242 p. — ISBN 978-0-521-21745-3 .

- Dawkins R. M. // The Journal of Roman Studies. — Cambr. : CUP, 1947. — Т. 31 . — С. 39—46 . — ISSN .

- Heiberg J. L. // Stewart J. B. Johan Ludvig Heiberg: Philosopher, Littérateur, Dramaturge, and Political Thinker. — Copenhagen: Museum Tusculanum Press , 2008. — P. 249—250.

- Gamerschlag K. // Studies in Scottish Literature. — Columbia, SC: University of South Carolina , 1980. — Vol. 15, № 1 . — P. 95—123. — ISSN .

- T.D.Kendrick . = T.D.Kendrick. A History of the Vikings. — London: Dover Publications, 2004. — 464 p. — ISBN 978-0486433967 .

- The Oxford Dictionary of Byzantium : [ англ. ] : in 3 vol. / ed. by Dr. Alexander Kazhdan . — N. Y. ; Oxf. : Oxford University Press , 1991. — 2232 p. — ISBN 0-19-504652-8 .

- Pappas N. C. J. . De Re Militari: The Society for Medieval Military History (2004). Дата обращения: 3 марта 2015.

- Pryor J. H., The Age of the ΔΡΟΜΩΝ: The Byzantine Navy ca. 500—1204. — Leiden: Brill Academic Publishers, 2004. — 754 p. — ISBN 978-90-04-15197-0 .

- Shepard J. // Traditio. — Cambr. : CUP, 1973. — Vol. 19. — P. 53—92. — ISSN .

- Theotokis G. // Byzantina Symmeikta. — Athina: National Hellenic Research Foundation, 2012. — Vol. 22. — P. 126—156. — ISSN . 2 апреля 2015 года.

- Vasiliev A. A. The opening stages of the Anglo-Saxon immigration to Byzantium in the eleventh century // Seminarium Kondakovianum . — Praha, 1937. — Vol. IX. — P. 39—70.

- Vasiliev A. A. The Russian Attack on Constantinople in 860. — Cambridge, MA: Medieval Academy of America , 1946. — 245 p.

- на немецком

- Kulakovskii J. Рецензия на R. Vari // Incerti scriptoris Byzantini saeculi X liber de re militari // Byzantinische Zeitschrift. — B. : De Gruyter, 1902. — Bd. XI. — S. 547—558. — ISSN .

- на французском

- Ciggaar K. // Revue des études byzantines. — 1974. — Vol. 32. — P. 301—342. — doi : .

- Glykatzi-Ahrweiler H. // Bulletin de correspondance hellénique. — 1960. — Vol. 84. — Вып. 1 . — P. 1—111. — doi : .

- // Revue des études byzantines. — 1960. — Vol. 18. — P. 79—96. — doi : .

- Janin R. // Échos d'Orient. — 1930. — Vol. 29, № 157 . — P. 61—72. — doi : .

- Schlumberger G. L’Épopée byzantine à la fin du dixième siècle. — P. : Hachette , 1905. — Т. III. — 846 с.

Дополнительная литература

- D'Amato R. . — Oxford, UK: Osprey Publishing , 2010. — 48 p. — (Men-at-Arms). — ISBN 978-1-84908-179-5 .

- Олейников А. В. . — М. : Вече, 2015. — 340 с. — (History Files). — ISBN 978-5-4444-2364-6 .

- 2021-11-07

- 1