Interested Article - Протазанов, Яков Александрович

- 2020-02-17

- 1

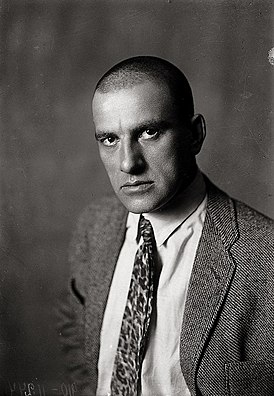

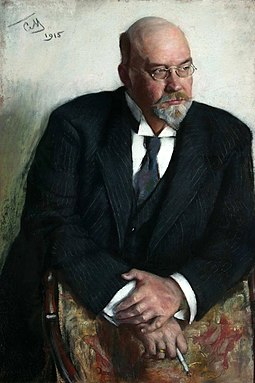

Я́ков Алекса́ндрович Протаза́нов ( 23 января [ 4 февраля ] 1881 , Москва — 8 августа 1945, Москва ) — русский и советский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Один из тех, кто стоял у истоков российского кинематографа . Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935) и Узбекской ССР (1945).

Биография

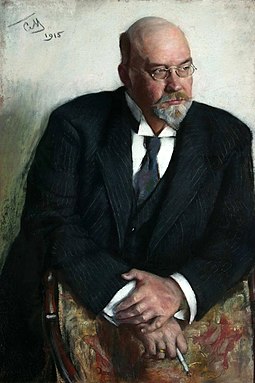

Худ. С. З. Зальцер . 1928.

Яков Протазанов родился в Москве в родовом имении Винокуровых. Был четвёртым ребёнком в купеческой семье. Прадед по отцу Яков Иванович Протазанов был родом из Бронниц , откуда переехал с семьёй в Киев и стал известным купцом, получив звание потомственного почётного гражданина .

Отец Александр Саввич служил в фирме известных русских промышленников братьев Шибаевых . Мать Елизавета Михайловна (в девичестве Винокурова) была коренной москвичкой, выпускницей Елизаветинского института благородных девиц . Большое влияние на Якова оказал его дядя Сергей Михайлович Винокуров, который увлекался театром, был дружен с семьёй Садовских , а под конец жизни сам стал актёром .

В 1900 году окончил Московское коммерческое училище и работал продавцом в московском АО «Шрадер и Ко». В 1904 — 1906 годах занимался самообразованием во Франции и Италии , где впервые познакомился с кинематографом . В 1907 году пришёл на фирму «Глория» в качестве переводчика испанского кинооператора Сэрано. Затем работал на той же фирме помощником режиссёра у В. Гончарова .

В 1909 году поставил свой первый фильм « Бахчисарайский фонтан ». В 1910 году «Глорию» выкупила компания « П. Тиман и Ф. Рейнгардт », которая вскоре заняла лидирующие позиции на отечественном кинорынке . С тем же периодом связано восхождение Протазанова как одного из ведущих режиссёров страны.

Первые фильмы Протазанова — «Песня каторжанина», «Песнь о вещем Олеге» и «Анфиса» пользовались большим успехом. Критика того времени писала о фильме «Песнь о вещем Олеге»: картина « выдержана 〈…〉 какой-то особенно присущей пушкинскому стиху тональностью 〈…〉 в работе чувствуется 〈…〉 заметно прогрессирующее любовное отношение к русской истории 〈…〉 неподражаемы 〈…〉 сцена смерти Олега, снятая против солнца, удивляет глубиной рельефа фигур, а самый пейзаж — поэтической дымкой залитых светом берёзок ». В фильме «Анфиса», по словам самого Протазанова, участие известных театральных актёров « задерживало применение средних и крупных планов ».

В 1911 году женился на Фриде Васильевне Кеннике, немке, сестре одного из основателей «Глории». Из открывшихся ныне архивов стало доподлинно и документально известно, что их единственный сын Георгий (наполовину немец) в начале войны попал в плен, после Победы был интернирован, но на Родину так и не попал.

В 1912 — 1913 годах Протазанов поставил два биографических фильма: запрещённый к прокату в Российской империи « Уход великого старца » о Льве Толстом , вызвавший бурю негодования, и «Как хороши, как свежи были розы…», охватывающий жизненный путь Ивана Тургенева . По мнению критики, « повседневная жизнь наших великих художников ещё мало изучена и бедна деталями, но и такая она производит сильное впечатление ».

В 1913 году Протазанов поставил уже 15 фильмов, включая эпизод из битвы под Аустерлицем «За честь русского знамени», драму « Ключи счастья », пользовавшуюся огромных коммерческим успехом, фарсы «Один насладился, другой расплатился» и «Сделайте ваше одолжение», драму «Рукою матери» (по воспоминаниям Софьи Гиацинтовой , было два финала: счастливый — для заграницы, и трагический — для России), а также инсценировки балетов «Музыкальный момент», «Ноктюрн Шопена» и «О чём рыдала скрипка».

В 1914 — 1915 годах продолжились творческие искания Протазанова. Среди его заметных работ — экранизации « Бесов » Достоевского («Николай Ставрогин», по мнению критика Семёна Гинзбурга , « был одним из крупнейших художественных достижений дореволюционной кинематографии »), «Дьявола» и « Войны и мира » Толстого (последний ставился в порядке конкуренции с фирмами Ханжонкова и Талдыкина). Это также авантюрно-приключенческие фильмы «Арена мести», « Сашка-семинарист » и «Петербургские трущобы» (четырёхсерийный фильм по одноимённому роману Крестовского ), киноскетчи «На скамье подсудимых» и «Пляска среди мечей» (ряд сцен в концертном исполнении, снятых для гастрольного турне Владимира Максимова и Веры Каралли ; оба фильма смонтированы из одного и того же материала) и фильм « Драма у телефона », в котором « едва ли не впервые в кинематографии был применён принцип „полиэкрана“, то есть одновременного показа изображений разных событий ». « В центре экрана зрители видели грабителей, которые ломились в дачу, в левой части — изображение мужа, говорящего по телефону, в правой части — жены, вызывающей мужа домой. В нижней части экрана в этих кусках размещались субтитры, передающие диалог между мужем и женой » .

В 1916 году продолжаются творческие искания Протазанова. В фильме «Суд божий» была использована съёмка важных деталей (нож, звонок) крупным планом. Экранизация повести Толстого «Семейное счастье», согласно С. Гинзбургу , был одним из трёх фильмов Протазанова (другие — «Андрей Кожухов» и «Отец Сергий»), которые не кончались трагически; в то же время фильм, по мнению Гинзбурга , « оказался серьёзной неудачей режиссёра 〈…〉 не поднялся над обычным уровнем посредственных киноиллюстраций » . В фильме «Так безумно, так страстно хотелось ей счастья» В. Вишневский отметил « занимательный, интересно поставленный сюжет ». Фильмы «Женщина с кинжалом», «Панна Мэри», «Тася», по мнению кинокритики, представляли интерес исключительно благодаря участию в главной роли О. Гзовской.

В 1917 году Протазанов ставил революционно-разоблачительные фильмы («Андрей Кожухов», «Не надо крови»), которые, по мнению С. Гинзбурга и В. Вишневского, были лучшими фильмами на эту тему. О фильме «Не надо крови» рецензент писал: « Революция оказала благодетельное влияние на кинематографическое искусство. В затхлый, удушливый воздух салонно-любовных сюжетов ворвалась свежая струя 〈…〉 Впервые мы увидели на экране потрясающе просто и безыскусственно рассказанную драму… » Удачной названа картина «Прокурор» (1917).

Шедевры Протазанова — фильмы « », « Пиковая дама » и « Отец Сергий ».

В 1920 году вместе с группой актёров и режиссёров кинофирмы И. Ермольева эмигрировал и работал во Франции, Германии , в кинофирмах Пате, Гомон , « Альбатрос », УФА , где в период с 1920 по 1923 год снял ряд фильмов — « », « », « », « », « ».

В 1923 году вернулся в СССР и на фабрике « Межрабпом-Русь » снял ряд известных авантюрных и комедийных фильмов: « Аэлита », « Процесс о трёх миллионах », « Белый орёл », « Закройщик из Торжка », « Праздник святого Иоргена » и др. Во время Великой Отечественной войны, в эвакуации в Ташкенте снял фильм « Насреддин в Бухаре ».

Протазанов был первооткрывателем талантов многих киноактёров: Ивана Мозжухина , Игоря Ильинского , Михаила Жарова .

Яков Протазанов и советский киноавангард

Режиссёр Протазанов был спорной фигурой в среде кинематографистов и кинотеоретиков-современников. Несомненно успешный студийный режиссёр, чьи фильмы всегда собирали прибыль в прокате, любимец Луначарского, в своё время воспринимался как «глава» коммерческого кино, особенно такое мнение было распространено в авангардные советские 20-е годы . Впрочем, дискуссия о стиле Протазанова-режиссёра не утихает и сейчас : так, одни называют его приверженцем традиций дореволюционного кинематографа, не привнесшим ничего новаторского в советское кино, другие же видят в нём искусного «хамелеона», авангардиста, заимствующего приёмы у кинематографистов-передовиков, способного адаптироваться к любым требованиям времени.

Вероятно, говоря о высшем эшелоне советского киноавангарда, трудно поставить Протазанова в один ряд с Эйзенштейном, Вертовым и Кулешовым. Тем не менее в отношении к дореволюционному кино Протазанов применял приёмы по сути своей модернистские. Прежде всего, нужно сказать о монтаже и построении кадра. Работая по принципам дозвукового кино (тут всё стандартно — глубинная мизансцена, театральность кадра), уже в своих ранних работах Протазанов вводит новые приёмы, зачастую заимствуя их у режиссёров-модернистов. В целом они были характерны для раннего кино — трансформация пространства за счёт зеркал, лестниц, арок, изощрений с диафрагмой камеры, однако есть и определённо новаторские черты, принадлежащие Протазанову. Например, в фильме «Драма у телефона» (1914), к сожалению не сохранившемуся, впервые в российском кино использует поликадр (несколько сегментов, включающих в себя телефонный разговор, основное действие и интертитры в одном кадре) . Первопроходцем Протазанов стал и в отношении двойной экспозиции и использования документальной съёмки в игровом фильме . Его фильм «Уход великого старца» включал в себя документальные кадры из жизни Льва Толстого, который в одном кадре как бы «ходил по небу» одновременно с актёром, игравшим его. Хотя кинотеоретики не могут чётко определить, каковы специфические протазановские черты монтажа, поскольку приёмы, которые он использовал, менялись от фильма к фильму — скорее сама его своеобразная «всеядность» и есть характерная черта Протазанова .

Помимо межкадрового монтажа Протазанов экспериментировал и с внутренним построением кадра — и здесь вновь Протазанов скорее копирует, чем всецело предаётся приёму, используя его ради него самого. В отличие, например, от Бауэра с его тщательной работой с внутренней организацией кадра, тенями, интерьерами, задающими внутренний ритм и тон кадра, Протазанов вводит скорее приём «бульварного кинематографа», как бы «никак» не изощряясь с внутренним построением кадра — пользуясь при этом многообразием орнаментировки интерьера, сознательно допускает «дурновкусие», переводя его в разряд приёма . Помимо этого, ощутимо влияние (или в случае Протазанова — использование) эстетики, присущей немецкому экспрессионизму — каноническим примером этого является тень Германа в «Пиковой даме», становящаяся главным героем, замещая в кадре актёра И. Мозжухина. Экспрессионистскими можно назвать и декоративно-условные декорации к «Аэлите», первому фантастическому фильму в СССР.

Советское кино, в начале 1920-х годов находившееся в поисках собственного киноязыка, искало примеры и за рубежом — ключевой фигурой для русских авангардистов стал Д. У. Гриффит, отец американского кинематографа. Его смотрели, у него учились и Кулешов, и Эйзенштейн (который также занимался тем, что перемонтировал его фильмы), и в том числе Протазанов, чей фильм «Драма у телефона» представляет собой русскую версию гриффитского фильма «Уединённая вилла».

Как и Кулешов, Протазанов создал собственную актёрскую школу. В своих фильмах он использовал актёра как основное средство выразительности. Как отмечает Н. Зоркая: «Протазановский актёрский кинематограф — это кинематограф актёрского самовластия» . Картины Протазанова называют «живым театром» — действительно, близость к русскому психологическому театру, схожесть работы Протазанова с методом К. Станиславского (множественные репетиции перед съёмками, разработка психологического портрета персонажа), в целом разнообразие характеристик привлекало многих молодых талантливых актёров . Можно с уверенностью сказать, что именно Протазанов открыл многих звёзд раннего советского кино: И. Ильинский, для которого «Аэлита» стала первым фильмом в его карьере, впоследствии он также снялся в «Процессе о трёх миллионах» и «Празднике святого Йоргена»; О. Гзовская , В. Качалов , М. Жаров , А. Кторов и главная звезда Протазанова, «король русского экрана» — И. Мозжухин .

Протазанов действительно уникальный случай в истории отечественного кино, он постоянно экспериментировал с жанрами — на его счету первый фантастический фильм в СССР («Аэлита»); множественные экранизации русской классики; фильм о Ленине, одновременно являющийся и приключенческим, и предвестником соцреализма («Его призыв»), революционный фильм «41-й», впоследствии переснятый Г. Чухраем (однако, многими критиками именно фильм Протазанова отмечается как наиболее удачно передавший трагедию гражданской войны, и в этом его можно считать вполне новаторским, так как до Протазанова эта тема не раскрывалась); эксцентрическая криминальная комедия «Процесс о трёх миллионах» в духе американских авантюрных фильмов; а также жёсткая сатира — например, «Праздник святого Йоргена» и «Чины и люди».

Подтверждением связи Протазанова и авангарда может также служить его влияние на других режиссёров, к примеру, во время эмиграции Протазанов работал с Рене Клером , который в дальнейшем именно его называл своим учителем. Связь дореволюционного кино (и Протазанова в частности) с французским авангардом часто подчёркивается киноведами . «Традиционализм» дореволюционного (эмигрантского) кино стал почвой для его развития — так, в эмиграции, именно русская студия «Альбатрос» стала началом для авангардных французских режиссёров первого ряда — Жана Эпштейна , Марселя Л’Эрьбье , Рене Клера, Жака Фейдера .

И всё же, в чём суть претензий советского авангарда к Протазанову, почему он не принимал его? Обвинения в театральщине, «кинематографической пошлости» сыпались на него в своё время часто. Протазанов всё время как бы стоял в стороне от основных модернистских течений начала XX века с их поиском киноязыка и выработкой авторских приёмов. В этом понимании он бы режиссёром «традиционалистским». Однако стоит сказать, что режиссёры раннего кино, с которыми начинал Протазанов, занимавшиеся как раз таки новаторством, П. Чардынин , Ч. Сабинский , В. Гардин , Е. Бауэр , собственными приёмами исчерпывались, и были закрыты для нового, не вписывавшегося в их системы. И в этой ситуации Протазанов оказался в гораздо более выгодной ситуации: умело пользовавшийся чужими приёмами, он не был ограничен системой собственного киноязыка и был способен работать с любым материалом. «Примечательно, что, перейдя к Ермольеву, он выговорил себе право самому выбирать темы и материал для трети, кажется, от общего числа постановок (между прочим, и на родину он вернулся в 1923 г. на этих условиях). А в тех случаях, когда не находил в материале ничего значительного для себя, — просто воспроизводил требуемое на профессиональном уровне» . Это, в свою очередь, сыграло, возможно, решающую роль в карьере Протазанова: он никогда не оставался без работы, в отличие от своих коллег, вытесненных новым поколением авангардистов.

Подчиняя приёмы нуждам киноматериала, Протазанов таким образом выработал свой собственный способ работы с ними. «Здесь-то обнаруживается самое интересное. Попадая в пространство протазановского кинематографа, чужой приём не только не маскируется, но напротив — даже слегка гипертрофируется, балансируя на тончайшей грани между стилизацией и пародией» . Именно разнообразие материала диктовало Протазанову выбор приёмов — именно «презрение к приёму» стало для него «приёмом». «Неноваторство», а вовсе не консерватизм и традиционализм, по мнению Н. Зоркой, отличает Протазанова.

В среде коллег-режиссёров к Протазанову относились также неоднозначно. Лев Кулешов ещё в самом начале своей карьеры писал о Протазанове следующее: ««Когда наблюдаешь стойкую работу у нас в СССР людей, пытающихся сделаться киномастерами, дабы в ближайшем будущем создать советский экран, разрешающий и демонстрирующий наши революционные задачи и темы, становится страшно 〈…〉 И у нас выпущена «Аэлита», с начала и до конца заражённая дурной болезнью 〈…〉 Итак, для разрешения поставленных революцией тем необходимо большое мастерство. Ему нужно научиться, и молодёжь ему учится. На пути изучения и совершенствования киноремесла стоят люди, наспециализировавшиеся на старом искусстве. Они наши враги» . Очевидно, из каких позиций говорит Кулешов — молодой новатор, желающий разрушить старое и построить собственную систему киноязыка. Подобного мнения о Протазанове были, к примеру, В. Маяковский (« Ярким представителем театральщины на экране является всегда аккуратный и точный Протазанов »), В. Шкловский . Все они не признавали авторитета Протазанова, считая его символом старой культуры. Однако ещё до революции Протазанов отличался высокой культурой и интересом прежде всего к психологизму — мы видим это и в частом обращении к литературным произведениям, и в особенности работе с актёрами реалистической школы. Казалось бы, психологизму нет места в авангардистском понимании революции, однако «для него, в силу творческого склада, было характернее исследовать революцию через частное, сугубо индивидуальное. Совершенно естественно, что он не мог создать ничего приблизительно похожего на масштабные эпические полотна Эйзенштейна . Его профессиональные приёмы определялись его взглядом на жизнь» . В отличие от молодых авангардистов, Протазанов встретил революцию уже сложившимся человеком — побывав в эмиграции, Протазанов иначе смотрел на эти события, для него это была личная история — именно поэтому психологизм и личный, «человечный» подход был ближе для него, чем образ борцов-революционеров, героев С. Эйзенштейна, В. Пудовкина , А. Довженко .

Сам Эйзенштейн, в свою очередь, не относился радикально отрицательно к фильмам Протазанова, считая, например, фильм Протазанова «Уход великого старца» одним из лучших фильмов дореволюционного кино, восхищаясь профессиональными качествами Протазанова. Говоря о нём, Эйзенштейн рассуждает о двух видах биографий: одни занимаются самоэпигонством, и развивают только свой стиль; другие же каждый раз создают новое: «А у нас драматические биографии: мы отрицаем себя прошлого, таким образом, создавая неожиданно себя настоящего» . Протазанова, в свою очередь, также вряд ли можно упрекнуть в скептическом отношении к русскому киноавангарду: так, например, он тепло относился к Пудовкину, называя свой фильм «Белый орёл» в шутку второй частью «Матери» Пудовкина . Видимо, не всё так очевидно в противостоянии «классического» авангарда и «традиционализма».

Сам Протазанов при всей своей «всеядности» был режиссёром с сформированной позицией: «изображать режиссёра фигурой, сотканной из внутренних противоречий, так же неверно, как рисовать его сознательным консерватором или последовательным борцом за советское реалистическое киноискусство. Протазанов в революционные годы всегда искренне хотел создавать нужные Советской власти картины, чего от него и ждали» .

Представляется сложным определить характерные протазановские черты, однако, этому есть довольно простое объяснение. Яков Протазанов, будучи студийным режиссёром, во-первых, был ограничен тем условиями студии, однако, и отсюда вытекает следующий вывод. Протазанов — не режиссёр, работающий в соответствии с концепцией авторства, поставивший своё личное видение в приоритет; нет, напротив, в сущности, он режиссёр студии, наподобие японских режиссёров К. Мидзогути и М. Нарусэ , личность которых не определяла фильмы, фильмы их создавались по запросам студий. И в этом случае Протазанов — это большой профессионал, умело использующий новаторские приёмы. Сложность определения Протазанова-автора в данном случае обусловлена нашим восприятием понятий «авангард» и «новаторство», и скорее свидетельствует о том, что авангард начала XX века генетически принадлежит не только режиссёрам-авторам, таким как С. Эйзенштейн, Д. Вертов и Л. Кулешов, но и в целом ранней советской киноиндустрии.

Признание и награды

- Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935) и (1945).

- Международная выставка декоративных искусств в Париже (1925) — Почётный диплом .

- Международная выставка декоративных искусств в Париже (1937) (Золотая медаль, фильм «Бесприданница»)

Фильмография

Режиссёрские работы

- 1909 — Бахчисарайский фонтан (1 ч., 180 м.) (не сохранился)

- 1910 — (совместно с В. Кривцовым) (1 ч., 245 м.) (не сохранился)

- 1910 — (совместно с В. Кривцовым) (1 ч., 321 м.) (не сохранился)

- 1911 — (1 ч., 285 м.) (не сохранился)

- 1911 — (1 ч., 380 м.) (сохранился не полностью: фрагмент)

- 1912 — Анфиса (4 ч., 860 м.) (не сохранился)

- 1912 — (2 ч., 625 м.) (не сохранился)

- 1912 — Уход великого старца (4 ч., 800 м.)

- 1913 — (2 ч., 730 м.) (не сохранился)

- 1913 — (3 ч., 260 м.) (не сохранился)

- 1913 — (2 ч., 715 м.) (не сохранился)

- 1913 — Клеймо прошедших наслаждений (2 ч., 862 м.) (не сохранился)

- 1913 — Ключи счастья (совместно с В. Гардиным) (10 ч., 4700 м.) (не сохранился)

- 1913 — Купленный муж (3 ч., 960 м.) (не сохранился)

- 1913 — (совместно с К. Ганзеном) (3 ч., 775 м.) (не сохранился)

- 1913 — (1 ч., 150 м.) (сохранился (не полностью?))

- 1913 — (2 ч., 150 м.) (сохранился (не полностью?))

- 1913 — (3 ч., 1195 м.) (не сохранился)

- 1913 — Один насладился, другой расплатился (2 ч., 400 м.) (сохранился не полностью: 1 часть)

- 1913 — (2 ч., 700 м.) (не сохранился)

- 1913 — (4 ч., 866 м.) (не сохранился)

- 1913 — (1 ч., 258 м.) (не сохранился)

- 1913 — (2 ч., 594 м.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч., 625 м.) (не сохранился)

- 1914 — (4 ч., 1140 м.) (не сохранился)

- 1914 — (3 ч., 950 м.) (не сохранился)

- 1914 — (5 ч., 1650 м.) (не сохранился)

- 1914 — (документальный) (3 ч., 1450 м.) (не сохранился)

- 1914 — Драма у телефона (2 ч., 600 м.) (не сохранился)

- 1914 — (4 ч., 1075 м.) (не сохранился)

- 1914 — (1 ч., 184 м.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч., 630 м.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч., 650 м.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч., 720 м.) (не сохранился)

- 1914 — (1 ч., 425 м.) (не сохранился)

- 1914 — (4 ч., 1258 м.) (не сохранился)

- 1914 — (3 ч., 1030 м.) (не сохранился)

- 1914 — (1 ч., 265 м.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч.) (не сохранился)

- 1914 — (2 ч., 400 м.) (не сохранился)

- 1914 — (1 ч., 243 м.) (сохранился не полностью: 207 метров)

- 1914 — (1 ч., 125 м.) (не сохранился)

- 1914 — (1 ч., 84 м.) (не сохранился)

- 1915 — (совместно с В. Гардиным) (10 ч., 3000 м.) (не сохранился)

- 1915 — (3 ч.) (не сохранился)

- 1915 — (4 ч., 1400 м.) (не сохранился)

- 1915 — (4 ч., 1550 м.) (не сохранился)

- 1915 — (4 ч., 1491 м.) (не сохранился)

- 1915 — (6 ч., 2200 м.) (не сохранился)

- 1915 — (совместно с В. Гардиным) (16 ч., 5889 м.) (не сохранился)

- 1915 — (4 ч.) (сохранился не полностью: 1 часть)

- 1915 — Сашка-семинарист (также приписывается Ч.Сабинскому) (18 ч., 5535 м.) (сохранился не полностью: 2 части)

- 1915 — (4 ч., 1270 м.) (не сохранился)

- 1915 — (4 ч., 1350 м.) (не сохранился)

- 1915 — Я и моя совесть (5 ч., 1830 м.) (не сохранился)

- 1916 — (8 ч., 2665 м.) (не сохранился)

- 1916 — Во власти греха (7 ч.) (не сохранился)

- 1916 — (6 ч., 1940 м.) (не сохранился)

- 1916 — Женщина с кинжалом (5 ч., 1650 м.) (не сохранился)

- 1916 — (4 ч., 1071 м.) (не сохранился)

- 1916 — (5 ч., 1535 м.) (не сохранился)

- 1916 — (5 ч., 1850 м.) (не сохранился)

- 1916 — (4 ч., 1594 м.)

- 1916 — (8 ч., 2480 м.) (не сохранился)

- 1916 — Пиковая дама (6 ч., 2300 м.)

- 1916 — Пляска смерти (5 ч.) (не сохранился)

- 1916 — (4 ч., 1170 м.) (не сохранился)

- 1916 — (5 ч., 1400 м.) (не сохранился)

- 1916 — (4 ч., 1250 м.) (не сохранился)

- 1916 — (4 ч.) (не сохранился)

- 1917 — (8 ч., 2264 м.) (не сохранился)

- 1917 — (не сохранился)

- 1917 — (5 ч.) (не сохранился)

- 1917 — (5 ч.) (сохранился не полностью: 1-я, 2-я, 5-я части)

- 1917 — (8 ч.) (не сохранился)

- 1917 — Прокурор (5 ч., 1750 м.) (не сохранился)

- 1917 — Сатана ликующий (10 ч., 3683 м.) (сохранился не полностью: отсутствуют финальные сцены в обеих сериях)

- 1918 — (6 ч., 1440 м.)

- 1918 — (6 ч., 1793 м.)

- 1918 — (6 ч., 1700 м.) (сохранился не полностью: 4 части)

- 1918 — (не сохранился)

- 1918 — Отец Сергий (7 ч., 1920 м.)

- 1918 — (не сохранился)

- 1919 — (5 ч.) (не сохранился)

- 1919 — (не сохранился)

- 1919 — (не сохранился)

- 1919 — (не сохранился)

- 1919 — (не сохранился)

- 1919 — (6 ч., 1445 м.) (не сохранился)

- 1919 — (7 ч., 1800 м.)

- 1920 — («Ужасная авантюра») (Франция)

- 1921 — За ночь любви (Франция)

- 1921 — Правосудие прежде всего (Франция)

- 1921 — Le sens de la mort / Смысл смерти (Франция)

- 1922 — Тень греха (Франция)

- 1923 — Паломничество любви (Германия)

- 1923 — Член парламента (Россия)

- 1924 — Аэлита (СССР)

- 1925 — («23 января») режиссёр (СССР)

- 1925 — Закройщик из Торжка (СССР)

- 1926 — Процесс о трёх миллионах (СССР)

- 1927 — Дон Диего и Пелагея («Дело Пелагеи Дёминой») режиссёр (СССР)

- 1927 — Сорок первый (СССР)

- 1927 — Человек из ресторана (СССР)

- 1928 — Белый орёл (СССР)

- 1929 — Чины и люди («Чеховский альманах») (СССР) при участии М. Доллера

- 1930 — Праздник святого Иоргена (СССР)

- 1931 — Томми (СССР)

- 1934 — Марионетки (СССР) при участии П. Подобеда

- 1936 — Бесприданница (СССР)

- 1936 — О странностях любви (СССР)

- 1938 — (СССР)

- 1941 — Салават Юлаев (СССР)

- 1943 — Насреддин в Бухаре (СССР)

Сценарные работы

- 1909 — Бахчисарайский фонтан — дебют Протазанова, считается утраченным, автор сценария

- 1910 — Майская ночь, или Утопленница (Россия) автор сценария совм. с В. Кривцовым

- 1910 — Первый винокур (Россия) автор сценария совм. с В. Кривцовым

- 1910 — Песнь каторжанина (Россия) автор сценария

- 1911 — Песнь о вещем Олеге (Россия) автор сценария

- 1912 — Пригвождённый (Россия) автор сценария

- 1913 — За честь русского знамени (Россия) автор сценария

- 1913 — Как рыдала душа ребёнка (Россия) автор сценария

- 1913 — Как хороши, как свежи были розы… (Россия) автор сценария

- 1913 — Разбитая ваза (Россия) автор сценария

- 1914 — Гнев Диониса (Россия) автор сценария

- 1914 — Дьявол (Россия) автор сценария

- 1914 — Произведение искусства (Россия) автор сценария

- 1914 — Рождество в окопах (Россия) автор сценария

- 1915 — Война и мир (Россия) автор сценария совм. с В. Гардиным

- 1915 — Николай Ставрогин (Россия) автор сценария

- 1915 — Плебей (Россия) автор сценария

- 1915 — Тайна Нижегородской ярмарки (Россия) автор сценария

- 1916 — Вниз по матушке, по Волге (Россия) автор сценария

- 1916 — Не пожелай жены ближнего твоего (Россия) автор сценария

- 1916 — Панна Мэри (Россия) автор сценария

- 1916 — Пиковая дама (среднеметражный, Россия) автор сценария

- 1917 — Андрей Кожухов (Россия) автор сценария

- 1917 — Её влекло бушующее море (короткометражный, Россия) автор сценария

- 1917 — Не надо крови (Россия) автор сценария

- 1918 — Горничная Дженни (Россия) автор сценария

- 1918 — Малютка Элли (Россия) автор сценария

- 1918 — Немой страж (Россия) автор сценария

- 1918 — Чёрная стая (Россия) автор сценария

- 1919 — Тайна королевы (короткометражный, Россия) автор сценария

- 1926 — Процесс о трех миллионах (СССР) автор сценария

- 1927 — Человек из ресторана (СССР) автор сценария совм. с О. Леонидовым

- 1928 — Белый орёл (СССР) автор сценария совм. с О. Леонидовым, Я. Уриновым

- 1929 — Чины и люди (к/а) (СССР) автор сценария совм. с О. Леонидовым

- 1930 — Праздник святого Йоргена (СССР) автор сценария совм. с В. Швейцером (согласно официальным выходным данным. В действительности сценарий написан С. Д. Кржижановским )

- 1931 — Томми (СССР) автор сценария

- 1932 — Две встречи (СССР) автор сценария совм. с Я. Уриновым

- 1934 — Марионетки (СССР) автор сценария совм. с В. Швейцером

- 1936 — Бесприданница (СССР) автор сценария совм. с В. Швейцером

Актёрские работы

- 1909 — Смерть Иоанна Грозного — Гарабурда

- 1911 —

- 1911 — — князь Рогволод

- 1925 — Шахматная горячка — аптекарь

- 1927 — Человек из ресторана

Примечания

- ↑ Дмитрий Аглицкий. . Независимая газета (23 сентября 2015). Дата обращения: 1 сентября 2018. 1 сентября 2018 года.

- Арлазоров М. С. Протазанов. — М. : Искусство , 1973. — С. 7—30, 265. — 280 с.

- Кино: советская кинематография. М.: Пролеткино, 1925, с. 40.

- . Узнай Москву . Дата обращения: 21 марта 2020. 3 декабря 2019 года.

- ↑ Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. — М. : Искусство, 1963.

- ↑ Путь «традиционалиста». Марк Кушниров о фильмах Протазанова 1920-х — 1930-х годов / Марк Кушниров // Чапаев. — Режим доступа: — Дата обращения: 12 июня 2018 года.

- Протазанов и авангард. Круглый стол в НИИ киноискусства 9 ноября 2007 года // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 156—177 .

- Зоркая Н. История отечественного кино. XX век. — М. , 2014. — С. 32.

- ↑ Марголит Е. . Синематека . Дата обращения: 7 января 2019. 2 мая 2019 года.

- ↑ Режиссёр-интерпретатор. Нея Зоркая о кинематографе Якова Протазанова. / Нея Зоркая // Чапаев. — Режим доступа: — Дата обращения: 12 июня 2018 года.

- Гусев А. Протазанов — пионер бульварного кинематографа // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 188—189 .

- Ковалов О. . Сеанс . Дата обращения: 19 марта 2020. 19 марта 2020 года.

- Ростова Н. Протазанов и традиции отечественного театра // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 328 .

- ↑ Протазанов и авангард. Круглый стол в НИИ киноискусства 9 ноября 2007 года // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 161 .

- Кулешов Л. Прямой путь. Дискуссионно. — М. , 1979. — 129—130 с.

- Протазанов и авангард. Круглый стол в НИИ киноискусства 9 ноября 2007 года // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 174 .

- Протазанов и авангард. Круглый стол в НИИ киноискусства 9 ноября 2007 года // Киноведческие записки. — 2008. — № 88 . — С. 160 .

- Exposition internationale (1925 ; Paris) Auteur du texte. . — 1925. — С. 173. 17 октября 2020 года.

Литература

- Алейников М. Н. Яков Протазанов. — М. : Искусство, 1961. — 208 с.

- Арлазоров М. С. Протазанов. — М. : Искусство, 1973. — 280 с. — (Жизнь в искусстве).

Ссылки

- (недоступная ссылка)

- Марголит Е. Я. Другой: К 130-летию со дня рождения Якова Протазанова // Синематека

- // Московский комсомолец. — 2012. — 30 ноября.

- 2020-02-17

- 1