Interested Article - Атропин

- 2020-03-27

- 1

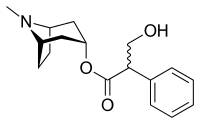

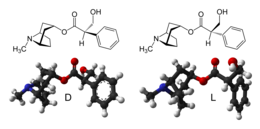

Атропи́н ( лат. Atropinum ) — антихолинергический (м-холинолитик), растительный алкалоид . Химически представляет собой рацемическую смесь тропинового эфира D - и L -троповой кислоты . L -стереоизомер атропина — гиосциамин .

Синоним : Atropinum sulfuricum.

Алкалоид , содержащийся в различных растениях семейства паслёновых : например, в красавке ( Atropa belladonna ) , белене ( Hyoscyamus niger ), разных видах дурмана ( Datura stramonium ) и др.

Физико-химические свойства

Белый кристаллический или зернистый порошок без запаха . Легко растворим в воде и спирте . Растворы имеют нейтральную реакцию; для стабилизации инъекционных растворов добавляют соляную кислоту с рН 3,0—4,5, стерилизуют при +100 °C в течение 30 мин.

Атропин : смесь физиологически активного левовращающего и физиологически малоактивного правовращающего изомеров . Левовращающий изомер носит название гиосциамина и примерно в 2 раза активнее атропина. Естественным алкалоидом , содержащимся в растениях, является гиосциамин; при химическом выделении алкалоида он, в основном, превращается в рацемическую форму — атропин.

Медицинское применение

В медицинской практике применяют атропина сульфат (Atropini sulfas).

Влияние на организм

По современным представлениям, атропин является экзогенным антагонистом холинорецепторов . Способность атропина связываться с холинорецепторами объясняется наличием в его структуре фрагмента , роднящего его с молекулой эндогенного агониста — ацетилхолина .

Основной фармакологической особенностью атропина является его способность блокировать м-холинорецепторы; он действует также (хотя значительно слабее) на н-холинорецепторы. Атропин относится, таким образом, к неизбирательным блокаторам м-холинорецепторов.

Блокируя м-холинорецепторы, он делает их нечувствительными к ацетилхолину в области окончаний постганглионарных парасимпатических (холинергических) нервов . Эффекты действия атропина противоположны эффектам, наблюдающимся при возбуждении парасимпатических нервов.

Введение атропина в организм сопровождается уменьшением секреции слюнных , желудочных, бронхиальных, потовых желёз (последние получают симпатическую холинергическую иннервацию), поджелудочной железы , учащением сердечных сокращений (вследствие уменьшения тормозящего действия на сердце блуждающего нерва ), понижением тонуса гладкомышечных органов (бронхи, органы брюшной полости и др.). Действие атропина выражено сильнее при повышенном тонусе блуждающего нерва.

Под влиянием атропина происходит сильное расширение зрачков . Мидриатический эффект зависит от расслабления волокон круговой мышцы радужной оболочки , которая иннервируется парасимпатическими волокнами. Одновременно с расширением зрачка в связи с нарушением оттока жидкости из камер возможно повышение внутриглазного давления . Расслабление ресничной мышцы цилиарного тела ведёт к параличу аккомодации .

Атропин проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает сложное влияние на ЦНС . Он оказывает центральное холинолитическое действие и вызывает у больных паркинсонизмом уменьшение дрожания и мышечного напряжения. Он, однако, недостаточно эффективен; вместе с тем его сильное влияние на периферические м-холинорецепторы приводит к ряду осложнений (сухость во рту, сердцебиение и др.), затрудняющих его длительное применение для этих целей. В больших дозах атропин стимулирует кору головного мозга и может вызвать двигательное и психическое , сильное беспокойство , судороги , галлюцинаторные явления. По психотропному эффекту его, как и другие м-холинолитики, относят к делириантам — веществам, способным вызывать истинный делирий с нарушением памяти. В терапевтических дозах атропин возбуждает дыхание; большие дозы могут, однако, вызвать паралич дыхания.

Применение

Применяют атропин при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, холецистите, желчнокаменной болезни, при спазмах кишечника и мочевых путей, бронхиальной астме , для уменьшения секреции слюнных, желудочных и бронхиальных желез, при брадикардии, развившейся в результате повышения тонуса блуждающего нерва.

При болях , связанных со спазмами гладкой мускулатуры, атропин часто вводят вместе с анальгезирующими средствами ( анальгин , промедол , морфин и др.).

В анестезиологической практике атропин применяют перед наркозом и операцией и во время операции для предупреждения бронхиоло- и ларингоспазма, ограничения секреции слюнных и бронхиальных желез и уменьшения других рефлекторных реакций и побочных явлений, связанных с возбуждением блуждающего нерва.

Применяют также атропин для рентгенологического исследования желудочно-кишечного тракта при необходимости уменьшить тонус и двигательную активность желудка и кишечника.

В связи со способностью уменьшать секрецию потовых желез атропин употребляют иногда при повышенной потливости.

Атропин является эффективным антидотом при отравлениях холиномиметическими и антихолинэстеразными веществами, в том числе ФОС .

Офтальмология

В глазной практике атропин применяют для расширения зрачка с диагностической целью (при исследовании глазного дна, определении истинной рефракции и др.), а также для терапевтических целей при острых воспалительных заболеваниях (ирите, иридоциклите, кератите и др.) и травмах глаза; вызываемое атропином расслабление мышц глаза способствует его функциональному покою и ускоряет ликвидацию патологического процесса.

Для лечебных целей целесообразно применять атропин как длительно действующее мидриатическое средство; для диагностических целей более целесообразно использовать менее длительно действующие мидриатики. Атропин вызывает максимальное расширение зрачка через 30—40 мин после инстилляции , эффект сохраняется до 7—10 дней. Паралич аккомодации наступает через 1—3 ч и длится до 8—12 дней.

В то же время гоматропин вызывает максимальный мидриаз через 40—60 мин ; мидриатический эффект и паралич аккомодации сохраняются 1—2 дня. Мидриатический эффект и парез аккомодации при применении платифиллина сохраняются 5—6 ч.

По современным данным (на начало XXI века) для исследования рефракции и для подбора очков детям могут быть использованы циклоплегические средства кратковременного действия (препаратом первого выбора является циклопентолат ), позволяющие успешно решить обе эти задачи при однократном визите к врачу более чем 85 % детей; атропин целесообразно использовать для экспертных и сомнительных случаев .

Психиатрия

В связи с влиянием, оказываемым атропином на холинергические системы мозга , было предложено использовать его в психиатрической практике для лечения психозов ( аффективных , параноидных , кататонических и других состояний). Так называемая атропинокоматозная терапия предусматривает применение больших доз атропина.

Атропиновая кома сопровождается резко выраженными неврологическими и соматическими расстройствами, что требует исключительно большой осторожности при этом методе лечения. В связи с нерешённостью вопроса о степени эффективности атропинокоматозной терапии и побочными эффектами метод практически не применяется с конца 1970-х годов .

При отравлениях ФОС

При отсутствии более современных средств, например афина или апрофена (тарена), атропин может быть использован в порядке первой помощи как антидот от действия ФОС ( фосфорорганических соединений ) ( зарин , зоман , хлорофос , карбофос , VX , семейства «Новичок» и т. д.), с обязательным приёмом в ближайшие часы реактиваторов холинэстеразы ( изонитрозин , ).

Противопоказания и побочные действия

При применении атропина следует соблюдать в дозировке и учитывать возможность повышенной индивидуальной чувствительности больных. Небольшая передозировка может вызвать сухость во рту, расширение зрачков, нарушение аккомодации , тахикардию , затруднение мочеиспускания , атонию кишечника , головокружение . При введении атропина в конъюнктивальный мешок в виде капель следует сдавить область слёзных путей (во избежание попадания раствора в слёзный канал и последующего всасывания). Атропин противопоказан при глаукоме , аденоме предстательной железы .

Отравление и атропиновый делирий

При отравлении атропином возникает делирий , длящийся примерно 2—3 дня . Кроме обычных для делирия признаков, наблюдаются тремор всего тела, тикообразные подёргивания, атаксия , дизартрия , мидриаз , паралич аккомодации, учащение пульса, дыхания, сухость слизистых оболочек . В тяжёлых случаях — кома .

Летальная доза для человека ( ЛД50 ) 453 мг .

Форма выпуска

- порошок ; 0,1 % раствор в ампулах и шприц - по 1 мл

- таблетки по 0,0005 г (0,5 мг)

- 1 % глазная мазь и глазные плёнки в пластмассовых пеналах или стеклянных флаконах по 30 штук с содержанием в каждой плёнке по 1,6 мг атропина сульфата (Membranulae ophthalmicae cum Atropini sulfatis).

- 1 % глазные капли атропина сульфата, в 5 мл флаконе.

Примечания

- Тарханов И. Р. ,. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Дата обращения: 1 июня 2013. Архивировано из 14 мая 2013 года.

- Gazdag, Gábor; István Bitter, Gábor Ungvári, József Gerevich. Atropine coma: a historical note (неопр.) // The journal of ECT. — 2005. — December ( т. 21 , № 4 ). — С. 203—206 . — ISSN .

- www.rlsnet.ru. Дата обращения: 18 января 2019. 10 июля 2018 года.

- ↑ В. С. Гуськов. Терминологический словарь психиатра. — М. , 1965. — С. 60—61.

- Goodman E., Ketchum J., Kirby R.: Historical Contributions to the Human Toxicology of Atropine. In: Eximdyne , 2010, ISBN 978-0-9677264-3-4 , S. 120.

Ссылки

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- 2020-03-27

- 1