Interested Article - Софья Витовтовна

- 2020-05-19

- 1

Со́фья Вито́втовна , в постриге Ефросинья ( 1371 — 15 июня 1453 ) — княгиня, жена князя московского Василия I (в 1390 — 1425 годах ). Единственная дочь великого князя литовского Витовта Кейстутовича .

Биография

Свадьба

Софья родилась и выросла предположительно в Троках . В 1386 году она была помолвлена с московским княжичем Василием , когда тот, бежав из ордынского плена, пробирался в Москву через Молдавию и Литву. Некоторые летописцы указывают, что Василий некоторое время гостил в замке у Витовта и отбыл домой, уже будучи помолвлен с его дочерью .

Литовские князья, вероятно, пытались помешать этой свадьбе. «У меня была дочь, девушка, — жаловался впоследствии Витовт, — и над ней я не имел никакой власти; были женихи, которые много просили её руки, но я не мог выдать её, за кого хотел: они ( Ягайло и Свидригайло ) запрещали мне и говорили, что я не должен её выдавать, и боялись, что через неё у меня будут новые друзья» .

Летом 1387 года митрополит Киприан , по дороге из Константинополя , взял Василия с собой и привез его в Литву. Киприан убедил Витовта возглавить антипольскую коалицию и обручил дочь Витовта Софью с Василием Дмитриевичем.

После смерти в 1389 году Дмитрия Ивановича Василий стал великим князем Московским. В 1390 году по благословению митрополита Киприана и по совету своей матери он послал в Литву троих бояр: Александра Поля, Александра Андреевича Белеута и Селивана за невестой. Осенью того же года посольство прибыло в Пруссию , в город Марбин (Мариенбург) , где в то время под покровительством Ордена жила семья Витовта. Вскоре Софья была отправлена с ними в Москву. От литовской стороны её сопровождал князь Иван Гольшанский . Путь их лежал из Данцига морем до Риги , а затем — через Псков и Новгород .

В Москву Софья прибыла по одним данным 1 декабря, по другим — 30 декабря — и была встречена с большим почётом: митрополит Киприан и духовенство вышли за стены города и приветствовали её со святыми крестами в руках.

Софью привезли в Москву и 9 января 1391 года митрополит Киприан в соборной церкви обвенчал её с Василием Дмитриевичем. В качестве родительского благословения Софья привезла в Москву икону « Благодатное Небо ».

В Тверской летописи записано:

"В год 6898 (1390).... В ту же зиму женился князь великий Василий, взяв добрую дочь Витовта , Софию; добрый нрав имела от отца, была не блудный мед" .

Княгиня родила девять детей, 5 мальчиков (выжил только один) и 4 девочки (одна из них, Анна , стала женой византийского императора Иоанна VIII Палеолога ).

Жена великого князя Московского

Благодаря этому браку и, возможно, в значительной мере под влиянием Софьи между Витовтом и Василием Московским завязались дружественные отношения. Василий и Софья неоднократно ездили гостить к нему в Литву.

Известно, что они ездили в Смоленск «на повиданье» к Витовту в 1393 году. Весной 1396 года, за две недели до Пасхи, Василий Дмитриевич снова прибыл к тестю в Смоленск вместе с митрополитом Киприаном, был встречен Витовтом очень радушно и праздновал там Пасху. Осенью того же года сам Витовт после рязанского похода навестил зятя в Коломне и пробыл там несколько дней. В 1398 или 1399 году к родителям в Смоленск ездила с детьми Софья, пробыла там две недели и уехала, получив богатые подарки, среди которых особенно выделялись иконы «чудны зело обложены златом и сребром» и часть страстей Спасовых. В 1414 году знаменитый путешественник того времени Жильбер де Лануа посетил Витовта в одном из замков на Немане и встретил там Софью, которая гостила у родителей вместе с дочерью Анной. Княгиня снова ездила в Смоленск со своим сыном Василием в 1423 и 1427 годах.

В 1408 году ей пришлось спешно покинуть Москву. Когда Едигей двинул на город войска, Василий Дмитриевич оставил для обороны столицы своего двоюродного дядю Владимира Храброго , а сам с женой и детьми уехал в Кострому (где, по некоторым объяснениям, планировал собирать войско) .

В 1415 году Софья чуть было не умерла. Перед рождением Василия она была сильно больна и находилась при смерти, но быстро поправилась.

Вот как это происшествие описывает Н. М. Карамзин : «Мать его не скоро разрешилась от бремени и терпела ужасные муки. Беспокойный отец просил одного Святого Инока Иоанновской Обители молиться о Княгине Софии. «Не тревожься! - ответствовал старец: - Бог дарует тебе сына и наследника всей России». Между тем духовник Великокняжеский, Священник Спасского Кремлёвского монастыря, сидел в своей келье и вдруг услышал голос: «Иди и дай имя Великому Князю Василию». Священник отворил дверь и, не видя никого, удивился; спешил во дворец и сведал, что София действительно в самую ту минуту родила сына. Невидимого вестника, приходившего к Духовнику, сочли Ангелом; младенца назвали Василием, и народ с сего времени видел в нем своего будущего Государя, ожидая от него, как вероятно, чего-нибудь необыкновенного».

Регентша

27 февраля 1425 года Софья осталась вдовой: Василий Дмитриевич умер. По его завещанию она получила обширные и богатые волости — некоторые «в опришнину», но большую часть в пожизненное владение. Они давали княгине значительный доход, на который она могла покупать новые села и деревни, которыми распоряжалась уже по собственной воле. Сохранились три духовные грамоты Василия о передаче земель жене. В первой, от 1406 года, Софья получила долю из коломенских волостей, из московских сёл, старинные волости, которыми всегда владели великие княгини и которые должны были перейти к ней по смерти мужа, а впоследствии их должно было передать будущей невестке. «В опришнину» отдавались только два села — Богородицкое и Олексинское. По второй духовной грамоте, от 1423 года, волости были несколько изменены, доля княгини увеличена, «в опришнину» отданы другие села — Гжеля и Селицинское. Третья духовная, от 1424 года, повторяет предыдущую без существенных изменений. В конце её сказано: «A приказываю сына своего князя Василия и свою княгиню и свои дети своему брату и тестю великому князю Витовту, как ми рекл на Бозе да на нем... и своей братье молодшей».

Герберштейн сообщал, будто Василий Дмитриевич, подозревая жену в неверности, отказал великое княжение не сыну Василию, а брату Юрию. Но Соловьёв считал это сообщение выдумкой тех, кто был озлоблен на потомков Василия Тёмного.

После смерти мужа в малолетство сына Василия II Софья стала управлять княжеством по завещанию супруга. Официально регентами также являлись её отец литовский князь Витовт и князья Андрей и Петр Дмитриевичи.

Как только Василий Димитриевич умер, Софья созвала бояр и сановников и убедила их крепко стоять за её сына Василия, а затем попросила защиты и покровительства у отца. 15 августа 1427 года Витовт писал великому магистру Ордена, что к нему приехала дочь, великая княгиня московская, которая с сыном и великим княжеством своим, с землями и людьми подалась в его опеку и оберегание. Таким образом, Софья официально отдала Великое княжество Московское под покровительство своего отца литовского князя Витовта, вследствие чего его верховенство признали Тверское , Рязанское и Пронское княжества. Всё это было необходимо для того, чтобы противостоять претендовавшему на великокняжеский престол брату Василия Дмитриевича звенигородскому князю Юрию .

Став опекуном малолетнего Василия II, Витовт оказывал существенное влияние на Московское и другие княжества Северо-Восточной Руси. Но после смерти отца в 1430 году Софья предпочла вести самостоятельную политику.

Борьба со звенигородскими князьями

Софья активно участвовала в борьбе против удельных князей , пытавшихся оспорить власть у её сына.

Смерть Витовта дала больший простор для князя Юрия Дмитриевича. В 1431 г. он тягался в Орде с Василием из-за великокняжеского престола. Однако Софья снова смогла привлечь на сторону сына московских бояр, которые и сами хорошо понимали выгоды своего положения при княжении Василия. В начавшейся борьбе успеху Василия во многом способствовал боярин Иван Дмитриевич Всеволож , который стоял во главе московского боярства в то время. Благодаря уму, ловкости и лести он, несмотря на сильное противодействие князя Юрия, сумел выхлопотать для Василия ярлык на великое княжение.

Вместе с боярином Иваном Всеволожем Софья приняла участие в разработке судебной реформы, согласно которой права московского наместника были ограничены в пользу дворовых удельных князей. По мнению А. А. Зимина , реформа не была шагом назад, а была лишь обусловлена необходимостью сплотить московских удельных князей в борьбе с Юрием Дмитриевичем .

Действовал Всеволож не бескорыстно: он взял с Василия обещание, что тот женится на его дочери. Однако Софья считала такой брак для сына неподходящим, ни в коем случае не соглашалась на него и настояла на том, чтобы Василий обручился с внучкой князя Владимира Андреевича Храброго , боровской княжной Марией Ярославной .

8 февраля 1433 года на свадьбе великого князя Василия Васильевича II публично сорвала с Василия Юрьевича Косого золотой пояс , якобы украденный в прошлом у Дмитрия Донского тысяцким Василием Протасьевичем и со временем попавший к Василию Косому, что послужило поводом для начала боевых действий, в результате которых отец Василия Косого Юрий Дмитриевич занял Москву, и стало главным связанным с ней изобразительным сюжетом.

По утверждению Софьи, после кражи драгоценный предмет одежды достался боярину Ивану Всеволожу, в свою очередь подарившему его мужу своей внучки Василию Юрьевичу. Есть версия, что история с внезапно обнаруженным спустя 65 лет поясом была выдумана Софьей и её окружением из мести к Всеволожу, влиятельному московскому боярину, перебежавшему на сторону конкурента её сына в борьбе за великое княжение Юрия Дмитриевича. Вскоре после этого по приказу великого князя Всеволож был ослеплён и прожил недолго .

По мнению же Веселовского , скандал мог быть спровоцирован самим Всеволожем, который был заинтересован в ссоре Юрия Дмитриевича с Василием, для чего и распустил слухи о поясе .

Когда в 1433 году Юрий Дмитриевич занял Москву, Софья вынуждена была бежать вместе с сыном и невесткой к Твери , а затем в Кострому . Довольно скоро Юрий поссорился со своими сыновьями, да и бояре стали перебегать к Василию, и Юрий предпочёл за лучшее помириться с племянником, признав его старшинство. Вся семья Василия вернулась в Москву.

Однако уже в следующем году Юрий Димитриевич и его сыновья с большим войском вновь взяли Москву. Великая княгиня Софья была взята в плен и отослана ими в Звенигород . Но вскоре Юрий умер, Василий снова утвердился на великом княжении, и Софья вновь возвратилась в Москву.

В 1440 году Софья ездила в Переяславль вместе с боярами и дворянами. В 1445 году в Москве случился большой пожар, в результате которого выгорел почти весь город. Великая княгиня со всем семействам, боярами и двором вынуждена была уехать — по одним данным, в Ростов , по другим — направилась было в Тверь, но по дороге встретилась с Дмитрием Шемякой , который и вернул её обратно от реки Дубны .

В феврале 1446 года во время отсутствия великого князя Василия Васильевича, когда он ездил в Троице-Сергиевский монастырь на богомолье, Дмитрий Шемяка вместе с князем можайским Иваном Андреевичем неожиданно, ночью захватил Москву. Через несколько дней Иван Андреевич привез Василия II из монастыря пленником в Москву, где тот был ослеплён и отчего получил прозвище «Тёмный». Софья была сослана в Чухлому .

Вскоре Василию Васильевичу удалось бежать, Москва перешла на его сторону, он снова занял великокняжеский престол, а Шемяка ушёл в Галич , затем в Чухлому, а оттуда, взяв с собой великую княгиню Софью, в Каргополь .

В феврале 1447 года Василий II Тёмный послал к Дмитрию Шемяке боярина Василия Феодоровича Кутузова со словами: «Какая тебе честь и хвала держать в плену мою мать, а свою тетку, или ты хочешь этим отомстить мне? Ведь я теперь сижу на своём великокняжеском столе». Шемяка стал советоваться с боярами и говорил им: «Братья, что мне томить тётку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно её стеречь, лучше отпустим её». Он отправил Софью в Москву в сопровождении знатного боярина Михаила Сабурова . Василий Васильевич выехал навстречу матери в Троице-Сергиевский монастырь и вместе с ней поехал в Переяславль. При этом отправленные сопровождать её боярин и дети боярские перешли на службу к Василию II .

В 1451 году Софья руководила обороной Москвы от татар . Когда они ушли, она известила об этом сына, который в это время находился за Волгой .

Смерть

В старости Софья ушла в Вознесенский монастырь под именем Евфросиния (в схиме Синклитикия), в котором она строила храм Вознесения, начатый ещё женой Дмитрия Донского княгиней Евдокией . Храм этот Софья достроить не успела — удалось довести стены и своды только по кольцо, самый верх сведён не был. В этом монастыре она была похоронена. С 1929 года её останки находятся в Архангельском соборе Москвы.

После её смерти остались богатые волости. В Москве у неё был двор за городом на Ваганькове. В её завещании перечислены 52 села, которыми, за исключением шести, она распорядилось по своей воле: раздала их Василию, невестке Марии, внукам Ивану , Юрию , Андрею и Борису , и княгине Евфросинии. Больше всех был награждён любимый внук Юрий. Часть сёл было отказано Архангельскому собору.

Софья также оставила: ящик с мощами, икону, окованную на мусии , икону Пречистыя Богородицы с пеленою, большую икону Богородицы степную с пеленою и с убрусцами, икону святых Козьмы и Дамиана, икону святого Федора Стратилата, выбитую на серебре, а также два дубовых ларчика, большой и малый, большой ящик и коробью с крестами, иконами и мощами .

Портрет

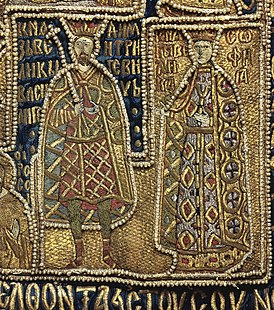

До наших дней дошли портреты Софьи и её мужа Василия Дмитриевича, вышитые шёлком , золотом и жемчугом на саккосе митрополита Фотия . Софья изображена здесь во весь рост, в роскошном княжеском наряде. Около княжеской пары — русские надписи, тогда как около всех других изображений — греческие.

Историк описывает Софью так: «На великой княгине Софье род сарафана из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамах; сарафан украшен золотым ожерельем, с таким же передником и поясом. Сверх сарафана шубка, или длинный плащ, золотой, с серебряными кругами и синими и красными крестами. На княгине венец почти такой же формы, как на её супруге. Это изображение весьма важно не только в иконографическом отношении, но и для истории московских одежд» .

Однако, по мнению историка искусства Д. А. Ровинского , все подобные портреты отделывались «по-иконному», без малейшего намёка на натуру.

Дети

- Юрий Васильевич (18.5.1395 — 30.11.1400)

- Иван Васильевич (15.1.1397 — 20.7.1417), скончался по дороге из Коломны в Москву в результате «мора», спустя всего полгода после женитьбы на дочери князя Пронского и получения в удел Нижнего Новгорода

- Даниил Васильевич (6.12.1401 — май 1402) — умер от мора

- Семён Васильевич (13.1.1405 — 8.4.1405) — умер от мора

- Анна Васильевна (1393 — август 1417) — первая дочь князя, ставшая женой византийского императора Иоанна VIII Палеолога .

- Анастасия Васильевна (1398 — 1470) — в 1417 году вышла замуж за киевского князя Александра Владимировича (Олелько).

- Василиса Васильевна (1400? — до 1440) — первым браком за суздальским князем , вторым за суздальским князем Александром Даниловичем.

- — с 1418 года замужем за Юрием Патрикеевичем , князем Стародубским ; от этого брака происходят князья Патрикеевы , а от них — князья Куракины и Голицыны .

- Василий II Темный (10.3.1415 — 27.3.1462)

См. также

- Икона « Благодатное Небо »

Примечания

- // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона . — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб. , 1907—1909.

- Валерый Пазднякоў. Соф'я Вітаўтаўна // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя. — 2005.

- Карамзин Н.М. История Государства Российского. — Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1995.

- Софья Витовтовна // Большая биографическая энциклопедия.

- Быков А., Кузьмина О. Митрополит Киприан. Портрет на фоне эпохи // 1 сентября. История. 2001. № 22—23.

- Тверские летописи. Древнерусские тексты и переводы. - Тверь. - 1999.

- ↑ Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. — М. : Эксмо, 2009.

- Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в.. — М. : Наука, 1988. — ISBN ISBN 5-02-009407-2 ..

- Евгений Викторович Анисимов. . — Издательский дом "Питер", 2011-01-01. — 625 с. — ISBN 9785459007107 . 31 мая 2016 года.

- Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. — М. : Наука, 1969.

- . annales.info. Дата обращения: 27 сентября 2015. 8 июля 2017 года.

- . www.kuluar.ru. Дата обращения: 27 сентября 2015. 7 сентября 2009 года.

Ссылки

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- 2020-05-19

- 1