Заслуженный артист Республики Беларусь

- 1 year ago

- 0

- 0

|

|

Объект

Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь

Код: 712Г000102 |

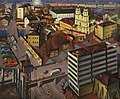

Национальный художественный музей Республики Беларусь ( белор. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь ) — крупнейший музей художественного профиля в Белоруссии (Государственная картинная галерея с 1939 по 1957 год, Государственный художественный музей с 1957 по 1993 год ). Фонды музея насчитывают более 27 000 произведений. Расположен в городе Минске .

Официальная история музея начинается 24 января 1939 года — согласно правительственному постановлению Совета Народных Комиссаров БССР в Минске создавалась Государственная художественная галерея. Она расположилась в пятнадцати залах здания Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, бывшей Минской женской гимназии. Кроме отделов живописи, скульптуры и графики, в Галерее специальным постановлением был организован отдел художественной промышленности. Руководил галереей известный белорусский художник-керамист Николай Михолап .

К началу Великой Отечественной войны были вывезены и взяты на учёт самые ценные произведения культового искусства в церквях и костелах, собраны большие фонды живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Основой живописной коллекции Галереи стали произведения из отделов изобразительного искусства исторических музеев Минска , Витебска , Могилёва и Гомеля . Несколько произведений из своих фондов подарили Третьяковская галерея и Русский музей , Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственный Эрмитаж .

После присоединения Западной Белоруссии к БССР в Художественную галерею были свезены художественные произведения из национализированных усадеб и замков, в том числе и часть коллекции дворца князей Радзивиллов в Несвиже . Таким образом, коллекция пополнилась богатым собранием слуцких поясов, французских гобеленов XVIII в., портретной живописи XVI—XIX вв.

В начале 1941 года фонды ГКГ БССР насчитывали 2711 произведений, из которых 400 находились в экспозиции.

С началом войны коллекцию готовили к эвакуации , но вывезти не успели. Оккупированный Минск посещали Ганс Поссе и Каетан Мюльман. Посетили Минск и представители общества «Наследие», которое возглавлял Гиммлер. Около 170 наилучших произведений русского и западноевропейского искусства были конфискованы Г. Поссе, ценные коллекции отправлены в Рейх и в Кёнигсберг. До сентября 1941 года собрание картинной галереи было практически потеряно. В это время Вильгельм Кубе жаловался Альфреду Розенбергу , что Минск лишился миллионных ценностей, так как «ценные полотна, мебель XVIII—XIX вв., вазы, изделия из мрамора, часы и т. д. СС отдаёт на разграбление вермахту».

Собрание картинной галереи перестало существовать, и его утрата оценивается как необратимая. Судьба довоенного собрания ГКГ до сих пор неизвестна. Поиск его осложняет отсутствие описей. В «Описи музейных ценностей, вывезенных гитлеровцами в Германию и в страны её сообщников и уничтоженных в результате разбойничьих действий» 1944 года, составленной музейными сотрудниками по памяти, значатся 223 произведения русской живописи, 32 — западноевропейской, мебель из «Синей спальни» Александра II в Зимним дворце, 60 икон XVI—XVIII веков, 89 произведений скульптуры, 48 слуцких поясов, 480 предметов русского фарфора, 800 — западноевропейского, 30 предметов старинного уречского стекла, 200 покрывал ручной работы белорусских ткачих, сотни произведений белорусских художников конца XIX — начала XX века.

После войны в Белорусскую ССР вернулась лишь небольшая часть произведений, находившихся накануне войны на выставках в РСФСР (например, бюст князя П. А. Румянцева-Задунайского работы Ф. Шубина) или найденных советскими солдатами в конце войны в городах Восточной Пруссии (коллекция портретов из Несвижа). Некоторые работы были найдены в Минске («Шахтер с лампочкой» Н. Касаткина, «Осень» И. Левитана, «Утро весны» В. Кудревича — из недостроенного здания ЦК КПБ).

Второй этап истории музея связан с самоотверженной деятельностью заслуженного деятеля искусств БССР , директора Галереи с 1944 года Елены Аладовой .

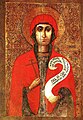

После освобождения Минска галерея получила четыре комнаты Дома профсоюзов на площади Свободы . В августе 1945 года галерея приобрела полотна Бориса Кустодиева , Василия Поленова , Карла Брюллова и Исаака Левитана . Государственный музей имени А. С. Пушкина передал несколько картин западноевропейских мастеров, Государственный Российский музей — три пейзажа Архипа Куинджи , пейзаж Алексея Боголюбова и парадный портрет императрицы Екатерины II . На бывшем Архиерейском подворье в Минске были найдены чудом уцелевшие иконы — в том числе и шедевры белорусской иконописи «Рождество Богородицы» Петра Евсеевича из Голынца 1649 г., «Параскева» и «Вознесение» XVI века.

В 1946 году в фондах было уже 317 произведений. Места для экспозиций не хватало. Аладова получила разрешение на строительство здания для Галереи. Проектирование было поручено Михаилу Бакланову .

Строительство Картинной галереи с десятью просторными залами, расположенными на двух этажах, было завершено в 1957 году. Здание стало одним из первых музейных строений в истории советской архитектуры. 5 ноября представлением новой экспозиции и Всебелорусской выставки торжественно открылся Государственный художественный музей БССР (так стала называться бывшая Картинная галерея с 10 июля 1957 года). Коллекция музея тогда уже достигала трех тысяч произведений русского, советского и белорусского искусства.

С провозглашением независимости Белоруссии после распада СССР изменился статус музея — с 1993 года музей именуется Национальным художественным музеем Республики Беларусь.

В 1957 году было завершено строительство здания Государственной картинной галереи по проекту архитектора Михаила Бакланова . Одновременно в 1956—1958 гг. был разработан проект оборудования художественного музея.

В процессе эксплуатации здания стало очевидно, что предусмотренных экспозиционных площадей, хранилищ, служебных кабинетов не хватает. В 1989 г. на баланс музея переданы дом № 25 по ул. Кирова, в 1999 г. — 5-этажное здание № 22 по ул. Ленина. В 2007 г. введён в эксплуатацию новый музейный комплекс, что завершило первый этап генеральной реконструкции музея.

В 2000 году открыт для посетителей филиал музея в бывшем доме Ваньковичей в Минске с постоянной экспозицией «Культура и искусство первой половины XIX века».

В 1998 году директором музея назначен Владимир Прокопцов , с 2023 года генеральным директором является Анна Владимировна Кононова .

Сегодня это один из самых богатых музеев Восточной Европы. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более 27 тысяч произведений, которые формируют 20 коллекций и составляют собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира.

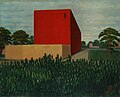

Здание современного Национального художественного музея Республики Беларусь проектировалось как Государственная картинная галерея (автор проекта Михаил Иванович Бакланов ).

В пояснительной записке к проектному заданию автором отмечалось: «При проектировании было найдено такое архитектурно-композиционное решение, которое позволило решить задачу застройки этого отрезка и достичь цельного архитектурного решения в объемной композиции всей застройки, в едином комплексе. Здание главным фасадом ориентировано на улицу Ленина. Вход в здание занимает самое выгодное место и подчеркнут лоджией. Стена в глубине лоджии обогащается лепным тематическим горельефом, изображение которого будет выполнено на фоне плоскости стены, обработанной смальтой».

Строительство завершено в 1957 году. В ходе строительства были внесены некоторые коррективы в первоначально запроектированное архитектурное оформление. Так, в частности, на главном фасаде были выполнены иные изображения капители колонн и пилястр, во входной части отсутствует тематический горельеф, изменены скульптурные композиции.

В художественном решении музея тесно переплелись две темы — триумф победы (торжественность и монументальность) и храм-хранилище художественных сокровищ. Главный фасад представляет собой синтез архитектуры и скульптурной пластики, переданных с высокой эстетической выразительностью.

Решение фасада музея характеризуется модернизированной интерпретацией классицистической темы, активным выразительным элементом является стилизованный аттик-фронтон со скульптурной композицией в завершении (скульптор Андрей Бембель ). Ниши с аллегорическими скульптурными композициями (скульпторы Пётр Белоусов , Сергей Адашкевич, Лев и Марк Роберманы) фланкируют входную нишу с колоннадой композитного ордера. Барельефы на плоскости аттика поддерживают членение фасада.

Доминирующим является двухсветовой вестибюль с трехмаршевой лестницей, вокруг которой на втором этаже расположена открытая галерея. Выставочные залы решены анфиладой на том же втором этаже.

Коллекция древнебелорусского искусства (около 120 работ XII — конца XVIII в.) Национального художественного музея Республики Беларусь является самой значимой в государстве. Её активное формирование осуществлялось в послевоенные годы путём научных экспедиций 1946—1978 гг., благодаря которым для потомков сохранились уникальные иконы, образцы резьбы, ткачества и художественного литья.

В экспозиции представлены фрагменты фресок, иконы и резная скульптура, светские портреты, книжная графика и образцы декоративно-прикладного искусства XII—XVIII вв.

Раритетом сбора являются миниатюры рукописного шерешевского Евангелия XVI в. (происходит из церкви г.п. Шерешево Брестской обл., которая не сохранилась). Рядом демонстрируются иконы XV—XVI вв., выполненные с соблюдением традиций византийской художественной школы, — «Богоматерь Одигитрия», «Богоматерь Одигитрия Смоленская». В иконах «Спас Вседержитель» и «Параскева Пятница» гармонично сочетаются влияния византийской, русской и западноевропейской художественной традиций, которые повлияли на формирование самобытной .

В экспозиции представлен и ряд портретов, переданных Художественной галерее БССР в 1939 году из Несвижского замка Радзивиллов. Согласно инвентарям, фамильная портретная галерея одного из мощнейших магнатских родов Великого Княжества Литовского на 70-е годы XVIII в. насчитывала около тысячи полотен. Портреты создавались как неизвестными местными мастерами, так и придворными зарубежными художниками, к кругу которых относятся такие мастера, как Варфоломей Стробель (1591—1650), Андрей Стех (1635—1697) и др.

После разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. Беларусь находилась в составе Российской империи. Искусство этого периода в сборе музея представлено художниками, которые учились в Петербурге и Москве и таким образом принесли в белорусское искусство русскую художественную традицию.

В музее находится большая коллекция произведений Ивана Фомича Хруцкого , прославившегося своими яркими декоративными натюрмортами («Цветы и плоды», «Цветы и фрукты», «Плоды и свеча», вторая половина 1830-х). Пейзажи и портреты разных лет представляют в экспозиции творчество уроженца Минской губернии Аполлинария Гиляриевича Горавского , выпускника Петербургской академии искусств и друга Павла Третьякова.

На конец XIX и начало XX в. приходится творчество двух известных пейзажистов, уроженцев Белоруссии — С. Ю. Жуковского и В. К. Бялыницкого-Бирули , которые получили образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и находились под воздействием искусства И. И. Левитана и В. Д. Поленова. Их произведения постоянно появлялись на выставках передвижников, Московского общества любителей художеств, Союза русских художников.

Жемчужиной коллекции является работа белорусско-польского художника Фердинанда Рущица «У костёла» — одна из трёх работ этого художника, находящихся в стране.

Экспозиция белорусского изобразительного и декоративно-прикладного искусства ХХ — начала XXI века была открыта в 2006 году и является наиболее полной за все годы существования музея. Сейчас в экспозиции находится 380 работ 193 художников.

Фонд современного искусства начал создаваться в 1939 году, но коллекция была практически полностью разграблена во время Великой Отечественной войны. Произведения стали приобретаться снова ещё в военное время у художников и частных коллекционеров. В 1947 году из Германии были возвращены некоторые ценности. В конце 1940-х гг. Минску было передано более 200 картин из бывшей Витебской галереи имени Ю. Пэна. С 1944 года началась целенаправленная закупка произведений современных художников Белоруссии. На сегодняшний день фонд белорусского искусства ХХ — начала XXI века насчитывает около 12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и постоянно пополняется.

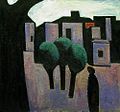

Начиная с 1920-х гг. в белорусском изобразительном искусстве наблюдается определённый отход от канонов академизма и живописно-пластических принципов позднего передвижничества в пользу новой образной речи, связанной с традицией авангардизма. Художники не стремятся к детальной моделировке отраженного, отказываются от академических правил рисунка и перспективы, иллюзорности цвета, строят пространственные объёмы локальными цветовыми пятнами, достигают обостренного восприятия мира путём деформации и стилизации формы.

Все произведения, представленные на постоянном музейном экспонировании, являются «знаковыми», наиболее ярко отражая тот или иной период в истории белорусского искусства.

Коллекция русского искусства занимает одно из ведущих мест в собрании Национального художественного музея. Охватывает период своего создания с XVIII до начала XX века и включает в коллекцию произведения живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Представленные в пяти экспозиционных залах произведения русской живописи дают уникальную возможность проследить основные этапы становления и формирования стилей в русском искусстве от эпохи Просвещения Петра I до эпохи художественных объединений начала XX в. Всего коллекция насчитывает более пяти тысяч произведений, среди которых полотна В. А. Тропинина, Б. М. Кустодиева, В. В. Пукирева , И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. Е. Репина, В. Е. Маковского, И. И. Левитана, К. А. Коровина, М. А. Врубеля, И. И. Машкова.

Начало собирательской деятельности музея в этом направлении необходимо отнести к концу 1940-х годов. Особенно интенсивно фонд европейского искусства пополнился в 1960—1970-е годы. Произведения, экспонируемые в этом зале, позволяют проследить сложный многовековой путь развития искусства Европы начиная с конца XVI и почти до XX века.

С искусством Италии XVI—XVIII веков знакомят портреты, картины на мифологические и библейские сюжеты.

Искусство Голландии XVI века отмечено общими для европейского искусства чертами. В центре внимания художников по-прежнему остаются человек и его неразрывная связь с окружающим миром. Основными сюжетами остаются религиозные, но в трактовке нидерландских мастеров они наполнены большей повествовательностью и любовью к деталям.

Представление о своеобразии фламандской живописи XVII века дают живописные полотна Я. Ф. Блумена, Я. Кесселя Старшего, П. Тиза. В картине «Венера в кузнице Вулкана», написанной П. Тизом (1624—1677/1679), известным мастером фламандской школы и одним из лучших учеников Ван Дейка, на сюжет из «Энеиды» Вергилия, персонажи античной легенды наделяются настоящим фламандским характером, где при безудержной художественной фантазии всё приобретает черты убедительной правды, реальности и достоверности мира, который они отражают. Параллельно с крупноформатными картинами развивалась во Фландрии и так называемая «кабинетная живопись» со всеми её любимыми жанрами, включая цветочный натюрморт «Мадонна в цветах» Даниэля Сегерса, типичный для творчества художника, автора многочисленных гирлянд и венков из цветов, которые обрамляют небольшие сцены религиозного содержания, написанные другими художниками.

Гордостью коллекции французского искусства XVII—XIX веков являются произведения Г. Робера, К.-Ж. Верне, А. Гриму, Ф. Жерара, Ж.-Б. Реньё, Ж.-Ф. де Труа и другие.

С живописью Австрии, Англии, Германии, Дании, Бельгии, Польши знакомят произведения В. Петера, Дж. Морланда «Возвращение охотника», 1792, Т. Баркера, Х. Йенсена, Д. Нотера, Ю. Рапацкого и другие.

Кроме живописи в экспозиции можно увидеть также работы крупнейших скульпторов Италии, Франции XVIII—XIX вв. и изделия известных фарфоровых мануфактур Европы XVIII — начала XX в., таких как Королевская саксонская фарфоровая мануфактура в Мейсене, Берлинская Королевская фарфоровая мануфактура и других.

Национальный художественный музей Республики Беларусь располагает обширным собранием памятников культуры и искусства народов Востока. История этой коллекции начинается с конца 1950-х годов, когда Министерством культуры КНР было передано в музей значительное собрание произведений декоративно-прикладного искусства Китая. В 1960 году существенную помощь в пополнении коллекции оказал Государственный музей искусства народов Востока в Москве. Приобретения у частных коллекционеров впоследствии значительно пополнили и расширили собрание. Сегодня в коллекции представлены традиционные виды искусства стран Передней, Средней, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Дальнего Востока: живопись и скульптура, миниатюра и искусство народной картины, ткачество и художественный металл, керамика и фарфор, расписная и перегородчатая эмаль, резьба по дереву, кости, камню, расписные и резные лаки.

Музей проводит научно-исследовательскую, собирательскую и популяризаторскую работу, устраивает выставки произведений белорусских и зарубежных мастеров, осуществляет научную и творческую связь с зарубежными музеями, организовывает выставочный обмен, проводит лекции, экскурсии, занятия клубов искусствоведов и любителей искусства, помогает создавать картинные галереи, художественные отделы в других городах. Выдаёт каталоги, альбомы, открытки.

При музее работают библиотека, лекторий, студия детского искусства и арт-кафе.