Interested Article - Оранта

- 2021-02-27

- 1

Ора́нта (ср.-греч. ὀράντα, лат. Oranta — Молящая) — один из основных иконографических типов изображения Богоматери , представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, в традиционном жесте заступнической молитвы .

История

Оранта восходит к искусству Древнего Египта и Месопотамии, изображениям фигуры человека с поднятыми руками, символическому образу молящей души. В античном искусстве подобные фигуры в позе адоранта ( лат. adoratio — обожание, поклонение) расценивали в качестве символа верности и благочестия, в заупокойном культе — мольбы о прощении и ниспослании дара небес .

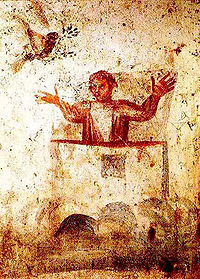

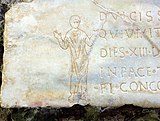

Такие изображения встречаются на рельефах древнеримских саркофагов . В росписях римских катакомб известно около ста пятидесяти изображений мужских и женских фигур с воздетыми в молитвенном движении руками. С IV века изображение типа Оранта приобретает индивидуализированный характер и начинает воспроизводиться как изображение конкретных святых .

Самые ранние изображения Богоматери Оранта относятся к VI веку (например, в составе сцены «Вознесение» в Евангелии Рабулы , Библиотека Лауренциана , Флоренция) .

В искусстве коптов V—VI веков, в раннехристианском и византийском искусстве XII—XIII веков происходила постепенная контаминация образа античного адоранта и молящейся Богоматери-Диакониссы с распростёртыми руками, символизирующей Церковь .

Академик Борис Рыбаков выявил фигуру языческого бога в виде адоранта на наконечнике ремня из кургана № 27 в Гнёздове .

В истории христианского искусства постепенно утвердилось представление о Деве Марии — служительнице Иерусалимского храма ( Введение во храм Пресвятой Богородицы ) и соотнесение этого образа с Церковью Земной, возносящей к Богу Отцу молитву о заступничестве за род человеческий ( Агиосоритисса ). Вначале Богоматерь Оранту изображали с непокрытой головой, затем с мафорием и нимбом .

Иконография Богоматери Оранты получила широкое распространение в искусстве Византии в послеиконоборческий период. Конха апсиды становится традиционным местом для расположения мозаичного или фрескового изображения Оранты .

Особенности и эпитеты

От прочих иконографических типов изображения Богородицы Оранту отличает величественность и монументальность. Её поза статична, композиция симметрична.

Образ Богоматери Оранта в апсидах храмов может быть также связан с темой Второго пришествия Иисуса Христа .

Один из эпитетов, присваиваемых изображению Оранта — « Нерушимая Стена » (по тексту греческого стиха акафиста Богородице: «Царствия нерушимая стена…»). Ещё один эпитет — Платитера (из ср.-греч. лат. Platytera — Широкая), в русском варианте: «Ширшая небес» .

Сохранившиеся монументальные изображения

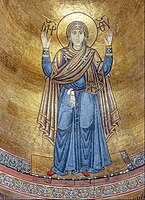

В апсиде Софийского собора в Киеве (XI век) находится одно из известнейших мозаичных изображений Оранты (высота фигуры 5,45 м) — Нерушимая Стена .

Подобные изображения имеются в монастыре Неа-Мони на острове Хиос (Греция), в соборе Чефалу на острове Сицилия (1148), в мозаике люнета церкви Успения Богородицы в Никее (1065—1067), в росписи церкви Спаса Нередицы в Новгороде Великом (1199, сохранились фрагменты) .

Иконография

В XII—XIII веках в византийском и древнерусском искусстве сложился образ Богоматери «Оранта Великая Панагия» ( греч. Παναγία — Всесвятая). Её изображали в позе Оранты с символом Знáмения — образом Эммануила ( ивр. עמנואל — « С нами Бог ») в круглом медальоне .

На иконах Знамения Богородица может изображаться в полный рост, как, к примеру, на « Ярославской Оранте Великой Панагии », либо по пояс, как на Новгородской иконе «Знамение» и Курской Коренной иконе . К иконографии Оранты также относится Мирожская икона.

В иконописи изображения Богородицы Оранты без Младенца встречаются редко. Этот образ входит в состав сложных композиций, например, в иконографии праздников Вознесения или Покрова .

Развитием иконографии Знамения стали композиции икон, известных под названием « Неупиваемая Чаша » .

Русский художник начала XX века К. С. Петров-Водкин в 1914—1915 годах написал необычную картину « Богоматерь Умиление злых сердец », представляющую оплечное изображение Богородицы в ярко-алом мафории с поднятыми руками в позе Оранты.

-

Изображение адоранта в катакомбах Домитиллы, Рим

Изображение адоранта в катакомбах Домитиллы, Рим -

«Оранта Нерушимая стена». Мозаика. 1037. Собор Св. Софии , Киев

«Оранта Нерушимая стена». Мозаика. 1037. Собор Св. Софии , Киев -

Оранта в конхе апсиды Софийского собора в Киеве

Оранта в конхе апсиды Софийского собора в Киеве -

Оранта. Мозаика апсиды собора в Чефалу, Сицилия. 1148

Оранта. Мозаика апсиды собора в Чефалу, Сицилия. 1148 -

Ярославская Оранта Великая Панагия из Спасо-Преображенского собора в Ярославле. Около 1218. Государственная Третьяковская Галерея, Москва

Ярославская Оранта Великая Панагия из Спасо-Преображенского собора в Ярославле. Около 1218. Государственная Третьяковская Галерея, Москва -

Богоматерь Оранта. 1583 год. Из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. Псковский музей

Богоматерь Оранта. 1583 год. Из Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове. Псковский музей -

-

Курская-Коренная икона Богородицы Знамение . Около 1295 года. Синодальный Знаменский собор Русской православной церкви , Нью-Йорк , США .

Курская-Коренная икона Богородицы Знамение . Около 1295 года. Синодальный Знаменский собор Русской православной церкви , Нью-Йорк , США . -

Икона Неупиваемая Чаша из Введенского Владычного монастыря в Серпухове . 1878 год. Высоцкий монастырь, Серпухов

Икона Неупиваемая Чаша из Введенского Владычного монастыря в Серпухове . 1878 год. Высоцкий монастырь, Серпухов -

К. С. Петров-Водкин. Богоматерь Умиление злых сердец. 1914—1915 года. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

К. С. Петров-Водкин. Богоматерь Умиление злых сердец. 1914—1915 года. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Примечания

- ↑ / И. А. Орецкая // Океанариум — Оясио. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 24). — ISBN 978-5-85270-361-3 .

- ↑ Власов В. Г. Оранта // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. — Т. VI. — СПб.: Азбука-Классика, 2007. — С. 474.

- Словарь античности. / Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1989. — С. 16.

- Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: В 2 т. — Т. 2. — Пг., 1910—1915. — С. 377.

- Ширинский С. С. . от 29 сентября 2020 на Wayback Machine . Славяне и Русь. — 1968. — C. 215—223.

- Барская Н. А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. — М.: Просвещение, 1993. — С. 38—44.

- Власов В. Г. Платитера // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — Т. VII, 2007. — С. 499.

Ссылки

-

На

Викискладе

есть медиафайлы по теме

На

Викискладе

есть медиафайлы по теме

- 2021-02-27

- 1