Interested Article - История Древней Руси

- 2021-10-11

- 1

История Древней Руси охватывает период с образования во второй половине IX века Руси до монгольского нашествия .

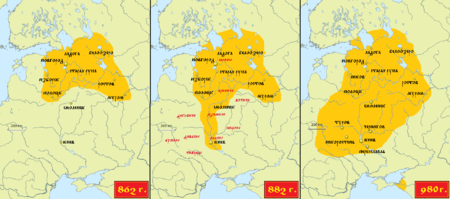

К середине IX века (согласно летописной хронологии в 862 году) на севере Восточной Европы сложился крупный союз из ряда восточно-славянских , финно-угорских и балтских племён , под властью князей династии Рюриковичей , основавших Древнерусское государство . В 882 году князь Олег захватил Киев , объединив под одной властью северные и южные земли восточных славян. В результате успешных военных походов и дипломатических усилий киевских правителей в состав нового государства вошли земли всех восточнославянских, а также некоторых финно-угорских , балтских , тюркских племён . Параллельно шёл процесс славянской колонизации северо-востока Русской земли .

Древняя Русь являлась крупнейшим государственным образованием Европы своего времени, боролась за доминирующее положение в Восточной Европе и Черноморском регионе с Хазарским каганатом и Византийской империей . При князе Владимире Святославиче в 988 году Русь приняла христианство . Князь Ярослав Мудрый издал первый русский свод законов — Русскую Правду . В 1132 году после смерти князя Мстислава Владимировича начался распад Руси на ряд самостоятельных русских княжеств и земель : Новгородская земля , Владимиро-Суздальское княжество , Галицко-Волынское княжество , Черниговское княжество , Рязанское княжество , Полоцкое княжество и др. При этом Киев оставался объектом борьбы между наиболее сильными княжескими ветвями, а Киевская земля считалась коллективным владением Рюриковичей.

В Северо-Восточной Руси с середины XII века возвышается Владимиро-Суздальское княжество, его правители ( Андрей Боголюбский , Всеволод Большое Гнездо ), оставляли своей основной резиденцией Владимир , что привело к его возвышению в качестве нового общерусского центра. Также наиболее могущественными княжествами были Черниговское, Галицко-Волынское и Смоленское . В 1237—1240 годах большинство русских земель подверглись разрушительному нашествию Батыя . Киев, Чернигов , Переяславль , Владимир, Галич , Рязань и другие центры русских княжеств были разрушены, южные и юго-восточные окраины утратили значительную часть оседлого населения.

Предыстория

Древняя Русь образовалась на торговом пути « из варяг в греки » на землях восточнославянских племён — ильменских словен , кривичей , полян , охватив затем древлян , дреговичей , полочан , радимичей , северян .

До призвания варягов

Первые сведения о государстве русов относятся к первой трети IX века: в 839 году упомянуты послы кагана народа Рос , прибывшие сначала в Константинополь , а оттуда ко двору франкского императора Людовика Благочестивого . С этого же времени стал известным и этноним «Русь». Термин « Киевская Русь » появился впервые лишь в исторических исследованиях XIX века.

В 860 году («Повесть временных лет» ошибочно относит его к 866 году) русь совершает первый поход на Константинополь . Греческие источники связывают с ним так называемое первое крещение Руси , после которого на Руси, возможно, возникла епархия и правящая верхушка (возможно, во главе с Аскольдом ) приняла христианство .

Правление Рюрика

В 862 году, согласно « Повести временных лет », славянские и финно-угорские племена призвали на княжение варягов .

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене.

В 862 году (дата приблизительна, как и вся ранняя хронология Летописи) варяги и дружинники Рюрика Аскольд и Дир , направлявшиеся в Константинополь , подчинили себе Киев , тем самым установив полный контроль над важнейшим торговым путём «из варяг в греки». При этом Новгородская и Никоновская летописи не связывают Аскольда и Дира с Рюриком, а хроника Яна Длугоша и Густынская летопись называют их потомками Кия .

В 879 году в Новгороде умер Рюрик . Княжение было передано регенту Олегу ввиду малолетства Игоря . По мнению М. Б. Свердлова , Олег узурпировал власть и был реальным правителем при выросшем Игоре .

Первые русские князья

Княжение Олега Вещего

В 882 году, по летописной хронологии, князь Олег ( Олег Вещий ), родственник Рюрика, отправился в поход из Новгорода на юг, по пути захватив Смоленск и Любеч , установив там свою власть и поставив на княжение своих людей. В войске Олега были варяги и воины подвластных ему племён — чуди, словен, мери и кривичей . Далее Олег с новгородским войском и наёмной варяжской дружиной захватил Киев , убил правивших там Аскольда и Дира и объявил Киев столицей своего государства . Уже в Киеве он установил размеры дани, которую ежегодно должны были платить подвластные племена Новгородской земли — словене, кривичи и меря . Также было начато строительство крепостей в окрестностях новой столицы .

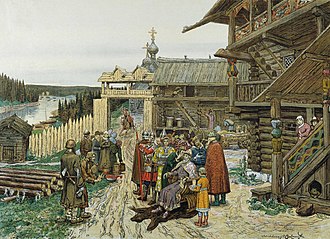

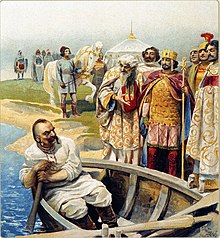

«Торг в стране восточных славян»

Олег военным путём распространил свою власть на земли древлян и северян, а радимичи приняли условия Олега без борьбы (два последних племенных союза до этого платили дань хазарам ). В летописях не указана реакция хазар, однако историк В. Я. Петрухин выдвигает предположение, что они начали экономическую блокаду, перестав пропускать русских купцов через свои земли .

В результате победоносного похода на Византию были заключены первые письменные договоры в 907 году и 911 году , предусматривавшие льготные условия торговли для русских купцов (отменялась торговая пошлина, обеспечивалась починка судов, ночлег), решение правовых и военных вопросов . По мнению историка В. В. Мавродина , успех похода Олега объясняется тем, что он сумел сплотить силы Киевской Руси и укрепить складывающуюся государственность .

Согласно летописной версии, Олег, носивший титул Великого князя , правил более 30 лет. Родной сын Рюрика Игорь занял престол после смерти Олега около 912 и правил до 945.

Игорь Рюрикович

Начало правления Игоря ознаменовалось восстанием древлян, которые были вновь покорены и обложены ещё большей данью, и появлением в причерноморских степях печенегов (в 915 году), разоривших владения хазар и вытеснивших венгров из Причерноморья . К началу X в. кочевья печенегов простирались от Волги до Прута .

Игорь совершил два военных похода на Византию . Первый, в 941 году, завершился неудачно. Ему предшествовала также неудачная военная кампания против Хазарии , в ходе которой Русь, действуя по просьбе Византии, атаковала хазарский город Самкерц на Таманском полуострове, но была разбита хазарским полководцем Песахом и повернула оружие против Византии. Болгары предупредили византийцев, что Игорь начал поход с 10 000 воинов. Флот Игоря разграбил Вифинию, Пафлагонию, Гераклею Понтийскую и Никомидию , но затем был разбит и он, бросив уцелевшее войско во Фракии, с несколькими ладьями бежал в Киев. Попавшие в плен воины были казнены в Константинополе . Из столицы он послал варягам приглашение поучаствовать в новом вторжении в Византию . Второй поход на Византию произошёл в 944 году. Войско Игоря, состоявшее из полян, кривичей, словен, тиверцев, варягов и печенегов, достигло Дуная, откуда были отправлены послы в Константинополь. Они заключили договор, подтвердивший многие положения предыдущих договоров 907 и 911 годов, но отменявшим беспошлинную торговлю. Русь обязалась защищать византийские владения в Крыму . В 943 или 944 году был совершён поход на Бердаа .

В 945 году Игорь был убит во время сбора дани с древлян. Согласно летописной версии, причиной гибели стало желание князя получить дань повторно, чего от него требовали дружинники, завидовавшие богатству дружины воеводы Свенельда . Небольшая дружина Игоря была перебита древлянами возле Искоростеня, а его самого казнили . Историк А. А. Шахматов выдвинул версию, по которой Игорь и Свенельд начали конфликтовать из-за древлянской дани и, в результате, Игорь был убит .

Ольга

После смерти Игоря в силу малолетства его сына Святослава реальная власть оказалась в руках вдовы Игоря княгини Ольги . Древляне отправили к ней посольство, предложившее ей стать женой своего князя Мала. Однако Ольга казнила послов, собрала войско и в 946 году начала осаду Искоростеня, которая закончилась его сожжением и покорением древлян киевским князьям . «Повесть временных лет» описала не только их покорение, но и предшествующую этому месть со стороны киевской правительницы. Ольга обложила древлян большой данью .

В 947 году она предприняла поездку в Новгородскую землю, где вместо прежнего полюдья ввела систему оброков и даней, которые местные жители должны были сами свозить в станы и погосты, передавая специально назначенным людям — тиунам . Таким образом был введён новый способ взимания дани с подданных киевских князей .

Она стала первым правителем Киевской Руси, официально принявшим христианство византийского обряда (по наиболее аргументированной версии, в 957 году, хотя предлагаются и другие даты). В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в Константинополь , известный по описанию придворных церемоний императором Константином Багрянородным в сочинении «Церемонии», причём её сопровождал священник Григорий . Император именовал Ольгу правителем (архонтиссой) Руси, имя её сына Святослава (в перечислении свиты указаны « люди Святослава ») упоминается без титула. Ольга добивалась крещения и признания Византией Руси как равной христианской империи. При крещении она получила имя Елена. Однако, по мнению ряда историков, о союзе удалось договориться не сразу . В 959 году Ольга приняла греческое посольство, но отказалась послать в помощь Византии войско. В том же году она отправила послов к германскому императору Оттону I с просьбой прислать епископов и священников и учредить церковь на Руси. Эта попытка сыграть на противоречиях между Византией и Германией оказалась успешной, Константинополь пошёл на уступки, заключив взаимовыгодный договор, а германское посольство во главе с епископом Адальбертом вернулось назад ни с чем. В 960 году в помощь грекам отправилось русское войско, воевавшее на Крите против арабов под руководством будущего императора Никифора Фоки .

Монах Иаков в сочинении XI века « Память и похвала князю Владимиру » сообщает точную дату смерти Ольги: 11 июля 969 года.

Святослав Игоревич

Около 960 года возмужавший Святослав принял власть в свои руки. Он вырос среди дружинников своего отца и первый из русских князей носил славянское имя. С начала своего правления он стал готовиться к военным походам и собирал войско . По мнению историка Б. Д. Грекова , Святослав глубоко включился в международные отношения Европы и Азии. Зачастую он действовал по соглашению с другими государствами, таким образом участвуя в решении задач европейской, и, отчасти, азиатской политики .

Его первым мероприятием стало подчинение вятичей (964), которые последними из всех восточнославянских племён продолжали платить дань хазарам. Затем, по сообщениям восточных источников, Святослав атаковал и разгромил Волжскую Булгарию.

В 965 году (по др. данным также в 968/969) году Святослав совершил поход на Хазарский каганат . Хазарское войско во главе с каганом вышло навстречу дружине Святослава, но было разбито. Русское войско взяло штурмом основные города хазар: город-крепость Саркел , Семендер и столицу Итиль . На месте Саркела после этого возникло древнерусское поселение Белая Вежа . После разгрома остатки государства хазар были известны под именем саксинов и уже не играли прежней роли. С этим походом связано и утверждение Руси в Причерноморье и Северном Кавказе, где Святослав победил ясов (аланов) и касогов (черкесов) и где центром русских владений стала Тмутаракань .

В 968 году на Русь прибыло византийское посольство, предложившее союз против Болгарии, тогда вышедшей из повиновении Византии. Византийский посол Калокир от имени императора Никифора Фоки принёс дар — 1500 фунтов золота. Включив в своё войско союзных печенегов Святослав двинулся на Дунай. За короткое время болгарские войска были разбиты, русские дружины заняли до 80 болгарских городов. Своей ставкой Святослав выбрал Переяславец, город в низовьях Дуная . Однако столь резкое усиление Руси вызвало опасения в Константинополе и византийцы сумели убедить печенегов совершить очередной набег на Киев. В 968 году их войско осадило русскую столицу, где находилась княгиня Ольга и её внуки — Ярополк, Олег и Владимир. Город спас подход небольшой дружины воеводы Претича. Вскоре с конным войском прибыл и сам Святослав, прогнавший печенегов в степи . Однако князь не стремился оставаться на Руси. Летописи так цитируют его слова :

Середина моей земли в Переяславце-на-Дунае. Туда сходятся все блага: от греков золото и паволоки, вина и разные овощи, от чехов и угров — серебро и кони, из Руси — меха и воск, мед и рабы.

Святослав оставался в Киеве вплоть до смерти своей матери Ольги. После этого он разделил владения между сыновьями: Ярополку оставил Киев, Олегу — земли древлян, а Владимиру — Новгород . Затем он вернулся в Переяславец . В новом походе со значительным войском (по разным данным от 10 до 60 тысяч воинов) в 970 году Святослав овладел почти всей Болгарией, занял её столицу Преслав и вторгся в Византию . Новый император Иоанн Цимисхий отправил против него крупное войско. Русское войско, в составе которого были болгары и венгры , было вынуждено отойти в Доростол (Силистрия) — крепость на Дунае. В 971 году оно было осаждено византийцами. В бою у стен крепости войско Святослава понесло тяжёлые потери, он был вынужден пойти на переговоры с Цимисхием. Согласно мирному договору, Русь обязалась не нападать на византийские владения в Болгарии, а Константинополь обещал не подбивать печенегов к походам на Русь .

Воевода Свенельд советовал князю возвращаться на Русь сухопутным путём. Однако Святослав предпочёл плыть через днепровские пороги. При этом князь планировал собрать на Руси новое войско и возобновить войну с Византией . Зимой они были перекрыты печенегами и небольшая дружина Святослава провела голодную зиму в низовьях Днепра. Весной 972 года Святослав предпринял попытку пробиться на Русь, однако его войско было разбито, а сам он убит . По другой версии, гибель киевского князя произошла в 973 году . Из черепа князя печенежский предводитель Куря сделал чашу для пиров .

Владимир Великий и Ярослав Мудрый. Крещение Руси

Правление князя Владимира. Крещение Руси

После смерти Святослава между его сыновьями разгорелась междоусобица за право на престол (972—978 или 980). Старший сын Ярополк стал великим киевским князем, Олег получил древлянские земли, а Владимир — Новгород. В 977 году Ярополк разбил дружину Олега, а сам Олег погиб . Владимир бежал «за море», но вернулся через два года с варяжской дружиной . Во время похода на Киев он покорил Полоцк — важный торговый пункт на западной Двине и взял в жены дочь убитого им князя Рогволода Рогнеду .

В ходе междоусобицы Владимир Святославич отстоял свои права на престол (годы правления 980—1015). При нём завершилось формирование государственной территории Древней Руси, были присоединены червенские города и Карпатская Русь , которые оспаривала Польша . После победы Владимира его сын Святополк взял в жены дочь польского короля Болеслава Храброго и между двумя государствами установились мирные отношения . Владимир окончательно присоединил к Руси вятичей и радимичей . В 983 году он совершил поход на ятвягов, а в 985 году — на волжских болгар .

Добившись единовластия в русской земле Владимир начал религиозную реформу. В 980 году князь учредил в Киеве языческий пантеон из шести разноплеменных богов. Племенные культы не могли создать единую государственную религиозную систему. В 986 году в Киев начали прибывать послы из различных стран, предлагавшие Владимиру принять их веру. Ислам предлагала Волжская Булгария, христианство западного образца — германский император Оттон I, иудаизм — хазарские евреи. Однако Владимир остановил свой выбор на христианстве, о котором ему поведал греческий философ. Вернувшееся из Византии посольство поддержало князя. В 988 году русское войско осадило византийскую Корсунь (Херсонес). Византия согласилась на мир, царевна Анна стала женой Владимира . Языческие идолы, стоявшие в Киеве, были низвергнуты, а киевляне крещены в Днепре. В столице была построена каменная церковь, которая стала именоваться Десятинной, так как на её содержание князь дал десятую часть своих доходов . После крещения Руси договоры с Византией сделались уже ненужными, так как между обоими государствами установились более тесные отношения. Эти связи в значительной степени окрепли благодаря церковному аппарату, который византийцы организовали на Руси. Первые епископы и священники прибыли из Корсуни и других византийских городов. Церковная организация внутри Киевской Руси находилась в руках константинопольского патриарха, ставшего большой политической силой на Руси .

Став киевским князем, Владимир столкнулся с возросшей печенежской угрозой. Для защиты от кочевников он строит на границе линии крепостей, гарнизоны которых набирал из «лучших мужей» северных племён — ильменских словен, кривичей, чуди и вятичей. Племенные границы начали стираться, важной стала государственная граница . Именно во времена Владимира происходит действие многих русских былин , повествующих о подвигах богатырей .

Владимир установил новый порядок правления: посадил своих сыновей в русских городах. Святополк получил Туров, Изяслав — Полоцк, Ярослав — Новгород, Борис — Ростов, Глеб — Муром, Святослав — древлянскую землю, Всеволод — Владимир-на-Волыни, Судислав — Псков, Станислав — Смоленск, Мстислав — Тмутаракань . Дань более не собиралась во время полюдья и только на погостах. С этого момента княжеский род со своими дружинниками «кормился» в самих городах и отправлял часть дани в столицу — Киев .

Правление Ярослава Мудрого

После смерти Владимира на Руси произошла новая междоусобица. Святополк Окаянный в 1015 году убил своих братьев Бориса (по другой версии, Борис был убит скандинавскими наёмниками Ярослава), Глеба и Святослава . Узнав об убийстве братьев, к походу на Киев стал готовиться Ярослав, правивший в Новгороде. Святополк получил помощь от польского короля Болеслава и печенегов, но в итоге был разбит и бежал в Польшу, где и умер . Борис и Глеб в 1071 году были причислены к лику святых.

После победы над Святополком у Ярослава появился новый противник — его брат Мстислав, к тому времени закрепившийся в Тмутаракани и Восточном Крыму. В 1022 году Мстислав покорил касогов (черкесов), одолев в схватке их предводителя Редедю. Укрепив войско хазарами и касогами, он выступил на север, где подчинил своей власти северян, которые пополнили его отряды. Затем он занял Чернигов. В это время Ярослав обратился за помощью к варягам, приславшим ему сильное войско. Решающая битва произошла в 1024 году у Листвена, победа досталась Мстиславу. После неё братья поделили Русь на две части — по руслу Днепра . Киев и Новгород остались за Ярославом, причём именно Новгород остался его постоянной резиденцией. Мстислав же перенёс свою столицу в Чернигов. Братья поддерживали тесный союз, после смерти польского короля Болеслава они вернули Руси червенские города, захваченные поляками после смерти Владимира Святославича .

В это время Киев временно утратил статус политического центра Руси. Ведущими центрами тогда были Новгород и Чернигов. Расширяя владения, Ярослав предпринял поход на эстонское племя чудь. На завоёванной территории в 1030 году был основан город Юрьев (современный Тарту) .

В 1036 году Мстислав разболелся во время охоты и умер. Его единственный сын умер тремя годами ранее. Таким образом, Ярослав стал правителем всей Руси, кроме Полоцкого княжества. В том же году Киев атаковали печенеги. К моменту прибытия Ярослава с армией варягов и славян они уже овладели предместьями города. В битве у стен Киева Ярослав разгромил печенегов, после чего сделал Киев своей столицей. В память о победе над печенегами князь заложил знаменитый собор Святой Софии в Киеве, для росписи храма были вызваны художники из Константинополя . Затем он заключил в темницу последнего оставшегося в живых брата — Судислава, который правил в Пскове. После этого Ярослав стал единоличным правителем почти всей Руси .

Правление Ярослава Мудрого (1019—1054) стало порой наивысшего расцвета государства. Общественные отношения регулировались сборником законов « Русская правда » и княжескими уставами. Ярослав Мудрый проводил активную внешнюю политику. Он породнился с множеством правящих династий Европы , что свидетельствовало о широком международном признании Руси в европейском христианском мире. Развернулось интенсивное каменное строительство. Ярослав активно превращал Киев в культурный и интеллектуальный центр, приняв за образец Константинополь . В это время нормализовались отношения между Русской Церковью и Константинопольским патриархатом. С того момента Русскую Церковь возглавлял митрополит Киевский, посвящаемый в сан патриархом Константинопольским. Не позднее 1039 года в Киев прибыл первый митрополит Киевский Феофан . В 1051 году, собрав епископов , Ярослав сам назначил митрополитом Илариона , впервые без участия константинопольского патриарха . Иларион стал первым русским митрополитом . В 1054 году Ярослав Мудрый скончался.

В городах, древнейшими из которых были Киев , Новгород , Ладога , Смоленск , Полоцк , Изборск , Чернигов , Переяславль , Туров , Ростов , Белоозеро , Плесков (Псков) , Тмутаракань , Муром , Овруч , Владимир-Волынский , и другие, развивались ремёсла и торговля. Создавались памятники письменности (« Повесть временных лет », Новгородский кодекс , Остромирово евангелие , жития ) и архитектуры ( Десятинная церковь , Софийский собор в Киеве и одноимённые соборы в Новгороде и Полоцке ). О высоком уровне грамотности жителей Руси свидетельствуют дошедшие до нашего времени многочисленные берестяные грамоты . Русь вела торговлю с южными и западными славянами , Скандинавией , Византией, Западной Европой , народами Кавказа и Средней Азии .

Правление сыновей и внуков Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый разделил Русь между сыновьями. Трое старших сыновей получили главные русские земли. Изяслав — Киев и Новгород, Святослав — Чернигов, муромские и рязанские земли, Всеволод — Переяславль и Ростов. Младшие сыновья Вячеслав и Игорь получили Смоленск и Владимир Волынский. Эти владения не передавались по наследству, сложилась система, при которой младший брат наследовал старшему в княжеском роде — так называемая «лествиничная» система . Старший в роде (не по возрасту, а по линии родства) получал Киев и становился великим князем, все остальные земли делились между членами рода и распределялись по старшинству. Власть переходила от брата к брату, от дяди — к племяннику. Второе место в иерархии столов занимал Чернигов . При смерти одного из членов рода, все младшие по отношению к нему Рюриковичи переезжали в земли, соответствующие их старшинству. При появлении новых членов рода им определялся удел — город с землёй ( волость ). Определённый князь имел право княжить только в том городе, где княжил его отец, в обратном случае он считался изгоем . Лествичная система регулярно вызывала усобицы между князьями .

В 60-е годы XI века в Северном Причерноморье появились половцы. Сыновья Ярослава Мудрого не смогли остановить их вторжение, но побоялись вооружить ополчение Киева. В ответ на это в 1068 году киевляне свергли Изяслава Ярославича и посадили на престол полоцкого князя Всеслава, за год до этого пленённого Ярославичами во время усобицы . В 1069 году с помощью поляков Изяслав занял Киев, однако после этого восстания горожан стали постоянными во время кризисов княжеской власти . Предположительно в 1072 году Ярославичи отредактировали Русскую Правду, существенно её расширив .

Изяслав пытался вернуть контроль над Полоцком, но безуспешно, и в 1071 году заключил со Всеславом мир. В 1073 году Всеволод и Святослав изгнали Изяслава из Киева, обвинив его в союзе с Всеславом, и Изяслав бежал в Польшу. Киевом стал править Святослав, сам находившийся в союзнических отношениях с поляками. В 1076 году Святослав умер и князем Киева стал Всеволод. Когда Изяслав вернулся с польским войском, Всеволод вернул ему столицу, удержав за собой Переяславль и Чернигов. При этом без владений остался старший сын Святослава Олег, который начал борьбу при поддержке половцев . Вместе с двоюродным братом Борисом , также претендовавшим на удел на Руси, Олег занял Чернигов. В битве с ними погиб Изяслав Ярославич, и Всеволод вновь стал правителем Руси. Князем Чернигова он сделал своего сына Владимира , рождённого от византийской царевны из династии Мономахов. Борис Вячеславович также погиб в бою, а Олег Святославич укрепился в Тмутаракани. Всеволод продолжал внешнюю политику Ярослава Мудрого. Он стремился укрепить связи с европейскими странами, женив сына Владимира на англосаксонке Гите, дочери погибшего в битве при Гастингсе короля Гаральда. Дочь Евпраксию он выдал за германского императора Генриха IV . Княжение Всеволода характеризовалось раздачей земель князьям-племянникам и формированием административной иерархии .

После смерти Всеволода Киев занял Святополк Изяславич. Половцы направили в Киев посольство с предложением мира, однако Святополк Изяславич отказался от переговоров и схватил послов. Данные события стали поводом для большого половецкого похода на Русь, в результате которого объединённые войска Святополка и Владимира были разбиты , а значительные территории вокруг Киева и Переяславля были разорены. Половцы увели множество пленников. Воспользовавшись этим, сыновья Святослава, заручившись поддержкой половцев, предъявили свои права на Чернигов. В 1094 году Олег Святославич с половецкими отрядами двинулся к Чернигову из Тмутаракани. Когда его войско подошло к городу, Владимир Мономах заключил с ним мир, уступив Чернигов и отправившись в Переяславль . В 1095 году половцы повторили набег, в ходе которого дошли уже до самого Киева, разорив его окрестности . Святополк и Владимир призвали на помощь Олега, княжившего в Чернигове, однако тот проигнорировал их просьбы. После ухода половцев киевские и переяславские дружины овладели Черниговом, а Олег бежал к брату Давыду в Смоленск. Там он пополнил свои отряды и атаковал Муром , который незадолго до этого занял сын Владимира Мономаха Изяслав. Изяслав пал в бою, Муром был занят Олегом. Несмотря на предложение о мире, которое ему отправил другой сын Владимира Мстислав, Олег продолжил поход и овладел Ростовом. Последовавшая за этим война с Мстиславом Владимировичем окончилась поражением Олега в битве у Суздаля , после чего он бежал в Рязань. Владимир Мономах предложил ему мир, на который Олег согласился .

Мирная инициатива Мономаха нашла продолжение в виде Любечского съезда князей , которые собрались в 1097 году ради решения существующих разногласий. На съезде присутствовали киевский князь Святополк, Владимир Мономах, Давыд (сын Игоря Волынского), Василько Ростиславович, Давыд и Олег Святославовичи. Князья договорились прекратить усобицы и не претендовать на чужие владения . Однако мир продержался недолго. Давыд Волынский и Святополк захватили Василько Ростиславовича и ослепили его. Василько стал первым русским князем, ослеплённым в ходе междоусобиц на Руси . Возмущённые действиями Давыда Волынского и Святополка, Владимир Мономах и Давыд и Олег Святославичи двинулись в поход на Киев. Киевляне выслали им навстречу делегацию во главе с митрополитом, которой удалось убедить князей сохранить мир. Однако на Святополка была возложена задача наказать Давыда Волынского. Тот освободил Василько. Однако на Руси началась очередная междоусобица, переросшая в масштабную войну в западных княжествах . Она окончилась в 1100 году съездом в Уветичах . Давыд Волынский был лишён княжества. Однако для «кормления» ему дали город Бужск. В 1101 году русским князьям удалось заключить с половцами мир .

В 1111 году русские князья во главе с Владимиром Мономахом совершили совместный поход в половецкую степь и разгромили половецкие орды в битве на реке Салница . В 1113 году, после смерти Святополка, киевским князем стал Владимир Мономах. В 1125 году он умер оставив после себя Поучение своим потомкам. Князем стал его старший сын Мстислав Великий , после его смерти в 1132 году Киевская Русь окончательно распалась на самостоятельные княжества.

Изменения в государственном управлении в конце X — начале XII вв

В ходе крещения Руси во всех её землях была установлена власть православных епископов , подчинявшихся киевскому митрополиту . В то же самое время во всех землях были посажены наместниками сыновья Владимира . Теперь все князья , выступавшие удельниками киевского великого князя , были только из рода Рюриковичей . Скандинавские саги упоминают о ленных владениях викингов , но они располагались на окраинах Руси и на вновь присоединённых землях, поэтому во времена написания « Повести временных лет » они уже казались пережитком. Князья-Рюриковичи вели ожесточённую борьбу с оставшимися племенными князьями ( Владимир Мономах упоминает князя вятичей Ходоту и его сына). Это способствовало централизации власти.

Власть великого князя достигла наивысшего укрепления при Владимире и Ярославе Мудром (затем после перерыва при Владимире Мономахе ). Положение династии укреплялось многочисленными международными династическими браками: Анны Ярославны и французского короля, Всеволода Ярославича и византийской царевны и др.

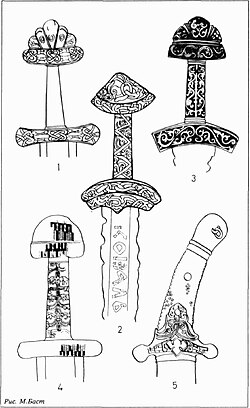

Со времени Владимира или, по некоторым сведениям, Ярополка Святославича , дружинникам вместо денежного жалования князь стал давать земли. Если изначально это были города в кормление , то в XI веке дружинники стали получать сёла . Вместе с сёлами, которые становились вотчинами , даровался и боярский титул . Бояре стали составлять старшую дружину . Служба бояр была обусловлена личной верностью князю, а не размером земельного надела ( условное землевладение не получило заметного распространения). Младшая дружина («отроки», «детские», «гриди»), находившаяся при князе, жила за счёт кормления с княжеских сел и войны. Основной боевой силой в XI веке было ополчение , получавшее на время войны коней и оружие от князя. От услуг наёмной варяжской дружины в основном отказались в период правления Ярослава Мудрого .

Значительной частью земли со временем стала обладать церковь («монастырские вотчины»). С 996 года население выплачивало в пользу церкви десятину . Число епархий , начиная с 4, росло. Кафедра митрополита , назначаемого патриархом константинопольским , стала находиться в Киеве , а при Ярославе Мудром митрополит впервые был избран из числа русских священников, в 1051 году им стал приближённый к Владимиру и его сыну Иларион . Большим влиянием стали обладать монастыри и их избираемые главы, игумены . Центром православия становится Киево-Печерский монастырь .

Бояре и дружина составляли при князе особые советы. Князь советовался также с митрополитом , епископами и игуменами , составлявшими церковный собор . С усложнением княжеской иерархии к концу XI века стали собираться княжеские съезды («снемы»). В городах действовали веча , на которые зачастую опирались бояре для поддержки собственных политических требований (восстания в Киеве 1068 и 1113 года ).

В XI — начале XII века сформировался первый письменный свод законов — Русская Правда . Наиболее древней его частью считается « Правда Ярослава » (ок. 1015—1016), которая последовательно пополнялась статьями « Правды Ярославичей » (ок. 1072), « Устава Владимира Мономаха » (ок. 1113) и другими текстами. В Русской Правде отразилось усиление дифференциации населения (теперь размер виры зависел от социального положения убитого), регламентировалось положение таких категорий населения, как челядь , холопы , смерды , закупы и рядовичи .

«Правда Ярослава» уравняла в правах « русинов » (княжеских дружинников ) и «словен» (вероятно, новгородцев — « ильменских словен »). Это, наряду с христианизацией и другими факторами, способствовало формированию новой этнической общности, осознававшей своё единство и историческое происхождение.

С конца X века на Руси известно собственное монетное производство — серебряные и золотые монеты Владимира I , Святополка , Ярослава Мудрого и других князей.

Распад

Первым от Киева обособилось Полоцкое княжество — это произошло уже в начале XI века. Сконцентрировав все остальные русские земли под своей властью лишь через 21 год после смерти своего отца, Ярослав Мудрый, умирая в 1054 году, разделил их между пятью пережившими его сыновьями. После смерти двух младших из них все земли оказались под властью троих старших: Изяслава Киевского , Святослава Черниговского и Всеволода Переяславского (« триумвират Ярославичей »).

С 1061 года (сразу после разгрома торков русскими князьями в степях) начались набеги половцев , пришедших на смену откочевавшим на Балканы печенегам. В ходе долгих русско-половецких войн южные князья длительное время не могли справиться с противниками, предприняв целый ряд неудачных походов и понеся чувствительные поражения ( битва на реке Альте , 1068, битва на реке Стугне , 1093). Однако в первой четверти XII века русские князья под руководством Владимира Мономаха провели ряд успешных наступлений против половцев, разгромив их на реке Трубеж (1096), реке Сутень (1103) и наконец на реке Салница (1111) в значительной степени неитрализовав половецкую угрозу Руси.

После смерти Святослава в 1076 году киевские князья предприняли попытку лишить его сыновей черниговского наследства, и те прибегли к помощи половцев, хотя впервые половцы были использованы в усобицах Владимиром Мономахом (против Всеслава Полоцкого ). В этой борьбе погибли Изяслав Киевский (1078) и сын Владимира Мономаха Изяслав (1096). На Любечском съезде (1097), призванном прекратить междоусобицы и объединить князей для защиты от половцев, был провозглашён принцип: « Каждый да держит отчину свою ». Таким образом, при сохранении лествичного права , в случае смерти одного из князей перемещение наследников было ограничено их вотчиной. Это открыло путь к политической раздробленности ( феодальной раздробленности ), так как в каждой земле утверждалась отдельная династия , а великий князь Киевский становился первым среди равных, теряя роль сюзерена . Однако это также позволило прекратить усобицы и объединить силы для борьбы с половцами, которая была перенесена вглубь степей. Кроме того, заключались договоры с союзными кочевниками — « чёрными клобуками » ( торками , берендеями и печенегами , изгнанными половцами из степей и поселившимися на южнорусских границах).

Во второй четверти XII века Киевская Русь распалась на самостоятельные княжества. Хронологическим началом раздробленности современная историографическая традиция считает 1132 год, когда после смерти Мстислава Великого , сына Владимира Мономаха, власть киевского князя перестали признавать Полоцк (1132) и Новгород (1136), а сам титул стал объектом борьбы между различными династическими и территориальными объединениями Рюриковичей . Летописец под 1134 годом в связи с расколом в среде Мономаховичей записал « разодралась вся земля Русская ». Начавшиеся междоусобицы не касались самого великого княжения, но после смерти Ярополка Владимировича (1139) следующий Мономахович Вячеслав был изгнан из Киева Всеволодом Ольговичем Черниговским .

На протяжении XII—XIII столетий часть населения южнорусских княжеств из-за постоянной угрозы, исходившей из степи, а также из-за непрекращавшихся княжеских усобиц за Киевскую землю переселялась на север , в более спокойную Ростово-Суздальскую землю, называвшуюся также Залесьем или Опольем . Пополнив ряды славян первой, кривицко - новгородской миграционной волны X века , переселенцы с многолюдного юга быстро составили большинство на этой земле и ассимилировали редкое финно-угорское население. О массивной русской миграции на протяжении XII века свидетельствуют летописи и археологические раскопки . Именно на этот период приходится основание и быстрый рост многочисленных городов Ростово-Суздальской земли ( Владимир , Москва , Переяславль-Залесский , Юрьев-Польский , Дмитров, Звенигород, Стародуб-на-Клязьме, Ярополч-Залесский, Галич и др.), названия которых нередко повторяли названия городов происхождения переселенцев. Ослабление Южной Руси также связывают с успехом первых крестовых походов и изменением основных торговых путей.

В ходе двух крупных междоусобных войн середины XII века Киевское княжество утратило Волынь (1154), Переяславль (1157) и Туров (1162). В 1169 году внук Владимира Мономаха, владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский послал на юг войско во главе со своим сыном Мстиславом , которое захватило Киев . Впервые город был жестоко разграблен, были сожжены киевские храмы, жители уводились в плен. На киевское княжение был посажен младший брат Андрея . И хотя вскоре, после неудачных походов на Новгород (1170 год) и Вышгород (1173 год) влияние владимирского князя в других землях временно упало, Киев начал постепенно терять, а Владимир — приобретать политические атрибуты общерусского центра. В XII веке кроме киевского князя титул великого стали носить также владимирские князья, а в XIII веке эпизодически также князья галицкий, черниговский и рязанский.

Киев, в отличие от большинства остальных княжеств, не стал достоянием какой-либо одной династии, а служил постоянным яблоком раздора для всех сильных князей. В 1203 году он был вторично разграблен смоленским князем Рюриком Ростиславичем , боровшимся против галицко-волынского князя Романа Мстиславича . В битве на реке Калке (1223), в которой участвовали практически все южнорусские князья, произошло первое столкновение Руси с монголами . Ослабление южнорусских княжеств усилило натиск со стороны венгерских и литовских феодалов, но одновременно способствовало усилению влияния владимирских князей в Чернигове (1226), Новгороде (1231), Киеве (в 1236 году Ярослав Всеволодович на два года занял Киев, при этом его старший брат Юрий остался княжить во Владимире) и Смоленске (1236—1239). В ходе монгольского нашествия на Русь , начавшегося в 1237 году, в декабре 1240 года Киев был обращён в руины. Его получили владимирские князья Ярослав Всеволодович, признанный монголами старейшим на Русских землях, а позднее его сын Александр Невский . Они, однако, не стали переезжать в Киев, оставшись в отчинном Владимире. В 1299 году туда же перенёс свою резиденцию киевский митрополит . В некоторых церковных и литературных источниках — например, в высказываниях константинопольского патриарха и Витовта в конце XIV века, — Киев продолжал рассматриваться как столичный город и в более позднее время, однако к этому моменту он уже был провинциальным городом Великого княжества Литовского . С 1254 года галицкие князья носили титул «Король Руси». Титул «великих князей всея Руси» с начала XIV века стали носить владимирские князья.

В советской историографии понятие «Киевскую Русь» распространяли как до середины XII века , так и для более широкого периода середины XII — середины XIII веков , когда Киев оставался центром страны и управление Русью осуществлялось единым княжеским родом на принципах «коллективного сюзеренитета» . Оба подхода сохраняют актуальность и в настоящее время.

Дореволюционные историки, начиная с Н. М. Карамзина , придерживались идеи о переносе политического центра Руси в 1169 году из Киева во Владимир , восходящей к трудам московских книжников, или во Владимир ( Волынь ) и Галич . В современной историографии нет единства мнений на этот счёт. Часть историков считает, что эти идеи не находят подтверждения в источниках . В частности, некоторые из них указывают на такой признак политической слабости Суздальской земли, как малое количество укреплённых поселений по сравнению с другими землями Руси. Другие историки, наоборот, находят в источниках подтверждение тому, что политический центр русской цивилизации переместился из Киева сначала в Ростов и Суздаль , а позднее во Владимир-на-Клязьме .

Примечания

- Васильев А. А. История Византийской империи: от 13 августа 2011 на Wayback Machine

- от 11 марта 2021 на Wayback Machine «Повесть временных лет» в переводе Д. С. Лихачёва ]

- Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). — М.: Аспект-Пресс, 1998. — С. 72.

- Свердлов М. Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VІ — первой трети ХІІІ в. — СПб.: Академический проект, 2003. — С. 127—128.

- , с. 65.

- , с. 222.

- ↑ , с. 66.

- , с. 454.

- , с. 226.

- , с. 68.

- , с. 455.

- , с. 29.

- , с. 228.

- , с. 69.

- , с. 24.

- , с. 325.

- ↑ , с. 457.

- , с. 237.

- , с. 72.

- , с. 74.

- , с. 458.

- , с. 238.

- ↑ , с. 75.

- , с. 246.

- ↑ , с. 76.

- , с. 368.

- , с. 208.

- , с. 213.

- , с. 83.

- , с. 212.

- ↑ , с. 84.

- ↑ , с. 460.

- ↑ , с. 462.

- , с. 26.

- ↑ , с. 86.

- , с. 30.

- ↑ , с. 467.

- , с. 463.

- , с. 87.

- , с. 465.

- , с. 88.

- , с. 27.

- , с. 382.

- ↑ , с. 293.

- ↑ , с. 99.

- , с. 384.

- , с. 298.

- , с. 472.

- , с. 300.

- , с. 95.

- , с. 96.

- , с. 478.

- , с. 98.

- , с. 289.

- , с. 473.

- , с. 306.

- , с. 385.

- , с. 97.

- , с. 89.

- ↑ , с. 103.

- , с. 90.

- ↑ , с. 92.

- , с. 93.

- , с. 96.

- , с. 107.

- , с. 111.

- , с. 112.

- , с. 113.

- , с. 101.

- , с. 115.

- , с. 102.

- , с. 103.

- ↑ , с. 116.

- , с. 104.

- , с. 105.

- , с. 106.

- Правда Русская / Под общ. ред. акад. Б. Д. Грекова . М.; Л.: Изд-во АН СССР . Т. III: Факсимильное воспроизведение текстов. 1963.

- от 25 января 2018 на Wayback Machine / Подготовка текста, перевод и комментарии М. Б. Свердлова // Библиотека литературы Древней Руси. [Электронное издание] / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН . Т. 4: XII век.

- от 9 июля 2019 на Wayback Machine в Викитеке .

- Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья, с. 36—37; её же. К истории городов Северо-Восточной Руси. — МИА, 1955, Вып. 59, С. 11—18.

- Дубов И. В. Спорные вопросы этнической истории северо-восточной Руси IX—XIII веков. В кн.: Вопросы истории. № 5. 1990

- Третьяков П. Н. // У истоков древнерусской народности. — МИА, 1970. — Вып. 179 . — С. 111—137 . 29 ноября 2010 года.

- Макаров, Н. А. (недоступная ссылка) // Вестник РАН . № 12. 2009

- Овсянников Н. Н. О колонизации в Суздальском крае с точки зрения археологии. В кн.: Труды III Областного историко-археологического съезда. Владимир. 1909, с. 2—9.

- Гліб Івакін от 5 сентября 2008 на Wayback Machine К., 1996

- …после перенесения в 1300 г. митрополичьей кафедры во Владимир-на-Клязьме Киев сохранил за собой номинальное значение религиозного центра всей Руси. Как разъяснял в 1380 г. константинопольский патриарх Нил, нельзя было стать архиереем Руси, «не получив сначала наименования по Киеву, который есть соборная церковь и главный город всей Руси». Примерно так же определяли значение Киева и правители Великого княжества Литовского. Например, Витовт, который на рубеже XIV—XV вв. стремился к усилению политики территориальных приобретений на Руси, отзывался о нём как о «главе всех русских земель». Подчинение Киева власти великих литовских князей должно было «узаконить» их притязания на все территориальное наследство Древнерусского государства

-

Относительно даты распада единого государства существуют разные точки зрения. Часть историков, начиная с

Н. М. Карамзина

, датируют его моментом смерти

Ярослава Мудрого

в 1054 году.

А. Рамбо

сопоставляет Ярослава с

Карлом Великим

, после смерти которого в 843 году и раздела между тремя его внуками прекратила своё существование

Франкская империя

. В советской историографии датой конца Киевской Руси и началом периода политической раздробленности (

феодальной раздробленности

) считался 1132 год — год смерти

Мстислава Великого

.

Рыбаков Б. А.

Киевская Русь и русские княжества XI—XIII вв. — М., 1982. — С. 468.;

Горинов М. М., Горский А. А., Дайнес В. О.

и др.; Под ред. М. Н. Зуева. История России с древности до наших дней: Пособие для поступающих в ВУЗы — М.: Высш.шк. — 1994 (рекомендовано к изданию Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию; под эгидой Федеральной целевой программы книгоиздания России

ISBN 5-06-003281-7

); В

БРЭ

Древнерусское государство описывается до 1139 года. Пришедшая ему на смену политическая структура в основных чертах просуществовала до рубежа XIV—XV веков:

К рубежу 14—15 вв. прежняя, унаследованная от домонгольских времён структура, основой которой были княжества-земли, управлявшиеся определёнными ветвями рода Рюриковичей, ушла в прошлое… Большая часть русских земель оказалась поделённой между Великим княжеством Литовским и Московским великим княжеством.

Большая Российская энциклопедия : В 30 т./ Председатель Науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. Т. «Россия». — М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. — 1007 с.: ил.: карт. ISBN 5-85270-326-5 (т. «Россия») ISBN 5-85270-320-6 С. 277—278.

- Ряд советских исследователей вслед за В. Т. Пашуто и Л. В. Черепниным поддержали концепцию т. н. «коллективного сюзеренитета», согласно которой об определённом государственном единстве Руси можно говорить вплоть до момента монгольского нашествия. (Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 76 и др; Черепнин Л. В. К вопросу о характере и форме Древнерусского государства Х — начала XIII в. // Исторические записки. — М., 1972. — Вып. 89. — С. 353—408).

- Войтович Л. В. от 21 июля 2011 на Wayback Machine // Український історичний журнал . — 2003. — № 4 — С. 134—139.

- Платонов С. Ф. Учебник русской истории — СПб.: Наука , 1994. ISBN 5-02-027401-1

- Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь — М.: Наука, 1993. ISBN 5-02-009526-5

- Толочко А. П. История Российская Василия Татищева. Источники и известия. М. — К. , 2005. — С. 411—419.; Горский А. А. Русь от славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. — С. 152—153. Ричка В. М. // Український історичний журнал. — 2006. — № 1. — С. 4—13.

- Сахаров А. Н. Русь на путях к «Третьему Риму». — Тула: Гриф и К, 2010. — С. 8

Литература

- Вернадский Г. В. Золотой век Киевской Руси. — М. : Алгоритм, 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-699-55146-0 .

- Волков В. А. Войны и дружины Древней Руси. — М. : Прометей, 2016. — 466 с. — ISBN 978-5-9907453-6-0 .

- Горский А. А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. — М. , 2004.

- Греков Б. Д. / Отв. ред. Л. В. Черепнин , ред. А. Ц. Мерзон. — Л. : Госполитиздат , 1953. — 569 с. — ISBN 978-5-17-025449-1 .

- Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники / Ред. Т. Г. Липкина . — М. : Высшая школа , 1967. — 265 с.

- Литаврин Г. Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). — СПб. : Алетейя, 2000. — 398 с. — ISBN 5-89329-270-7 .

- Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. — Л. : Издательство Ленинградского Государственного ордена Ленина Университета, 1943. — 430 с.

- Пашуто В. Т. / под ред. В. П. Шушарина . — М. : Наука , 1968. — 473 с. — ISBN 978-5-458-27604-7 .

- Пашуто В. Т. , Флоря Б. Н. , Хорошкевич А. Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. — М. , 1982.

- Петрухин В. Я. Древняя Русь, IX в. — 1263 г. — М. : АСТ, 2005. — 190 с. — ISBN 5-17-028246-X .

- Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. Смоленск: Русич; М.: Гнозис, 1995.

- Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. — М. : ФОРУМ: Неолит, 2013.

- Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М. : Наука, 1982. — 589 с.

- Рыбаков Б. А. Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. — М. : Академический проект, 2016. — 495 с. — ISBN 978-5-8291-1894-5 .

- Рыбаков Б. А. Рождение Руси. — М. : АиФ Принт, 2004. — 447 с. — (Русь многоликая). — ISBN 978-5-699-55030-2 .

- Тихомиров М. Н. Древняя Русь. — М. : Наука, 1975.

- Фроянов И. Я. Древняя Русь IX—XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть: учебное пособие. — М. : Русский издательский центр, 2012. — 1088 с. — ISBN 978-5-4249-0005-1 .

- Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. — Л. , 1974.

- Шефов Н. А. Все войны мира. Древняя Русь. Московское царство. Российская империя. — М. : Вече, 2004. — 464 с. — ISBN 5-9533-0170-7 .

- Franklin S. , . — London—New York: Longman , 1996. — 450 p. — (Longman History of Russia). — ISBN 978-0-582-49090-1 .

- Historical Dictionary of Medieval Russia (англ.) . — Lanham, MD; London: The Scarecrow Press, 2002. — xxxii, 288 p. — (Historical Dictionaries of Ancient Civilizations and Historical Eras, No 5). — ISBN 978-0-8108-6618-8 .

- Martin J. Medieval Russia: 980—1584 (англ.) . — 2nd ed. — Cambridge— … : Cambridge University Press , 2007. — xxvii, 507 p. — (Cambridge Medieval Textbooks). — ISBN 978-0-511-36800-4 .

Ссылки

- . Дата обращения: 9 апреля 2013.

- . Дата обращения: 9 апреля 2013.

- . Дата обращения: 9 апреля 2013.

- 2021-10-11

- 1