Череп

- 1 year ago

- 0

- 0

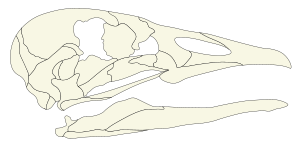

Череп птиц — часть скелета птиц . Отличается большой черепной коробкой , бесшовным соединением многих костей и клювом , который заменил у них челюсти с зубами. Челюстной аппарат птиц , их клюв и язык у разных видов очень отличаются формой и размером. Это одна из самых вариабельных систем органов птиц.

Способность верхней челюсти перемещаться вертикально относительно черепной коробки называется кинетичностью черепа . Если гибкая зона лежит у основания надклювья, то говорят о прокинетизме, а если она расположена на уровне носовых ям и верхняя челюсть обладает внутренней подвижностью — о ринхокинетизме. Дромеогнатический, или палеогнатический (у Paleognathae ), тип черепа, при котором сочленение костного нёба и других костей черепа неподвижно, противопоставляют неогнатическому (у Neognathae ), в который объединяют схизогнатический, десмогнатический и эгитогнатический типы.

Череп птиц принадлежит к диапсидному типу , он имеет два височных окна (верхнее и боковое), нижнюю височную дугу, образованную скуловой и квадратноскуловой костями , верхняя височная дуга утрачена . Чтобы поместить крупный головной мозг , птицам потребовалась большая черепная коробка. Облегчению веса черепа способствовало приобретение клюва вместо челюсти с зубами и бесшовное соединение костей черепа у взрослых птиц . Исследования окостенения черепа птиц обычно относятся к черепу птенцов .

Череп птиц часто сравнивают с черепом пресмыкающихся , у большинства из которых он тоже принадлежит к диапсидному типу, но которым не требуется такая большая черепная коробка и лёгкий клюв (вместо него у рептилий тяжёлые челюсти с зубами) . Подвижность надклювья относительно черепа связана с усовершенствованием челюстного аппарата по сравнению с рептилиями .

Среди всех систем органов птиц вариации челюстного аппарата вместе с размерами и формами клюва и языка являются одними из самых разнообразных .

Затылочный отдел черепа состоит из верхней затылочной кости, двух боковых затылочных костей и основной затылочной кости , которые окружают затылочное отверстие. Основная затылочная кость формирует затылочный мыщелок , с которым связана высокая подвижность головы относительно шеи . Парные теменные , лобные и носовые кости формируют крышу черепа. В слуховой капсуле развита крупная предушная кость, в передней стенке мозговой капсулы — основная клиновидная кость внизу и пара боковых клиновидных костей вверху . Срединная обонятельная кость ( лат. mesethmoideum ) хорошо развита и формирует тонкую межглазничную перегородку. Перед глазницей расположена слёзная кость , а под ним — скуловая кость палочковидной формы, к которой сзади прирастает квадратно-скуловая кость такой же формы. Чешуйчатая кость у большинства птиц выходит на внутреннюю поверхность черепа и принимает участие в формировании его стенки. Обширный задний отдел парасфеноида — основная височная кость ( лат. basitemporale ) — прикрывает снизу основную клиновидную кость , а передний отдел парасфеноида — рострум ( лат. rostrum parasphenoidale ) — межглазничную перегородку. Сошник у птиц непарный, он прирастает к нёбным костям и расположен ниже носовых капсул .

Основанием для верхней челюсти служат крыша черепа и срединная обонятельная кость . Первичная верхняя челюсть состоит из трёх костей. По сравнению с рептилиями, у птиц отсутствуют поперечная кость и эпиптеригоид, рудимент которого сохранился у некоторых видов . К покровной нёбной кости сзади присоединена крыловидная кость, сочленённая челюстным суставом с квадратной костью, которая может выполнять качательные движения вперёд и назад . Она также соединена с чешуйчатой и переднеушной костями черепной коробки и может быть соединена с боковой затылочной . Вторичная верхняя челюсть состоит из преднечелюстной, верхнечелюстной и носовой костей, с доминирующими размерами первой из них . Костное нёбо у птиц образовано соединением нёбных отростков межчелюстных и верхнечелюстных костей, сошником , нёбными и крыловидными костями . Крыловидная кость участвует в базиптеригоидном сочленении у древненёбных птиц и подвижном нёбно-крыловидном суставе у неонёбных .

Базиптеригоидные сочленения — скользящие сочленения с боковой поверхностью крыловидной кости, образованные выростами на боковых сторонах клиновидной кости (базиптеригоидными отростками). Они присутствуют в частности у страусоподобных птиц, тинаму , некоторых трубконосых , гусеобразных , сов . У некоторых видов, в частности пингвинов , чаек , чистиковых , они образуются на стадии эмбриона и исчезают по мере взросления птиц .

У основания верхней части надклювья нёбная кость и передний фрагмент крыловидной кости (гемиптеригоид) могут истончаться и образовывать соединительную перемычку (синдесмоз) или сустав . Нёбно-крыловидный сустав позволяет крыловидной кости поворачиваться в горизонтальной плоскости, а рамке костного нёба и скуловой луги — деформироваться . Сустав скользит вдоль клювовидного отростка парасфеноида и позволяет широкий размах движений нёба и надклювья, чему также способствует утрата большинством птиц ограничивающего базиптеригоидного сочленения .

Задний край ноздри образован верхнечелюстным и межчелюстным отростками носовой кости. У птиц различают округлые и щелевидные ноздри. Округлые ноздри (голоринальный тип) образованы неглубоко разделёнными отростками, которые сходятся под широким закруглённым углом перед линией соприкосновения лобной и межчелюстной костей. Щелевидные ноздри (схизоринальный тип) образованы глубоко расщеплёнными отростками, которые сходятся под острым углом и могут заходить за линию соприкосновения лобной и межчелюстной костей . Такое деление предложил английский зоолог в 1873 году . Округлые ноздри характерны для пингвинов, гагар , трубконосых, куриных , веслоногих , пастушковых , дроф , кукушек, ракшеобразных, дятлообразных, воробьиных, а щелевидные — для ибисов, журавлей, большинства куликов, чаек, чистиковых, голубей, рябков и некоторых других птиц .

Нижняя челюсть птиц (подклювье) включает задний отдел, который состоит из замещающей сочленовной кости, угловой, надугловой и предсочленовной костей, и передний отдел, состоящий из покровных костей, зубной и пластинчатой кости. По сравнению с рептилиями, у птиц отсутствует венечная кость . Ветви нижней челюсти некоторых птиц могут выгибаться наружу, так как разделены на две части гибким участком. Из-за этого глотка может раскрываться значительно сильнее, что позволяет заглатывать крупную добычу . Такое строение называется стрептогнатизмом и присутствует в частности у трубконосых, веслоногих, чаек .

В среднем ухе у птиц расположено стремя — звукопередающая косточка. Подвижную основу скелета стреловидного языка обеспечивают рожки, сформированные из остатков висцеральных дуг и первой жаберной дуги .

Кинетичность, или кинетизм , черепа — это способность верхней челюсти перемещаться вертикально относительно черепной коробки . Впервые этот термин предложил датский зоолог в 1910 году в отношении стегоцефалов и завроспид , позднее его распространили на рыб и птиц. Однако у птиц некоторые варианты кинетичности невозможны . Если гибкая зона лежит у основания надклювья, то говорят о прокинетизме, а если она расположена на уровне носовых ям и верхняя челюсть обладает внутренней подвижностью — о ринхокинетизме .

В первом случае движения надклювья и квадратной кости синхронизированы, так как нижняя часть основания надклювья соединена с квадратной костью и скуловой дугой . Гибкая зона образована носовыми костями на основании верхней челюсти. Между мезглазничной и носовой перегородками в этом месте находится черепнолицевая щель. Прокинетизм характерен для большинства птиц, при нём верхняя челюсть прочнее , ноздри как правило округлые .

Во втором, надклювье носит стебельчатый характер, так как основание верхней челюсти как правило прорезано щелевидной ноздрёй . Гибкая зона захватывает предчелюстную кость и предчелюстные отростки носовых костей . Ринхокинетизм является более примитивной формой , им обладают ржанкообразные , ибисовые и журавлеобразные , а также голубеобразные, тинаму и бескилевые. У вальдшнепа гибкая зона располагается в конечной трети надклювья, чтобы схватывать червей он может раскрывать только кончик клюва, полностью вонзённого в землю .

Кинетичность черепа помогает амортизировать рабочие усилия клюва в случае ошибок. Жёсткость верхней челюсти достигается за счёт напряжения челюстных мышц, которые вызывают кратковременные нагрузки на череп. Кроме того, кинетичностью обусловлено разнообразие производимым клювом движений, а также величина усилия на конце клюва .

В 1867 году английский зоолог Томас Генри Гексли в работе «О классификации птиц и о таксономическом значении изменений в строении костного нёба в этом классе» (On the classification of birds, and on the taxonomic value of the modification of certain of the cranial bones observable in that Class) на основе особенностей строения и взаимоотношения различных частей черепа летающих птиц определил четыре классических типа костного нёба: дромеогнатический, схизогнатический, десмогнатический, эгитогнатический . Дромеогнатический, или палеогнатический (у Paleognathae ), тип черепа противопоставляют неогнатическому (у Neognathae ), в который иногда объединяют все другие типы . Такое деление предложил английский зоолог в 1900 году, который отнёс к группе с палеогнатическим черепом бескилевых птиц. Дальнейшее определение типов вызвало оживлённую дискуссию среди учёных .

Самый примитивный тип черепа, при котором сочленение костного нёба и других костей черепа неподвижно. У такого черепа нёбные и крыловидные кости соединены неподвижно, базиптеригоидные сочленения хорошо развиты (обычно отсутствуют у других взрослых птиц), сошник крупный, его передний конец сливается с нёбными отростками костей верхней челюсти, а задний конец расщеплён и соединяется расходящимися концами с нёбными и крыловидными костями .

Длина костного нёба в дромеогнатическом черепе неизменна, продольные перемещения сильно ограничены . Неподвижное соединение не позволяет манипулировать с кормом, оно способно только для амортизации толчков и простых хватательных движений . Дромеогнатический тип является первым этапом эволюции кинетизма черепа у птиц . У современных птиц он характерен для страусоподобных (бескилевых) птиц и тинаму .

Схизогнатический тип черепа является более древним, чем другие неонёбные, которые скорее всего возникли путём его перестройки . При этом типе отсутствует соединение нёбных отросков правой и левой верхнечелюстных костей, между ними расположена длинная щель . Сочленение нёбных и крыловидных костей подвижное, они примыкают к клювовидному отростку, отсутствует соединение сошника, заострённого спереди, с нёбными отростками верхнечелюстных костей .

Схизогнатический тип характерен для пингвинов, гагар, трубконосых, куриных, большинства журавлеобразных, ржанкообразных, трогонов, большинства сов, козодоевых, колибри, настоящих дятлов .

При этом типе происходит слияние нёбных отростков правой и левой верхнечелюстных костей по средней линии, из-за чего надклювье становится более прочным и имеет трубчатую конструкцию . Сошник редуцирован либо очень узкий, иногда соединяющийся задним концом с нёбными костями и клювовидным отростком, а передним — со слившимися нёбными отростками .

Десмогнатический тип характерен для веслоногих, голенастых, гусеобразных, дневных хищников, некоторых козодоев, ракшеобразных, якамаров, пуховок и туканов из дятлообразных .

При этом типе нёбные отростки верхнечелюстных костей тонкие и удлинённые, они подходят под сошник, но не соприкасаются ни с ним, ни друг с другом, у широкого сошника свободный передний конец иногда раздвоён, а задний глубоко расщеплён и охватывает клювовидный отросток . Функционально это схизогнатия .

Эгитогнатический тип характерен для трехпёрсток, стрижей, бородаток и медоуказчиков из дятлообразных, почти у всех воробьиных .

Гексли в 1867 году применил разделение на типы костного нёба для определения четырёх подотрядов обширной группы . В современной систематике этот таксономический уровень соответствует надотряду. Гексли не рассматривал родственные отношения между таксонами одной группы, но отметил низкое положение тинаму (Tinamidae) . Образование костного нёба птиц рассмотрел Пайкрафт в 1900 году, который пытался выяснить пути филогенеза . Он обнаружил сходство строения мускулатуры, покровов и репродуктивной системы у птиц с дромеогнатическим нёбом — страусов, бескрылов, моа, эпиорнисов и тинаму — и объединил их в надотряд Palaeognathae, сгруппировав остальных в Neognathae. Формулировки Пайкрафта были основаны на типе соединения между palatina и pterigoidea (шовное против шаровидного), а не на подвижности сустава, что привело к многочисленным дискуссиям в этом вопросе .

В 1948 году МакДауэлл (McDowell) рассмотрел костное нёбо птиц как комбинацию многих мелких признаков. В его работе содержится четыре варианта нёба палеогнат и указание на наличие у неогнат сочленений, отличных от шаровидного. МакДауэлл критиковал концепцию Пайкрафта и заключил, что выделение палеогнатического и неогнатического типа необоснованно. Точка зрения МакДауэлла до сих пор поддерживается многими орнитологами .

Опровержение концепции Макдауэлла предоставил Хофер (Hofer) в 1955 году, развивая направление биомеханики, основанное Фершлейсом (Versluys) в 1910 году и продолженное Маринелли (Marinelli) в 1928 и 1936 годы и рядом других учёных. Они рассматривали костное нёбо как часть костно-мышечного механизма, нёбно-крыловидный сустав в котором выполняет функцию передаточного звена, от которого зависит размах, частота и сила движений верхней челюсти. Хофер подтвердил концепцию Пайкрафта в целом и значительно укрепил в частностях, но его исследования долгое время не были интерпретированы систематиками .

В 1970 году Юдин, наблюдая за живыми птицами в зоопарках, обнаружил различную технику захвата и заглатывания пищи у палеогнат и неогнат. Страусоподобные птицы после захвата пищи делают резкое движение шеей назад, сообщая пище ускорение вглубь пасти, а потом движение вперёд, устремляя голову навстречу заглатываемому объекту. При этом надклювье и нёбо внешне остаются неподвижными, однако небольшой сдвиг создаёт напряжённость в конструкции максиллярного сегмента. Неогнаты совершают движения головой чтобы поставить пищу в контакт с подвижным нёбом и языком, после чего они втягивают кусок вглубь пасти, совершая синхронные движения надклювья, нёба, языка, и, возможно, верхней гортани .

На более низких таксономических уровнях, в пределах отрядов, семейств и родов, исследования костного нёба и кинетичности черепа также дают богатый материал об эволюции птиц .

Существовала также точка зрения, что деление на палеогнаты и неогнаты связано с уровнем совершенствования, то есть палеогнаты сохраняют более низкий уровень развития, а неогнаты — продвинутое состояние, которое развивалось независимо. При этом ни те, ни другие, не могут считаться монофилитическими таксонами, а палеогнаты и негнаты представляют собой грады (уровни развития), а не клады .

| Русское название | Латынь | Примечание | |

|---|---|---|---|

| Мозговой череп (neurocranium) | |||

| Затылочный отдел | |||

| Верхняя затылочная кость | supraoccipitale | ПЗП. стр. 74 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Боковая затылочная кость | exoccipitale | ПЗП. стр. 74 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → затылочный мыщелок | condylus occipitalis | ПЗП. стр. 74 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → затылочное, или барабанное, крыло | ala tympanica | ПЗП. стр. 74 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Основная затылочная кость | basioccipitale | ПЗП. стр. 74 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Переднеушная кость | prooticum | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → овальное окно | fenestra ovalis | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Заднеушная кость | opisthoticum | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → круглое окно | fenestra rotunda | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Верхнеушная кость | epioticum | ОСЖКП. стр. 42 | |

| Клиновидный отдел | |||

| Основная клиновидная кость | basisphenoideum | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → базиптеригоидный отросток | processus basipterygoideus | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Боковая клиновидная кость | laterosphenoideum, также pleurosphenoideum | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → заглазничный отросток | processus postorbitalis | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 42 |

| Обонятельный отдел | |||

| Срединная обонятельная кость, или обонятельная кость | mesethomoideum | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 44 |

| → межглазничная перегородка | septum interorbitale | ПЗП. стр. 75 | ОСЖКП. стр. 44 |

| → черепно-лицевая щель | fissura craniofacialis | ОСЖКП. стр. 44 | |

| Покровный череп (dermatocranium), также висцеральный череп (splanchnocranium) | |||

| Теменная кость | parietale | ПЗП. стр. 76 | ОСЖКП. стр. 44 |

| → височные гребни | linea temporalis | ОСЖКП. стр. 44 | |

| Лобная кость | frontale | ПЗП. стр. 77 | ОСЖКП. стр. 44 |

| Носовая кость | nasale | ПЗП. стр. 77 | ОСЖКП. стр. 45 |

| → лобный отросток | processus frontalis | ОСЖКП. стр. 45 | |

| → межчелюстной отросток | processus praemaxillaris | ОСЖКП. стр. 45 | |

| → челюстной отросток | processus maxillaris | ОСЖКП. стр. 45 | |

| Чешуйчатая кость | squamosum | ПЗП. стр. 77 | ОСЖКП. стр. 46 |

| → скуловой отросток | processus zygomaticus | ПЗП. стр. 77 | |

| → заднеглазничный отросток | processus orbitalis posterior, или sphenoticus | ОСЖКП. стр. 46 | |

| → височный отросток | processus temporalis | ОСЖКП. стр. 46 | |

| Предлобная кость, или слёзная кость | praefrontale | ПЗП. стр. 77 | ОСЖКП. стр. 46 |

| → надглазничный отросток | processus supraorbitalis | ОСЖКП. стр. 46 | |

| → предглазничный отросток | processus orbitalis anterior | ОСЖКП. стр. 46 | |

| Скуловая кость | jugale | ПЗП. стр. 78 | |

| Квадратно-скуловая кость | quadratojugale | ПЗП. стр. 78 | ОСЖКП. стр. 48 |

| Сошник | vomer | ПЗП. стр. 79 | ОСЖКП. стр. 44 |

| Верхняя челюсть (надклювье) | |||

| Вторичная верхняя челюсть | |||

| Предчелюстная, или межчелюстная, кость | praemaxillare | ПЗП. стр. 80 | ОСЖКП. стр. 47 |

| → лобный отросток | processus frontalis | ОСЖКП. стр. 48 | |

| → нёбный отросток | processus palatinus | ПЗП. стр. 81 | ОСЖКП. стр. 48 |

| → челюстной отросток | processus maxillaris | ОСЖКП. стр. 48 | |

| Верхнечелюстная, или челюстная, кость | maxillare | ПЗП. стр. 81 | ОСЖКП. стр. 48 |

| → нёбный отросток | processus palatinus, или maxillo-palatinum | ПЗП. стр. 81 | ОСЖКП. стр. 48 |

| → скуловой отросток | processus zygomaticus | ОСЖКП. стр. 48 | |

| Вторичная верхняя челюсть | |||

| Нёбная кость | palatinum | ПЗП. стр. 82 | ОСЖКП. стр. 44 |

| → каудолатеральная пластинка | lamina caudolateralis | ПЗП. стр. 82 | |

| Крыловидная кость | pterygoideum | ПЗП. стр. 82 | ОСЖКП. стр. 42 |

| → гемиптериоид | hemipterygoideum | ПЗП. стр. 82 | |

| Квадратная кость | quadratum | ПЗП. стр. 82 | ОСЖКП. стр. 48 |

| → ушной отросток | processus oticus | ПЗП. стр. 82 | ОСЖКП. стр. 48 |

| → глазничный отросток | processus orbitalis | ПЗП. стр. 82 | ОСЖКП. стр. 48 |

| Нижняя челюсть (подклювье) | |||

| Сочленовная кость | articulare | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| → внутренний отросток нижней челюсти | processus internus mandibulae | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| → задний отросток нижней челюсти | processus posterior mandibulae | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| Зубная кость | dentale | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| Подбородочная косточка | mento-mekkelianum | ОСЖКП. стр. 53 | |

| Пластинчатая кость | spleniale | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| Угловая кость | angulare | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| → заднеугловой отросток | processus angularis posterior | ОСЖКП. стр. 53 | |

| Надугловая кость | supraangulare | ПЗП. стр. 84 | ОСЖКП. стр. 53 |

| Предсочленовная, или покровная сочленовная, кость | praearticulare | ПЗП. стр. 84 | |

| Слуховой столбик, или стремечко | columella auris, или stapes | ПЗП. стр. 84 | |

| Подъязычный аппарат | apparatus hyobrahchialis | ПЗП. стр. 85 | ОСЖКП. стр. 54 |

Легенда: