Бактерии

- 1 year ago

- 0

- 0

Грамотрица́тельные бакте́рии (обозначаются Грам (-)) — бактерии , которые не окрашиваются кристаллическим фиолетовым при использовании окраски микроорганизмов по методу окрашивания по Граму . В отличие от грамположительных бактерий , которые сохраняют фиолетовую окраску даже после промывания обесцвечивающим растворителем ( спирт ), грамотрицательные полностью обесцвечиваются. После промывания растворителем при окрашивании по Граму добавляется контрастный краситель (обычно сафранин ), который окрашивает все грамотрицательные бактерии в красный или розовый цвет. Это происходит из-за наличия внешней мембраны, препятствующей проникновению красителя внутрь клетки. Сам по себе тест полезен при классификации бактерий и разделении их на две группы относительно строения их клеточной стенки . Из-за своей более мощной и непроницаемой клеточной стенки грамотрицательные бактерии более устойчивы к антителам , чем грамположительные.

Обычно патогенность грамотрицательных бактерий связывают с определёнными компонентами их клеточных стенок, а именно, с липополисахаридным слоем (ЛПС или эндотоксический слой) . В человеческом организме ЛПС вызывает иммунный ответ , который характеризуется синтезом цитокинов и активацией иммунной системы . Обычной реакцией на синтез цитокинов является воспаление , что также может привести к увеличению количества токсичных веществ в организме хозяина.

Общие признаки, свойственные большинству грамотрицательных бактерий:

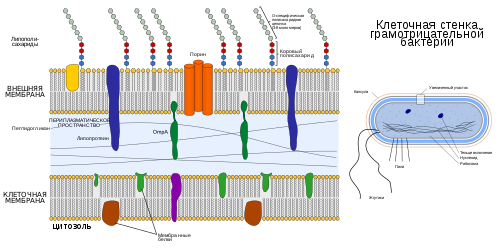

Далее рассмотрены слои клеточных покровов грамотрицательных прокариотов, начиная с самого внутреннего:

У грамотрицательных эубактерий строение клеточной стенки намного сложнее, чем у грамположительных. В её состав входит гораздо большее число макромолекул разного химического типа. Пептидогликан образует только внутренний слой клеточной стенки, неплотно прилегая к ЦПМ . Для разных видов грамотрицательных эубактерий содержание этого гетерополимера колеблется в широких пределах. У большинства видов он образует одно- или двухслойную структуру, характеризующуюся весьма редкими поперечными связями между гетерополимерными цепями.

Некоторые скользящие бактерии ( миксобактерии , ) способны в процессе перемещения по твердому субстрату периодически менять форму клеток, например путём изгибания, что говорит об эластичности их клеточной стенки, и в первую очередь её пептидогликанового слоя. Электронно-микроскопическое изучение, однако, обнаружило у них клеточную стенку, типичную для грамотрицательных эубактерий. Наиболее вероятное объяснение гибкости клеточной стенки этих бактерий — чрезвычайно низкая сшитость её пептидогликанового компонента .

Появление у грамотрицательных эубактерий дополнительной мембраны в составе клеточной стенки фактически привело к созданию обособленной полости (периплазматического пространства), отграниченной от цитоплазмы и внешней среды специфическими мембранами и несущей важную функциональную нагрузку .

Периплазматическое пространство , куда погружен пептидогликановый слой, заполнено раствором, в состав которого входят специфические белки , олигосахариды и неорганические молекулы. Периплазматические белки представлены двумя типами: транспортными белками и .

Было обнаружено также, что многие бактерии способны в больших количествах вырабатывать ферменты (

гликозидазы

,

протеазы

,

липазы

и проч.), гидролизующие все типы полимерных молекул. Последними могут быть как молекулы, синтезируемые самой клеткой, так и чужеродные, попавшие в клетку извне. Отрицательные последствия гидролиза собственных молекул (самопереваривание) очевидны. В то же время прокариоты нуждаются в гидролитических ферментах, так как это расширяет круг используемых ими веществ, включая в него полимеры разного типа. Становится понятна необходимость изолирования этих ферментов от цитоплазматического содержимого.

Грамположительные

эубактерии выделяют гидролитические ферменты во внешнюю среду, у грамотрицательных они локализованы в периплазматическом пространстве.

Снаружи от пептидогликана располагается дополнительный слой клеточной стенки — наружная мембрана. Она состоит из фосфолипидов, типичных для элементарных мембран, белков, липопротеина и липополисахарида. Специфическим компонентом наружной мембраны является липополисахарид сложного молекулярного строения, занимающий около 30—40 % её поверхности и локализованный во внешнем слое.

Белки наружной мембраны можно разделить на основные и минорные. Основные белки представлены небольшим числом различных видов, но составляют почти 80 % всех белков наружной мембраны. Одна из функций этих белков — формирование в мембране гидрофильных пор диаметром примерно 1—15 нм и длиной 50—70 нм , наклонённых к поверхности клеточной стенки по углом 30-40°. Через них осуществляется неспецифическая диффузия молекул с массой до 600—900 Да . Это означает, что через такие поры могут проходить сахара , аминокислоты , небольшие олигосахариды и пептиды . Белки, пронизывающие наружную мембрану насквозь и образующие гидрофильные поры, называют поринами. Минорные белки наружной мембраны представлены гораздо бо́льшим числом видов. Их основная функция — транспортная и рецепторная. Примером минорных белков могут служить белки, ответственные за специфический транспорт в клетку железосодержащих соединений.

Разнообразные функции выполняют макромолекулы, локализованные частично или полностью на внешней стороне клеточной стенки, контактирующей с окружающей средой; это специфические рецепторы для фагов и колицинов ; антигены ; макромолекулы, обеспечивающие межклеточные взаимодействия при конъюгации , а также между патогенными бактериями и тканями высших организмов.

S-слой или зубчатый слой — слой из плотноупакованных белков, выстилающих наружную поверхность клетки и обеспечивающих защиту от резких изменений pH или концентраций каких-либо ионов. Поверх этого слоя расположен слой из волоскоподобных фибрилл, находится за пределами наружной мембраны цианобактерий , способных к скольжению. Похожие на волоски, фибриллы верхнего слоя состоят из стержнеподобного гликопротеина, называемого .

Скольжение происходит посредством секреции слизи через поры на внешнюю сторону клеточных покровов . Слизь проходит вдоль поверхности из осциллиновых фибрилл наружного слоя клетки и по расположенному рядом субстрату, продвигая фибриллы вперёд. Совокупность организованных волоскоподобных фибрилл, таким образом, действует как пассивный винт, в то время как слизь проходит по их поверхности в процессе скольжения .

Наряду с анализом формы клетки, окрашивание по Граму является быстрым диагностическим методом, который ранее использовался для группирования видов бактерий в подотделы.

Основываясь на окраске по Граму, ныне ликвидированное царство Monera было разделено на четыре : Firmacutes (+), Gracillicutes (-), Mollicutes (0) и Mendocutes (var.) . Но начиная уже с 1987 года монофилия грамотрицательных бактерий была поставлена под сомнение, а позже и полностью опровергнута бимолекулярными исследованиями . Однако некоторые авторы, такие как Т. Кавалир-Смит , всё ещё считают их монофилитической кладой и относят к подцарству Negibacteria .

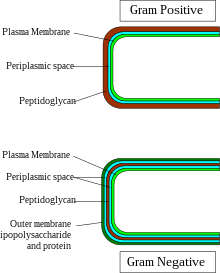

Важно указать на то, что хотя бактерии традиционно делятся на две основные группы, грамположительные и грамотрицательные, такая классификация является двусмысленной и условной, поскольку может относиться к трём совершенно разным аспектам (результат окрашивания, организация клеточных покровов, таксономическая группа), которые необязательно совпадают для всех видов бактерий . Реакция на окрашивание грамположительных и грамотрицательных бактерий не является надёжной характеристикой также и потому, что эти два вида бактерий не формирует филогенетически единую группу . Как бы то ни было, хотя окрашивание по Граму и является эмпирическим критерием, в его основе лежат отчётливые различия в ультраструктуре и химическом составе двух главных видов прокариотических клеточных стенок, встречающихся в природе. Оба этих вида клеточных стенок отличаются друг от друга по наличию или отсутствию внешней липидной мембраны, которая является более надёжной и фундаментальной характеристикой бактериальных клеток . Все грамположительные бактерии окружены единственным слоем фосфолипидной мембраны и обычно имеют толстый слой ( 20—80 нм ) из пептидогликанов ( муреин и проч.), сохраняющий на себе краситель Грама. Ряд других бактерий, окружённых единственной мембраной, но окрашивающихся грамотрицательно из-за отсутствия пептидогликанового слоя (см. микоплазмы ) или же своей неспособности удерживать краситель Грама вследствие специфического состава клеточной стенки, также находится в близком родстве с грамположительными бактериями. Для бактериальных клеток, окружённых одной клеточной мембраной, был предложен термин монодермные бактерии или монодермные прокариоты . В противоположность грамположительным бактериям, все архетипичные грамотрицательные бактерии, помимо цитоплазматической мембраны, окружены ещё и внешней клеточной мембраной и содержат между ними крайне тонкий слой пептидогликанов ( 2—3 нм ). Наличие внутренней и наружной мембран порождает новый клеточный компартмент — периплазматическое пространство . Такие бактерии/прокариоты были обозначены как дидермные бактерии .

Ещё одно важное различие между монодермными и дидермными прокариотами — консервативный набор делеций в ряде важных белков (см. , ) . Из двух структурно различных групп прокариотических организмов, монодермные бактерии считаются предковой группой по отношению к дидермным. Основываясь на ряде наблюдений, включая тот факт, что грамположительные бактерии в большинстве своём продуценты антибиотиков, а грамотрицательные бактерии обычно к таковым устойчивы, было высказано предположение, что у наружной клеточной мембраны грамотрицательных бактерий существует защитный механизм против селективного действия антибиотиков . Некоторые бактерии, как например , окрашиваются грамположительно из-за толстого пептидогликанового слоя, но обладают наружной клеточной мембраной и считаются промежуточным звеном между монодермами (грамположительные) и дидермами (грамотрицательные) . Дидермные бактерии в свою очередь могут быть подразделены на простых дидерм , у которых нет слоя липолисахаридов, архетипичных дидерм , чья наружная клеточная мембрана содержит липолисахариды, и собственно дидерм , наружная мембрана которых состоит из миколовой кислоты .

Вдобавок многие бактериальные таксоны (см. , Fusobacteria , и ), которые являются частью типа Firmicutes или его близкородственной ветвью, также обладают дидермной структурой клетки . Однако консервативная делеция (CSI) в белке ( ) служит отличительным знаком всех традиционных типов грамотрицательных бактерий (то есть Proteobacteria , Aquificae , , Bacteroidetes , , Cyanobacteria , , Verrucomicrobia , Planctomycetes , , Acidobacteria и т. д.) от атипичных дидерм и других типов монодермных бактерий (таких как Actinobacteria , Firmicutes , , и т. д.) . Наличие CSI во всех секвенированых видах из обычных ЛПС-содержащих типов грамотрицательных бактерий доказывает, что этот тип бактерий формирует монофилитическую кладу, и говорит в пользу того, что в этой группе ни у одного вида не происходила потеря внешней мембраны. Эти данные говорят против гипотезы о происхождении монодермных прокариот от дидермных путём потери внешней мембраны .

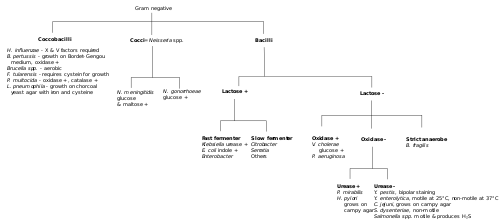

Протеобактерии — большая группа грамотрицательных бактерий, включающая Escherichia coli ( E. coli ), Salmonella , Shigella и прочих Enterobacteriaceae , , , Helicobacter , , , уксуснокислых бактерий , Legionella и множество других. Другие примечательные группы грамотрицательных бактерий включают в себя цианобактерий , спирохет , зелёных серо- и .

Связанные с медициной грамотрицательные кокки включают в себя три организма, вызывающих заболевания, передающиеся половым путём ( Neisseria gonorrhoeae ), менингит ( Neisseria meningitidis ) и респираторные симптомы ( ).

Среди бацилл есть большое количество важных для медицины видов. Некоторые из них в первую очередь вызывают болезни органов дыхания, как например ( , Klebsiella pneumoniae , Legionella pneumophila , Pseudomonas aeruginosa ), выделения ( Escherichia coli , , Enterobacter cloacae , ) и пищеварения ( Helicobacter pylori , Salmonella Enteritidis , Salmonella Typhi ).

Ряд грамотрицательных бактерий связан с внутрибольничными инфекциями . В их числе Acinetobacter baumannii , вызывающий бактериемии, вторичный менингит и вентиляторную пневмонию у больных в отделениях реанимации.

Одна из нескольких уникальных характеристик грамотрицательных бактерий — это структура внешней клеточной мембраны. Внешний слой мембраны включает в себя комплекс липополисахаридов , липидные части которых выполняют роль эндотоксинов . Если эндотоксины попадают в транспортную систему, происходит интоксикация, с последующим увеличением температуры, повышением частоты дыхания и понижением кровяного давления. Всё это может привести к токсическому шоку и последующему летальному исходу.

Внешняя мембрана защищает бактерию от некоторых антибиотиков , красителей и детергентов , которые в норме повреждают внутреннюю мембрану или клеточную стенку. Такая защита делает бактерию устойчивой к лизоциму и пенициллину . Однако были разработаны альтернативные методы лечения, такие как лизоцим с ЭДТА и антибиотик ампициллин , способные справиться с защитной внешней мембраной некоторых патогенных грамотрицательных организмов. Для этой же цели могут быть использованы и другие лекарства, наиболее эффективные из которых хлорамфеникол , стрептомицин и налидиксовая кислота .