Interested Article - Иван Сусанин

- 2020-07-04

- 1

Ива́н Суса́нин (вторая половина XVI века [?], деревня Деревеньки или Деревнищи [?] — 1613 ) — русский национальный герой , крестьянин из села Домнино (ныне в Сусанинском районе Костромской области ), прославившийся спасением царя Михаила Фёдоровича от польско-литовского отряда во время русско-польской войны .

Согласно царской грамоте от 30 ноября ( 10 декабря ) 1619 года, поздней зимой 1613 года уже наречённый Земским собором царь Михаил Романов и его мать инокиня Марфа «были на Костроме» . Зная об этом, польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова. Недалеко от Домнина они встретили вотчинного старосту Ивана Сусанина и «пытали у него» местонахождение царя Михаила Фёдоровича. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал места убежища царя и был замучен поляками и литовцами «до смерти». Бытует версия о том, что он стал их проводником, но повёл не к царю, а далеко в чащу леса к болотам.

О жизни Сусанина и его подвиге

О жизни Ивана Сусанина в точности не известно почти ничего. Сусанин был крепостным дворян Шестовых , проживавших в селе Домнино , в центре довольно крупной вотчины (примерно в 60 верстах к северу от Костромы ). Согласно преданиям, родом Сусанин был из находившейся неподалёку от Домнина деревни Деревеньки . Протоиерей А. Д. Домнинский, ссылаясь на бытовавшие в Домнине предания, первым указал, что Сусанин был не простым крестьянином, а вотчинным старостой . Позже некоторые авторы стали именовать Сусанина приказчиком (посельским), управлявшим домнинской вотчиной Шестовых и жившим в Домнине при боярском дворе . Поскольку о его жене ни в документах, ни в преданиях не упоминается, а его дочь Антонида была замужем и имела детей, можно полагать, что он был вдовцом в зрелом возрасте.

Доказательством реальности подвига Ивана Сусанина считается царская грамота от 30 ноября ( 10 декабря ) 1619 года о даровании зятю Сусанина Богдану Собинину половины деревни с « обелением » от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…»:

… Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти …

—

Последующие жалованные грамоты 1633 и 1644 годов («вдове Сабинина Антониде с детьми») и подтвердительная грамота 1691 года (потомкам Сусанина, жившим в деревне Коробовой, «и их детям и внучатам и правнучатам и в род их во веки неподвижно») , льготные указы 1723 и 1724 годов («Андрею Семёнову с братом»), 1731 («Ивану Лукоянову Сабинину»), подтвердительные грамоты 1741 и 1767 года («всем потомкам Сусанина, жившим в дер. Коробовой»), за исключением последней — 1837 года («Коробовским белопашцам») , повторяют слова грамоты 1619 года . В статье о Сусанине словаря Брокгауза и Ефрона утверждалось, что в летописях, хрониках и других письменных источниках XVII века почти ничего не говорилось о Сусанине, но предания о нём существовали и передавались из рода в род . Вместе с тем дореволюционный костромской историк и краевед Н. Н. Виноградов, целенаправленно собиравший сведения среди коробовских белопашцев, потомков Сусанина, указывал, что почти все легенды и предания носят явно книжный характер. Единственное опубликованное предание народного происхождения так же определялось им как «пример легенд новейшего времени» .

В мемуарах литовского шляхтича Самуила Маскевича рассказывается про схожий героический поступок неизвестного крестьянина в марте 1612 года в районе Можайска :

Тут, в деревне Вишенце, мы поймали старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудиться и не набресть на Волок, где стоял сильный неприятель. Он вел нас в одной миле от Волока, ночью же нарочно повернул к тому месту. Уже мы были от него в одной только версте. К счастью попался нам Руцкий, который в то время, проводив товарищей, вышедших из столицы к пану гетману, возвращался под самыми стенами Волока на свои квартиры в Рузу, где стоял с казацкою ротою. От него узнали мы, что сами идем в руки неприятелю, и поспешили воротиться. Проводнику отсекли голову, но страха нашего никто не возвратит .

Официальный культ Сусанина и его критика

Времена Российской империи

Визит Екатерины II в Кострому в 1767 году положил начало официальной традиции: упоминать Сусанина как спасителя Михаила — основателя династии Романовых ; именно в таком ракурсе был описан подвиг Сусанина костромским архиереем Дамаскином (Аскаронским) в его приветственной речи императрице . В «Словаре географическом Российского государства» А. М. Щекатова (1804 год) Сусанин предстаёт как спаситель царской особы, а в 1812 году С. Н. Глинка прямо возвёл Сусанина в идеал народной доблести и самопожертвования . В качестве бесспорного героя Отечества Сусанин отныне становится непременным персонажем учебников по истории. Беллетризованная статья Глинки не опиралась ни на какие историографические источники, что позже дало возможность Н. И. Костомарову язвительно назвать всю историю подвига « анекдотом », который « сделался более или менее общепризнанным фактом ».

Интерес к Сусанину особенно усилился в царствование Николая I , при котором прославление Сусанина приобрело официальный характер и стало одним из проявлений государственной политики. Личности и подвигу Сусанина был посвящён целый ряд опер, стихотворений, дум, драм, повестей, рассказов, живописных и графических произведений, многие из которых стали классическими. История подвига идеально соответствовала идеологической формуле « Православие, самодержавие, народность ». Кроме того, сусанинский культ формировался во время подавления польского восстания 1830—1831 годов , когда стал востребован образ крестьянина-патриота, отдавшего жизнь за государя.

Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принёс и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным.

— Гоголь Н. В. Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве / Выбранные места из переписки с друзьями

В 1838 году Николаем I был подписан указ о даровании центральной площади Костромы имени Сусанинская и возведении на ней памятника « во свидетельство, что благородные потомки видели в бессмертном подвиге Сусанина — спасении жизни новоизбранного русской землёй царя через пожертвование своей жизни — спасение православной веры и русского царства от чужеземного господства и порабощения ».

Имело место также неприятие официального культа, которое могло выражаться в крайних, нигилистических формах. В годы реформ Александра II переоценке подверглись многие ценности николаевской эпохи, в том числе прославление Сусанина. Официальная версия подвига Сусанина, идеологически и историографически оформленная в правление Николая I, впервые была подвергнута критике и открытому высмеиванию в статье профессора Петербургского университета Н. И. Костомарова «Иван Сусанин» , вышедшей в феврале 1862 года в журнале « Отечественные записки ». Не отрицая существования личности Сусанина, автор утверждал, что общепринятая версия о сусанинском подвиге является позднейшим вымыслом. Костомаров писал: « В истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находится новоизбранный царь Михаил Фёдорович, — остаётся под сомнением… » .

Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян. Могло быть, что разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту.

— Костомаров Н. И. Иван Сусанин / Русская история в жизнеописаниях её деятелей

Сусанинский подвиг был также критически рассмотрен в исследованиях С. М. Соловьёва и М. П. Погодина . Соловьёв, например, считал, что Сусанина замучили «не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники» . Он после кропотливого изучения архивов доказал, что никаких регулярных войск интервентов в тот период поблизости от Костромы не было. М. П. Погодин , напротив, резко оппонировал Костомарову, обвиняя того в предвзятости и игнорировании исторических документов:

Г. Костомарову дела нет до таких естественных рассуждений. Он оставляет их в стороне, и для возбуждения сомнения об истории Сусанина принимается разбирать, сравнивать и опровергать, одно за другим, рассказы новейших писателей, — таких историков, как С. Н. Глинка и Щекатов… (уж прибавить бы ему для разбора и либретто из оперы «Жизнь за Царя», которое не уступает ни Щекатову, ни Глинке!).

—

По мнению костромского историка и краеведа Н. А. Зонтикова , наиболее значительный вклад в развитие историографии Смутного времени внесли работы костромских краеведов, таких как А. Д. Домнинский, В. А. Самарянов , Н. Н. Селифонтов и Н. Н. Виноградов .

Советское время

После Октябрьской революции Сусанин попал в разряд «слуг царей». Ленинский план монументальной пропаганды предусматривал снятие памятников, «воздвигнутых в честь царей и их слуг»: уже накануне первой годовщины революции в 1918 году началось разрушение памятника Сусанину в Костроме. В массовой пропаганде 1920—1930-х годов основной упор делался на то, что подвиг Сусанина — это миф.

Однако в конце 1930-х годов при Сталине произошла фактическая «реабилитация» Сусанина наряду с Кузьмой Мининым , Дмитрием Пожарским , Александром Невским , Дмитрием Донским и даже монархами Иваном Грозным и Петром Великим . В 1938 году вновь началось возвеличивание Сусанина как героя, отдавшего жизнь за Отчизну.

Подвиг Ивана Сусанина, отказавшегося изменить Родине, и за это зарубленного поляками воплотил заветное стремление русского народа к ограждению своей национальной независимости

— Самойлов В. Кострома в середине XVIII века. // Северная Правда. 21.07.1938

О том, что подобное решение было принято на высшем политическом уровне, свидетельствует возобновление в 1939 году в Большом театре посвящённой Сусанину оперы М. И. Глинки « Жизнь за царя ». Опера получила новое название «Иван Сусанин» и новое либретто . Ещё один факт того, какое значение стали придавать сусанинскому поступку: в конце лета 1939 года в честь Сусанина были переименованы районный центр и район , на территории которого он жил и погиб.

В советской исторической науке оформились две параллельные точки зрения на подвиг Сусанина: первая, восходящая к дореволюционной традиции, признавала факт спасения Сусаниным Михаила Романова; вторая, тесно связанная с идеологическими установками, категорически этот факт отрицала, считая Сусанина героем-патриотом, подвиг которого не имел никакого отношения к спасению царя.

В украинской литературе поддерживается точка зрения, что прообразом Ивана Сусанина был казак-разведчик Никита Галаган , который 16 мая 1648 года в ходе Корсунской битвы по заданию Богдана Хмельницкого дезинформировал шляхтичей и привёл их войско в подготовленную засаду, что дало возможность казакам атаковать врага в невыгодных для него условиях . Реальность Сусанина подтверждается царской грамотой, появившейся почти на 30 лет раньше даты подвига Галагана.

Увековечение памяти

Памятник 1851 года

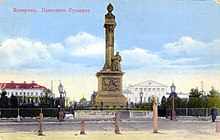

В 1835 году указом Николая I центральная площадь Костромы была переименована из Екатеринославской в Сусанинскую . 14 марта 1851 года в её центре был установлен памятник по проекту академика В. И. Демут-Малиновского : гранитная колонна на четырёхугольном пьедестале была увенчана бюстом юного царя, на груди которого ярко выделялся позолоченный крест.

У основания колонны располагалась коленопреклонённая фигура Сусанина, слева от которого лежали две жалованные грамоты его потомству. На колонне были укреплены двуглавый орёл и герб Костромской губернии . На передней стороне постамента был вделан барельеф, изображающий сцену гибели Сусанина; на задней стороне постамента — надпись: « Ивану Сусанину, за Царя, — спасителя веры и царства, живот свой положившему. Благодарное потомство ». Памятник был окружён фонарными столбами и решёткой, украшенной доспехами и двуглавыми орлами .

В 1918 году с памятника были сброшены бюст Михаила Фёдоровича и скульптура Сусанина и уничтожены, тогда же Сусанинская площадь была переименована в площадь Революции (историческое название возвращено в 1992 году ). Окончательное уничтожение памятника произошло в 1934 году.

Памятник 1967 года

28 сентября 1967 года в Костроме был установлен новый памятник Сусанину, созданный скульптором Н. А. Лавинским (архитекторы М. П. Бубнов и М. Ф. Марковский) возле Молочной горы , над съездом к Волге. Памятник лишён монархических и религиозных символов. Композиция проста: фигура крестьянина в долгополой одежде стоит на массивном цилиндрическом постаменте. Фигура и облицовка постамента изготовлены из светлого известняка. На постаменте надпись: «Ивану Сусанину — патриоту земли русской». Со времени представления проекта памятник критикуется как «дисгармоничный» облику исторического центра Костромы.

Другие памятники

Иван Сусанин изображён на памятнике Михаила Микешина « Тысячелетие России » в Новгороде ( 1862 ).

Бронзовая фигура умирающего Ивана Сусанина, над которым склонялась фигура женщины — аллегорическое изображение России, была включена скульптором А. Адамсоном в ансамбль памятника в честь 300-летия дома Романовых в Костроме.

В 1988 году на холме над Чистым болотом, на месте бывшей деревни Анфёрово, был установлен памятный знак — огромный валун с надписью: «Иван Сусанин 1613».

Прочее

27 августа 1939 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР, гласивший: « Переименовать Молвитинский район Ярославской области в Сусанинский район и его центр, село Молвитино , в село Сусанино » . Иван Сусанин изображён на гербе и флаге района. В селе Сусанино в здании Воскресенской церкви находится музей подвига Ивана Сусанина .

Центральная площадь Костромы называется Сусанинской (1835—1918, восстановлен в 1992 году). В различных населённых пунктах государств бывшего СССР имеются улицы Ивана Сусанина .

В разное время имя Ивана Сусанина носили российские и советские суда:

- (также «Минто» (Minto), «Лейтенант Дрейер») ,

- (бывший Ruegen) ,

- ,

- (1981),

- патрульный ледокол ТОФ проекта 97П (1973) .

Образ Ивана Сусанина использовался в символике молодёжного образовательного форума «Патриот», проводившегося в 2009—2012 годах в Костромской области .

-

Барельеф на постаменте памятника царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме. Фото В. Н. Кларка (1908)

Барельеф на постаменте памятника царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме. Фото В. Н. Кларка (1908) -

Иван Сусанин на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде (1862).

Иван Сусанин на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде (1862). -

Скульптор А. Адамсон за работой над фигурой Ивана Сусанина для памятника в честь 300-летия дома Романовых

Скульптор А. Адамсон за работой над фигурой Ивана Сусанина для памятника в честь 300-летия дома Романовых -

М. В. Нестеров «Видение Ивану Сусанину образа Михаила Фёдоровича», 1906

М. В. Нестеров «Видение Ивану Сусанину образа Михаила Фёдоровича», 1906 -

Монета Банка России — Серия: «Искусство», 225-летие Большого театра, Иван Сусанин, 3 рубля, реверс (2001)

Монета Банка России — Серия: «Искусство», 225-летие Большого театра, Иван Сусанин, 3 рубля, реверс (2001) -

Патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин», май 1985 года

Патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин», май 1985 года -

Герб Сусанинского района Костромской области

Герб Сусанинского района Костромской области -

Почта СССР, 1957 г.

Почта СССР, 1957 г.

Образ Сусанина в искусстве и фольклоре

Ивану Сусанину и его подвигу посвящены произведения музыкального, изобразительного и словесного искусства: опера М. И. Глинки « Жизнь за царя » («Иван Сусанин»), опера К. А. Кавоса («Иван Сусанин»), дума К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин», драма Н. А. Полевого «Костромские леса», глава в книге Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица», картина М. И. Скотти «Подвиг Ивана Сусанина», картина М. В. Нестерова «Видение Ивану Сусанину образа Михаила Фёдоровича» и другие .

Факты

- По сообщениям прессы и заключению подготовленным главным археологом Костромы С. И. Алексеевым, в 2003 году в некрополе села Исупово были обнаружены останки, предположительно принадлежащие Ивану Сусанину . Однако профессиональные историки оспаривают интерпретацию находок . В научной публикации археологических и антропологических исследований какие-либо утверждения о нахождении останков именно Ивана Сусанина не содержатся . В соответствии с заключением Института археологии РАН , сделанным по запросу Министерства культуры РФ в 2006 году, отмечено, что представленные факты не дают оснований для идентификации личности Ивана Сусанина. А. Е. Петровым , Л. А. Беляевым и А. П. Бужиловой досконально разобрано и показано, что предложенная региональными госорганами интерпретация материалов исследований не соответствует реальным результатам и обусловлена конъюнктурными соображениями .

- По неподтверждённым сообщениям прессы, якобы в том же году в окрестностях села Исупово археологами была исследована поляна, расположенная на месте бывшего болота, пересохшего в прошлом столетии. При этом были сделаны находки в виде 40 нательных католических и одного православного крестика, причём последний был перерублен .

- Отчество Осипович является вымышленным. В источниках XVII века ни о каком отчестве Сусанина не упоминается (официальных отчеств крестьянам тогда и не было положено). Если бы отца Сусанина действительно звали Осипом (Иосифом), то тогда его фамилия (прозвание) была бы Осипов, а не Сусанин .

- С подвигом Ивана Сусанина сравнивался поступок ремесленника Осипа Комиссарова , спасшего в 1866 году от покушения императора Александра II . Родное село Комиссарова, Молвитино (ныне пос. Сусанино) , находится всего в 12 верстах от села Домнино — родины Сусанина .

- В музее подвига И. Сусанина находится экспозиция «Они повторили подвиг Сусанина» , рассказывающая о 58 «последователях» И. Сусанина. В советское время вышла книга, описывающая их подвиги. Самый знаменитый из них Матвей Кузьмин , за свой подвиг был удостоен звания Герой Советского Союза .

- Улица Сталина в Костроме (бывш. Лазаревская) была переименована в улицу Ивана Сусанина в 1952 году, ещё при жизни И. В. Сталина . Это было связано с наличием в центре города проспекта Сталина (бывшая Павловская улица, ныне проспект Мира) .

- Иван Сусанин был не единственным представителем простого народа, оказавшим важные услуги семье Романовых. При Борисе Годунове , когда родители Михаила Фёдоровича были насильно пострижены и сосланы, священник Толвуйского погоста (место ссылки инокини Марфы на берегу Онежского озера) Ермолай Герасимов тайно «проведывал» для инокини Марфы сведения о судьбе митрополита Филарета . Деятельность священника осталась тайной для властей. Хотя Ермолай Герасимов и не пострадал на службе Романовым, священник и его потомки получили в 1614 году (вскоре после восшествия на престол Михаила Фёдоровича Романова) обширную вотчину, освобождение от налогов и другие щедрые пожалования .

Примечания

Комментарии

- В единственном историческом источнике про Ивана Сусанина, грамоте царя Михаила Фёдоровича , отчества Осипович не употребляется. В некоторых сочинениях он называется Ивановичем. Крестьяне в ту пору не имели отчества, к тому же прозвище (а не фамилия) Сусанин (от женского имени Сусанна ) говорит о возможном отсутствии отца .

Источники

- .

- В городе Кострома

- Домнинский А. Правда о Сусанине (свод местных преданий) // Русский архив . — 1871. — № 2.

- , с. 27.

- // Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. — СПб. : Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии , 1830. — Т. III, 1689—1699, № 1415 . — С. 113—114 . 9 апреля 2016 года.

- // Полное собрание законов Российской империи , собрание второе. — СПб. : Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии , 1838. — Т. XII, отделение первое, 1837, № 10028 . — С. 168—169 . 17 февраля 2015 года.

- Самарянов В. А.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Виноградов Н.Н. Сказание о спасении от поляков Михаила Федоровича Романова и о подвиге крестьянина Ивана Сусанина. — Кострома, 1993. — 20 с.

- Дневник Маскевича 1594—1621 // Сказания современников о Дмитрии Самозванце. — Т. 1. — СПб., 1859.

- // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб. — М. , 1896—1918.

- Глинка С. Н. Крестьянин Иван Сусанин, Победитель мести и Избавитель Царя Михаила Федоровича Романова // Русский вестник . — 1812. — № 5. — С. 92.

- Костомаров Н. И. от 28 апреля 2016 на Wayback Machine

- . Дата обращения: 31 января 2012. 5 января 2012 года.

- . Дата обращения: 30 ноября 2014. 1 августа 2014 года.

- Соловьёв С. М. (недоступная ссылка)

- Погодин М. П. от 17 августа 2016 на Wayback Machine

- Зонтиков Н. А. от 5 января 2012 на Wayback Machine

- Дата обращения: 4 сентября 2009. 23 июля 2014 года.

- (недоступная ссылка)

- . Дата обращения: 21 апреля 2010. 13 ноября 2010 года.

- Площади Революции больше нет // Костромские ведомости, 29.04.1992

- . Дата обращения: 21 октября 2010. 26 сентября 2010 года.

- . Дата обращения: 8 декабря 2010. 11 октября 2012 года.

- . Дата обращения: 13 октября 2012. 19 августа 2014 года.

- . Дата обращения: 7 ноября 2010. 25 сентября 2015 года.

- . Дата обращения: 7 ноября 2010. 22 октября 2010 года.

- . Дата обращения: 6 ноября 2010. 11 августа 2014 года.

- Патриот земли русской: Отражение подвига И. Сусанина в литературе и искусстве: Рекомендательный указатель литературы / Сост. Л. Н. Сорока. — Кострома: Костромская обл. универсальная науч. б-ка им. Н. К. Крупской, 1988. — 800 экз.

- . Дата обращения: 8 февраля 2009. 16 августа 2008 года.

- Петров А. Е. Останки Ивана Сусанина: К вопросу о методах исторической фальсификации // Исторические записки . № 1 (129). М., 2008

- Коммерсантъ-Власть . № 11 (614) от 21.03.2005

- Новиков А. В. Исуповский некрополь - новый памятник археологии в Костромской области. — Вестник Костромской археологической экспедиции. Выпуск 2. — Кострома, 2006. — С. 97—129.

- Васильев С. В., Боруцкая С. Б. Антропологические исследования могильника Исупово, Костромская область. — Вестник Костромской археологической экспедиции. Выпуск 2. — Кострома, 2006. — С. 130—146.

- .

- Дата обращения: 23 мая 2015. 15 января 2016 года.

- Дата обращения: 23 мая 2015. 25 сентября 2015 года.

- .

- Московские ведомости , 16 апреля 1866, № 80, с. 3.

- . Дата обращения: 9 октября 2012. 11 октября 2012 года.

- Зонтиков Н. А. от 24 августа 2010 на Wayback Machine

- Шамин С. М. Жалованная грамота священнику Ермолаю и его потомкам за помощь матери царя Михаила Федоровича инокине Марфе в годы годуновских гонений // Вестник церковной истории. — 2011. — № 1—2 (21—22). — С. 246—248.

Литература

- Вайсман А. С. Не исторический факт, а монархическая легенда // Вопросы истории : журнал. — 1993. — № 1 .

- Борисов Н. В. Они повторили подвиг Сусанина. — М. , 1969.

- // Социальное партнёрство — Телевидение [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 456—457. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 31). — ISBN 978-5-85270-368-2 .

- Велижев М. Б., Лавринович М. Б. // Новое литературное обозрение . — 2003. — № 63.

- // Русский архив . — 1871. — Вып. 2. — Стб. 1—34.

- Зонтиков Н. А. // «Костромская земля» : альманах. — 1992. — № 2 . — С. 39—54 .

- Зонтиков Н. А. Иван Сусанин: легенды и действительность // Вопросы истории : журнал. — 1994. — № 11 .

- Зонтиков Н. А. . — Кострома: «Кострома», 1997. — 352 с. — ISBN 5-89362-003-8 .

- Козляков В. Н. . — М. : « Молодая гвардия », 2012. — С. 244—251. — ( Жизнь замечательных людей ; вып. 1585 (1385)). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-03555-3 .

- Костомаров Н. И. // Отечественные записки , февраль 1862.

- Петров А. Е. Останки Ивана Сусанина: К вопросу о методах исторической фальсификации // Исторические записки . — М. , 2008. — № 1 (129) .

- Петров А. Е., Беляев Л. А., Бужилова А. П. Между наукой и областной администрацией: опыт фальсификации останков Ивана Сусанина с помощью заданной интерпретации археологических и судебно-криминалистических исследований // / Редактор С. О. Чернышёва. — Сборник статей. — М. : Институт археологии РАН, 2011. — С. 247—267. — 382 с. — 500 экз. — ISBN 987-5-94375-110-3.

- Рудаков В. Е. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Соловьёв С. М. История России с древнейших времён .

- Толстов В. А. , Костомаров Н. И. и Самарянов В. А. Два взгляда на историческую достоверность личности Ивана Сусанина // Смутное время и земские ополчения в начале XVII века. К 400-летию создания Первого ополчения под предводительством П. П. Ляпунова: Сборник трудов Всероссийской научной конференции. — Рязань, 11—12 апреля 2011 г. / Отв. ред. д. и. н., проф. В. Н. Козляков. — Рязань, 2011. — С. 249—257.

- Рябов А. Н. Памятники героям, одолевшим Смуту. — Нижний Новгород; Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2011. — 192 с.

- Рябов А. Н. Иван Сусанин. — Нижний Новгород, 2012.

- Эшенбах А. Н. Иван Сусанин. — М. : Печатня А. Снегирёвой, 1913. — 16 с.

Ссылки

- // Фильм об исторических исследованиях Исуповского (Сусанинского) болота.

- .

- // Серия «Искатели» (телевизионный фильм)

- Лавренченко М. // Вокруг света : журнал. — 2016. — Ноябрь ( № 11 (2914) ). — С. 126—131 . — ISSN .

- 2020-07-04

- 1