Зенит (космический аппарат)

- 1 year ago

- 0

- 0

Кинокопирова́льный аппара́т — устройство для получения с оригинального негатива фильма его позитивных копий на киноплёнке . В классической «оптической» технологии кинопроизводства кинокопировальный аппарат служит для печати прокатных фильмокопий , а также интерпозитивов , дубльнегативов и промежуточных контратипов при изготовлении титров и спецэффектов . При цифровом фильмопроизводстве кинокопировальные аппараты используются для тиражирования плёночных фильмокопий с мастер-позитива , полученного при помощи фильм-рекордера с цифровой мастер-копии . Кинокопировальные аппараты различных типов могут осуществлять оптическую или контактную печать.

По способу печати и движению киноплёнок кинокопировальные аппараты делятся на 4 основных типа :

Наибольшее распространение в кинопроизводстве получили аппараты ротационной печати, то есть непрерывной контактной, и аппараты прерывистой оптической печати . Почти во всех кинокопировальных аппаратах возможна печать оптической совмещённой фонограммы на фильмокопии одновременно с изображением . В аппаратах прерывистой печати для копирования фотографической фонограммы предусмотрен отдельный барабан с непрерывным движением, поскольку её печать возможна только при непрерывном движении носителя. Для повышения равномерности экспозиции при печати звуковой дорожки барабан может снабжаться дополнительным маховиком . В аппаратах с непрерывным движением печать фонограммы может происходить на общем барабане с изображением, или на таком же отдельном. При массовой печати фильмокопии печатаются с интернегатива, содержащего изображение и фонограмму на одной киноплёнке, поэтому дополнительный звукоблок не требуется . Современные цифровые фонограммы печатаются контактным способом специальным сменным блоком, выбираемым в зависимости от стандарта фонограммы. По конструкции кинокопировальные аппараты делятся ещё на два типа:

Последняя разновидность кинокопировальных аппаратов оснащена светонепроницаемым корпусом и кассетами для киноплёнки. Для массовой печати предназначаются, главным образом аппараты, устанавливаемые в затемнённом помещении, поскольку такая конструкция облегчает одновременное обслуживание нескольких копировальных машин . Производительность современных аппаратов массовой печати может достигать 10—15 тысяч погонных метров в час . На крупных кинокопировальных фабриках практикуется непосредственное сопряжение лентопротяжных трактов кинокопировального аппарата с проявочной машиной , ускоряющее процесс получения фильмокопий.

При контактной печати негатив фильма и позитивная киноплёнка, прижатые эмульсионными слоями друг к другу, прерывисто или непрерывно передвигаются мимо источника света, осуществляющего экспонирование светочувствительной киноплёнки через негатив или контратип. Основные размеры копируемых областей изображения и фонограммы при контактной печати в России регламентируются ГОСТ 13137—82 .

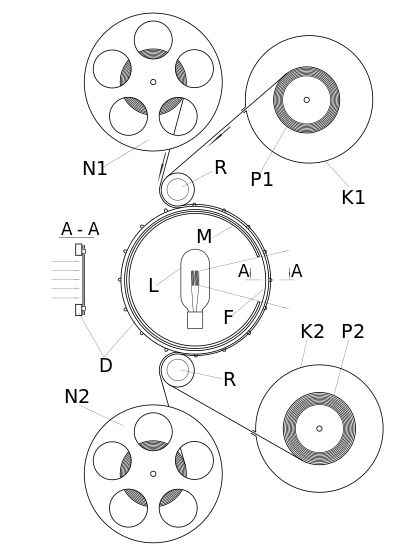

На рисунке вверху представлена схема простейшего аппарата контактной печати с непрерывным движением киноплёнки . Негатив (контратип) фильма сматывается с бобины N1 и через ролик R попадает на печатающий зубчатый барабан D . Из одинарной светонепроницаемой кассеты K1 на этот же барабан поверх негатива сматывается светочувствительная плёнка из рулона P1 . Зубчатый барабан представляет собой два синхронно вращающихся венца с общим приводом и промежутком между ними. Лампа накаливания L в кожухе M осуществляет экспонирование через щель F , мимо которой передвигаются оригинал и свежая плёнка, прижатые друг к другу. Затем плёнки сматываются на бобину N2 и в кассету K2 в рулон. После лабораторной обработки экспонированной в аппарате плёнки получают позитив или промежуточный контратип.

При таком способе печати экспозиция , получаемая светочувствительной плёнкой, помимо оптической плотности оригинала и мощности лампы, зависит от скорости вращения печатающего барабана и ширины щели F . Чем шире щель, тем больше экспозиция при той же производительности печати, и тем меньше влияние неравномерности вращения барабана на стабильность плотности копии. В то же время, увеличение ширины печатающей щели, снижает резкость, вследствие неизбежного взаимного проскальзывания плёнок за время экспозиции. Уменьшение ширины щели позволяет свести смазывание к минимуму, повысив качество изображения и фонограммы. В большинстве советских 35-мм кинокопировальных аппаратов ширина печатающей щели составляла 4—5 мм . Также для уменьшения взаимного перемещения плёнок перфорация негативных и контратипных киноплёнок изготавливается с более коротким шагом, чем перфорация позитивной. Это компенсирует разницу в скоростях плёнок, образующуюся за счёт разницы их путей по поверхности печатающего барабана. Для стандартной 35-мм киноплёнки при одинаковой усадке разница шага кадра негативной и позитивной плёнок составляет 0,04 мм, что соответствует разнице хода при стандартном диаметре барабана 96,4 мм .

Печать с непрерывным движением плёнки приводит к наименьшему износу негатива и обеспечивает его максимальную тиражеустойчивость благодаря отсутствию скачкового механизма и малой нагрузке на перфорацию . Поэтому, она применяется, главным образом, при массовом производстве фильмокопий для кинопроката . Из советских аппаратов такой способ печати реализован, например в машинах «12Р—23» и «УКА» . В большинстве случаев машины массовой печати снабжены двухсторонним ходом, позволяя тиражировать позитивы без перемотки контратипа. При нечётных проходах печать ведётся от начала оригинала к его концу, а при чётных — наоборот. Такая технология, получившая название реверсивной печати, значительно снижает износ негатива и дубльнегатива . Безостановочная печать предусматривает склейку оригинала, заряженного в специальный магазин, в кольцо. При этом, за счёт организации непрерывной подачи свежей киноплёнки, возможна печать без остановки и перезарядки кинокопировального аппарата .

При оптической печати светочувствительная киноплёнка экспонируется изображением, построенным объективом . Движение киноплёнки в таких кинокопировальных аппаратах (например, советском «23ЛТО—1» ) в основном прерывистое, и осуществляется грейферным механизмом вследствие его наибольшей точности из всех скачковых. Однако, существуют и аппараты оптической печати с непрерывным движением киноплёнок, позволяющие снизить износ оригинала и получить другие выгоды. Применяется для печати узкоплёночных фильмокопий, главным образом на 8-мм киноплёнке . При оптической печати возможна печать фильмокопий формата , отличного от исходного. Например, с 35-мм негатива возможна печать 16-мм фильмокопий с уменьшением, а 35-мм широкоэкранный анаморфированный негатив может быть увеличен до широкоформатных копий на плёнке 70-мм . Оптическая печать необходима при использовании для съёмки фильма производственных форматов негатива, например, « Технископ » или « Супер-35 ». Производственные форматы непригодны для изготовления фильмокопий и с них производится оптическая печать в прокатных форматах — кашетированном, широкоэкранном или широкоформатном.

Перевод формата осуществляется, как правило на этапе печати дубльнегатива, поскольку для массового тиражирования фильмокопий оптическая печать с прерывистым движением киноплёнки невыгодна из-за невысокой производительности. Кроме того, при оптической печати возможен перевод широкоэкранных форматов в обычный или узкоплёночные форматы с классическим соотношением сторон кадра . В большинстве случаев такой перевод приводит к обрезке большой части кадра при пансканировании . Из советских кинокопировальных аппаратов для выкопировки части изображения широкоформатного кадра в обычный формат была пригодна машина «23РТО—1» , а на узкую киноплёнку 16-мм с такого же негатива печать производилась аппаратом «23ЮТО—1» . Такая технология часто применялась при печати фильмокопий для провинциальных кинотеатров и сельских кинопередвижек , не оснащённых широкоэкранной проекцией.

Кроме тиражирования фильмов и перевода одного формата в другой, до появления цифровых технологий, оптическая печать применялась в кинематографе для изготовления трюковых и комбинированных кадров, поликадровых композиций и для впечатывания титров в изображение. Такие кинокопировальные аппараты получили название трюкмашина и позволяют печатать на одной киноплёнке изображение с разных негативов (контратипов) и в несколько экспозиций . Например, на киностудии « Мосфильм » использовалась машина оптической трюковой печати «70—ТМ», предназначенная для изготовления комбинированных кадров на широкоформатной киноплёнке шириной 70-мм .

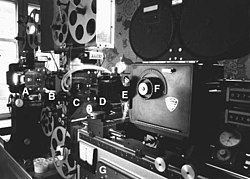

На снимке представлена машина комбинированной оптической печати, состоящая из двух кинопроекторов и одного киносъёмочного аппарата . Буквами обозначены: A — кадровое окно первого проектора, а В — объектив, проецирующий изображения первого и второго проекторов в окно С. D — объектив киносъёмочного аппарата. Е — лупа, а F — регулятор угла раскрытия обтюратора киносъёмочного аппарата, установленного на основании G.

Кроме совмещения разных изображений и впечатывания титров, в оптической технологии кинопроизводства трюкмашины использовались для осуществления монтажных переходов между соседними кадрами, таких как «шторка», «наплыв» и «затемнение» . Для этого изготавливались промежуточные позитивы с плавно изменяющейся от кадрика к кадрику плотностью , которые совмещались на общем дубльнегативе в кинокопировальном аппарате. Подобным образом изготавливались различные «шторки», фигурные вытеснения . Изменение темпа движения, снятого со стандартной частотой, также происходило при помощи трюк-машин. Для этого каждый кадрик негатива печатался на копии дважды, трижды или другое количество раз, в зависимости от требуемой степени замедления. Пропуская печать кадриков негатива, можно было ускорить темп движения на экране. Такая трансформация исходного изображения с дополнительной возможностью его наклона или масштабирования могла осуществляться трюкмашиной «23КТС-1» . Однако в большинстве случаев изменение темпа движения на экране достигается регулировкой частоты киносъёмки , а такие приёмы печати используются только для создания некоторых художественных эффектов или при отсутствии подходящего материала. Большинство монтажных переходов может изготавливаться также на машинах промежуточной печати или химической обработкой контратипов .

Кроме упомянутых принципов классификации, кинокопировальные аппараты подразделяются на аппараты массовой печати, предназначенные для тиражирования фильмов, и аппараты для печати служебных и промежуточных копий, например, рабочего позитива или монтажных фильмокопий . Последние, например 25КТК—1, являлись неотъемлемой частью классической «оптической» технологии кинопроизводства и имелись на каждой киностудии в копировальном отделении цеха обработки плёнок. От аппаратов массовой печати, рассчитанных на печать «в одном свету» с выровненного по плотности и цветоперадаче дубльнегатива, студийные аппараты отличаются более высокой точностью печати и наличием устройств изменения экспозиции, позволяя печатать выровненные копии с оригинального негатива, имеющего неизбежные отклонения от идеальной плотности и цветопередачи . Для этого в таких машинах применяется световой паспорт .

Механизм таких аппаратов, предназначенных для печати служебных и эталонных фильмокопий, осуществляет прерывистое передвижение киноплёнки, и способен изменять экспозицию в момент смены кадра, перемещая паспорт во время перекрытия света обтюратором . Кроме того, такие аппараты обладают возможностью цветокоррекции, как при помощи светового паспорта для каждой сцены отдельно, так и общую в зависимости от используемого типа и партии позитивной киноплёнки. Кроме кадров негатива при промежуточной печати в обязательном порядке пропечатывается край его перфорации для отображения футажных номеров на рабочем позитиве. При современной цифровой технологии фильмопроизводства Digital Intermediate печать промежуточных и контрольных копий не требуется, а коррекция плотности и цветопередачи производится при помощи компьютера .

Для получения фильмокопий с негативов, имеющих механические повреждения, а также при печати высококачественного контратипа применяется иммерсионная печать . Эта технология основана на погружении киноплёнки в жидкость с показателем преломления , близким к эмульсионному слою и подложке, например — тетрахлорэтилен . Такой способ позволяет скрыть большинство механических дефектов исходного изображения и получить качественный позитив. Заполнение иммерсионной жидкостью зазора между киноплёнками исключает появление колец Ньютона .

Известны три способа иммерсионной печати: с тонкослойным покрытием эмульсионного слоя при помощи аппликаторных роликов, «жидкостный канал», образуемый двумя стёклами, между которыми проходят киноплёнки и «полная иммерсия» . В последнем случае весь лентопротяжный механизм кинокопировального аппарата с обеими киноплёнками погружается в резервуар, заполненный иммерсионной жидкостью. Полная иммерсия использовалась при печати промежуточных контратипов в классической «оптической» технологии кинопроизводства . Большинство современных кинокопировальных машин пригодны для аппликаторной иммерсионной печати и имеют специальный шкаф для просушки негатива, после его погружения в иммерсионную жидкость .

Узкие киноплёнки любительских форматов (16-мм и менее) изначально не рассчитаны на копирование, и заряжаются в кинопроектор так же, как и в киносъёмочный аппарат : эмульсией к объективу . При использовании обращаемой плёнки такая зарядка обеспечивает на экране прямое изображение. Контактная печать классическим способом — эмульсия к эмульсии — в этом случае даёт на экране зеркальное изображение . Зарядка зеркально перевёрнутого позитива подложкой к объективу, как в 35 и 70-мм кинопроекторах, приводит к повышенному износу копии из-за особенностей конструкции лентопротяжного тракта, не рассчитанного на такой ход плёнки. Поэтому, узкие киноплёнки пригодны только для оптической печати или контактной через подложку направленным светом. В последнем случае резкость получаемого позитива снижается . Массовая печать узкоплёночных фильмокопий осуществлялась оптическим способом с 35-мм негатива .

В практике кинолюбительства печать фильмокопий существовала только в рамках любительских объединений из-за сложности и дороговизны копировального процесса. В СССР для этого небольшими партиями выпускались узкоплёночные кинокопировальные аппараты, например КАУ-16 . Любительские кинокопировальные аппараты чаще всего были рассчитаны на формат 16-мм, для которого выпускались негативная и позитивная киноплёнки. Существовали также обращаемые киноплёнки специально для изготовления копий позитивов, полученных методом обращения, но они использовались, главным образом, на телевидении и рассчитаны на оптическую печать. Копировальная аппаратура любительского класса выполнялась по схеме контактной печати с прерывистым перемещением киноплёнки, как наиболее дешёвая и простая в эксплуатации . Некоторое время выпускались любительские кинокамеры «Экран», также пригодные для контактной печати 8-мм фильмов. Полученная копия была зеркальной и должна была заряжаться в проектор подложкой к объективу . С распространением дешёвых и качественных обращаемых киноплёнок любительская печать ушла в прошлое.

Массовая печать фильмокопий производится на кинокопировальных фабриках . В СССР существовали 6 крупных кинокопировальных фабрик, расположенных в Москве , Ленинграде , Новосибирске , Киеве , Рязани и Харькове . Кроме них, существовала Московская Лаборатория обработки цветных фильмов. В 1960-е годы они вместе ежегодно изготавливали фильмокопии различных форматов более 300 художественных фильмов и 750 документальных и научно-популярных .

В настоящее время эти производства претерпели значительные изменения вследствие повсеместной замены плёночных кинотехнологий цифровыми и вытеснения узкоплёночных форматов видеозаписью. Распространение фильмокопий в современном кинематографе всё чаще происходит на жёстких дисках или по защищённому каналу через интернет с демонстрацией цифровыми кинопроекторами . Кроме того, описанная классическая технология фильмопроизводства в настоящее время не используется. Её сменила технология Digital Intermediate , не использующая киноплёнку на промежуточных стадиях. Оригинальный негатив сканируется специальным сканером и дальнейшая обработка изображения и монтаж происходят с помощью компьютера . Дубльнегатив фильма выводится с готовой цифровой мастер-копии при помощи фильм-рекордера , а кинокопировальные аппараты используются только для массовой печати плёночных фильмокопий с такого дубльнегатива. В 2008 году в Химках запущена современная кинокопировальная фабрика «Конвейер», рассчитанная на выпуск более 200 фильмокопий в сутки .