Interested Article - Антоний (архиепископ Новгородский)

- 2021-09-13

- 1

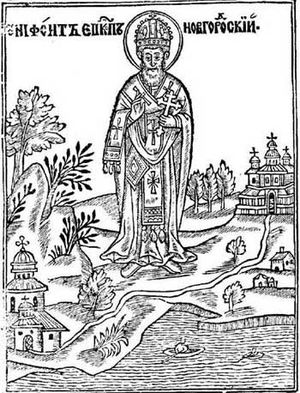

Архиепископ Антоний (в миру Добрыня Ядрейкович ; ум. 8 октября 1232 ) — архиепископ Новгородский (1210—1218, 1226—1228, 1228—1229), епископ Перемышльский (1220—1225), известен своим описанием паломничества в Константинополь — «Книга Паломник». Почитается Русской православной церковью в лике святителей , память совершается (по юлианскому календарю ): 8 октября (день смерти), 10 февраля ( Собор святителей Новгородских ) и во 2-ю Неделю (воскресение) по Пятидесятнице ( Собор Новгородских святых ).

Жизнеописание

Возможно, был сыном новгородского воеводы Ядрея, погибшего в походе на Югру в 1194 году .

Упоминается впервые в Новгородской первой летописи под 1211 годом:

…пришѣл, прѣже изгнания Митрофаня архиепископа, Добрына Ядрѣиковиць изъ Цесаряграда и привезѣ съ собою гробъ Господень, а самъ пострижеся на Хутинѣ у святого Спаса; и волею Божиею възлюби и князь Мьстислав и вси новгородьци, и послаша и въ Русь ставитъся; и приде поставленъ архиепископъ Антонии

Основное известие приведённого летописного текста — поставление Добрыни архиепископом, прочая информация носит чисто поясняющий характер, поэтому нельзя утверждать, что все перечисленные события относятся к одному и тому же году. Таким образом, точно неизвестно, когда именно вернулся Добрыня из Константинополя и сколько времени провёл он в Хутынском монастыре . По сообщению позднего источника — проложного жития святителя Антония — после пострига Добрыни сам преподобный Варлаам Хутынский , основатель монастыря, успел передать ему игуменство . Однако данное известие считается «не вполне надёжным» .

По версии историка А. Ю. Карпова , в январе 1210 года сторонниками князя Мстислава Мстиславича новгородский архиепископ Митрофан был изгнан с кафедры, и на его место возведён Антоний. Его направили в Киев к митрополиту Матфею , который утвердил выбор князя и рукоположил Антония во епископа . В 1218 году, после того как князь Мстислав Мстиславич окончательно покинул Новгород и отправился отвоёвывать Галич , горожане сместили Антония с его кафедры и вернули архиепископа Митрофана:

новгородьци же въведоша архиепископа Митрофана въ дворъ опять на столъ, а къ Онтонию послаша: «поиди, кде ти любо».

Двух епископов направили в Киев, чтобы митрополит Матфей выбрал одного из них. В 1219 (1220) году митрополит назначил Митрофона архиепископом Новгородским, а Антония возвёл на Перемышльскую кафедру. Предполагается, что Антоний был первым перемышльским архиереем, и само появление этой новой кафедры связывают с влиянием утвердившегося в Галиче Мстислава Мстиславича , в чьём владении находился и Перемышль .

Архиепископ Митрофан скончался в 1223 году. Его преемник Арсений не был рукоположён во епископа. Согласно Киево-Печерскому патерику , новгородская кафедра, несмотря на пребывание Антония в Перемышле, считалась «Антониевым местом» . В 1225 году Перемышль заняли венгры, и Антоний оставил свою кафедру. Согласно известию Новгородской первой летописи под 1225 годом:

Приде архиепископъ Антонии ис Перемышля въ Новгородъ и сѣде на своемь столѣ, и ради быша новгородьци своему владыцѣ

Весной 1228 года Антоний оставил кафедру и удалился в Хутынский монастырь . Причиной этого стала его болезнь, начавшаяся 17 марта («на святого Ольксия ») . Святитель полностью онемел и уже не мог управлять епархией.

Начавшиеся осенью того же года беспорядки в Новгороде прервали покой Антония:

заутра въвѣдоша опять Антония архиепископа и посадиша с нимь 2 мужа: Якуна Моисѣевиця, Микифора щитник.

Однако попытка организовать управление Новгородской епархией посредством этих двух назначенных Антонию помощников не удалась. В 1229 году новым новгородским архиепископом по жребию был выбран Спиридон , а Антоний вновь удалился в Хутынский монастырь на покой.

Скончался 8 октября 1232 года и был похоронен в Мартириевой паперти Святой Софии Новгородской .

Паломничество в Константинополь

Антоний дважды, ещё до своего монашеского пострига, совершал паломничество в Константинополь — в 1200 и около 1208/9 года) . Изначально, после смерти своего отца, он решил посетить Святую землю . Проходя через Галицко-Волынское княжество , он встретился с князем Романом Мистиславовичем и в составе его посольства отправился в Константинополь. Прожив в столице Византии несколько лет, он после его захвата крестоносцами в 1204 году покинул Константинополь и вернулся на Русь, так и не посетив Иерусалим .

Из своего паломничества он привёз в Новгород ряд святынь: ризы Феодора Стратилата , мощи Власия Севастийского , часть камня от гроба Иоанна Богослова , частицу Животворящего Креста , меру « гроба Господня » и мощи великомученицы Варвары . Частицу Животворящего Древа Антоний поместил в большой воздвизальный крест Софии Новгородской. Он украшен надписью « Господи, помози рабу Своему Антону, архи[епископ]у Новгородьскуму, давшюму […] крьстъ [Святои Со]фии » .

«Книга Паломник»

На основе впечатлений от своего паломничества Добрыня Ядрейкович написал сочинение, озаглавленное «Книга Паломник» и относящееся к популярному в его время жанру « Хождений ». В рукописных сборниках «Книга Паломник» нередко соседствует со знаменитым «Хождением» Даниила игумена .

Добрыня довольно лаконичен в своих описаниях святынь Константинополя (Царьграда), но стремится к полному перечислению всего, что видел. Среди прочего, он подробно рассказывает о чуде в Святой Софии , свидетелем которого ему довелось быть (21 мая 1200 года ).

Чудо заключалось в следующем. В алтаре перед началом литургии три подвешенные к потолку золотые люстры внезапно вознеслись вверх (« Духом Святым », по мнению наблюдателей), а затем медленно опустились на прежний уровень, причём горящее в них масло не угасло.

Описание чуда в «Книге Паломник» протокольно точное, с указанием года, числа, месяца, дня недели, церковного праздника; перечислены по именам и свидетели — бояре, возглавлявшие находившееся тогда в столице империи посольство великого князя Романа Мстиславича . Благодаря этому известию мы можем утверждать вполне определённо, что Добрыня Ядрейкович находился в Царьграде в мае 1200 года. Кроме того, косвенным образом мы получаем уникальные сведения о внешней политике Романа Мстиславича и о времени принятия им титула великого князя .

«Книга Паломник» содержит также интересные упоминания о дарах княгини Ольги .

Для историков культуры особенно важно, что русскому паломнику удалось увидеть и описать святыни Царьграда до разграбления его крестоносцами в 1204 году .

«Книга Паломник» сохранилась в девяти списках XVI—XVII веков, которые дают лишь гипотетическое представление об оригинальном тексте . Исследователи выделяют две редакции. Только во второй из них, очевидно — позднейшей, содержится краткая приписка о захвате и разграблении Царьграда . Крупнейший в XIX веке исследователь «Книги Паломник» X. М. Лопарёв предполагал, что приписка является авторской, и уже из этого своего предположения выводил, что было два хождения Добрыни Ядрейковича в Константинополь — одно до захвата его крестоносцами, а другое — после. Благодаря авторитету Лопарёва это предположение неоднократно воспроизводилось другими исследователями. Со временем к этой версии привыкли, и в настоящее время «второе путешествие» в Константинополь включают в биографию Добрыни Ядрейковича как достоверный факт.

Почитание и канонизация

Местная канонизация святителя Антония вероятно произошла в 1439 году , когда было установлено празднование новгородским князьям и святителям, погребенным в Софийском соборе . День празднования Евфимий Новгородский установил на 10 февраля. Имя святителя Антония включено в «Описание о российских святых» конца XVII—XVIII веков. Местную канонизацию Антония подтвердило его включение в Собор Новгородских святых (празднование установлено 10 июля 1981 года ).

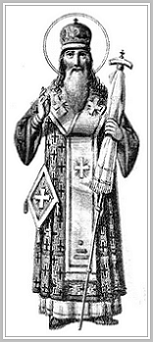

Иконописные подлинники XVIII—XIX веков дают следующие указание по написанию икон святителя Антония:

Брада руса, поуже Власиевой, в шапке и во амфоре [омофоре], Евангелие, ризы святительския.

По мнению В. Г. Пуцко к реликвиям , связанным с Антонием Новгородским, относятся поручи и Евангелие, хранившиеся в новгородском Хутынском монастыре, которые традиционно приписывали Варлааму Хутынскому.

Примечания

- — М. : Православная энциклопедия , 2000.

- Ныне — на территории Новгородского района , Новгородская область , Россия .

- По старому стилю ; в день памяти Пелагии Антиохийской .

- ↑ от 27 декабря 2009 на Wayback Machine // Православная энциклопедия . Единственное основание для этого предположения — совпадение имени воеводы и отчества Добрыни.

- от 3 января 2011 на Wayback Machine . — М.; Л., 1950. — С. 46-49.

- runivers.ru . Дата обращения: 26 января 2022. 13 июня 2021 года.

- ↑ Карпов А. Ю. от 31 декабря 2010 на Wayback Machine

- ↑ Дата обращения: 25 августа 2010. 26 октября 2007 года.

- runivers.ru . Дата обращения: 15 декабря 2021. 13 мая 2021 года.

- // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб. — М. , 1896—1918.

- Гордиенко Э. А. Варлаам Хутынский и архиепископ Антоний в новгородской письменной традиции // Древняя Русь. — 2003. — № 4 (14) — С. 16-17.

- Горовенко А. В. Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2011. — С. 75-76, 85.

- ↑ от 5 марта 2012 на Wayback Machine // Словарь книжников и книжности Древней Руси .

- Пуцко В. Г. Хутынские произведения-реликвии первой четверти XIII в. // Новгородский исторический сборник. — СПб., 2005. — Вып. 10 (20). — С. 45—65.

Литература

- Прозоровский Д. И. О родословии св. Антония, архиеп. Новгородского. — Б. м., б. г.

- Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия / С предисл. и примеч. П. И. Савваитова. — СПб., 1872.

- Майков Л. Н. Материалы и исследования по старинной русской литературе. I. Беседа о святынях и других достопамятностях Цареграда // СОРЯС. — 1890. — Т. 51, № 4. — С. 3—11.

- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.

- Яцимирский А. И. Новые данные о хождении архиепископа Антония в Царьград // ИОРЯС . — 1899. — Т. 4, кн. 1. — С. 223—264.

- Айналов Д. В. Дар святой Ольги в ризницу святой Софии в Царьграде // Труды Археологического съезда в Харькове. — М., 1905. — Т. 3. — С. 1—4.

- Айналов Д. В. Примечания к тексту Книги Паломник Антония Новгородца // ЖМНП . — 1906, июнь. — С. 233—276; 1908, ноябрь. — С. 81—106.

- Айналов Д. В. Два примечания к тексту Антония Новгородского // Сборник статей в честь Д. А. Корсакова. — Казань, 1912. — С. 181—186.

- Сперанский М. Н. Из старинной новгородской литературы XIV в. — Л., 1934. — С. 84—85; 88 и др.

- Адрианова-Перетц В. П. Путешествия // История русской литературы. — М.; Л., 1941. — Т. 1: Литература XI — нач. XIII в. — гл. VIII. — С. 373—374.

- Прокофьев Н. И. Русские хождения XII—XV вв. // Учёные записки Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. — М., 1970. — № 363. — С. 64—95.

- Белоброва О. А. «Книга Паломник» Антония Новгородского: (К изучению текста) // Труды отдела древнерусской литературы. — 1974. — Т. 29. — С. 178—185.

- Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237). — СПб., 1996. — С. 326—328.

- Царевская Т. Ю. О Царьградских реликвиях Антония Новгородского // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира. — М., 2000. — С. 69-70.

- Назаренко А.В. // Православная энциклопедия . — М. , 2001. — Т. II : « Алексий, человек Божий — ». — С. 600-601. — 752 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-89572-007-2 .

- издания «Книги Паломник»

- . Восточная литература . Дата обращения: 1 мая 2015. 24 августа 2014 года.

- Срезневский. Сведения и заметки, № 60, с. 340—352.

- Лопарев X. М. Новый список Описания Цареграда Антония Новгородского // Библиограф. — 1888. — № 12. — С. 380—392.

- Лопарев X. М. Описание рукописей имп. ОЛДП. — СПб., 1893. — Ч. 2. — С. 385—388.

- Книга Паломник: Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепископа Новгородского в 1200 г. / Под ред. X. М. Лопарева // Православный палестинский сборник. — 1899. — Вып. 51. — С. 1—39, 71—94.

- Белоброва О. А. О «Книге Паломник» Антония Новгородского // Византийские очерки. — М., 1977. — С. 225—235 [здесь опубл. один из поздних списков, дефектный и без известия о посольстве Романа Мстиславича ].

Ссылки

- Карпов А. Ю. от 31 декабря 2010 на Wayback Machine

- 2021-09-13

- 1