Вангионы

- 1 year ago

- 0

- 0

Паспьé (от фр. passe-pied , «вышагивающая ножка» или «маленький шажок») — старинный французский танец , близкий к менуэту , но исполняющийся в несколько более живом темпе . Танец деревенский, возникший, по всей вероятности, в Нормандии или Северной Бретани . В народном обиходе музыка танца чаще всего исполнялась на волынке или же пелась деревенскими музыкантами , отсюда простота её мелодического рисунка и несложность интервального ряда.

Музыкальный размер придворного паспье ¾ или 3/8, мелодия обычно начинается с затакта . В фактуре музыкальной ткани преобладают мелкие длительности : восьмые или шестнадцатые. Ещё одним характерным признаком паспье является его многочастная структура, в которой каждый раздел многократно повторяется, а последний, для того, чтобы придать мелодической линии бóльшую выразительность, яркость и свежесть восприятия, исполняется не в мажоре , как первоначально, а — в миноре .

Паспье — подвижный и жизнерадостный танец, он был известен в крестьянском быту Верхней Бретани ещё в Средние века . Постепенно он проник и в быт столицы: особенно в праздничные дни парижане с большим воодушевлением отплясывали его на улицах, давая волю своему бурлящему темпераменту и вовлекая в танцевальное действие всех приходящих на праздник.

В конце XVI — первой половине XVII века паспье получает придворный статус и становится весьма популярным не только в салонах , но и на придворных балах Франции . Куртуазные манеры и зарождающаяся эстетика галантного века не могли не сказаться на характере и содержании паспье. Из лихой деревенской пляски он превратился в изысканный, грациозный танец, наполненный множеством мелких, подчёркнуто ритмичных движений. Теперь он требовал от танцора серьёзного обучения, навыков и сноровки. Можно привести один из показательных примеров замысловатых танцевальных «па» , из которых состоял паспье. Это был поистине эквилибристический , почти цирковой трюк: танцуя, кавалер должен был одновременно снимать и надевать шляпу в такт музыке, демонстрируя необыкновенную лёгкость и непринуждённое выражение лица.

Особенно интересный период в развитии танцевальной культуры Франции начался на рубеже XVII века , в период правления Людовика XIII (Справедливого) . Это был король, щедро наделённый изяществом и творческими талантами: горячий любитель музыки, он прекрасно играл на клавесине , виртуозно владел охотничьим рожком , пел в ансамбле , сочинял песни и многоголосные псалмы и, в довершение всего, был великолепным танцором — постоянным исполнителей ролей в придворных балетах. Потому совсем не удивительно, что во времена его правления началось повальное увлечение танцами. Танцевали в буквальном смысле все — имея в виду все сословия . Причём даже аристократы, представители высших ступеней иерархической лестницы, отдавали предпочтение именно народным танцам, стараясь «разбавить» ставший скучным придворный танцевальный церемониал , с большим удовольствием исполняя на королевских балах танцы «в крестьянском духе». Посещая сельские праздники, дамы и господа не оставались в числе пассивных наблюдателей, и даже напротив, принимали активное участие, танцуя порой до упаду. Сохранилось красноречивое свидетельство участницы одного из таких праздников, госпожи де Севинье . В письме к своей дочери, Госпоже де Гриньян, она рассказала о своей поездке в Бретань: «После ужина были танцы: мы протанцевали все паспье, все менуэты , все куранты , не пропустив ни одной игры. Наконец, пробило полночь: наступил Великий пост » .

С середины XVII века, уже при Людовике XIV , паспье стал исполняться на придворных балах в несколько изменённом виде и получил своё распространение в качестве театрального (оперного и балетного) танца.

К концу XVII века паспье окончательно приобретает характер галантного придворного танца — он бесповоротно отказывается от простонародного принципа движения по кругу ( хоровода ). Теперь танцующие пары образуют линию, место каждой пары в которой строго регламентировано в зависимости от сословно иерархических взаимоотношений участников.

Начало XVIII века характеризуется господствующим положением при дворе парных танцев , таких как бурре , ригодон , гавот , менуэт и, конечно же, паспье. Движение и музыкальное сопровождение этих танцев отличаются стремлением к строгой красоте форм, ясности, утончённости, элегантности и изысканности в выражении. Несмотря на присущую придворным балам пышность и роскошь, к середине столетия на смену парным танцам, с их непростым этикетом, приходят танцевальные формы близкие и доступные широким общественным кругам. Таким образом, парные танцы снова уступают место массовым.

Уже к середине XVIII века паспье как бальный танец выходит из употребления, но по-прежнему остаётся одним из любимых у музыкантов и композиторов того времени. Наряду с другими танцами, ушедшими из-под ног (например, павана и гальярда ), паспье становится частью инструментальной ( камерной или клавесинной ) сюиты : в качестве вставного номера между её основными танцевальными частями (чаще всего, между сарабандой и жигой , или, позднее, перед бурре). Паспье можно встретить в клавирных и инструментальных сюитах И. С. Баха , Ж.-Ф. Телемана , Ф. Куперена , Г.-Ф. Генделя , И. Я. Фробергера .

Также паспье входит составной частью в

пасторальные

сцены многих

опер

и

балетов

композиторов второй половины XVII — начала

XVIII века

. Наиболее известные образцы «больших» Паспье принадлежат перу известнейших композиторов эпохи

Барокко

, таких как

Андре Кампра

,

Жан Батист Люлли

,

Жан Филипп Рамо

и даже находящийся на границе

классицизма

Кристоф Виллибальд Глюк

.

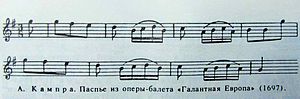

Музыкальная тема одного наиболее показательных образцов этого танца приведена на нотном примере. Это паспье из самой известной оперы-балета

Андре Кампра

«

Галантная Европа

», завершающее первый акт этого балета («Галантная Франция»). В оркестровой

сюите

из этого

балета

танец дублирован, что было обычной практикой барочных балетов. Он состоит из двух тем, соединенных в трёхчастную форму, Passsepied I и Passepied II.

В XIX — XX веках область употребления этого прежде популярного танца сузилась до максимально элитарных случаев — в качества артефакта эпохи или особой виньетки . В редких случаях, как знак особой эстетизации или художественной отсылки под галантный стиль ( рококо ) форма этого танца использовалась некоторыми композиторами XX века. В этом числе — Клод Дебюсси («Бергамасская сюита» — IV.Passepied ) и Сергей Прокофьев (Балет « Золушка », Ор.87: Второй Акт — № 21. Паспье ). Каждый из композиторов по-своему объяснил своё обращение к форме паспье.

Старинные жанры из «Бергамасской сюиты» Дебюсси — прелюдия , менуэт и паспье — представляют своеобразный «импрессионистский» вариант неоклассицизма , в некотором роде музыкальное подношение французским клавесинистам эпохи рококо , Ф. Куперену и Ж.-Ф. Рамо. Первые примеры подобного обращения ещё в 1887 году дал близкий друг Дебюсси, Эрик Сати : своими «Тремя Сарабандами » (первое импрессионистское произведение в музыке), а затем — неизменным интересом к средневековой музыке («Готические танцы»,"Стрельчатые своды", «Первый менуэт » и т. д.). Вслед за ним и Дебюсси ничуть не старается стилизовать танцы «под старину», а создаёт свой фантазийный образ старинной музыки — внутреннее ощущение, а не «портрет».

Прокофьев, работая над балетом «Золушка» (специально написанным для великой русской балерины

Галины Улановой

), оставил ценные записи, в которых ясно определил цель и задачи этого балета. Он писал, что

«для меня очень важно было, чтобы балет „Золушка“ получился наиболее танцевальным, чтобы танцы вытекали из сюжетной канвы, были разнообразны и чтобы артисты балета имели возможность в достаточной мере показать своё искусство. Я писал „Золушку“ в традициях старого классического балета, в ней есть

pas de deux

,

adagio

,

гавот

, несколько

вальсов

,

павана

, паспье,

бурре

,

мазурка

,

галоп

. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию»

.

В качестве ещё одного примера употребления формы паспье в музыке XX века можно назвать

оперу-балет

«

Шагреневая Кость

» (композитор

Юрий Ханон

, 1989). Старинные танцы здесь играют роль не столько балетного номера, сколько приглашения к танцу и выполняют функцию разделительных линий между действиями оперы-антракта. «Шагреневая Кость» — большой трёхактный балет, написанный в

жанре

«тенденциозного классического балета» или «балета с комментариями». Творческим ориентиром для композитора послужили одновременно «

Дон-Кихот

»

Л. Минкуса

и «

Парад

»

Э. Сати

. В одном из своих интервью автор чётко объяснил, для чего ему в современном балете понадобилась устаревшая форма танца паспье.

«Точкой отсчёта для меня стал „Парад“ Сати. <…> на сцене между делом разворачивается веристский спектакль, посвящённый отношениям любовников: Полины и Рафаэля. Каждый раз, когда страсти накаляются до предела, по контрасту, словно отбрасывая действие на три века назад, следует невозмутимо спокойный танец в стиле ро-ко-ко : менуэт , паспье, бурре. И так продолжается вплоть до смерти героя и автора от приступа кашля».

Будучи одновременно и автором либретто , композитор создал цельный спектакль , который представляет собой сжатую версию, «концентрат» формального балетного языка. Цель — вынести на сцену не просто балет, а «балет о балете». Жанр спектакля Юрий Ханон определил как « арьергардный балет». Это явная отсылка в прошлое, однако с сохранением запаха сегодняшнего дня.