Interested Article - Озолин, Иван Иванович

- 2021-03-16

- 1

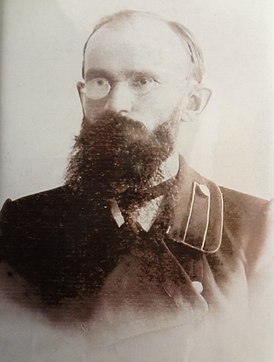

Янис (Иоганн) Александр Яков Озолиньш (Иван Иванович Озолин) ( латыш. Jānis (Johans) Aleksandrs Jēkabs Ozoliņš , 1 января 1873, Витебск — 15 января 1913, Саратов ) — железнодорожник, по происхождению рижский мещанин . Начальник железнодорожной станции Астапово , на которой провёл последние дни жизни и скончался Л. Н. Толстой .

Биография

Иван Озолин родился в Витебске. В 1889 году 16-летний паренёк поступил работать чернорабочим на Рижско-Орловской железной дорогу, где ранее его отец служил осмотрщиком вагонов. Отец рано умер, Иван пошёл по его стопам. Проявил способности, поступил в железнодорожное училище в Саратове. В этом городе он познакомился с будущей женой, поволжской немкой Анной Филипповной Асмус. 12 октября 1897 году Озолины обвенчались. Свидетельство о венчании Ивана Озолина с Анной Елизаветой Асмус в саратовской евангелически-лютеранской церкви Св. Марии хранится в музее в Астапово: жениху было 24 с половиной лет, невесте — 20 с половиной.

Карьера Ивана Ивановича была успешной: телеграфист, помощник начальника станции, а 21 мая 1909 года, в 36 лет, он возглавил железнодорожную станцию Астапово. Семье была предоставлена четырёхкомнатная квартира в домике возле станции, где имелось небольшое хозяйство: корова, гуси и куры. У Ивана Ивановича и Анны Филипповны родилось семеро детей. Старший сын Иван (1898 г. р.) умер в младенчестве. В 1899 году родился Евгений, числившийся рижским мещанином, как и его отец. Он окончил гимназию в Саратове, где жили мать и старшая сестра И. И. Озолина Люция.

В семье Озолиных в момент, когда в Астапово высадился Л. Н. Толстой, было четверо малолетних детей: Эльвира (1902—1919), Валерия (1905—1982), Артур (1907—1997) и Елена (1908—1985). Российский журналист Юлия Яковлева хорошо описала размеренный быт семьи в своей пьесе «Станция»: «С Твери паровоз прошёл — обедать. С Ростова — пора самовар ставить» .

После смерти Толстого, в мае 1911 года, у Озолина случился первый инсульт. У него были парализованы конечности, пропала речь. Осенью в семье родился младший сын Лев. Взяв с собой новорожденного младенца, Анна Филипповна повезла мужа на лечение в Москву. Толстые помогли устроить Ивана Ивановича в Пироговскую больницу , после двух-трех месяцев лечения ему стало лучше. Софья Андреевна подарила Озолину полное собрание сочинений Толстого с дарственной надписью. После лечения Иван Иванович навестил Ригу, посетил редакцию газеты и обещал подробно описать последние дни Толстого.

По возвращении в Астапово Озолин вернулся к работе, но вскоре произошёл второй удар. Работу пришлось оставить и переехать в Саратов, к родным, что и произошло глубокой осенью 1912 года. 18 ноября 1912 года земляков навестил садовод и литератор Янис Пенгеротс-Свешайс, работавший тогда в Саратове. Он описал свой визит в Dzimtenes Vēstnesis. «Трагедия конца жизни великого Толстого способствовала потрясению души чувствительного Озолина и превратилась в трагизм его собственной жизни. Он оставлен и забыт, хотя недавно его имя было у всех на устах… средства ничтожные, помощи извне нет» . Он рассказал, что Озолины живут на пенсию в размере 400 рублей в год, поэтому сняли небольшую квартиру на окраине в двухэтажном деревянном домике на Железнодорожной улице.

«Устройство квартиры небогатое, блёклое, но всё блестит от чистоты, — пишет Янис Пенгеротс-Свешайс. — На стенах фотографии Льва Толстого, его могилы. Сам Я. Озолин лежит на постели бледный, слабый, поникший с довольно длинной чёрной бородой, и чёрные волосы делают его лицо ещё бледнее. „Жан, ты узнаёшь? Земляки пришли тебя навестить“, — спрашивает у него супруга. Он долго всматривается в нас… и с большим усилием и, кажется, собрав всю силу воли, выдыхает тихо, но достаточно отчётливо: „Ich bin auch ein Lette“ („Я латыш“), и подобие улыбки скользит по жёлтому лицу…»

Иван Озолин умер 15 января 1913 года в возрасте 40 лет. В последний путь легендарного железнодорожника провожали 15 человек: жена с детьми, старшая сестра Люция, саратовская портниха, и младший брат Артур. Ещё были трое журналистов и четверо работников товарной станции. При помощи семьи Л. Н. Толстого на могиле Озолина был установлен черный надгробный памятник. Ни могила, ни кладбище не сохранились.

Приезд Толстого

В ходе своего последнего путешествия Лев Толстой в сопровождении Д. П. Маковицкого и дочери Александры Львовны 31 октября ( 13 ноября ) 1910 года на станции Козельск сел в вагон третьего класса поезда номер 12, следовавшего до Ростова-на-Дону . Толстой в вагоне простудился, началось воспаление лёгких с высокой температурой. Вечером того же дня на станции Астапово он был вынужден сойти с поезда. Станция была такой маленькой, что там даже гостиницы не было. И начальник станции Иван Озолин предложил писателю комнату в своей квартире .

В эти дни никому не известная станция оказалась в центре внимания всего мира. До полутора тысяч(!) телеграмм отправлялось отсюда ежедневно . Часть их собрана в книге «Смерть Толстого. Астаповские телеграммы», изданной в 1929 году.

«На маленькую станцию прибывали сотни людей. И всех их нужно было принимать… Управляющий Урало-Рязанской железной дороги Дмитрий Матрёнинский присвоил Озолину особые полномочия, чтобы на месте решать все проблемы, — рассказывает доктор филологии Янис Залитис, крупнейший латвийский специалист по творчеству Толстого. — Толстой для России не просто писатель, а крупный общественный деятель. Его последователи отказывались служить в армии, не признавали церкви, создавали коммуны. Жандармы не спускают с него глаз. В шифрованных сообщениях жандармы просят прислать в Астапово отряды полиции, а также винтовки с патронами: „Для недопущения открытых демонстраций и антиправительственных выступлений“. Возле домика начальника станции дежурят священники, надеясь, что отлучённый от церкви писатель призовёт их к себе и покается в своём безверии. Тщетно…»

Десятки журналистов атаковали Озолина, умоляя телеграфировать мельчайшие подробности пребывания Льва Николаевича Толстого, однако получали неизменный твердый отказ. Но для рижской ежедневной газеты он сделал исключение, послав в редакцию 9 телеграмм о состоянии здоровья Толстого. Одна из последних внушала надежду: «Астапово, 6 ноября. Ночью состояние здоровья Толстого улучшилось. С утра температура была 37,2. Дыхание хорошее, но слабость такая же. Совет будут держать 6 докторов».

Очевидцы вспоминают, что от нервного напряжения Иван Иванович иногда начинал плакать… Однажды он в отчаянии сказал: «Нет, я не могу допустить, чтобы у меня в доме умер Лев Толстой».

Однако 7 (20) ноября 1910 года Лев Толстой скончался. Отсюда 8 ноября отправился траурный кортеж к Ясной Поляне , к тому месту на краю оврага в лесу Старый Заказ, где, по завещанию писателя, его следовало похоронить. Озолин был единственным из всех служащих Астапова, кому разрешили проводить Толстого в последний путь.

В благодарственном письме семьи писателя тем, кто оказывал помощь при жизни и выразил сочувствие по поводу смерти Толстого, опубликованном в российских газетах, в том числе в Риге, по имени был упомянут только скромный железнодорожник И. И. Озолин. «Милейшим человеком», «любезным латышом» называли его дети и жена писателя .

«Какая поразительная судьба!.. вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того, ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке… ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться». Юрий Олеша .

Первый музей и первый экскурсовод

В комнате, где Л. Н. Толстой провёл последние дни и умер, решили сохранить всю обстановку, а часы были остановлены на 6.05, когда остановилось сердце писателя. Уже в 16.00 была готова и укреплена на фасаде мемориальная доска из белого мрамора с надписью золотом «Здесь скончался Лев Николаевич Толстой 7 ноября 1910 года».

Озолин настоял, чтобы в квартире, освящённой присутствием писателя, всё сохранилось, как было — вплоть до баночек с мазями на столике у постели.

Из мемориальной толстовской комнаты Иван Иванович не забрал ни одной вещи и стал показывать это святое место всем желающим. «Приходили в любое время, и отказу не было никому», — вспоминает домрабоница Озолиных Марфа Сысоева. Когда Озолины переехали в Саратов, обстановку комнаты восстановили по воспоминаниям Сысоевой.

С подачи Ивана Озолина начальник станции Астапово вплоть до 1939 года оставался по совместительству смотрителем музея.

1 декабря 1946 года в бывшей квартире Озолина открылся Литературно-мемориальный музей (c 1 декабря 1946 года — филиал м осковского Государственного музея Л. Н. Толстого ). Документы и фотографии из своего семейного архива ему передала вдова Ивана Ивановича Анна Филипповна, когда сотрудники Астапова в 1950-е годы навестили её в Саратове. Анна Филипповна скончалась в 1956 году.

В 1960-е годы по указанию главы советского правительства Алексея Косыгина были изготовлены обои для комнат музея с таким же рисунком, какой был при Льве Толстом, — крупные цветы на бежевом фоне . Постепенно в музей подобрали другие вещи, соответствующие эпохе: овальное зеркало, столик, шкаф, комод, кофейник. Копия мундира и красной фуражки, в которой начальник станции встречал Толстого, выполнена по образцу форменной одежды российских железнодорожников, сохранившейся в Центральном музее железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге .

Со временем музей развился, в его состав вошли здание станции, водоёмное здание, паровоз , амбулатория, где писателю готовили лекарства. Сегодня выглядят так же, как в начале прошлого века. К 100-летию со дня смерти писателя в Астапово дополнительно построили культурно-образовательный комплекс. Сохранилась и церковь Святой Троицы, где Софья Андреевна Толстая молилась за выздоровление мужа. Сейчас весь комплекс Астапово (станция «Лев Толстой») — памятник государственного значения.

В 1982 году в Астапово приезжала дочь Озолина Елена Ивановна Богатырёва.

Сейчас все связи с потомками Озолиных у музея прервались.

Судьба семьи И. И. Озолина

36-летняя Анна Филипповна осталась после смерти мужа с шестью детьми от трех до 14 лет. В ее просьбах увеличить пенсию за мужа было отказано. Газеты и добрые люди собирали для вдовы и сирот пожертвования. Очень помог Сергей Львович Толстой, по протекции которого Эльвиру и Валерию Озолиных приняли на бесплатное обучение в московскую гимназию. Сохранилось письмо 13-летней Эльвиры родным: «Целую 1.000.000 раз Атеньку (Артура) и Левочку, а в особенности Леночку с рождением. Слушайтесь мамочку… теперь папочки нету и маме тяжело».

Потом началась Первая мировая война, революция, гражданская война… Эльвира умерла от тифа в 17 лет, Лев — в 16. Валерия вышла замуж в Саратове, имела детей и внуков. Елена стала врачом. Ее муж погиб на фронте, и она жила с матерью, работавшей няней в детском саду. Старший сын Озолиных, Евгений, в 1930-е годы с женой Евдокией и сыном, тоже Евгением, перебрался из Саратова в Москву, попал под репрессии 1937 года, однако уцелел. Погиб на фронте, в боях за Москву.

Когда немцы подошли к Саратову, Анну Озолину как этническую немку выслали в Тюменскую область, Елена поехала с нею. Выйдя на пенсию, Анна Филипповна вернулась в Саратов вместе с дочерью Еленой, по мужу получившей фамилию Богатырева.

Артур Иванович Озолин стал знаменитым учёным-историком, преподавал в Саратовском государственном университете , дожил до девяноста лет. Он изучал движение средневекового чешского проповедника Яна Гуса, которого очень уважал Л.Толстой. Артур Иванович создал целое научное направление и воспитал плеяду учеников. В память о нем в СГУ проводятся Озолинские исторические чтения.

Первая биография

В 2016 году в Риге вышла первая научная биография Ивана Ивановича Озолина «Начальник последней станции». Ее подготовила журналист, автор документальных книг о жизни замечательных людей Ксения Загоровская . Работа над биографией заняла 5 лет, в ходе ее автор обнаружила уникальные, ранее не издававшиеся материалы, в частности, воспоминания И. И. Озолина о последних днях Л. Н. Толстого в Астапово, которые ранее полностью были опубликованы лишь однажды, в специализированном научном журнале, и теперь были включены в книгу полностью.

Написанную книгу высоко оценили на презентации в Академической библиотеке Латвийского университета русские и латышские историки и филологи, в том числе доктор филологии и профессор Людмила Спроге .

История книги началась с того, что в редакцию ежедневной газеты « » поступила информация: в Риге появилась картина известного художника Исаака Левитана , некогда купленная владельцем у родственницы Ивана Озолина. После публикации этой новости в редакцию обратился известный латвийский ученый Янис Залитис, который посетовал, что о Иване (Янисе) Озолиньше известно очень мало и если не предпринять исследование его биографии немедленно, то в будущем оно может оказаться уже невозможным. Тогда Ксения Загоровская и взялась за поиски фактов и документов, в ходе которых она работала в архивах, побывала в Астапово и в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

«С большим удовлетворением и радостью узнали о выходе в свет книги об Иване Озолине, этом удивительном человеке, перед которым мы все преклоняемся. И нынешнее, и будущие поколения должны знать, что такое истинные и абсолютные бескорыстие, благородство, скромность». Людмила Гладких, ученый секретарь Государственного музея Л. Толстого .

Память

- Юлия Яковлева. «Станция». Пьеса.

Примечания

- ↑ Ксения Загоровская. . газета "Суббота" . Press Distribution Center (14 ноября 2014). Дата обращения: 22 марта 2017. 23 марта 2017 года.

- ↑ Ксения Загоровская. . Открытый город (28 января 2017). Дата обращения: 22 марта 2017. 23 марта 2017 года.

- Sputnik. . ru.sputniknewslv.com. Дата обращения: 23 марта 2017. 24 марта 2017 года.

- (рус.) . baltnews.lv. Дата обращения: 23 марта 2017. Архивировано из 12 марта 2017 года.

- (англ.) . www.zagorovska.lv. Дата обращения: 23 марта 2017. 23 марта 2017 года.

Литература

К. Загоровская . «Начальник последней станции». Рига, 2016.

Ссылки

- Гурин А. 01.02.2017

- Загоровская К. от 23 марта 2017 на Wayback Machine . Газета «Суббота», 4.11.2014

- 2021-03-16

- 1