Гефсиманский монастырь

- 1 year ago

- 0

- 0

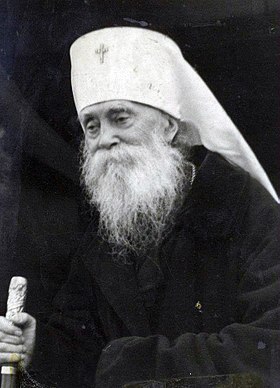

Митрополи́т Анаста́сий (в миру Алекса́ндр Алексе́евич Гриба́новский ; 6 [18] августа 1873 , Братки , Борисоглебский уезд , Тамбовская губерния — 22 мая 1965 , Манхэттен , Нью-Йорк ) — епископ Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский ; второй, после митрополита Антония , председатель Архиерейского синода РПЦЗ .

Родился 6 ( 18 ) августа 1873 года в селе Братки Борисоглебского уезда Тамбовской губернии , где его дед по матери, а затем отец были священниками . Родителями Александра были священник Алексий Грибановский и его супруга Анна. О детских годах митрополита Анастасия известно очень мало: он избегал говорить и писать о себе .

Окончил и Тамбовскую духовную семинарию (1893), откуда на казённый счёт был послан в Московскую духовную академию (МДА), которую окончил в 1897 году со степенью кандидата богословия . С 1898 года помощник инспектора МДА.

20 апреля 1898 года в Казанском мужском монастыре города Тамбова епископом Тамбовским Александром (Богдановым) был пострижен в монашество с именем Анастасий в честь преподобного Анастасия Синаита . 23 апреля того же года епископ Александр рукоположил монаха Анастасия в сан иеродиакона, а вскоре и во иеромонаха .

С 1900 года инспектор Вифанской духовной семинарии ; с июля 1901 года ректор Московской духовной семинарии в сане архимандрита .

29 июня 1906 года в московском Успенском соборе был хиротонисан во епископа Серпуховского, четвёртого (с 1910 года третьего) викария Московской епархии , с местопребыванием в Даниловом монастыре .

Товарищ председателя Московского отдела Императорского православного палестинского общества (1907).

Принимал участие в подготовке к Романовским торжествам , возглавляя в Москве церковную юбилейную комиссию , принимал участие в юбилейных торжествах в Москве в мае 1913 года в высочайшем присутствии .

14 мая 1914 года переведён на самостоятельную Холмскую и Люблинскую кафедру . Через полтора месяца после его прибытия в Холм началась Первая мировая война , и значительную часть своего времени он стал посвящать выездам на фронт, где совершал молебны и панихиды на позициях, отдал свой дом под лазарет для раненых. Его деятельность было отмечена орденом Святого Владимира 2-й степени и орденом Святого Александра Невского с мечами.

После эвакуации в Москву, 10 декабря 1915 года был назначен на Кишинёвскую и Хотинскую кафедру ; 6 мая 1916 года возведён в сан архиепископа и 22 мая по его ходатайству в Бессарабию были приглашены монашествующие русских монастырей центральной Россию с целью повысить культурный уровень бессарабских монахов . Здесь он вновь оказался в непосредственной близости от театра военных действий и вновь часто посещал воинские части.

В 1917—1918 годах член Всероссийского Поместного собора , участвовал во всех трёх сессиях, председатель религиозно-просветительного совещания при Соборном совете, возглавлял комиссию по устройству торжества избрания и настолования (интронизации) патриарха, член Судной комиссии при совещании епископов, председатель XVI, заместитель председателя VI и член II, IV, VII отделов. Избран членом Священного синода и Высшего церковного совета.

В марте 1918 года был награждён правом ношения бриллиантового креста на клобуке .

В октябре 1918 года по указанию патриарха Тихона выехал из Москвы в Одессу в надежде восстановить прерванную ввиду оккупации губернии румынскими войсками связь с Бессарабией , которая в церковном отношении была включена в состав Румынской церкви . Отказался от предложения румынского Синода войти в его состав; в 1919 году уехал в Константинополь и пребывал там в Галате , в подворье русского Пантелеимонова монастыря . Продолжал использовать свой прежний титул.

15 октября 1920 года Временным Высшим Церковным Управлением Юго-Востока России был назначен на правах епархиального архиерея управляющим русскими приходами Константинопольского округа ; в конце ноября ему, вместе с епископом Вениамином (Федченковым) , также было поручено обсудить с местоблюстителем Константинопольского Патриаршего Престола митрополитом Прусским Дорофеем (Маммелисом) будущий церковно-правовой статус русской эмиграции на территории Константинопольского Патриархата. 22 ноября 1920 года был включён в состав ВВЦУ, заседания которого проходили в Константинополе, и избран заместителем митрополита Антония (Храповицкого). 2 декабря 1920 года грамотой Местоблюстителя Вселенского престола, в числе прочих российских архиереев, получил разрешение образовать временную церковную комиссию («эпитропию») под высшим управлением Вселенской Патриархии для надзора и руководства церковной жизнью русских колоний. Комиссией, получившей название Временного высшего церковного управления заграницей (ВВЦУЗ), 13 апреля 1921 года был направлен в Иерусалим для наблюдения за Русской духовной миссией. 24 апреля 1922 года был избран председателем Русского комитета в Турции, объединявшего до 35 организаций беженцев.

С 21 ноября по 2 декабря 1921 года в Сремских Карловцах ( Сербия ), как один из заместителей председателя, участвовал в «Общем собрании представителей Русской заграничной Церкви», впоследствии переименовавшего себя в Русский Всезаграничный церковный Собор; возглавлял Отдел духовного возрождения России, 30 ноября выступил с докладом по вопросу о восстановлении монархии в России. После прений, Собор принял обращение с призывом молиться о восстановлении в России монархии и царствующего дома Романовых . В числе ряда других членов Собора сделал письменное заявление, оценившее постановку вопроса о монархии, с упоминанием при том и династии, как «не подлежащую обсуждению церковным Собором ввиду её политического характера».

С 13 сентября 1922 года вошёл в созданный Архиерейским Собором в Сремских Карловцах временный Архиерейский Синод (вне юрисдикции Московского Патриархата), который стал правопреемником ВВЦУЗ.

В мае—июне 1923 года принял участие в проходившем в Константинополе Всеправославном совещании , где выступил в качестве руководителя оппозиции предложенным Патриархом Мелетием реформам. Конфликт резко ухудшил отношения русских общин с Патриархатом: по окончании Всеправославного совещания Анастасию было указано, что он в будущем должен поминать за богослужением только Вселенского Патриарха. Требование которое оказалось неприемлемым для архиепископа и выполнено не было .

В 1924 году был вынужден покинуть Константинополь вследствие наложенного в мае того года Вселенской Патриархией запрещения . Отбыл через Францию в Болгарию , где в сентябре принял участие в новом освящении Александро-Невского собора в Софии , что стало первым случаем сослужения российского архиерея с находящимся под схизмой (с 1872 года) болгарским духовенством.

С конца 1924 до 1935 года находился преимущественно в Иерусалиме ( Подмандатная Палестина ), будучи наблюдающим над делами Русской Духовной Миссии в Иерусалиме .

Указом Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского Сергия (Страгородского) , от 22 июня 1934 года, в числе прочих «карловацких епископов» был запрещён в священнослужении; указ был отвергнут 10 сентября того же года особым постановлением Архиерейского Собора в Сремских Карловцах.

В ноябре 1935 года стал во главе автономного Балканского округа, в связи с чем Патриархом Сербским Варнавой был возведён в сан митрополита .

31 октября — 18 ноября 1935 года, как представитель РПЦЗ, принимал участие в совещании, проходившем под председательством Патриарха Варнавы, с представителями других церковно-эмигрантских структур: митрополитами Евлогием (Георгиевским) и Феофилом (Пашковским) и епископом Димитрием (Вознесенским) (представитель Дальневосточного округа); совещание выработало Временное Положение об управлении Русской Церковью Заграницей.

Отрицательно относился к «русскому фашизму». 28 июля 1936 года на свято-Владимировском Торжестве в Белграде сказал: «Фашизм — такой тип государственного устройства, какой никак не может быть нашим идеалом. Он основан на началах принуждения, простирающихся на самую идеологию человека. Но вне свободы — нет нравственного подвига и нет нравственной ответственности. Без последних же мы не мыслим русского православного государства» .

10 августа 1936 года, по смерти митрополита Антония (Храповицкого) как старейший по хиротонии архиерей РПЦЗ и первый заместитель почившего был избран первоиерархом РПЦЗ , председателем Архиерейских собора и Синода.

12 июня 1938 года обратился к главе германского правительства Адольфу Гитлеру с благодарственным письмом по поводу закона об имуществе РПЦЗ в Германии и выделения денег на сооружение собора в Берлине , которое, в частности, гласило: «Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в вас вождя в мировой борьбе за мир и правду» . По воспоминаниям епископа Василия (Родзянко) , «духовенство в Югославии на письмо Владыки Анастасия не обратило внимания. Поняли, что это было нужно» .

В августе 1938 года под его председательством в Сремских Карловцах прошёл Второй всезарубежный собор , который, среди прочего, осудил переход управляющего Западноевропейскими русскими приходами митрополита Евлогия (Георгиевского) в юрисдикцию патриарха Константинопольского, а также гонения на Церковь в СССР.

По мере успехов Германии в ходе Второй мировой войны первоиерарх РПЦЗ митрополит Анастасий начал рассматривать возможность переноса церковного центра в Швейцарию . Рейхсминистерство религиозных культов поддержало Германскую епархию Русской зарубежной церкви (РПЦЗ), находившейся в оппозиции к Московскому патриархату, и предоставило ей государственный статус «корпорации публичного права», имевшийся только у лютеран и католиков. В 1938 году нацисты финансировали строительство в Берлине нового кафедрального собора Воскресения Христова РПЦЗ на Гогенцоллерндамм, а также капитальный ремонт 19 православных храмов. При этом храмы другой русской православной юрисдикции — Западноевропейского экзархата русских приходов — были конфискованы и переданы РПЦЗ. После занятия в апреле 1941 года Белграда германскими войсками последовали репрессии против руководства Сербской православной церкви; 25 апреля патриарх Гавриил был арестован. Отношение военной администрации в Югославии к Архиерейскому синоду было более благожелательным.

Вместе с тем война привела к дезорганизации церковного управления. По воспоминаниям Георгия Граббе , «переписка с какими-либо странами оказалась невозможной. Мы сделались совершенно изолированными. Те сношения, которые перед тем были с Америкой и Дальним Востоком, тоже оказались совершенно невозможными. Незадолго до этого мы получали деньги из Америки, совершенно регулярно переписывались с Харбином, а теперь даже и в Германию почта не шла. Произошла полная и совершенная изоляция» .

Согласно исследованию Михаила Шкаровского , 22 июня 1941 года в покоях первоиерарха РПЦЗ митрополита Анастасия был произведён обыск сотрудниками гестапо , в котором он слыл англофилом . Были произведены обыски в канцелярии Архиерейского синода и на квартире правителя дел синодальной канцелярии Григория Граббе . Митрополит Анастасий воздержался от издания какого-либо послания в связи с началом войны на территории СССР, хотя некоторая часть русских эмигрантов приветствовала начало войны между Германией и СССР, связывая с ним скорый крах большевистского режима в России. Отдельные иерархи, как то митрополит Западно-Европейский Серафим (Лукьянов) в послании от 22 июня 1941 года, а также архиепископ (впоследствии митрополит) Берлинский и Германский Серафим (Ляде) , бывший этническим немцем, и некоторые другие клирики РПЦЗ поддержали «освободительный поход» вермахта против СССР , полагая коммунистический режим гораздо бо́льшим злом для России.

Основной целью Синода в сношениях с германскими ведомствами было церковное возрождение на занятой вермахтом территории СССР. Но направленная в Рейхсминистерство церковных дел Анастасием 26 июня 1941 года просьба о разрешении ему на проезд в Берлин для обсуждения вопроса об организации на «восточных территориях» церковной власти была отклонена вследствие неприятия таких предложений другими ведомствами Третьего рейха .

В сентябре 1941 года дал благословение на образование в Сербии Русского корпуса , соединения русских офицеров и других чинов, — для, как предполагалось первоначально, военных действий против СССР (был оставлен в бывшей Югославии для защиты от местных коммунистических банд).

1 октября 1941 года митрополит Анастасий отправил в Берлин мнение Архиерейского синода о положении церковных дел в России, которое предусматривало «возобновление церковной жизни в освобожденных от коммунистической власти областях» и «воссоздание законной всероссийской церковной власти»; предлагалось предоставить Синоду возможность командировать епископов в Россию, а также в перспективе созыв «в Москве в возможно ближайшее время по освобождении ея» Собора «из всех наличных епископов Русской Церкви, не скомпрометированных сотрудничеством с митрополитом Сергием и особенно участием в его Синоде, во главе со старейшим из них и составить временное высшее церковное управление, которое впоследствии созвало бы и Всероссийский Собор для восстановления Патриаршества и суждения о дальнейшем устройстве Русской Церкви» .

Однако, несмотря на проводимую руководством Германии политику религиозного и юрисдикционного плюрализма на занятых территориях СССР , отношение к РПЦЗ было недоверчивым, и её деятельность на территории СССР имела крайне ограниченный характер; сам митрополит Анастасий находился под фактическим домашним арестом . Тем не менее, митрополит Анастасий отправлял на оккупированные территории СССР, как через берлинского иерарха Серафима , так и напрямую, собранные в Сербии антиминсы , нательные крестики, богослужебные книги .

После начала войны Германии с СССР воздерживался от заявлений в поддержку Германии; но в своём пасхальном послании за 1942 год писал: «Настал день, ожидаемый им [русским народом], и он ныне подлинно как бы воскресает из мёртвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы. И древний Киев, и многострадальный Смоленск , и Псков светло торжествуют своё избавление как бы из самого ада преисподнего» .

14 сентября 1943 года, через два дня после интронизации патриарха Сергия (Страгородского), митрополит Анастасий сделал заявление о непризнании выборов патриарха. Заявление было положительно оценено в МИД Германии, и ходатайство Архиерейского синода, в котором к тому времени оставалось всего два епископа (сам Анастасий и Серафим (Ляде)), о встрече епископов для решения кадровых вопросов было удовлетворено: было позволено провести в Вене целую архиерейскую конференцию. «Архиерейское совещание иерархов Православной Русской Церкви Заграницей», в котором участвовали 14 человек (включая двух представителей Белорусской церкви), состоялась в Вене 21—26 октября 1943 года. Совещание приняло резолюцию о непризнании избрания «Патриарха Всероссийского в Москве» ввиду его неканоничности и призвало на борьбу с коммунизмом «всех верующих Православной Русской Церкви на Родине и в рассеянии сущих»; третий принятый Совещанием документ — «Резолюция по вопросу о том, чем Церковь может содействовать борьбе с большевистским безбожием» — фактически содержал критику германской политики в отношении Русской церкви и включал требования, направленные на предоставление ей большей свободы, в том числе и на оккупированных территориях .

В сентябре 1944 года вместе с прочими архиереями и канцелярией Синода РПЦЗ переехал в Карлсбад , затем в Мюнхен .

В Германии митрополит Анастасий имел несколько встреч с генералом Андреем Власовым , благословил создание Русской освободительной армии (РОА). 18 ноября 1944 года он присутствовал в Берлине на торжественном собрании, провозгласившем учреждение Комитета освобождения народов России (КОНР) и 19 ноября в берлинском соборе произнёс речь, посвящённую учреждению комитета. В связи с приближением советских войск митрополит Анастасий и сотрудники Синода при содействии генерала Власова выехали в Баварию .

10 августа 1945 года патриарх Алексий I обратился к архипастырям и клиру «так называемой карловацкой ориентации» с призывом к покаянию в учинённом разделении: «Над теми, кто останется и на этот раз глухим к нашему отеческому призыву, будет подтверждено вышеупомянутое решение Священного Синода Русской Православной Церкви 1934 года» . В октябре того же года митрополит Анастасий ответил посланием, в котором назвал положение Церкви в СССР несвободным, «льготы», предоставленные ей — «слишком незначительными», неискренними и непрочными, констатировал, что в обмен на «долю свободы» Церковь в СССР должна была поступиться «своей внутренней независимостью». Своё послание он завершил словами: «Вполне правомочным судией между Зарубежными епископами и нынешним главою Русской Церкви мог быть только свободно и законно созванный и вполне независимый в своих решениях Всероссийский церковный Собор с участием по возможности всех заграничных и особенно заточенных ныне в России епископов» .

В начале 1946 года выезжал в Женеву, где пополнил епископат РПЦЗ, хиротонисав в сослужении с епископом Иеронимом (Черновым) двух архимандритов , Нафанаила (Львова) и Серафима (Иванова) .

На Архиерейском соборе в мае 1946 года в Мюнхене в РПЦЗ влились 12 русских архиереев, служивших в годы войны на оккупированной Германией территории СССР , и был воссоздан Архиерейский синод РПЦЗ .

С конца 1940-х годов наибольшим влиянием в его окружении пользовались бежавший из СССР протопресвитер Михаил Польский и Юрий Павлович Граббе (впоследствии епископ Григорий ), исповедовавшие крайние взгляды в отношении Московской патриархии и её иерархов.

В сентябре 1950 года митрополит Анастасий предпринял поездку в Западно-Европейскую епархию , где хиротонисал в Женеве 24 сентября архимандрита Леонтия (Бартошевича) во епископа для Женевского викариатства и освятил 1 октября в Брюсселе новопостроенный храм-памятник царю-мученику Николаю II и все русским людям, в смуте убиенным. Вернувшись из Брюсселя в Германию, митрополит Анастасий 8 октября 1950 года освятил во Франкфурте-на-Майне новый храм во имя Воскресения Христова ..

24 ноября 1950 года переехал из Мюнхена в Нью-Йорк (США) и был торжественно встречен в Вознесенском кафедральном соборе. 25 ноября отбыл в Троицкий монастырь в Джорданвилле ( штат Нью-Йорк ), где совершил освящение новопостроенного каменного храма в честь Святой Троицы, после чего состоялся Архиерейский собор, в котором приняли участие 11 иерархов РПЦЗ. Здесь же впервые в истории РПЦЗ им был совершён чин мироварения и освящения мира, которое прежде РПЦЗ получала от Сербской церкви . Сразу по переезду в США предпринимал попытки воссоединить с Архиерейским синодом Северо-Американскую митрополию , во главе которой в июне 1950 года стал митрополит Леонтий (Туркевич) , но безуспешно .

29 апреля 1960 года Архиерейский синод вынес решение присвоить митрополиту Анастасию титул митрополита «Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей». В апреле 1960 года Архиерейский синод назначил архиепископа Никона (Рклицкого) первым викарием Восточно-Американской епархии с титулом «Вашингтонско-Флоридский». Архиепископ Никон фактически становился управляющим Восточно-Американской епархией, в то время как престарелый митрополит Анастасий осуществлял общее руководство .

По оценке иеромонаха Евфимия (Логвинова) , митрополит Анастасий признавал по икономии канонически законными те действия РПЦЗ, без которых невозможна была бы вообще церковная жизнь, но он проявлял крайнюю осторожность, когда вставал вопрос о совершении деяний, которые не были жизненно необходимы в данный момент, хотя и вполне желательны. Возражал против канонизации Иоанна Кронштадтского , ссылаясь на невозможность получения согласия всей церкви .

7 февраля 1964 года митрополит объявил о своем желании уйти на покой ввиду преклонного возраста и состояния здоровья. Решение митрополита Анастасия об уходе на покой было во многом связано с его стремлением проконтролировать избрание своего преемника и с помощью своего авторитета не допустить потрясений, конфликтов и возможного разделения в тот момент, когда в РПЦЗ назрел острый конфликт между сторонниками Иоанна (Максимовича) и Никона (Рклицкого). 12 февраля Архиерейский синод по докладу архиепископа Иоанна принял решение о созыве Собора для избрания первоиерарха 17 мая в Неделю Жён-Мироносиц .

Чтобы выйти из сложной ситуации, первоиерарх посоветовал архиереям избрать «нейтрального» архиерея, не относящегося ни к одной из церковных партий и желательно молодого. Наиболее подходящей кандидатурой стал самый младший по хиротонии архиерей — епископ Брисбенский Филарет (Вознесенский) , которого предложил архиепископ Иоанн. Во избежание раскола архиепископ заявил, что снимет свою кандидатуру, если за епископа Филарета проголосует большинство. Так же поступили архиепископы Никон и Аверкий. Выход показался вполне приемлемым — епископ Филарет был избран подавляющим большинством голосов. Против высказался по телеграфу лишь епископ Агапит (Крыжановский) . По окончании голосования митрополиту Анастасию было предложено либо утвердить избрание епископа Филарета, либо остаться на посту. Митрополит отклонил второе предложение и согласился с решением Собора об избрании нового первоиерарха . При уходе на покой митрополит Анастасий по единодушному решению членов Собора получил титул с правом ношения двух панагий и преднесения креста , от чего прежде отказывался.

После ухода на покой митрополит Анастасий стал быстро слабеть. Нередко как самому архипастырю, так и его окружению казалось, что наступает последняя минута его жизни. В пасхальном богослужении 1965 году митрополит принять участие уже не смог, хотя до середины мая ещё вёл прием посетителей .

16 мая митрополит Анастасий почувствовал недомогание, на следующий день его состояние ухудшилось. Всем архиереям была разослана телеграмма с предложением молиться за него. 19 мая митрополит Филарет, архиепископы Серафим (Иванов) и Никон (Рклицкий) вместе с духовенством Синодального Знаменского собора совершили над митрополитом Анастасием таинство соборования . В течение последующих дней болящий всё больше слабел, нередко осенял себя крестным знамением и уже почти не отвечал на вопросы. Больной ежедневно причащался, последний раз — в день своей кончины, утром 22 мая .

Вечером 22 мая 1965 года в своих покоях в новом, подаренном Синоду благотворителем , доме на 75 East 93rd Street на углу Park Avenue, где незадолго до его смерти был устроен и синодальный собор в честь иконы Божией Матери «Знамение» . 24 мая заупокойную литургию и чин отпевания в синодальном соборе возглавил митрополит Филарет (Вознесенский) ; разрешительную молитву прочёл его духовник архиепископ Аверкий (Таушев) . На отпевании присутствовали представители Константинопольской и Сербской Церквей, а также старостильный греческий епископ. В соответствии с завещанием митрополита Анастасия у гроба не было ни цветов, ни речей. Исключением стала только проповедь митрополита Филарета, сказанная по окончании литургии .

После отпевания тело почившего и большинство участников отпевания отправились в Свято-Троицкий монастырь, где место упокоения митрополита Анастасия было приготовлено давно под алтарём, рядом с гробницей архиепископа Западно-Американского и Сан-Францисского Тихона (Троицкого) († 1963).

Согласно завещанию, был погребён в Троицком монастыре в Джорданвилле, под алтарём.

Документ, известный как «Завещание митрополита Анастасия», который был написан незадолго до его кончины, гласил: «Завещаю непоколебимо стоять на камне Святого и спасительного Православия, свято хранить апостольское предание, блюсти братское единение, мир и любовь между собою и оказывать тому, кому Бог укажет быть после меня, вести корабль Зарубежной Церкви, оказывать такое доверие и творить такое же послушание взаимной любви, какое они всегда оказывали моему смирению. Краеугольным камнем для всех их взаимных отношений да послужит 34 апостольское правило, где так глубоко и ясно выражен дух соборного управления в Церкви. Что касается Московской Патриархии и её иерархов, то поскольку они находятся в тесном, деятельном и доброжелательном союзе с советской властью , открыто исповедующей своё полное безбожие и стремящейся насадить атеизм во всем русском народе, то с ними Зарубежная Церковь, храня свою чистоту, не должна иметь никакого канонического, молитвенного и даже простого бытового общения, предоставляя в то же время каждого из них окончательному суду Собора будущей свободной Русской церкви» .

28 сентября 2009 официальная делегация Русской православной церкви заграницей во главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом в сопровождении митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия посетила село Братки — малую родину митрополита Анастасия. После панихиды по владыке и его родителям во Введенской церкви села рядом с храмом в память о митрополите была установлена мемориальная табличка, которую освятил митрополит Воронежский Сергий (Фомин) .