Interested Article - Фёдоровское Евангелие

- 2020-05-15

- 1

Феодоровское Евангелие — рукописное иллюминированное Евангелие - апракос , созданное в XIV веке . Находится в собрании Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника .

История

По причине того, что запись писца в конце рукописи, а также какие-либо посвятительные надписи в Фёдоровском Евангелии отсутствуют, не представляется возможным однозначно установить историю его создания. По традиционной версии, Фёдоровское Евангелие имеет ярославское происхождение и является вкладом «по душе» ярославо-смоленского князя Фёдора Ростиславича Чёрного (1240—1299) . По этой версии, заказчиком Евангелия является ростовский епископ Прохор . Ярославское происхождение Евангелия косвенно подтверждает его история: в 1803 году оно числилось в описи ярославского Успенского собора , и его листы не содержат каких-либо записей о его перемещениях в предшествующие века .

Другая версия связывает происхождение рукописи с , в котором в XIV веке велось книгописание (в том числе и на греческом языке) . По этой версии, Фёдоровское Евангелие могло быть вкладом в монастырь в качестве напрестольного Евангелия при обновлении монастыря после разгрома антимонгольского восстания 1327 года .

Реставрация

В 2001 году Фёдоровское Евангелие поступило на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря . При поступлении на реставрацию рукопись находилась в аварийном состоянии (деформированные листы, пересушенный пергамен , значительные загрязнения листов, отставание красочного слоя с угрозой осыпей) . Специалистами было принято решение провести комплексные реставрационно-консервационные мероприятия: разброшюровать рукопись, удалить загрязнения листов и распрямить их, укрепить красочный слой. В ходе реставрации был восстановлен также переплёт рукописи (укреплены его доски и кожаное покрытие). Одновременно с реставрацией выполнялась исследовательские работы рукописи, включая макросъёмку миниатюр и инициалов.

После реставрации рукопись была возвращена в Ярославль и 26 октября 2007 года представлена участникам одиннадцатых Тихомировских краеведческих чтений в Ярославском музее-заповеднике .

Общая характеристика

Фёдоровское Евангелие написано на пергамене и состоит из 224 листов размером 34,7-35 на 27-28 см. Сохранность рукописи хорошая (утрачен один лист в середине и несколько листов в конце). Кодекс состоит из 27 тетрадей. Текст написан в два столбца, для чего страницы были разлинованы.

Рукопись написана одним почерком (за исключением листов 173—174 и 208А, вшитых в неё позднее). Письмо Евангелия представляет собой образец крупного каллиграфического устава (только к концу рукописи встречаются начертания близкие к полууставным ). В правописании текста рукописи нет особенностей, которые могут указывать на связь его писца с новгородско - псковским регионом или галицко-волынскими землями . Поэтому методом исключения делается вывод о его происхождении с севера-востока Руси (земли Владимирского княжества ).

В конце рукописи, после текстов Евангелий, находится месяцеслов . Он принадлежит к наиболее стандартным церковным календарям русской традиции XIV века и не даёт никаких указаний для возможного уточнения происхождения рукописи.

Миниатюры

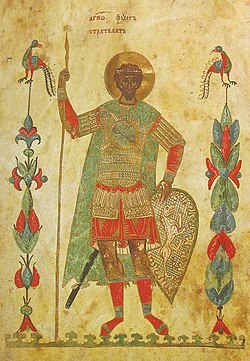

Рукопись украшена полнолистными миниатюрами с изображением евангелистов , расположенными перед большими разделами евангельских чтений, чьи тексты в соответствующем разделе являются основными. Кроме того в начале рукописи находится миниатюра с изображением Феодора Стратилата . Из орнаментальных украшений в рукописи находятся четыре больших заставки и многочисленные инициалы с тератологическими мотивами, характерными для большинства русских рукописей этого периода.

- Феодор Стратилат

Святой изображён в римских доспехах [источник?], правой рукой он опирается на копьё, в левой держит щит с изображением барса , за спиной виден меч. Миниатюра не имеет традиционного для древнерусской книжной традиции обрамления. Его заменяет изображение по сторонам фигуру святого Феодора двух фантастических растений на верхушках которых сидят павлины . Они символически указывают на пребывание святого в раю .

Доспехи святого отражены в археологическом материале Древней Руси. Пластины корпуса найдены в Гомельской доспешной мастерской 13 века. Пластины оплечья подобны найденным в Торжке в слое 14 века. На груди изображён зерцальный доспех, известный так же, по восточным изобразительным источникам. Миндалевидный щит типичен для эпохи 12-15 веков Древней Руси, меч характерен для Высокого Средневековья и имеет ярко выражённое навершие типа Q по типологии Э. Окшотта и рукоять мечей "колющего" типа. В целом миниатюра представляет собой важный источник в реконструкции древнерусского вооружения.

Миниатюра с его изображением помещена в начале пасхальных чтений. Первые слова написанного им Евангелия трижды изображены на миниатюре: Иоанн слышит их с небес , диктует Прохору и на странице книги, которую пишет Прохор. На миниатюре в нарушение всех традиций фигура Прохора сделана доминирующей и помещена в центре. Это объясняется, что возможным заказчиком рукописи был ростовский епископ Прохор , который захотел выделить своего небесного патрона. Миниатюра имеет обрамление в виде храма, восходящее к домонгольской традиции. По сторонам храма изображены деревья и птицы, являющиеся вариациями аналогичных изображений миниатюры Феодора Стратилата.

Миниатюры с их изображением выполнены мастером, отличным от автора первых двух. Он работал в монументальной манере, миниатюры лишены мелких деталей. Евангелисты изображены в одинаковых позах, нет разнообразия в изображениях мебели и архитектурного фона. При изображении евангелиста Матфея он скопировал для него лик с миниатюры Иоанна Богослова, выполненного первым мастером.

- заставки и инициалы

Инициалы выполнены в виде переплетённых лент с включением фантастических птиц, зверей и змей. При создании их узора он вначале был прорисован киноварным контуром, а затем раскрашен.

См. также

Примечания

- Филипповский Г. Ю. Владимиро-суздальская традиция в образах-символах Феодоровского Евангелия начала XIV века // Георгий Карлович Вагнер — учёный, художник, человек. — М., 2006.

- Некрасов А. И. Возникновение московского искусства. — М., 1929. — С. 180—181.

- ↑ Турилов А. А. Кодикологические особенности // Фёдоровское Евангелие из Ярославля — шедевр книжного искусства XIV века. — М., 2003. — С. 11—14. — ISBN 5-7480-0111-X .

- Попов Г. В. Соображения о месте создания рукописи // Фёдоровское Евангелие из Ярославля — шедевр книжного искусства XIV века. — М., 2003. — С. 21—23. — ISBN 5-7480-0111-X .

- Волчкова М. А., Петрова Н. Л. Исследование и реставрация Евангелия // Фёдоровское Евангелие из Ярославля — шедевр книжного искусства XIV века. — М., 2003. — С. 8—9. — ISBN 5-7480-0111-X .

- от 24 марта 2008 на Wayback Machine . Патриархия.Ru

- Смирнова Э. С. Миниатюры и орнамент // Федоровское Евангелие из Ярославля — шедевр книжного искусства XIV века. М., 2003. С. 17-19. ISBN 5-7480-0111-X

Литература

- Некрасов А. И. Фёдоровское Евангелие. — М. , 1928.

- Фёдоровское Евангелие из Ярославля — шедевр книжного искусства XIV века. — М. , 2003. — ISBN 5-7480-0111-X .

- Князевская О. А. , Турилов А. А. Фёдоровское Евангелие. О времени создания и происхождения рукописи // Древнерусское искусство. XIV—XV вв. — М. , 1984. — С. 128—140.

- 2020-05-15

- 1