Башкиры

- 1 year ago

- 0

- 0

Хозяйство башкир — совокупность предметов домашнего обихода, средств производства и производственных отношений для обеспечения жизнедеятельности башкир.

Основным занятием башкир в прошлом было полукочевое скотоводство , которое сочеталось с земледелием , охотой , бортничеством , рыболовством , собирательством и др.

На хозяйственный уклад башкир оказывали влияние особенности природных мест проживания — степные, горные районы и предгорья, почвы, богатые гумусом, реки, озера. Месторождения полезных ископаемых Башкортостана богаты железными рудами, нефтью, газом, цветными металлами. Наличие большого количества полезных ископаемых, выгодное расположение и людской потенциал позволили создать в Башкортостане добывающую, перерабатывающую промышленность, научные учреждения и школы, сельское хозяйство, поставленное на научную основу, Академию наук, сделать хозяйство башкир, отвечающим современным требованиям.

На территории Башкортостана еще в железном, затем в бронзовом веках производилась добыча и переработка железа разработки серебряной руды.

В IX—XII веках у башкирских племён в существовало металлургическое производство, были кузнецы специализировавшиеся на изготовлении оружия, предметов украшения и т. д. Наличие многочисленных торговых связей позволяло им обмениваться товаром с отдаленными соседями. Уже в это время отношения башкир с соседями носили характер торгово-денежных. Однако это не привело в то время в оседлому скотоводческо-земледельческому труду.

Традиционно основой хозяйства башкир было полукочевое скотоводство. Башкиры содержали в основном лошадей и овец, для которых не требовалась запасать на зиму большого количества кормов, крупный рогатый скот, в южных и восточных районах — верблюдов. Бедный башкирский хозяин имел лошадей от 10 до 20, богатый владел табунами и стадами до 1000—2000 голов . Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов башкиры выставили около тысячи верблюдов для нужд армии, обеспечивали верблюдами русские военные экспедиции в казахские степи. Занимались башкиры охотой, включая соколиную , рыбной ловлей, бортничеством, сбором дикорастущих плодов (шиповник, черемуха, малина, грибы, черемша и др.), корней растений.

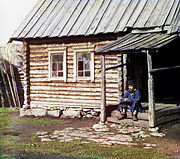

Башкиры зимой жили в одноместных хижинах, а летом в юртах. Выращивали в небольших количествах просо, ячмень, полбу, пшеницу, коноплю. Их земледельческих орудий труда имели деревянный плуг, соху, рамную борону. Летом выезжали на кочевки, так как скот, включая лошадей, в течение всего года находился на подножном корму. Кочевали в степях недалеко от воды, в горно-лесных районах — на полянах и долинах с озерами и ручьями. Летними жилищами у башкир были войлочные кибитки. Бедные строили балаганы.

С XVII века полукочевое скотоводство утрачивает значение и возрастает роль земледелия и пасечного пчеловодства . В северо-западных районах уже в XVIII веке земледелие становится основным занятием башкир, на юге и Востоке кочевание сохранялось до начала XX века. С первой половины XVIII века началась промышленная эксплуатация рудных месторождений края (Зилаирский, Кагинский, Нижне- и Верхне-Авзянский заводы) .

К началу 19 века в крае сложилось три хозяйственных района:

К началу XX века Башкортостан стал районом с товарным скотоводством. Наличие рудных месторождений позволяло выплавлять чугун, железо, серебро. В первой половине XX века башкиры со всей страной пережили Первую мировую войну, смену государственного строя, Гражданскую войну, коллективизацию (1929—1932) , голод, Сталинские репрессии, Великую Отечественную войну. В ходе коллективизации произошла ликвидация на селе экономически самостоятельных мелких собственников. Башкирская АССР поставила только в Великую Отечественную войну 71 тысяча лошадей, большое количество техники, продуктов питания, горюче-смазочных материалов. Многие сами принимали участие в войнах. Это сказывалось на разорении и опустении крестьянских хозяйств башкир . Хозяйства приходилось восстанавливать и заново обустраивать.

В второй половине XX веке в Башкортостане осваивались нефтяные, газовые, рудные и др. месторождения, строились города, химические и нефтехимические комбинаты. В Башкортостане, как и во всей стране, создавалась материально-техническая база коммунизма. Множество башкир переселялось в новые города ( Салават , Кумертау ). Для проведения химизации народного хозяйства понадобились научные и инженерные кадры. Для обучения кадров в республике открывались высшие учебные заведения, университеты. Все это изменяло хозяйственный уклад жизни башкир. В дома вошли компьютеры, автомобили, сельскохозяйственная техника. Однако, несмотря на наличие товарного скотоводства, в магазинах республики отсутствовали мясные продукты, позже и хлеб. Мясо, колбасу возили из московских магазинов. Закончилось это введением карточек на продукты питания, водку, сигареты и, наконец, введением в 90-е годы свободных рыночных цен и обесцениванием в 10 тыс. раз денежных сбережений у населения.

В конце века ХХ общенародная собственность на средства производства сменилась на частную и государственную. Башкиры получили возможность иметь в своем хозяйстве средства производства, нанимать работников. В начале XXI века произошла приватизация и перепродажа предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан в интересах малого количества лиц. Результаты приватизации ряда крупнейших предприятий республики оспариваются в 2014 году .