Улица Фокина (Санкт-Петербург)

- 1 year ago

- 0

- 0

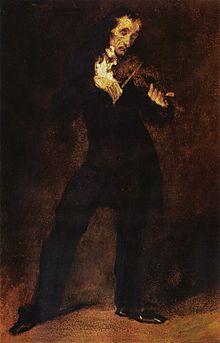

«Пагани́ни» ( фр. Paganini ) — фантастический балет в 1 акте и 3 картинах, поставленный М. М. Фокиным на музыку Рапсодии на тему Паганини (opus 43) С. В. Рахманинова на либретто балетмейстера и композитора. Впервые представлен 30 июня 1939 года труппой Русский балет Ковент-Гардена в театре Ковент-Гарден , Лондон .

Путь к созданию балета «Паганини» был долог.

В 1920-е годы легенда о Фаусте и Мефистофеле и тема таинственного прежде всего занимали кинематографистов, немногим позднее виртуозные способности демонической личности заинтересовали балетмейстеров . Среди работ данной тематики можно выделить балет Ф. Аштона «Мефисто-вальс» . Фокин к теме Фауста и Мефистофеля обращался не один раз. К 1920-м годам относится его неосуществлённая постановка на музыку одного из эпизодов « Осуждения Фауста » Г. Берлиоза . Согласно В. А. Вязовкиной, позднего Фокина «интересовал не воображаемый персонаж, а судьба реального гения. В облике Паганини балетмейстер высветил свое понимание одинокого художника, исходящее от фаустовского начала. История с балетом на тему Паганини началась с другого балета под названием «Пролог к Фаусту» на музыку М. П. Мусоргского, который возник в эмиграции в конце двадцатых годов» .

Относительно точного названия этого балета Фокина и использованной в нём музыки имеются противоречивые данные: согласно Г. Н. Добровольской — «Пролог к Фаусту» на музыку М. П. Мусоргского и Э. Грига , или по иным сведениям — «Фауст» на музыку из одноимённой оперы Ш. Ф. Гуно . Данные Г. Н. Добровольской по названию балета и использованной музыки подтверждаются американской исследовательницей творчества балетмейстера Д. Л. Горвиц ( Dawn Lille Horwitz ) , уточнившей, что постановка специально создавалась для Театра Стэнли ( Stanley Theatre ) . В плане книги Фокин использовал сокращённое рабочее название «Фауст» по аналогии с другими случаями: «Фавн» вместо « Послеполуденный отдых фавна », «Садко» вместо картина « Подводное царство » из оперы « Садко », «Дафнис» вместо полного наименования « Дафнис и Хлоя » и прочих. Таким же образом поступила и Горвиц, указав как полное официальное название «Пролог к Фаусту» ( Prologue de Faust ) , так и его сокращённый вариант «Фауст» .

Сам балетмейстер не высоко оценил эту свою работу. Балет упоминается лишь единожды в рукописном плане книги мемуаров в перечне ранжированных по важности собственных сочинений — в последней пятой рубрике «Забыть» под рабочим названием «Фауст» . Скупые и противоречивые данные в источниках на русском языке не дают никакого представления о постановке.

Спустя годы за «Прологом к Фаусту» последовала другая обработка мифа о Фаусте и Мефистофеле:

Фокин ставил «Мефисто-вальс» для труппы И. Л. Рубинштейн , но по отсутствию резонанса можно предположить, что спектакль не обрёл большого успеха. По мнению В. А. Вязовкиной, в истории балета эта постановка большой роли не сыграла . Готовя материалы воспоминаний, Фокин составил список из 77 балетов, где отнёс «Фауста» в рубрику из 13 работ, о которых предпочёл ничего не вспоминать, а «Мефисто-вальс» — в рубрику из 16 сочинений «Упомянуть кратко», но в авторском тексте русского издания мемуаров он упомянут не был .

Из трёх балетов Фокина фаустовско-мефистофельского плана наибольшего успеха был удостоен «Паганини», чья известность заслонила и отодвинула первые два, которые могут расцениваться как подготовительные этапы к созданию третьей итоговой работы о мятущемся гении.

Согласно свидетельству И. М Фокиной, дочери балетмейстера, с 1919 года С. В. Рахманинов стал одним из ближайших друзей М. М. Фокина, и оба часто обсуждали сотрудничество в балете . В 1934 году Рахманинов создал Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром. Фокин сам писал либретто для «Пролога к Фаусту» и «Мефисто-вальса», в случае с «Паганини» сценарий составлялся в совместной работе балетмейстера и композитора . В издании мемуаров Фокина приводится переписка с Рахманиновым (14 писем, из них 12 относятся к постановке, первое датировано 15 декабря 1935 года), где обсуждаются различные аспекты готовящейся постановки . Рахманинов в письме Фокину от 29 августа 1937 года спрашивал: «Не оживить ли легенду о Паганини, продавшем свою душу нечистой силе за совершенство в искусстве, а также за женщину?» . На что Фокин ответил, что мало что знает о Поганини и не может пуститься на поиски легенды по причине занятости постановкой балета « Золотой петушок » . Легенда о Паганини гласила, что музыкант продал свою душу дьяволу взамен на виртуозное владение скрипкой . Видимо, детальные подробности обсуждались при личной встрече, поскольку в следующем письме Рахманинову от 15 февраля 1939 года из Новой Зеландии Фокин писал, что балет почти готов . Репетиции проходили в Австралии , где Фокин гастролировал с труппой Русский балет Ковент-Гардена с сентября 1938 года по апрель 1939 года .

После успешной мировой премьеры в Лондоне в одном спектакле среди выгодного соседства между балетами «Золотой петушок» и « Карнавал » газеты писали о «Паганини» как об одном из высших достижений балетмейстера. Рассказ о творческих муках музыканта получился фантастическим и психологически насыщенным. Фокин и Рахманинов намеревались продолжить сотрудничество, но их планам помешала Вторая мировая война .

На сцене отражаются вехи творческого пути музыканта от первого концерта и до смерти — с 1805 по 1840 год . В начале молодой Паганини выступает на концерте. Сплетня, Ложь, Клевета и Зависть заставляют публику поверить в то, что рука скрипача направляется дьяволом. Коллеги-скрипачи («классики») из зависти к способностям Паганини стремятся утвердить такое мнение.

Во второй картине Паганини снимает чары с Флорентийской девушки и околдовывает игрой на гитаре толпу юношей. В следующем эпизоде творческие неудачи благодаря появлению добрых духов сменяются счастьем и радостью от постижения божественной гармонии. Затем во время кошмара Паганини воспринимает себя со стороны толпы, его окружают многочисленные дьявольские двойники, виртуозно владеющие игрой на скрипке — это апофеоз нечистой силы.

В финале на смертном одре музыканта окружает нечисть. Он чувствует приближение Смерти. Добрые духи вручают ему скрипку, которая защищает от происков дьявола. Музыкант уходит из жизни в окружении сил добра. Завистливые скрипачи в смущении снимают шляпы .

Первый показ прошёл успешно. Композитор не смог приехать на премьеру, но письменно поздравил балетмейстера «днём рождения», с 50-летним юбилеем с начала творческой деятельности . Г. Н. Добровольская привела сведения В. М. Фокина, сына балетмейстера, о некотором изменении финала на премьере сравнительно с публикуемым вариантом сценария: «Паганини вставал из гроба (это делал двойник исполнителя главной роли) и в сопровождении Музы поднимался вверх по лестнице, символизируя бессмертие великого музыканта» . Кроме того, на премьере Фокин прибег к гротескному сарказму, заменив скрипачей («классиков») театральными критиками, шествующими под звуки Dies irae .

В разные годы во время гастролей антреприза или труппа полковника де Базиля выступала под различными названиями, основным из которых было Русский балет полковника де Базиля . В то время, как премьера 1939 года в Лондоне была представлена труппой Русский балет Ковент-Гардена ( англ. Covent Garden Russian Ballet ) , в гастрольных поездках в США , Канаде , Австралии и странах Южной Америки «Паганини» исполнялся труппой Оригинальный русский балет ( фр. Original Ballet Russe , Орижиналь балле рюс ) . В Австралии премьера прошла 30 декабря 1939 года в исполнении труппы Оригинальный русский балет . Сохранилась часть киносъёмки, снятой во время выступления этой труппы в Мельбурне в 1940 году с Т. Рябушинской и П. Петровым в «Паганини»([Ballet Russes Compilation, Fokine Part One], 1936-1940. Ringland Anderson Ballet Films).

Балет «Паганини» балетмейстер высоко оценил в мемуарах, указав его в плане книги в рубрике «Посвятить отдельную главу» и поместив в ряду своих высших достижений после « Жар-птицы », « Дафниса и Хлои » и « Золотого петушка » .

В оценке Ю. А. Розановой: «Проблема трагической судьбы художника, пренебрегшего нравственно-этическими нормами, приобрела в балете философское звучание» .