Альпийский стиль

- 1 year ago

- 0

- 0

Неовизанти́йский стиль в русской архитектуре — архитектурное направление, возникшее в Российской империи в середине XIX века под влиянием византийской и русской архитектуры . Использовался в основном при строительстве храмов. Первоначально неовизантийские храмы были сосредоточены в Санкт-Петербурге и Крыму , а два изолированных проекта были запущены в Киеве и Тбилиси . В 1880-х годах византийские образцы стали предпочтительным выбором для укрепления православия на окраинах Российской империи: в Царстве Польском , Литве , Бессарабии , Средней Азии , Северном Кавказе , Нижнем Поволжье и Области Войска Донского ; в 1890-х годах они распространились из Уральского региона в Сибирь вдоль строящейся Транссибирской магистрали . При поддержке государства неовизантийские церкви были также построены в Иерусалиме , Харбине , Софии и на Французской Ривьере . Помимо храмов неовизантийский стиль использовался редко; большинство сохранившихся образцов были построены как больницы и богадельни во время правления Николая II.

Неовизантийский стиль не стоит путать с русско-византийским стилем , отдельным архитектурным течением первой половины XIX века.

Наивысшего развития стиль достиг в России и на Балканах, так как имел национальный статус и символизировал политическое, религиозное и культурное единство православных народов (идеи панславизма). Ключевым источником для неовизантийского стиля в России стал храм Святой Софии в Константинополе, формы которого ассоциировались с идеей православной державности. Программа неовизантийского стиля содержала идею о неисчерпанности византийского искусства к моменту падения Византии и возможности его использования для создания единого стиля восточнохристианского искусства .

Художественные принципы неовизантийского стиля сформировались в период правления Александра II , при котором он имел статус официального государственного. В неовизантийском стиле строили храмы-памятники, посвящённые крещению Руси ( Владимирский собор в Киеве , 1862—1882, арх. А. В. Беретти , П. И. Спарро, Р. Бернард, В. Н. Николаев; храм-памятник Святому равноапостольному великому князю Владимиру в Херсонесе Таврическом, 1861—1879, арх. Д. И. Гримм ). При правлении Александра III и Николая II неовизантийское направление продолжало оставаться стилем государственного заказа, но тем не менее уступило лидерство русскому стилю , а позже — неорусскому .

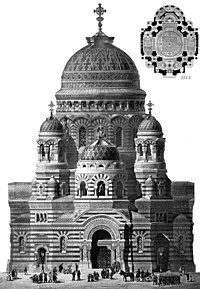

В конце XIX — начале XX века в неовизантийском стиле строились по преимуществу крупные соборы, символизировавшие могущество Российской империи ( Вознесенский войсковой кафедральный собор в Новочеркасске , 1891—1904, арх. А. А. Ященко ; Морской Никольский собор в Кронштадте , 1902—1913, арх. В. А. и Г. А. Косяковы ), а также монастырские храмы и целые ансамбли ( Иоанновский монастырь в Санкт-Петербурге , 1899—1911, арх. Н. Н. Никонов ). Меньшее распространение стиль получил в усадебном и приходском храмостроении ( Троицкая церковь в Щурове , 1880-е годы — 1907, инж. И. Витшас по проекту арх. М. К. Гепеннера ; церковь Знамения в Кунцеве , 1908—1913, арх. С. У. Соловьёв ) .

Внутри неовизантийского стиля существовало несколько направлений. Наряду с «греко-византийским», современники выделяли «армяно-византийское», ориентированное на древние памятники Закавказья и распространившееся в основном в усадебном храмостроении Юга империи (церковь Святого Александра Невского в Абастумани, 1896—1898, арх. О. И. Симонсон; церковь Троицы в имении Е. А. Хомяковой около Нальчика, 1895—1902, арх. С. У. Соловьёв; церкви Преображения и Святой Нины в Хараксе в Крыму, 1908—1912, арх. Н. П. Краснов) .

После революции 1917 года неовизантийский стиль использовался в архитекторами русской эмиграции , в частности в Харбине (церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1930, арх. Ю. П. Жданов) .

Интерес к востоку и в частности к культурному наследию Византии был связан в немалой степени с тем, что Николай I разделял устремления своих предшественников к Босфору и Дарданеллам и вступил в спор с Францией за контроль над святынями Святой Земли , спровоцировавший Крымскую войну . Восточная политика государства вызвала общественный интерес и спонсировала научные исследования по византийской истории и культуре . Помимо этого, освоение Российской империей Крыма и Кавказа создала новые масштабные строительные проекты, которые необходимо было интегрировать в местную среду. Императорская Академия художеств , под непосредственным руководством Николая I, поддерживала развитие востоковедения и в частности византинистику , Впрочем сам Николай I не любил византийскую архитектуру ; Иван Штром , один из архитекторов собора Святого Владимира в Киеве , вспоминал, как Николай I сказал: «Терпеть не могу этого стиля но, не в пример прочим разрешаю» . Царское одобрение стало возможным благодаря академическим исследованиям архитектуры Киевской Руси в 1830-е — 1840-е годы, которые впервые попытались реконструировать первоначальный облик киевских соборов и установили их как недостающее звено между Византией и архитектурой Великого Новгорода .

Со временем представления о «византийском стиле» в русской архитектуре претерпели изменения. В первой половине XIX века с понятием «византийский» или «русско-византийский» стиль связывали применение в архитектуре форм допетровского русского зодчества, так как, согласно представлениям своего времени, этот стиль развивал традиции византийской архитектуры, привнесённые «на русскую почву» в конце X века. Осознание различий между «византийской» и «русской» стилистиками в храмовом зодчестве стало ощущаться только в середине XIX века в профессиональной архитектурной среде, тесно связанной с изучением древнерусского и византийского архитектурного наследия. Тогда стали активно изучать памятники средневековой архитектуры Греции , Сирии , Палестины , Малой Азии , Константинополя . Как писал Владимир Стасов : «О византийской архитектуре имели у нас в тоновское время (1830-е — 1840-е годы) лишь самые смутные представления и начали узнавать её гораздо позже по многочисленным рисункам русских архитекторов, пустившихся в конце 1840-х годов в Грецию и на Восток» .

Князь Григорий Гагарин , служивший в Константинополе и на Кавказе дипломатом, стал самым влиятельным сторонником византийского стиля — благодаря опубликованным им исследованиям народного кавказского и греческого наследия, а также благодаря дружбе с императрицей Марией Александровной и великой княгиней Марией Николаевной (сестрой Александра II и президентом Императорской Академии художеств ). Ещё в 1856 году императрица Мария Александровна выразила желание увидеть новые храмы, выполненные в византийском стиле .

Собор Святого Владимира в Киеве стал первым собственно неовизантийским проектом, утверждённым Николаем I (1852). Крымская война, нехватка средств (строительство финансировалось за счёт частных пожертвований) и серьёзные инженерные ошибки задержали завершение строительства до 1880-х годов. Уже после смерти Николая I были созданы первые неовизантийские интерьеры в Церкви Преподобного Сергия Радонежского в Сергиевой Приморской пустыни по проекту Алексея Горностаева (1859) и в домовом храме в Мариинском дворце по проекту Григория Гагарина (1860) .

Первая из этих церквей была построена в 1861—1866 годах на Греческой площади Санкт-Петербурга . Архитектор Роман Кузьмин свободно следовал канону собора Святой Софии — уплощённый главный купол вписался в цилиндрическую аркаду, опирающуюся на кубическое главное сооружение. Кузьмин, однако, добавил новую особенность — вместо двух апсид, характерных для византийских прототипов, он использовал четыре. Эта крестообразная планировка была усовершенствована в 1865 году Давидом Гриммом , который расширил уплощённую структуру Кузьмина по вертикали. Хотя проект Гримма оставался на бумаге более 30 лет, его основной состав стал практически универсальным в российской строительной практике .

Другое направление было положено в основу проекта Давида Гримма церкви Святого Владимира в Херсонесе Таврическом (1858—1879). Церковь, построенная на руинах древнегреческого собора, спонсировалась Александром II. Гримм, также историк кавказского наследия, был выбран Марией Александровной , скорее всего, по совету Гагарина и Марии Николаевны . Гримм ограничил использование криволинейных поверхностей только главным куполом; апсиды и их кровля были многоугольными — в соответствии с грузинскими и армянскими прототипами . Это «линейное» разнообразие византийской архитектуры оставалось редкостью в XIX веке, но резко возросло в популярности в царствование Николая II .

Несмотря на поддержку царской семьи, в царствование Александра II церквей в таком стиле было создано немного: экономика, пострадавшая в результате неудачной Крымской войны и проводимых реформ, была слишком слаба, чтобы позволить себе массовое возведение монументальных неовизантийских храмов. Начатые проекты откладывались на многие годы. Например, проект Владимирского собора в Севастополе , разработанный Алексеем Авдеевым , был утверждён в 1862 году, но фактически работы начались только в 1873 году. Фундаменты, построенные до войны, уже были на месте, но строительство медленно тянулось до 1888 года . Собор Александра Невского в Тбилиси , спроектированный Давидом Гриммом в 1865 году, был начат в 1871 году и вскоре заброшен; строительство возобновилось в 1889 году и было завершено в 1897 году. Гримм умер год спустя .

Церковное строительство и хозяйство в целом восстановились в царствование Александра III (1881—1894). За тринадцать с половиной лет имущество православной церкви в Российской империи увеличилось более чем на 5 тысяч сооружений, до 47 419 храмов и часовен, в том числе 695 крупных соборов. Большинство новых храмов, однако, относились к русскому стилю , который стал официальным стилем Александра III. О смене государственных предпочтений сигнализировали в 1881—1882 годах два архитектурных конкурса на проект храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. В обоих конкурсах доминировали неовизантийские проекты, но Александр III отклонил их все и в конечном итоге отдал предпочтение проекту Альфреда Парланда , установив стилистические предпочтения следующего десятилетия. Широко разрекламированные черты « Спаса на Крови » — центральная шатровая крыша , избыточные орнаменты в красной кирпичной кладке и чёткая отсылка к Московским и Ярославским памятникам XVII века, копировались в небольших церковных зданиях .

Почти все 5000 церквей, приписываемых Александру III, финансировались за счёт общественных пожертвований. 100 % государственного финансирования было зарезервировано для нескольких дворцовых церквей, непосредственно обслуживающих императорскую семью . «Военные» церкви, построенные на военных и военно-морских базах, софинансировались государством, офицерским составом, а также посредством народной подписки среди гражданского населения. Например, Петропавловская церковь 13-го лейб-гренадерского полка в Манглиси (Грузия), рассчитанная на 900 молящихся, обошлась в 32 360 рублей , из которых только 10 000 были предоставлены государственной казной .

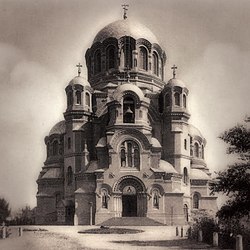

Предпочтение «русского стиля» не означало отказ от византийской архитектуры. Александр III демонстрировал явное неприятие к барокко и неоклассицизму XVIII века , которые он презирал как символы петровского абсолютизма; неовизантийская архитектура была приемлемой «средним путём» . Византийские зодчие предыдущего царствования сформировали многочисленную школу с верными клиентами, в том числе высшим духовенством. Как ни парадоксально, Византийская школа была сосредоточена в Институте гражданских инженеров . Неформальным лидером направления в те годы считался Николай Султанов . Ученик Султанова, Василий Косяков , стал известным своими проектами церквей в неовизантийском стиле, построенными в Санкт-Петербурге (1888—1898) и Астрахани (разработан в 1888 году, построен в 1895—1904), но был столь же успешным в русском стиле ( Никольский морской собор в Либаве , 1900—1903). Две школы сосуществовали в нормальной рабочей атмосфере, по крайней мере в Санкт-Петербурге

Неовизантийская архитектура царствования Александра III господствовала в трёх географических нишах. Это стиль подходит для православного духовенства и военных губернаторов в Польше и Литве (соборы в Каунасе, Белостоке, Лодзи, Вильнюсе); в южных регионах (Харьков, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов и многочисленных казацких поселениях); и на Урале — от Перми до Оренбурга ; в 1891 году список расширили сибирские города вдоль строящейся Транссибирской магистрали.

Западные и южные провинции занимались крупными византийскими проектами, разработанными выпускниками Института инженеров-строителей. В провинциальной архитектуре часто доминировал один местный архитектор ( Александр Бернардацци в Бессарабии, Александр Ященко на юге России, Александр Турчевич в Перми), что объясняет наличие региональные «кластеров» внешне похожих церквей. Архитекторы обычно следовали стандарту, установленному Кузьминым и Гриммом, или классической пятикупольной планировке, за некоторыми заметными исключениями. Благовещенский собор в Харькове (1888—1901) был рассчитан на 4000 молящихся и равнялся по высоте колокольне Ивана Великого в Московском Кремле . Собор Святого Михаила Архангела в Ковенской крепости (1891—1895, 2000 молящихся), вопреки византийскому канону, был украшен коринфскими колоннами , породившими «романско-византийский» стиль.

Безразличие Александра к византийской архитектуре фактически повысило его привлекательность для частных клиентов: стиль больше не был атрибутом исключительно храмовой архитектуры. Элементы византийского искусства (ряды арок, двухцветная полосатая кладка) были общим украшением кирпичного стиля фабрик и многоквартирных домов. Они легко смешивались с неороманскими или неомавританскими элементами, как в Тбилисской опере по проекту Виктора Шрётера . Византийско-русская эклектика стал предпочтительным выбором для московских городских и частных богаделен. Начало тенденции положила спроектированная Александром Обером (1879), кульминацией же стала сохранившаяся до наших дней богадельня братьев Боевых в Сокольниках (Александр Обер, 1890-е). Московское духовенство, напротив, не заказало ни одного византийского храма между 1876 ( церковь Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот ) и 1898 ( Богоявленский собор в Дорогомилове ) .

Личные вкусы последнего императора были мозаичны: он предпочитал русское искусство XVII века в дизайне интерьера и костюме, но относился равнодушно к русскому стилю в архитектуре . Николай II или его приближённые не демонстрировали постоянного предпочтения какому-либо одному стилю; его последний частный заказ, Нижняя дача в Петергофе , имел византийский дизайн, но при этом была построена после ряда зданий в неоклассическом стиле. Финансируемое государством строительство в значительной степени было децентрализовано и управлялось отдельными государственными деятелями со своими собственными запросами. В короткий период, предшествовавший русско-японской войне , византийский стиль, по-видимому, стал основным выбором государства, по крайней мере, императорского флота , который спонсировал крупные строительные проекты на своих столичных и зарубежных базах .

Архитектура последних двадцати лет Российской империи была отмечена стремительным развитием модерна и неоклассицизма. Эти стили доминировали на частном строительном рынке, но не смогли занять твёрдую нишу в официальных проектах православной церкви. Однако идеи модерна медленно но верно проникали в традиционную неовизантийскую архитектуру. Его влияние было очевидно в убранстве неовизантийских церквей (например Морского собора в Кронштадте ). Представители архитектурных школ модерна ( Фёдор Шехтель , Сергей Соловьёв) и неоклассицизма ( Владимир Адамович ) создавали свои варианты византийского стиля — либо высокодекоративные ( в Иваново-Вознесенске по проекту Шехтеля), либо, наоборот, «обтекаемые» ( храм иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве по проекту Соловьёва). Со временем «северная» разновидность модерна ( Илья Бондаренко ) стала стилем старообрядцев , которые с изданием манифеста «об укреплении начал веротерпимости» в 1905 году получили возможность активно заниматься храмоздательством.

Использование византийского стиля в небольших проектах развивалась параллельно с четырьмя очень большими, консервативно стилизованными неовизантийскими соборами: Морским собором в Кронштадте, Александро-Невским собором в Царицыне, в Поти (современная Грузия) и Александро-Невским собором в Софии (Болгария). Три из них (Кронштадт, Поти, София) были явной данью уважения к собору святой Софии; их авторы, по-видимому, отвергли «золотое правило» однокупольных конструкций, установившееся в предыдущие десятилетия . Точные причины этого изменения стиля неизвестны, в случае Кронштадтского собора прослеживается прямое вмешательство адмирала Макарова .

Андреевский собор в Поти, спроектированный Александром Зеленко и Робертом Марфельдом, был необычен тем, что стал первым крупным церковным проектом, построенным из железобетона. Он был структурно завершён в один строительный сезон (1906—1907); весь проект занял менее двух лет (ноябрь 1905 — июль 1907), абсолютный рекорд для того времени . Кронштадтский собор, в котором также использовался бетон, был завершён за четыре строительных сезона (1903—1907) из-за задержек, вызванных революцией 1905 года . Другие проекты были реализованы не полностью. Так, Богоявленский собор в Дорогомилове (1898—1910), призванный стать вторым по величине в городе, страдал от нехватки денег и в итоге был реализован в неполном, урезанном виде .

Русская ветвь неовизантийской архитектуры была прервана октябрьской революцией, но нашла своё продолжение в Югославии. В Югославии к тому времени уже давно существовал и едва ли не доминировал особый , в котором, после освобождения от турок, были построены многочисленные церковные и светские здания. Поскольку освобождение от турок совершилось при значительном участии России, русские эмигранты были встречены в Сербии чрезвычайно благосклонно. Русские архитекторы-эмигранты, возводя здания для нужд российской общины (в первую очередь, церкви) нередко придерживались неовизантийского стиля. Масштабное церковное строительство стало возможным благодаря личной поддержке короля Александра Карагеоргиевича , который спонсировал византийские церковные проекты архитекторов-эмигрантов в Белграде , Лазареваце , и других городах.

Однако русские эмигранты отнюдь не ограничивались созданием построек исключительно для нужд своей общины. Русская эмиграция в Югославии , оцениваемая в 40-70 тысяч человек, была воспринята правительством как быстрая замена специалистов, погибших в Первой мировой войне . Только архитектору приписывают 50 неовизантийских церквей, построенных в межвоенный период. Русские художники создали интерьеры Введенского монастыря и исторической Ружицкой церкви .

Русская диаспора в китайском Харбине создала в межвоенное время два храма в неовизантийском стиле. Большой Благовещенский собор , спроектированный и построенный в 1930—1941 годах, был разрушен во время « культурной революции ». Меньшая, сохранившаяся ныне Покровская церковь , спроектированная в 1905 году Юрием Ждановым, была построена в один сезон в 1922 году. С 1984 года это храм является единственным действующим православным храмом во всём Харбине.

Неовизантийская архитектура легко отличима от современных ей стилей историзма благодаря жесткому набору декоративных инструментов. Хотя в зданиях этого стиля могли присутствовать отдельные кавказские, неоклассические и неороманские элементы, все церковные здания в неовизантийском стиле следовали некоторым общим правилам, касающимся конструкции куполов и аркад , заимствованным из средневекового Константинополя:

Согласно исследованиям Никодима Кондакова 1870-х годов, в архитектуре Византийской империи использовались три различных церковных плана:

В случае с большими храмами в неовизантийском стиле, возведёнными в России, обычно использовался однокупольный либо пятикупольный план. Однокупольный план был стандартизирован Давидом Гриммом и Василием Косяковым и использовался по всей империи с минимальными изменениями. Пятикупольная архитектура отличается большим разнообразием, поскольку архитекторы экспериментировали с пропорциями и расположением боковых куполов.

Небольшие храмы почти всегда следовали однокупольному плану. В некоторых случаях (как в церкви Святого Георгия в Ардоне, 1885—1901) очень маленькие боковые купола были механически добавлены к основному однокупольному плану. Церкви в форме базилики появились только в последнее десятилетие существования Российской империи; все они были небольшими приходскими церквями, такими как храм-часовня Архангела Михаила при Кутузовской избе в Москве.

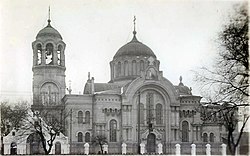

Неоклассический канон диктовал, что колокольня должна быть существенно выше главного купола. Тонкая высокая колокольня ампирного храма дополняла основательные формы основной постройки. Ещё в 1830-х годах Константин Тон и его последователи столкнулись с «проблемой колокольни»: масштабные вертикальные формы русско-византийских соборов Тона не сочетались с традиционными колокольнями. Решением Тона было полностью отказаться от строительства колокольни, установив колокола на небольшой отдельно стоящей колокольне (Храм Христа Спасителя) или интегрировав колокольню в основное сооружение ( Вознесенский собор в Ельце). Та же проблема сохранялась и в неовизантийских конструкциях, по крайней мере, в традиционных высоких конструкциях, вдохновленных Тифлисским Александро-Невским собором Гримма. Сам Гримм поместил колокола в отдельно стоящую, относительно невысокую башню, расположенную далеко за собором. Однако духовенство явно отдавало предпочтение интегрированным колокольням, отдельные колокольни оставались редкостью.

Эрнест Жибер , автор храма Христа Спасителя в Самаре (1867—1894), напротив, создал массивную высокую колокольню над главным порталом. Жибер намеренно разместил колокольню необычно близко к главному куполу, так, чтобы с большинства углов обзора они сливались в единую вертикальную форму. Эта планировка была одобрена священнослужителями, но подверглась резкой критике со стороны современных ему архитекторов, таких как Антоний Томишко (архитектор тюрьмы « Кресты » и церкви Александра Невского в ней). Подобная форма была воспроизведена в Спасо-Преображенском соборе в Ташкенте (1867—1887), Александро-Невском соборе в Лодзи (1881—1884), Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря (1887—1896), Благовещенском соборе в Харькове (1888—1901), в Саратове (1899) и других городах и монастырях. Большинство византийских зданий, однако, следовали по среднему пути: колокольня также была установлена над порталом, но она была относительно низкой (наравне с боковыми куполами или апсидами или даже ниже), и располагалась в стороне от главного купола: Христорождественский собор в Риге (1876—1884) или Вознесенский собор в Новочеркасске (1891—1904).

Храмы в неовизантийском стиле, как и храмы в русском стиле, активно разрушали в советское время. Большинство оставшихся церквей были закрыты и осквернены, превращены в склады, переданы различным организациям для размещения в них или чаще всего оставлены разрушаться без надлежащего обслуживания. Тем не менее, большинство неовизантийских церквей уцелело, и после распада Советского Союза они были отреставрированы, а ряд разрушенных отстроены заново.

В постсоветском храмовом строительстве архитекторы нередко обращались к традиции византийского зодчества. В большинстве проектов архитекторы ориентировались на постройки «византийского стиля» второй половины XIX — начала XX века. Поэтому то направление в храмовом строительстве конца XX — начала XXI столетия, в основе которого лежит обращение зодчих к композиционным приемам и архитектурным формам, бытовавшим в средневековом византийском зодчестве, обозначает как «второй византийский стиль». К таким храмам относятся храм Троицы в Орехове-Борисове в Москве (В. В. Колосницин, Е. В. Ингема, Е. Б. Дроздов и др., 1998—2004), храм Сретения Господня (А. Г. Васильев, Г. К. Челбогашев, 2000—2006) и церковь Рождества Христова (А. М. Лебедев, начало строительства — 2002), возведённые в Петербурге, храм Георгия Победоносца в Самаре, построенный по проекту Ю. И. Харитонова в 1999—2002 годах .

Восстановление исторических церквей пока имеет неоднозначный успех. Есть как минимум один пример византийского храма («городская» церковь Казанской иконы Божией Матери в Иркутске), «отреставрированного» под русское возрождение с добавлением шатровых крыш.

В отличие от многочисленных публикаций, посвящённых неовизантийскому стилю в архитектуре, исследование данного направления в убранстве храмов и живописи немногочисленный и содержат в основном фактологические сведения об отдельных памятниках. Одна из наиболее крупных работ — «„Византийское возрождение“ в архитектуре России» Е. М. Кишкиновой. Автор монографии отмечала, что 1850—1880-е годы в русском искусстве характеризовались поэтапным освоением византийского наследия в русле академической традиции. Акцент в этом процессе ставился на возрождении синтеза архитектурного решения и внутреннего убранства храма. Таким образом, для изобразительного искусства неовизантийского направления в России были характерны: решение проблемы синтеза искусств и архитектуры и эклектичный характер формирования стиля, включавший как византийские, так и древнерусские, романские и иные влияния .

Отмечается, что неовизантийский стиль как целостное явление в русской живописи второй половины XIX века не сложился. Исследователи выделяют только отдельные проявления «византинизма» или «византийской составляющей» в творчестве некоторых художников. Наиболее часто среди них выделяют Александра Бейдемана , Михаила Васильева и отчасти Акима Карнеева . Главной фигурой среди сторонников «византинизма» называют Григория Гагарина . Данные художники понимали «византийское наследие» достаточно своеобразно и ориентировались как на убранство храмов Святой Софии и Хора в Константинополе, так и на Собор Святого Марка в Венеции, церкви Равенны, Сицилии и средневековое искусство Грузии и Армении .

С распространением неовизантийских храмов, в живописи встал вопрос о восстановлении византийской системы стенных росписей. В период Нового времени система сплошной росписи от потолка до купола ушла в прошлое. Архитекторы неовизантийского стиля возродили эту систему, следуя византийскому принципу «чем священнее смысл, тем выше помещается». В купола возвратили образ Спасителя, акцентируя подкупольное пространство в качестве центра всей композиции. В конце XIX века эта тенденция усилилась, подкупольное пространство стало доминирующим, примером чему служили храмы Василия Косякова .

Под влиянием византийской традиции видоизменился и иконостас: он стал одноярусным (редко двухъярусным) и зачастую изготовлялся из мрамора. Отказ от высокой алтарной преграды позволял «любоваться живописью на алтарной стене», и в то же время способствовал «открытости алтарного священнодейства», что по мнению современников, отвечало «идее христианского единения в храмовом собрании в общей церковной молитве, в частности, единении служащего клира с предстоящим народом». В открытом заалтарном пространстве, по традиции Византии, стали помещать образы Богоматери или композиции на сюжеты из Нового Завета и Священной истории. Изображения икон праздничного, пророческого и других рядов иконостаса, в свою очередь, стали помещать на свободные плоскости стен: в качестве фризов или медальонов .

Если в классицистических храмах сюжетные композиции выполнялись как отдельные картины, то в неовизантийском храме перед создателями интерьера встала проблема объединения композиции сюжетов и образов. Данную проблему решали с помощью орнамента , который стал выполнять функцию связующего элемента, покрывавшего многочисленные арки и вогнутые ниши. Сложность и богатство орнамента, нередко включавшего мотивы растительного и животного мира, золотые круги и кресты, стали восприниматься как признак «византийского» .

Большое влияние на развитие неовизантийского стиля сыграло возрождение искусства мозаики , которая использовалась практически во всех крупных храмах второй половины XIX — начала XX века. Многие мозаики крымских храмов в неовизантийском стиле были связаны с именем известного венецианского мастера-мозаичиста Антонио Сальвиати .

В 1860—1880-е годы неовизантийский стиль получил большую популярность при оформлении домовых храмов в Санкт-Петербурге. Известно, что за данный период в неовизантийском стиле была отделана почти половина от общего количества их интерьеров. В большинстве случаев неовизантийский стиль в домовых храмах применяли при перестройке старых помещений. В этих случаях внутреннее пространство дополнялось отдельными византинирующими элементами: открытыми балочными деревянными конструкциями потолков, колоннами и полуколоннами «под стюк» с золотыми росписями, богатыми орнаментальными росписями .