Interested Article - Японский энцефалит

- 2021-04-04

- 1

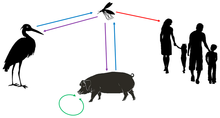

Японский энцефалит (летне-осенний комариный энцефалит) — острое инфекционное заболевание с трансмиссивным путём передачи инфекции. Вызывается нейротропным вирусом , переносчиками которого являются комары ( Culex pipiens , , , ) . Характеризуется преимущественным поражением вещества головного мозга и мозговых оболочек .

Кроме человека , восприимчивыми к вирусу японского энцефалита являются , обезьяны , лошади , коровы , козы , овцы и другие животные . Для этого заболевания также характерна сезонность, она связана со временем выплода комаров .

29—30 июля 2005 года из Индии поступили сообщения о 1145 случаях заболевания японским энцефалитом. 296 человек скончались. В результате исследований была обнаружена высокая плотность переносчиков японского энцефалита — и . Японский энцефалит относится к группе забытых болезней .

Историческая справка

Комариный энцефалит описан после большой вспышки в Японии , охватившей около 6125 человек. Около 80 % умерли. впервые описан в 1930-е годы. В России первые случаи комариного энцефалита были зарегистрированы в 1938—1939 годах в Приморье . Первая публикация, посвящённая клинике болезни, принадлежит профессору А. Г. Панову в 1940 году .

Эпидемиология

Японский (комариный) энцефалит вызывается вирусом, переносчиками которого являются комары ( Culex pipiens , , , ). Чаще всего болеют люди, но также могут заразиться и обезьяны , белые мыши и домашний скот. Заражение человека происходит в результате попадания слюны комара в ранку, возникающую при укусе. Для японского энцефалита характерна сезонность, связанная со временем выплода комаров. Заболевают преимущественно люди молодого возраста, работающие в заболоченных местах .

Этиопатогенез

относится к роду Flavivirus семейства Flaviviridae , входит в экологическую группу арбовирусов . Вирус содержит РНК , его размеры не превышают 15—22 нм. При кипячении сохраняется в течение двух часов. Спирт , эфир и ацетон оказывают угнетающее действие на активность возбудителя только через 3 дня. Долго сохраняется в лиофилизированном состоянии. При низких температурах может сохраняться более года. Входными воротами является кожа. Распространение вируса может происходить как гематогенным, так и периневральным путями. Затем вирус проникает в паренхиму головного мозга, где и происходит его размножение. При тяжёлых формах наблюдается генерализация инфекции и репродукция возбудителя как в нервной системе , так и за её пределами. После накопления в нейронах вирус опять попадает в кровь, что соответствует началу клинических проявлений.

Патоморфология

У умерших оболочки и вещество мозга отечны и полнокровны, в веществе мозга имеются кровоизлияния, очаги размягчения. При гистологическом исследовании обнаруживают периваскулярные инфильтраты , геморрагии , явления и дистрофии нервных клеток. Во внутренних органах — полнокровие, кровоизлияние в серозные и слизистые оболочки, дистрофические изменения, особенно в мышце сердца , в печени и почках . Непосредственной причиной смерти являются поражение ствола мозга , отек и , ИТШ .

Клиническая картина

Инкубационный период болезни от 5 до 15 дней. Заболевание начинается внезапно с бурно нарастающих общеинфекционных симптомов. Могут наблюдаться продромальные явления в виде быстрой утомляемости, общей слабости, сонливости, снижения работоспособности. Иногда встречаются диплопия , снижение остроты зрения, расстройства речи, дизурические нарушения. В первый день болезни возникает фебрильная лихорадка , со второго дня болезнь сопровождается ощущением жара или потрясающим ознобом , резкой головной болью, рвотой, сильным недомоганием, разбитостью, пошатыванием, миалгиями, гиперемией лица и конъюнктивитом, брадикардией, сменяющейся тахикардией, тахипноэ . Нередко развивается коматозное состояние, петехиальная экзантема , что сопровождается изменениями сознания. Нередкими признаками острого периода являются миоклонические фибриллярные и фасцикулярные подергивания в различных мышечных группах, в особенности на лице и в конечностях, грубый неритмичный тремор рук, усиливающийся при движениях. В клинической картине болезни выделяют несколько синдромов, которые могут сочетаться друг с другом.

Инфекционно-токсический синдром характеризуется преобладанием симптомов общей интоксикации при минимуме неврологических нарушений. В картине периферической крови определяется повышение СОЭ до 20—25 мм/ч, увеличение количества гемоглобина и эритроцитов, нейтро-фильный лейкоцитоз с резким сдвигом лейкоцитарной формулы влево вплоть до юных форм.

Менингеальный синдром протекает по типу серозного менингита. Также встречаются судорожный, бульбарный, коматозный (90 % летальности), летаргический, аментивно-гиперкинетический и гемипаретический синдромы. Тяжесть течения болезни и полиморфизм её проявлений обусловлены особенностями поражения мозга. Симптомы болезни достигают наибольшей интенсивности на 3—5-е сутки от начала болезни. Летальность составляет 40—70 %, большей частью в первую неделю болезни. Оставшиеся в живых выздоравливают очень медленно, при длительных астенических жалобах .

Профилактика

В очагах японского энцефалита проводят комплекс противокомариных мероприятий, осуществляют меры по защите от нападения комаров и созданию активного иммунитета у населения. Иммунизацию проводят по эпидемическим показаниям населению эндемических очагов с помощью . Для экстренной пассивной профилактики применяют однократно 10 мл гипериммунной лошадиной сыворотки или 6 мл иммуноглобулина .

Прогноз

Японский энцефалит отличается тяжелым течением. Нарастание симптомов происходит в течение 3—5 суток. Температура держится от 3 до 14 дней и падает литически. Летальный исход отмечается в 40—70 % случаев, обычно в 1-ю неделю болезни. Однако смерть может наступить и в более поздние сроки в результате присоединившихся осложнений, часто возникающих в результате антителозависимого усилений инфекции (ADE) . В благоприятных случаях возможно полное выздоровление с длительным периодом астении .

См. также

Примечания

- Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.

- Учайкин В. Ф. , Шамшева О. В. // М. ГЭОТАР-Медиа . — 2006. — 592 с., ил. ISBN 5-9704-0189-7 . (C. 313—314).

- Лобзин Ю. В. , Белозеров Е. С., Беляева Т. В., Волжанин В. М. // С.-Пб.: . — 2015. — 400 с., ил. ISBN 978-5-299-00641-4 .

- . www.ninds.nih.gov. Дата обращения: 22 октября 2019. 29 октября 2017 года.

- ↑ В. Н. Тимченко, Л. В. Быстрякова. Инфекционные болезни у детей. — С.-Пб.: , 2001. — 4000 экз. — ISBN 5-299-00096-0 .

- . Дата обращения: 9 ноября 2009. Архивировано из 28 ноября 2009 года.

- . Дата обращения: 9 ноября 2009. Архивировано из 24 июля 2009 года.

- ↑ . Дата обращения: 14 августа 2009. Архивировано из 24 января 2010 года.

- Е.П. Шувалова. Инфекционные болезни. — 5-е издание. — Ярославль: Медицина, 2001. — С. 439—451. — 624 с. — 5000 экз. — ISBN 5-225-04578-2 .

- . Дата обращения: 14 августа 2009. Архивировано из 5 июня 2009 года.

Литература

- // Большая медицинская энциклопедия , 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 28.

- Уманский К. Г., Дроздов С. Г. , Семенов Б. Ф. // Большая медицинская энциклопедия , 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 28.

- 2021-04-04

- 1