Interested Article - Астауров, Борис Львович

- 2020-08-21

- 1

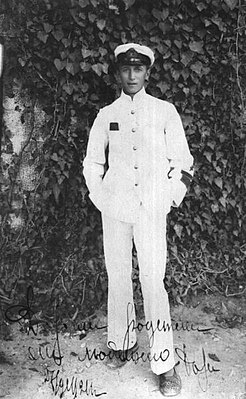

Бори́с Льво́вич Астау́ров ( 14 (27) октября 1904 , Москва — 21 июня 1974 , Москва ) — советский биолог (цитогенетик, эмбриолог-экспериментатор), академик АН СССР (с 1 июля 1966 ; член-корреспондент 1958 ). Внес значительный вклад в оправдание генетики в СССР и борьбу с лысенковщиной .

Биография

Родился Астауров 14(27) октября 1904 года в семье врачей. Мать, Ольга Андреевна, окончила медицинский факультет Парижского университета в Сорбонне . Отец, Лев Михайлович, сначала учился в Московском университете , а завершил образование в Казани .

Окончив в 1921 году среднюю школу в Москве, Астауров поступил на физико-математического факультета МГУ , где специализировался на кафедре экспериментальной зоологии Н. К. Кольцова . В 1924 году, еще будучи студентом, Астауров был зачислен сотрудником в Институт экспериментальной биологии , основанный Кольцовым. Профессор Четвериков пригласил Бориса Львовича на должности лаборанта в отдел генетики и это определило его судьбу. Для формирования Бориса Львовича как ученого большое значение имело его участие в еженедельных семинарах Института экспериментальной биологии, проходивших под председательством Кольцова. Лишь несколько перспективных студентов старших курсов университета допускались на его заседания. На семинаре присутствовали все 30 сотрудников института, а также сотрудники некоторых биологических кафедр МГУ и других московских институтов. Творческой атмосфере семинара способствовало участие в его работе выдающихся ученых: С. С. Четверикова, А. С. Серебровского , Д. П. Филатова , С. Н. Скадовского . На семинаре в течение года периодически выступали видные ученые, приглашенные из-за границы. Среди них были К. Бриджес — один из главных представителей школы Моргана, С. Хараланд — генетик растений, У. Бэтсон — классик менделизма, давший генетике ее имя, К. Дарлингтон — крупнейший цитогенетик, Э. Бауэр и Р. Гольдшмидт — основатели классической генетики.

В 1927 Астауров окончил МГУ , в 1927–1930 работал в Комиссии естественных производительных сил АН, также он продолжал работать в Институте экспериментальной биологии, будучи одновременно аспирантом в Институте зоологии МГУ, где его руководителем был Четвериков. В эти же годы Астауров был сотрудником Московского отделения Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) .

В 1930–1935 гг. Борис Львович работал в Среднеазиатском научно — исследовательском институте шелководства и шелковедения в Ташкенте. Здесь он начал свои, ставшие классическими, исследования по генетике тутового шелкопряда Bombyx mori. Необходимость решения ряда практических проблем шелководства подтолкнула исследователя к разработке фундаментальных проблем генетики.

Вклад в науку

Астауров уже в 1920-е годы обнаружил новую мутацию дрозофилы — , которая приводила к тому, что у мухи появлялись дополнительные крылья на месте гальтер. Мутация обладала неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью. Эти понятия были введены в 1925 году Н. В. Тимофеевым-Ресовским , работавшим тогда, как и Астауров, в Институте экспериментальной биологии. . Эту модель Борис Львович использовал для обоснования представления о существовании спонтанной модификационной изменчивости, основанной на вмешательстве случайных событий в действие гена . С. Н. Давиденков отмечал, что полученные на дрозофиле результаты проливают свет на варьирующее проявление некоторых наследственных невропатологических заболеваний человека, обусловленных одинаковыми наследственными причинами .

Астауров был одним из инициаторов перевода отечественного шелководства на гибридную основу, на получение промышленных межпородных гибридов первого поколения. Он экспериментально доказал ведущую роль ядра в наследовании признаков вида и впервые разработал способы направленного получения 100 % особей одного пола на тутовом шелкопряде, заложив тем самым основы теории регуляции пола. Борис Львович первым наблюдал у шелкопряда мутации, индуцированные рентгеновским и гамма-излучением . С тех пор он не расставался с шелкопрядом как предметом исследования и постоянно возвращался к проблеме действия радиации на биологические объекты.

В Ташкенте Астауров начал работу по искусственному партеногенезу у шелкопряда. Используя воздействие высокой температурой (нагревание яиц при 46°С в течение 18 минут), он сумел получить полный партеногенетический цикл развития насекомого. Блестящие успехи, достигнутые Б. Л. Астауровым и его сотрудниками в разработке методов искусственного партеногенеза, позволили подойти вплотную к решению ряда актуальных задач биологии развития, а также были использованы в промышленном шелководстве .

Позже, уже в Москве, Астауров применил температурное воздействие для обеззараживания яиц шелкопряда от пебрины — опасного паразита, вызывающего болезнь шелкопряда — . В 1962 г. этот результат был зарегистрирован в качестве открытия в Комитете по делам изобретений и открытий .

Вклад в возрождение генетики

Борис Львович внес большой личный вклад в утверждение генетики не только на этапе формирования генетических школ, но и в мрачные годы лысенковщины, когда приходилось отстаивать интересы науки. Пострадавшей от лысенковщины , Борис Львович, как продолжатель традиций Н. К. Кольцова , активно боролся и много работал над тем, чтобы вернуть российской генетике былую славу. В 1955 году он подписал « Письмо трёхсот ». В 1960-е годы, когда начиналось возрождение генетики, трибуной для свой деятельности Астауров выбрал журнал « Природа », а помощником, знакого ещё по сахаровским семинарам — В. М. Полынина , который в 1967 году стал ответственным секретарём журнала . По предложению академика Б. Л. Астаурова было создано Всесоюзное общество генетиков и селекционеров имени Николая Ивановича Вавилова ( ВОГиС ). С 1966 по 1972 год — Астауров был его президентом. С 1967 года и до конца жизни Б. Л. Астауров возглавил Институт биологии развития (возрожденный по его инициативе кольцовский Институт экспериментальной биологии ). Кроме того, с 1970 года Астауров был главным редактором созданного им журнала « Онтогенез » .

Награды

- Награждён золотой медалью им. И. И. Мечникова по совокупности научных работ в области экспериментальной генетики и биологии развития ( 1970 год ).

- Дважды кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1953 и 1964)

- Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

- Медаль «В память 800-летия Москвы»

Основные труды

- Астауров Б.Л. Наследственность и развитие: Избранные труды / Отв. ред. акад. АН БССР П. Ф. Рокицкий . — М. : Наука , 1974. — 360 с. — 4600 экз.

- Астауров Б.Л. / АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н. К. Кольцова . — М. : Наука , 1977. — 344 с.

- Астауров Б.Л. Проблемы общей биологии и генетики. — М. : Наука , 1979. — 290 с.

Примечания

- Результаты их работы с дрозовилами легли в основу классического труда Четверикова "О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики" (1926). Этот труд позднее стал одним из оснований синтетической теории эволюции.

- ↑ . Дата обращения: 27 сентября 2022. 27 сентября 2022 года.

- Они означали, что даже в чистой, гомозиготной линии не все особи проявляют мутантный признак (неполная пенетрантность), к тому же мутантный признак выражен в разной степени у разных особей (варьирующая экспрессивность). В линии tetraptera встречались особи только с правым или только с левым лишним крылом, а также особи с двумя дополнительными крыльями

- Если у мухи в силу случайных событий развивается только правое или только левое дополнительное крыло, то вероятность появления симметричных особей, имеющих два лишних крыла, должна быть равна произведению вероятностей появления асимметричных особей.

- . Дата обращения: 1 сентября 2018. 9 июля 2018 года.

- . Дата обращения: 4 декабря 2019. 29 ноября 2019 года.

Литература

- Ротт H.H., Детлаф Т.А. , Верейская В.Н. Борис Львович Астауров (К 60-летию со дня рождения) // Цитология. 1965. Т. 7, № 1. С. 133 (библиогр.)

- / Вступ. статья П.Ф. Рокицкого; Библиогр. сост.: Р.И. Горячевой и А.Л. Тепеницыной; АН СССР. — М. : Наука , 1972. — 68 с. — (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия биологических наук. Генетика; Вып. 2).

- Выдающиеся советские генетики: Сборник биографических очерков / Под ред. Д. К. Беляева и В. И. Иванова; АН СССР. — М. : Наука , 1980. — 152 с.

- Борис Львович Астауров: Очерки, воспоминания, письма, материалы / Сост. к.б.н. Е. Б. Астаурова; Отв. ред. д.б.н. О. Г. Строева . — М. : Наука , 2004. — 428, [32] с. — (Ученые России. Очерки, воспоминания, материалы).

- . — М. : КМК, 2012. — 508 с. — ISBN 978-5-87317-806-3 .

Ссылки

- Борис Львович Астауров. Очерки, воспоминания, письма, материалы. М.: Наука. 2004. 427 С.

- Астауров Борис Львович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- No 10, 2004 г., посвященный Б.Л. Астаурову.

- С. Г. Инге-Вечтомов , Н. П. Бочков // Вестник Российской академии наук , том 74, № 9, с. 837—842 (2004).

- на официальном сайте РАН

- на сайте «Летопись Московского университета»

- на сайте Музея ИБР РАН»

- 2020-08-21

- 1