Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

- 1 year ago

- 0

- 0

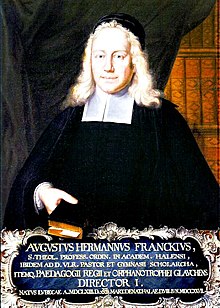

Август Герман Франке ( нем. August Hermann Francke ; 22 марта 1663 , Любек — 8 июня 1727 , Галле ) — немецкий богослов и педагог , один из вдохновителей и активных деятелей пиетистского движения .

Учился в Эрфурте и Киле; изучил в Гамбурге древнееврейский язык . В 1685 году открыл при Лейпцигском университете ряд курсов и, вместе с Михаэлисом , собрал кружок магистров (collegium philobiblicum) для основательного изучения Священного Писания в оригинале, а также классических языков, находившихся в сильном запущении у тогдашних богословов.

В 1687 году Франке, по собственному свидетельству, окончательно «обратился к Богу» и пришёл к мысли о необходимости исправить испорченное общество путём воспитания детей. Он практически ознакомился с преподаванием в основанных по его инициативе священником Винклером школах для бедных детей в Гамбурге (1688). Около того же времени он тесно сблизился с Шпенером , основателем пиетистического богословия. Лейпцигский богословский факультет воздвигнул гонение против пиетистов, привлекавших в свои аудитории множество слушателей. Сторонники нового направления резко выделялись не только своей набожностью, но и костюмом, и строгой жизнью, граничившей с подвижничеством. Враги стали распускать по поводу «новой секты» самые нелепые слухи и добились того, что над Франке и его друзьями нарядили формальное следствие. Несмотря на оправдание Франке, ему было воспрещено чтение библейских курсов, богослову пришлось ограничиться чтением курса «о воспитании и обучении детей и юношей». Страстная ненависть цеховых университетских профессоров вызвана была опасением, что новаторы окончательно подорвут кредит традиционной библейской экзегезы .

В 1689 году Франке поселился в Эрфурте и стал собирать массу слушателей в Августинскую церковь, при которой состоял проповедником. При Эрфуртском университете не было богословского факультета, но Франке занимался частным образом с кружком студентов, отчасти последовавших за ним из Лейпцига, отчасти перешедших из Иены . Предметами занятий были герменевтика и прочитанный уже в Лейпциге курс педагогики и дидактики . Огромное влияние, приобретённое Франке, испугало и здешних ортодоксальных теологов, по наущению которых курфюрст майнцский, к владениям которого принадлежал Эрфурт , повелел городскому совету уволить священника августинской церкви и доцента университета, «производящего своим пиетизмом смуту и вред». В сентябре 1691 года Франке получил отставку, с приказанием в 48 часов оставить город. Это событие произвело большое впечатление в Германии , так как Франке в то время пользовался уже широкой популярностью.

По рекомендации Шпенера Франке получил профессуру греческого и восточных языков во вновь учреждавшемся университете Галле и место пастора в Глауха, подле Галле (1692). Как ни важна деятельность Франке как профессора в передовом Галльском университете, богословский факультет которого всецело подчинился духу пиетизма, но она отступает на задний план перед его деятельностью как теоретического и практического педагога и создателя многочисленных благотворительных и учебно-воспитательных учреждений, существующих по настоящее время. Характерна для мировоззрения Франке его непримиримая вражда с философом Христианом Вольфом , которого он считал атеистом и губителем юношества. В итоге Вольфу философу пришлось покинуть университет. Как сильно росло влияние Франке и пиетизма — можно усмотреть из того обстоятельства, что когда ему пришлось для поправления здоровья поехать в Южную Германию, то население встретило его как триумфатора. 8 июня 1727 года Франке скончался, оставив заметный след в истории педагогики вообще и немецкой культуры Германии в частности.

Обширные учреждения Франке , всецело обязанные своим существованием его таланту, неутомимой энергии и глубокой вере в Провидение , вышли из очень скромных начинаний. В 1694 году Франке стал учить катехизису нищих, приходивших раз в неделю за милостыней. В 1695 году на несколько талеров, пожертвованных одной благочестивой дамой, возникла школа для бедных детей : Франке купил на 2 талера учебников, а на остальные деньги нанял студента, который за плату в 6 в неделю обязался заниматься с детьми по два часа в день. Спустя некоторое время появились и платные ученики — дети зажиточных горожан; через несколько месяцев числилось уже около 60 учеников. Впоследствии городскую школу (для своекоштных) совершенно отделили от школы для бедных. В том же 1695 году возникло и среднее учебное заведение (по немецкой терминологии — Höhere Schule), в виде так называемого Pädagogium, с 1702 году получившего привилегии казённого заведения и наименование Pädagogium regium, но не потерявшего своего частного характера. Дворяне охотнее отдавали своих сыновей в «Педагогиум», чем в дорогие «рыцарские академии»; принимались также и дети богатых граждан. Рядом с «Pädagogium» образовалась впоследствии латинская школа (Lateinschule) для сыновей горожан из Галле и способнейших питомцев приюта. Получив в 1695 г. 500 талеров для вспомоществования бедным студентам, Франке употребил их на устройство 2 «даровых столов» для 24 студентов, из числа которых вербовались преподаватели школы; в 1697 году можно было устроить ещё 2 стола. Все это учреждение, названное Seminarium praeceptorum, имело, таким образом, характер благотворительный и соответствовало принципу Франке, что преподавание — лучшая подготовка для будущего священника. Заметив, что благотворное влияние школы на детей улетучивается при соприкосновении их с «греховным миром», Франке стал принимать сирот на полное ; в конце 1695 году их было 9, со студентом-надзирателем во главе. Благодаря широкому приливу пожертвований сиротский дом в 1701 году мог перейти в собственное обширное здание и сделался центром всех прочих учреждений. В это время приют состоял уже из 12 классов и воспитывал 130 сирот. Все 30 преподавателей получали при приюте полное содержание. Король Фридрих-Вильгельм I даровал приюту и школам широкие привилегии; пользовался его особым покровительством, считаясь на правах «аннекса» университета. Преподаватели были освобождены от всех повинностей и получили преимущественное право на бенефиции и стипендии, на вакантные преподавательские должности в казённых учебных заведениях и на духовные должности. Многие учебные заведения в прусских владениях были преобразованы в духе пиетической педагогики, имели руководителей из числа учеников и последователей Франке и пользовались учебниками, составленными в приюте. В год смерти Франке во всех созданных им учреждениях числилось уже 2200 учащихся: в педагогиуме 82, в латинской школе 400, в «немецких» (начальных) школах 1725 учеников и учениц; в приюте воспитывались 100 мальчиков и 34 девочки. Учебно-воспитательный персонал состоял из 8 инспекторов, 10 надзирателей и надзирательниц и 167 учителей и учительниц. Не принимая непосредственного участия в обучении и воспитании, Франке соединял, однако, в своих руках все нити управления, получая ежедневно отчет от инспекторов. Искусный в выборе помощников, Франке полагался на них вполне. Обширные здания, светлые классы и дортуары, сады, отличная питьевая вода и здоровая пища требовали значительных издержек, которые покрывались отчасти доходами от собственной аптеки, типографии и книготорговли, но, главным образом, пожертвованиями, притекавшими из разных протестантских стран Европы . Кроме питомцев сиротского дома, даровое пропитание получали 255 студентов и, кроме того, утренний стол — 148, вечерний — 212 бедных учеников. Весь строй жизни громадного учреждения направлялся по весьма подробным инструкциям, выработанным Франке.

Пиетизм возник как реакция против застывшего в сухом формализме ортодоксального лютеранства, как реакция чувства против односторонней заботы о чистоте вероучения. Кроме стремления к самоусовершенствованию и к преобразованию церкви во имя нравственного принципа, пиетистам присуще аскетическое осуждение всех мирских удовольствий и равнодушие к науке и государству. Это — не дальнейшее развитие лютеранства, а скорее возвращение к средневековому миросозерцанию. Педагогика , возникшая на почве этого движения, не могла привести к развитию педагогических идей Реформации и ещё менее — к оживлению жизнерадостного и оптимистического гуманизма. Лютеранство рассматривало школу как воспитательное орудие, как светское учреждение, действующее в интересах не только церкви, но и общества и государства. Пиетистическая педагогика возвращается к мысли вырвать детей из рук светского общества и государства и воспитать их в интересах «церкви в церкви» (ecclesiola in ecclesia). И цель у пиетистов другая. Лютер желал сделать молодых христиан добрыми людьми, добрыми гражданами и полезными слугами государства, пиетисты же видели свою задачу в обращении детей грешного мира к пиетизму. Педагогические взгляды Франке изложены в его сочинении «Kurtzer und e infaltiger Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit anzufü hren sind». Частная школа и домашнее воспитание, по Франке, — лучшие орудия воздействия, вследствие чего им и основан был сиротский дом, вокруг которого группировались все школы и учреждения. Здесь дети и их преподаватели были вполне в руках его. Чтобы возможно полнее отделить своих учеников от соприкосновения с испорченным миром, Франке заставлял их приходить в школу ежедневно, не исключая праздников и воскресных дней. Никаких каникул не полагалось, потому что каждая свободная от учения минута утилизировалась для насаждения набожности и полезных знаний. Оправдывалось это отчасти тем обстоятельством, что к Франке попадали дети из низших слоев общества и на поддержку семьи трудно было рассчитывать. Совершенно в духе времени педагогика Франке соединяла набожность с утилитаризмом. Воспитывая для неба, он не забывал и земли — и снабжал своих питомцев полезными знаниями и навыками. Дидактика его также основана на утилитарном принципе: побольше сведений и возможно кратким путём. Самое видное место в учебных планах всех типов школ занимал Закон Божий , так как имелось в виду преимущественно приготовить «к живому познанию Бога и Христа и к истинной христианской мудрости». Из 7 ежедневных учебных часов в «немецких» (начальных) школах 3-4 часа посвящались Закону Божьему, не считая участия в богослужении, катехизации и молитвах. Кроме того, ученики начальных школ обучались чтению, письму, составлению писем, счёту и церковному пению. Реальных предметов не было, но во время прогулок детям сообщались полезные сведения по ботанике , физике и истории. Девочки обучались разным рукоделиям. Кроме того, детей занимали работами в саду, в огороде и во дворе. Всякие игры были запрещены, «как суета и безумие , отвлекающие от Бога; не в земных удовольствиях, но во Христе должны искать дети утеху». В «приюте» не желали считаться с детской натурой и насиловали её, возвращаясь к монастырскому режиму, осуждённому Лютером. Дисциплина, основанная на признании испорченности человеческой натуры, была очень строга: детей подвергали постоянному надзору и никогда не оставляли одних; чтобы сломить злую волю и самостоятельность, применялась целая система взысканий, среди которых телесное воздействие занимало одно из видных мест. Похвалы, поощрения и награды были строжайше запрещены. Тот же дух царил и в прочих школах. «Педагогиум» сделался образцовой учёной школой, не стеснённой традициями и официальными программами.

Взгляд на произведения классических авторов был чисто пиетистический: «к чему сочинения греков, написанные в часы досуга для досужих людей, к чему сказки их поэтов, спекуляции их философов и речи ораторов, обращенные к праздной толпе бездельников на афинском рынке?» *

Каллиграфии , географии, истории, арифметике и геометрии посвящалось по одному недельному часу в продолжение полугодия.

Оригинальным нововведением у Франке было то, что вместо прежней неподвижной классной системы Штурма для каждого предмета образованы были отделения, в которых учащиеся распределялись сообразно с успехами. Это нововведение, во многих отношениях очень практичное, нашло в XVIII веке сторонников и подражателей, пока не было вытеснено вновь казённой классной системой, почти неразрывно связанной с вопросом о правах и единообразии.

География сводилась главным образом к описанию Палестины и Германии.

История распадалась на историю Ветхого и Нового Заветов, к последней примыкал очерк событий христианского периода. На уроках истории употреблялись так называемые мнемотехнические картины и таблицы. Кроме арифметики и геометрии, рекомендовалось и землемерное искусство (практические упражнения в саду), механика , архитектура и другие полезные сведения.

Для рекреации учеников водили в мастерские ремесленников и художников. Музыка, рисование и естествоведение также рассматривались как рекреационные предметы. Летом преимущественно занимались ботаникой в собственном ботаническом саду, зимой — зоологией и анатомией . Был и естественно-исторический музей, который миссионеры снабжали разными редкостями. Упоминаются также экспериментальная физика и астрономия .

Ученики были сильно заняты, имея сначала не менее 10, впоследствии — 8 учебных часов в день. Учреждения Франке можно с полным правом назвать домами трудолюбия. Высший класс педагогиума выделен был особо; это так называемый Selecta, ученики которой специально готовились в университет (преимущественно на юридический факультет). Программа этого класса, служившего как бы введением к университету, имела энциклопедический характер. Будущие студенты совершенствовались в латинском стиле, читали писателей, получали пропедевтические сведения по медицине , юриспруденции и философии (её истории, онтологии , логике , психологии , метафизике , морали , естественному праву и политике. Богословское преподавание в «селекте» имело целью вооружить молодых людей обильным апологетическим арсеналом против всех покушений «атеистов, деистов, натуралистов, фанатиков, индифферентных и других свободомыслящих». Самостоятельные занятия считались опасными в нравственном отношении, постоянный надзор — необходимым. Ежегодно четыре раза производился экзамен.

Ввиду слабой научной подготовки студентов-богословов, обучавших в школах Франке (некоторые из них не умели написать письма без грубых орфографических ошибок), Франке распорядился, чтобы они под руководством инспектора латинской школы упражнялись в орфографии, счёте, немецком стиле и чтении латинских и греческих авторов. Были изданы инструкции, предусмотревшие все мельчайшие подробности относительно жизни и научных занятий учителей (informatores), дисциплины в школе и интернате, преподавания и методов. Рекомендовался так называемый methodus erotematica: после объяснения в течение 15-30 минут учитель обязан был немедленно повторить сказанное путём вопросов и только потом двигаться дальше. Каждый учитель был обязан посещать уроки своих товарищей, знакомиться с состоянием их отделений и обучаться у них катехизации. Рекомендовалось учителям ежедневно беседовать друг с другом, а ежемесячно собираться на педагогические советы. Из общего «семинария» (Seminarium praeceptorum), объединявшего весь преподавательский персонал, Франке выделил отборную группу в 10 человек (так наз. Seminarium praeceptorum selectum), которые получали систематическую подготовку по педагогической теории и практике, занимаясь немецким, латинским и греческим языками, географией (древней, средней и новой), всеобщей историей и другими науками. Еженедельно происходили беседы и диспуты на латинском языке. Кроме того, молодые люди знакомились с методами преподавания и изучали его практически. За двухлетнюю подготовку в «семинарии» молодые люди обязывались затем 3 года преподавать в педагогии и других школах. Франке имел в виду готовить опытных и хорошо подготовленных преподавателей (что не достигалось университетскими курсами) не только для Галле, но и для других земель. Таким образом, здесь впервые был на практике разрешен вопрос об отделении педагогической подготовки преподавателей средних учебных заведений от научной, университетской . Около того же времени (в 1698 г.) открыта в Готе первая семинария для народных учителей. К числу учреждений, созданных Франке, принадлежит ещё « восточная коллегия » (Collegium orientale) — для приготовления профессоров восточных языков и миссионеров (в инструкции упоминаются следующие языки: халдейский, сирийский, арабский, раввинский, талмудический, эфиопский и, в случае возможности, армянский, персидский, китайский, турецкий, новогреческий или польский, русский, французский, итальянский и английский). Учреждение это, во главе которого стоял ориенталист И. Михаэлис, существовало с 1702 по 1713 год.

Вскоре после смерти Франке образовательный уровень его учреждений сильно снизился. Правнук Франке, Нимейер (1754—1828), произвел в них коренную реформу. Будучи рационалистом и недурным педагогом, он сделал уступки духу времени, отступив от пиетистического идеала — изменил учебный план, обновил состав преподавателей, ввел каникулы , игры и т. д. После Нимейера снова восторжествовал дух пиетизма, пока вопрос о правах не заставил примениться к правительственным требованиям. На начало XX века учреждения Франке (Francke’sche Stiftungen) состояли из школы для бедных детей обоего пола, городского училища для детей обоего пола, подготовительного к средним учебным заведениям училища, высшего женского училища, реальной и классической гимназий (бывшей латинской школы), приюта для сирот, интерната, учительской семинарии и семинарии для подготовки преподавателей средних учебных заведений.

Как ни обширны были учреждения Франке, но на воспитание сирот, обучение и пропитание бедняков и подготовку преподавателей он смотрел только как на часть огромного задуманного им организма (Seminarium universale), от которого он ожидал реального улучшения всех сословий в Германии и за границей, всего захваченного порчей христианского мира. При оценке деятельности Франке нужно иметь в виду, что при всем своем крупном организаторском таланте он не обладал истинной гуманностью и (что особенно отличает великих педагогов) знанием детской души. Франке всегда был мудрым начальником, но редко был хорошим наставником.