Зеркально-линзовые оптические системы

- 1 year ago

- 0

- 0

Зеркально-линзовые оптические системы — разновидность оптических систем , содержащих как отражающие, так и преломляющие элементы. Такие системы также называются катадиоптрическими , и отличаются от , состоящих только из сферических зеркал , наличием линз , корректирующих остаточные аберрации . Зеркально-линзовые системы нашли применение в прожекторах , фарах , ранних маяках , микроскопах и телескопах , а также в телеобъективах и сверхсветосильных объективах .

Основное развитие катадиоптрические системы получили в телескопах, поскольку позволяют использовать сферическую поверхность зеркал, значительно более технологичную, чем другие кривые поверхности . Кроме того, зеркальная оптика лишена хроматической аберрации . Это даёт возможность создавать сравнительно дешёвые телескопы больших диаметров. Коррекционные линзы сравнительно небольшого диаметра могут использоваться в телескопах-рефлекторах для увеличения полезного поля зрения , но к зеркально-линзовым телескопам их не относят. Зеркально-линзовыми принято называть такие телескопы, в которых линзовые элементы сравнимы по размеру с главным зеркалом и предназначены для коррекции изображения (оно строится главным зеркалом).

Согласно законам оптики, шероховатость поверхности зеркала должна быть не хуже λ/8, где λ — длина волны ( видимый свет — 550 нм), а отклонение формы поверхности от расчётной должно лежать в пределах от 0,02 мкм до 1 мкм . Таким образом, основная сложность изготовления зеркала состоит в необходимости очень точно соблюдать кривизну поверхности. Изготовить сферическое зеркало технологически гораздо проще, чем параболическое и гиперболическое , которые используются в телескопах-рефлекторах . Но сферическое зеркало само по себе обладает очень большими сферическими аберрациями и непригодно для использования. Описанные ниже системы телескопов — это попытки исправить аберрации сферического зеркала добавлением в оптическую систему стеклянной линзы особой кривизны ( корректора ).

К первым типам катадиоптрических телескопов можно отнести системы, состоящие из однолинзового объектива и . Первый телескоп такого типа был запатентован Гамильтоном ( англ. W. F. Hamilton ) в 1814 году. В конце 19 века немецкий оптик ( нем. Ludwig Schupmann ) расположил сферическое зеркало за фокусом линзового объектива и добавил в систему третий элемент — . Данные телескопы, однако, не получили распространения, будучи оттеснены ахроматическими рефракторами и рефлекторами. Любопытно отметить, что в конце 20 века некоторые оптики снова проявили интерес к данным схемам: так, в 1999 году британский любитель астрономии и телескопостроения Джон Уолл ( англ. John Wall ) запатентовал оптическую схему телескопа Zerochromat .

В 1930 году эстонско-германский оптик, сотрудник Гамбургской обсерватории Бернхард Шмидт установил в центре кривизны сферического зеркала диафрагму, сразу устранив и кому , и астигматизм . Для устранения сферической аберрации он разместил в диафрагме линзу специальной формы , которая представляет собой поверхность 4-го порядка. В результате получилась фотографическая камера с единственной аберрацией — кривизной поля и удивительными качествами: чем больше светосила камеры, тем лучше изображения, которые она даёт, и больше поле зрения.

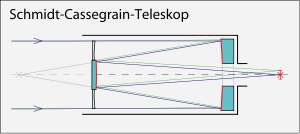

В 1946 году Джеймс Бэкер установил в камере Шмидта выпуклое вторичное зеркало и получил плоское поле. Несколько позже эта система была видоизменена и стала одной из самых совершенных систем: Шмидта — Кассегрена , которая на поле диаметром 2 градуса даёт дифракционное качество изображения.

Телескоп Шмидта очень активно используется в астрометрии для создания обзоров неба. Основное его преимущество — очень большое поле зрения, до 6°. Фокальная поверхность является сферой, поэтому астрометристы обычно не исправляют кривизну поля, а вместо этого используют выгнутые фотопластинки [ источник не указан 1119 дней ] .

Сферические зеркала нашли применение также при проектировании фотографических и киносъёмочных телеобъективов . Благодаря зеркально-линзовой конструкции существенно уменьшается длина оправы , поэтому объективы с фокусным расстоянием 1000 мм и более значительно компактнее и легче обычных длиннофокусных объективов . В отдельных случаях уменьшение количества линз позволяет снизить хроматические аберрации .

Зеркальные и зеркально-линзовые объективы, как правило, не оснащаются регулируемой диафрагмой , и их фиксированное относительное отверстие лежит в диапазоне от f /5,6 до f /11 . Поэтому снимать ими можно только при хорошем освещении или на фотоматериалы с высокой светочувствительностью . Некоторые специальные зеркально-линзовые объективы могут иметь и очень высокую светосилу (например, объектив ЧВ, предназначенный для сверхскоростной киносъёмки, имел светосилу 0,5 ).

Характерной особенностью изображений, создаваемых зеркально-линзовым объективом, является форма кружка рассеяния от ярких источников света, отображаемых не в фокусе. Такие источники изображаются в виде колец, соответствующих форме входного зрачка объектива. В некоторых случаях такой вид размытия создаёт своеобразный выразительный оптический рисунок .

Частотно-контрастная характеристика зеркально-линзовых объективов достаточно низка. Такой тип объективов приобрёл некоторую популярность в начале 1970-х годов из-за относительной компактности и дешевизны. Однако, низкая светосила и мягкий оптический рисунок заставили уступить место телеобъективам двухкомпонентных линзовых конструкций.

В советских фотокинообъективах использовалась, главным образом, система Максутова . Примером могут послужить объективы серии « МТО » и « ЗМ ».

Катадиоптрические системы — это синтез зеркальных и линзовых систем. Они имеют много преимуществ, но также получили в наследство и некоторые недостатки.

Зеркально-линзовые системы создавались в поисках компромисса. Их применение ограничено. Малые размеры и фокус не позволяют применять их для астрофизических целей, но телескопы получили широкое распространение среди астрометристов.

|

|

Некоторые

внешние ссылки

в этой статье

ведут на сайты, занесённые в

спам-лист

|