Interested Article - Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины

- 2021-10-10

- 1

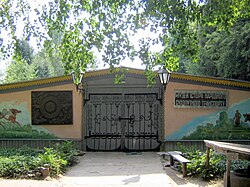

Музе́й наро́дной архитекту́ры и бы́та Сре́дней Надднепря́нщины — музей под открытым небом, расположенный на окраине Переяслава . Входит в состав Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав».

В музее представлено украинское село Средней Надднепрянщины как конца XIX , начала XX веков , так и здания и стоянки со времён позднего палеолита до времён Киевской Руси . На территории в 30 гектар размещено 13 тематических музеев, которые являются органическим продолжением музея-села. Музей знакомит с народной культурой, архитектурой и творчеством, обычаями и обрядами украинцев Средней Надднепрянщины. Вниманию посетителей представлены 122 памятника народной архитектуры, свыше 30 тысяч памятников материальной и духовной культуры.

Выдающуюся роль в становлении и развитии музея, формировании экспозиции сыграл возглавлявший его в течение многих лет Михаил Сикорский , Герой Украины.

Музей расположен по адресу: Украина , Киевская область , г. Переяслав, ул. Летописная, 2. Открыт для посетителей ежедневно с 10 до 17 часов.

Объекты музея

На территории музея расположены 185 объектов, из них 104 памятники народной архитектуры XVIII — XIX веков , в том числе 20 дворов с домами и хозяйственными постройками, 23 разнообразные установки и мастерские, более 20 тысяч произведений народного искусства, орудий труда, предметов быта, собранных в лесостепной зоне Украины. Украшениями музея являются два рукотворных пруда, дендропарк с десятками тысяч деревьев и кустов, ухоженные дворы и огороды.

Древнейшие здания и достопримечательности

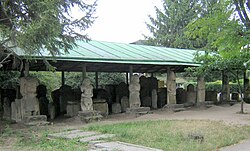

Древнейшая монументальная каменная скульптура и погребальные саркофаги: В каменных саркофагах погребали своих покойников племена кеми-обинской культуры (IV век до н. э.). Их помещали под насыпь кургана . Саркофаги расписывались изнутри минеральными красками, преимущественно красной охрой . Узоры были от самых простых чёрточек, «ёлок», солярных знаков, до более сложных композиций.

Антропоморфные стелы — первые монументальные каменные изображения человека. Они связаны преимущественно с похоронными обрядами. Создателями стел были племена кеми-обинской и ямной культур (VI—IV век до н. э.). Они изображают человека-воина в полном боевом снаряжении. В скифской скульптуре выступает образ предка-родоначальника, героя.

Тюркоязычным народам украинских степей — торкам , печенегам и половцам ( X — XIII века ) принадлежала наиболее совершенная группа каменной скульптуры, так называемые «каменные бабы» . Они разделяются на стоячие, сидячие и погрудные фигуры; мужские и женские.

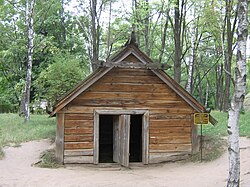

Жилище XI века: Однокамерная полуземлянка размером 3,8 х 4 метра. Стены сложены из сосновых тёсаных брёвен в технике горизонтального заполнения «в шулы». Крыша двускатная с коньком и жёлобом для отвода воды, покрытый тёсом. «Волоковые» окна на ночь задвигались досками. Двери вращались на деревянной оси — «бегуне».

Воспроизведён интерьер. В правом углу размещена глинобитная печь, которая топилась «по-чёрному», слева полати из досок, под ними яма для зерновика, в центре стол из дубового пня. Пол глинобитный. Жилище было типичным для рядовой застройки ремесленных кварталов древнего Переяслава.

Жилище XI века: Это жилище воспроизведено по материалам исследования. Оно ориентировано входными дверями на восток, углубление в земле 0,8 метров, размеры 3,3 х 2,4 м. Слева от дверей, в юго-восточном углу, размещена глинобитная печь, имеющая круглую форму диаметром по нижней основе 1,4 м. Свод сохранился на 0,2 м. Под печи имеет 6 подмазок — результат долговременного использования и многоразовых ремонтов. Остатки печи были перевезены в музей монолитом.

Стены жилища каркасно-столбовые, плетёные из лозы, мазаные глиной, белёные. Опорные столбы (сохи), размещённые снаружи, поддерживают камышовую двускатную крышу. Вход в жилище по деревянным ступеням.

Фрагмент стоянки позднего палеолита (15 тысяч лет до н. э.): На стоянке, которая находилась на левом берегу реки Супой , были исследованы 4 жилищно-производственных комплекса, принадлежавших племени охотников на мамонтов . Один из комплексов был перевезён в экспозицию музея. Он состоит из жилища, трёх ям—«кладовых» с костями мамонтов и мастерской для обработки кремня . Жилище реконструировано, а ямы—«кладовые», перевезены со стоянки.

Жилище имело вид куреня , каркас которого выполнен из деревянных жердей, которые снаружи укрывались шкурами животных. Основание жилища обставлено большими костями мамонта, преимущественно черепами, в отверстия которых вставлены жерди.

Ямы-кладовые заполнены костями и бивнями мамонта, использовавшимися для изготовления орудий труда, строительства, отопления и освещения жилища.

Рядом с жилищем — открытый очаг, возле которого изготовлялись орудия из кремня.

Над экспозицией возведен павильон, повторяющий формой жилище-курень.

Половецкое святилище: Святилище представляет собой прямоугольное, выложенное известняком углубление, в центре которого установлены каменные статуи — две женские и одна мужская. Представленные в святилище скульптуры относятся к наиболее развитым и совершенным типам XII—XIII веков.

На дне углубления этого святилища были найдены остатки жертвоприношения — кости животных (коня, барана, быка, медный казан и обломки амфор). Подобные святилища сооружались в честь предков покровителей рода, или орды (союза нескольких родов).

Жилищно-хозяйственный комплекс: — усадьба киевлянина X века , созданная на основе экспонируемых двух срубов. Усадьба ограждена высоким частоколом. В ней жилище и хозяйственная постройка. Сооружения сложены из сосновых брёвен «в сруб». Крыши двухскатные.

Жилище двухкамерное: изба + сени. Нижние брёвна жилой половины лежат на земле, углы сеней подпирают дубовые стояки. Пол дощатый. В жилой части, в углу справа от двери находится глинобитная печь с опечьем, сбитым из досок, деревянным дымарём, обмазанным изнутри глиной.

В экспозиции интерьера использованы подлинные вещи XI—XIII веков из археологических раскопок, а также этнографической коллекции музея.

Хозяйственная постройка имеет два яруса. Система засовов на дверях и конструкция лестницы восстановлена по оригиналу, отделка построек — по материалам раскопок.

Дворы и общественные здания XVI—XIX веков

В экспозиции музея представлены типовые дворы из интерьеры крестьян Надднепрянщины:

- по профессиям: священника , гончара , дубильщика , бондаря , , ткача , , столяра , жилище знахарки ;

- по состоянию: безземельника, вдовы, бедняка, середняка , зажиточного крестьянина , зажиточного селянина-промышленника.

Кроме того есть копии общественных зданий: церквей, церковно-приходской школы, гамазея (общественный хлебный амбар), сельской управы.

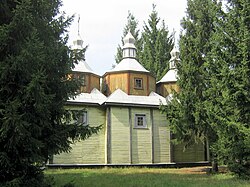

Церковь Иоанна Богослова: Церковь входит в число древнейших, наиболее распространённых на Украине памятников казацкой эпохи. Она была построена на средства казацкой общины из тёсаных дубовых брёвен, установленных на нескольких, вкопанных в землю, каменных глыбах. Концы сруба положены в «канюки» без остатка, стены обшиты тёсом.

Трёхглавное здание с главами, расположенными в один ряд. Срубы притвора и нефа прямоугольной формы, алтарь гранёный, построен на пяти сторонах восьмигранника.

Колокольня (середина XVIII века) — трёхъярусное сооружение с галереей вокруг нижнего яруса, была перевезена из села Бушево Ракитнянского района Киевской области .

На простом казацком дворе воспроизведён казацкий некрополь . Здесь установлено 67 каменных и деревянных крестов XVIII—XIX веков с разрушенных кладбищ казацких сёл Надднепрянщины и Переяславщины, которые попали в зону затопления Каневского водохранилища .

Церковь святого Георгия — церковь из села Андруши Переяславского полка памятник архитектуры национального значения. Она была построена на средства сельской общины в 1768 году .

Церковь — однокупольное сооружение высотой 27,5 метров, крестообразная с четырёхгранником в центре и 4 рукавами по сторонам света.

Алтарь, притвор, северный и южный срубы вместе с межрукавными срубами, которые вдвое ниже высоты рукавов, образуют монолитную массу.

В 1830-х годах была пристроена колокольня. В 1845 году Т. Г. Шевченко изобразил эту церковь на рисунке «Ивы в Андрушах».

Украшена церковь очень скромно. Розетки-кресты размещены по фризу всего здания, фронтонах, по фризу центрального участка и четверика колокольни, а также на стенах четверика колокольни.

В интерьере церкви имеется богатая коллекция икон конца XIX, начала XX веков, резной деревянный аналой , коллекция деревянных и металлических крестов. Пятиярусный иконостас середины XIX века украшен замечательной резьбой. Подлинный иконостас в советское время был вывезен в Эрмитаж , поэтому музей подобрал похожий деревянный резной иконостас XIX века.

Двор священника: Сельские священники жили большими патриархальными семьями, были крепко связаны с селом, придерживались устоявшихся, выработанных многими поколениями взглядов на жизнь, быт, труд, воспитание детей.

Усадьба священника традиционно располагалась около церкви, неподалёку школы. Во дворе: дом, амбар, хлев , сарай. Дом — четырёхстенное сооружение с крыльцом. Крыша покрыта черепицей. В интерьере жилища преобладали элементы мещанского быта: мебель, изготовленная по индивидуальному заказу, посуда фабрично-заводского изготовления, кролевецкие и вышитые рушники, ковры, книги.

Сельская управа: Сельская управа — орган сельского самоуправления, обеспечивала сбор государственных налогов , осуществляла надзор за отбыванием повинностей крестьянами, за исправностью дорог, мостов, состоянием посевов зерновых, лесов, водоёмов, за соблюдением общественного порядка, оказывала помощь при пожарах и наводнениях, распределяла землю между общинниками, решала вопрос пребывания отдельных хозяев в общине, вопросы строительства и содержания школ, госпиталей.

Распорядительным органом сельской общины был сельский сход — собрание представителей всех хозяйств.

Руководство управой осуществляли староста и писарь. План управы: канцелярия + сени + холодная (расправа) + амбар.

В канцелярии и холодной представлены манекены старосты, писаря и арестованного.

Шинок: Шинки (кабаки) известны на территории Украины со времен Киевской Руси. Начиная с XVI века право на содержание шинков стало привилегией зажиточных слоёв населения; со времен Гетманщины — казацкой старшины, а позже — дворянства. В конце XIX века монопольное право на производство и продажу водочных изделий перешло в руки государства.

Особенность здания: наличие открытого крыльца (навеса) с орнаментной резьбой. План шинка: хата + сени + хатина (меньшая жилая половина в украинской хате) + амбар + амбар. Слева от входа — жилище хозяина, справа — собственно шинок с соответствующей меблировкой и оформлением. В амбаре находится оборудование с помощью которого можно наблюдать технологию получения спирта для изготовления водки — старинный .

У дверей имеется окошко для продажи водки ночью.

Казацкая застава (пост, крепость): Фортификационное сооружение казаков , которые несли караульную службу на границах казацких и государственных земель.

Крепость, окружённая рвом шириной 6 м, перед которым установлены заострённые дубовые колья, над рвом насыпан земляной вал. На валу установлен частокол с бойницами. Над воротами расположена караульная башня.

Внутри двухъярусное здание: конюшня и жилище казаков.

Слева от крепости, на холме, воспроизведена казацкая сторожевая башня — «хвигура», «гляда», или «маяк». Ряд маяков создавал самобытную систему оповещения о приближении врага.

Ветряки: Органически вписались в архитектурный облик музея 15 ветряков , которые использовались в качестве мельниц для перемалывания зерна, как крупорушки для изготовления крупы и как сукновальни. Ветряки разделялись на два типа: столбовые и шатровые («голландки»).

Тематические музеи

Музей украинских обрядов и обычаев

Этот музей находится на территории музея под открытым небом. Он был открыт во время празднования Зелёного Воскресенья ( Троицы ) в 1989 году . Экспозиция состоит из четырёх комнат, рассказывающих об обычаях, обрядах, традициях от древних времён до наших дней.

Первый зал содержит экспонаты, свидетельствующие об обычаях в дохристианский период. Во втором зале можно увидеть «ряженых», которые ходили во время рождественских праздников, приветствуя хозяев с рождением Исуса Христа . Далее изображено празднование Крещения Господня , Пасхи , Троицы и др.

В следующем зале рассказывается о семейно-бытовых праздниках и обычаях, связанных с ними. Это — свадьба, рождение ребенка, посиделки (вечёрницы), толока, похоронные обряды.

В последнем зале можно ознакомиться с современными украинскими обрядами и обычаями.

Музей истории Украинской православной церкви

В уникальном памятнике деревянного искусства — Сухоярский церкви 1775 года , перевезённой в заповедник из села Сухой Овраг Ставищенского района Киевской области, находится Музей истории Украинской православной церкви . Здание трёхсрубное с тремя куполами, средний сруб длиннее и шире остальных.

В музее экспонируется подборка материалов, связанных с жизнью Иисуса Христа, Богородицы и других святых, икона «Крещение Руси в 988 году».

В витринах размещена религиозная литература, старопечатные книги, произведения Василия Великого , Иоанна Златоуста , Григория Богослова . На стене висят иконы с изображением святых Бориса и Глеба , изображение митрополита Переяславского Ефрема.

В XVI—XVII веках церковь становится национальной. В экспозиции показан портрет Елисея Плетенецкого архимандрита Киево-Печерской лавры , который заложил в Лавре типографию и в 1616 году издал «Журнал». Далее размещены портреты гетмана Сагайдачного , а также Петра Могилы ; иконы 12-ти самых главных праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа — Рождество, Крещение, Пасха, Вознесение и другие.

Музей рушника

В уникальном памятнике архитектурного зодчества XVII века ( 1651 года ), перевезённом из села Пищики Сквирского района Киевской области, была создана экспозиция музея украинского рушника , который открылся для посетителей в 1995 году .

Украинский рушник — это история украинского народа. В их орнаментах сохранились древнейшие магические знаки. Изображение «дерева жизни», «богини-берегини», символов земли, воды, светил, которые нашли последующее своеобразное переосмысление и обновление.

В заповеднике экспонируется и сохраняется около 4000 рушников. В музее рушника представлено 300 рушников разных регионов (Киевская, Полтавская , Черниговская , Черкасская области , район Полесья ).

В первом зале размещены знаменитые тканые рушники Переяславщины, которые датируются XIX веком. Их орнаментика берёт своё начало с древнейших веков.

Далее в экспозиции представленные тканые полесские рушники, знаменитые кролевецкие рушники и все виды рушников разных областей Украины: вышитые, тканые, вышитые «тамбурным швом», монастырские, изготовленные ажурной техникой (долблёнкой, вырезанием, затягиванием, мережкой с настилом), рушники, выполненные «крестиком» и др.

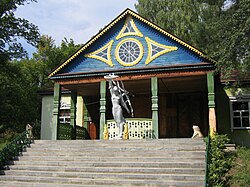

Музей лекарственных растений

В помещении теплицы под стеклом размещён музей лекарственных растений . Двери музея украшены изображениями лекарственных растений. В первом зале музея с правой стороны сымитирован угол знахарки. Здесь над окном висит икона святого Пантелеймона-целителя , обрамлённая старинным мережковым рушником с национальной вышивкой. На стене образ святого целителя — епископа Ефрема Переяславского, который в XI веке открыл в Переяславе больницу.

На Украине знахарь пользовался уважением. Считалось, что он от Бога и использует свою силу в добрых целях.

В центре интерьера музея помещён большой портрет основоположника научной фитотерапии в Российской империи — Нестора Максимовича Амбодик-Максимовича ( 1744 — 1812 ), вокруг размещены портреты выдающихся фитотерапевтов:

- Михаила Андреевича и Ивана Михайловича Носаль

- Наталии Петровны и Даниила Никифоровича Зубицких

- Василия Владимировича Кархута

- Фёдора Ивановича Мамчура

- Евгения Степановича Толстухи

- Бориса Владимировича Заверухи

Во втором экспозиционном зале музея, на фоне живописных стеллажей и подвешенных расписных горшков с вечнозелёными лекарственными растениями, демонстрируется гербарий , в котором около 100 видов экспонатов, представляющих большую научную ценность лекарственных растений Среднего Приднепровья.

Посредине тыльной стены размещены витрины с наборами лекарственных растений и настойками, изготовленными Яготинским фитоцентром «Здоровье».

В верхней части размещены печатные труды выдающихся фитотерапевтов с дарственными автографами Зубицких, Толстухи, Мамчура, Заверухи, Касьяна, Боднарчука, а также Красные книги растительного и животного мира.

Здесь также имеется стенд, где описаны лечебные свойства растений и способы их употребления, а также экспонаты лекарственных растений, занесённых в Красную книгу.

На выходе, на турникете размещены рекомендации применения лекарственных растений при определённых болезнях. Экспонируется на витрине иллюстрированная большая книга — «Атлас лекарственных растений СССР».

Третий выставочный зал временно используется в качестве рабочего комплектующего цеха, где проводится черенкование , перевалка, выгонка и выращивание рассады. Здесь растут многолетние пальмы, монстеры , ампельные и цветущие растения.

Перед фасадом музея и на нижней террасе разместились фитоплантации лекарственных растений многих видов.

Музей пчеловодства

В доме конца XIX века, перевезённого из села Помокли Переяслав-Хмельницкого района , находится «Музей истории пчеловодства ». Дом построен «в шулы»: дом, сени, хатина и кладовая. Во дворе находятся: амбар для хранения мёда , рамок ульев ; вильшанник — погреб, покрытый двухскатной соломенной крышей для зимовки пасеки и улья-дуплянки середины XIX века.

При входе в музей изображён святой Зосима — покровитель пчеловодства. В кладовой размещён столярный станок с различными столярными инструментами, две медогонки конца XIX века, настенные весы, гири. В сенях расположена большая дуплянка, с помощью которой поднимали дуплянки на дерево. В доме на полках находится литература по пчеловодству, на сундуках — журналы «Пчеловодство». В углу — иконы, среди них обязательно иконы святых Зосима и Савватея — покровителей пчеловодства. В витринах экспонируется посуда периода Киевской Руси для хранения мёда, показано изготовление искусственной борти , дуплянка конца XVIII века. В центре дома есть дуплянка на две пчелиных семьи, которую подвешивали на высоту 8-10 метров с помощью специального колеса. Также в экспозиции находятся две медогонки XIX века, инструменты для ухода за пчёлами, бытовые вещи и т. д.

Музей Н. Н. Бенардоса

В 1981 году по решению ЮНЕСКО весь мир отмечал 100-летие одного из величайших изобретений XIX века — электрической дуговой сварки металлов. В честь этой знаменательной даты, при участии и помощи Института электросварки имени Е. О. Патона, в доме, перевезённом из села Вороньков, Бориспольского района , был открыт музей автора этого изобретения Н. Н. Бенардоса . Музей состоит из пяти комнат: рабочего кабинета, гостиной, мастерской, лаборатории, выставочного зала и прихожей.

В музее представлен рабочий кабинет изобретателя, где он работал над своими проектами. Здесь находится мебель семьи Бенардосов: стол-бюро и кресло возле него, кресло за письменным столом. На стенах — портрет хозяина кабинета конца XIX века, портреты учёных-электриков. В музее экспонируются документы, материалы, вещи быта, книги, приборы того времени, макеты, чертежи изобретений, личные вещи, литература, в которой рассказывается о жизни изобретателя и его семье, изобретениях Н. Н. Бенардоса.

Один зал музея посвящён семье Патонов. В зале демонстрируется уникальный макет пешеходного моста через Днепр , разработанный Е. О. Патоном .

Музей декоративно прикладного искусства

Этот музей размещён в доме мелкопоместного дворянина конца XIX века, перевезённым в 1973 - 1974 годах из села Старовичи Киевской области. В пяти залах экспонируются работы известных народных мастеров, которые принимали участие в республиканских выставках 1970 - 1971 годов .

В первом зале размещены изделия из дерева и народное ковроделие. В музее также экспонируются различные уникальные изделия известных мастеров вышивки, ткачества, ковроделия, гончарства, различные декоративные изделия, игрушки, посуда, сервизы, хозяйственные изделия, декоративные вазы.

В одном из залов демонстрируются изделия из , хрусталя с декоративной росписью, художественного стекла, фарфоровые изделия Киевского экспериментально-художественного, Барановского и Городницкого фарфоровых заводов.

Музей космоса

Музей был создан в 1979 году , по инициативе академика А. Ю. Ишлинского и доктора технических наук С. В. Малашенко, работников историко-культурного заповедника, с помощью АН СССР , АН УССР и центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина . Размещён он в здании памятника архитектуры — Въюнищанский церкви ( 1833 года постройки), которая была перенесена в заповедник и отреставрирована в 1977 году .

Уникальными экспонатами музея являются макет автоматического аппарата « Луноход-1 », кресло из космического корабля «Союз» , спускаемый аппарат , скафандр и парашют Ю. А. Гагарина , комплекс вычислительной техники «Минск-1», действующий макет космодрома « Байконур ».

Работникам заповедника удалось воспроизвести рабочий кабинет академика С. П. Королёва , когда он учился в Киеве , рабочий кабинет одного из соавторов первого спутника Земли академика Ишлинского А. Ю.

В музее экспонируются приборы, которые использовались в космических аппаратах, на орбитальной станции «Салют» , двигатель (Р-219), индикатор навигационный (ИНК-2Е), командно-сигнальное устройство (КСУ-по), табло (ЕЛС-Б-144), оригинал ракеты «Янтарь», портреты учёных основоположников космонавтики, всех советских космонавтов, побывавших в космосе, скафандр и парашют космонавта П. Р. Поповича , фотостенды, посвящённые общим полётам советских космонавтов с космонавтами других стран.

Музей сухопутного транспорта

В павильоне, имеющем 430 м² экспозиционной площади, в 1993 году был открыт музей народного сухопутного транспорта, в фондах которого хранится 1400 экспонатов.

В музее собрана уникальная коллекция транспортных средств, единственная на территории Украины. Информативно коллекция начинается с раздела архаичных времен, где представлены средства передвижения периода Трипольской культуры , скифов и кочевников XI—XIII веков. Далее экспонируется полозовый и колёсный транспорт, летний и зимний, который в свою очередь разделяется на: хозяйственный, промышленный (конный и воловий), выездной и пассажирский. Также демонстрируется сбруя, типы упряжи, ручной и вьючный транспорт.

В музее можно увидеть ободную мастерскую и кузницу, познакомиться с технологией производства телег и саней от самых простых конструкций до модифицированных тачанок , фаэтонов , каретных экипажей. В музее экспонируется отреставрированная чумацкая телега XVIII века. Экспозицию дополняют картины художника «Дорогами Украины».

Музей «Почтовая станция»

В 1993 году для посетителей заповедника был открыт музей «Почтовая станция». Экспозиция музея, созданная в помещении почтовой станции , находившейся в городе Переяславе на углу улиц Старокиевской и Московской, воссоздаёт типичную обстановку почтовой станции XIX века. В комнате станционного смотрителя находятся скамьи и диваны для транзитных пассажиров, дорожные чемоданы, рабочий стол смотрителя станции, на котором лежат книги регистрации путешествующих, чернильница, шкатулка для прогонных денег и т. д.

Также экспонируются: «Высочайше утверждённые дорожные правила», «Постановление, до всеобщего сведения касающееся», карты-схемы почтовых трактов, карта Полтавской губернии , в которую входил Переяслав.

Музей хлеба

В 1984 году на территории музея под открытым небом был открыт Музей хлеба. В этом музее показано развитие земледелия и технологии выпечки хлеба от древнейших времён до наших дней.

В музейный комплекс входит площадка, на которой размещена хлебопашеская техника, дом пекаря , зерновые амбары, ветряки, паровая мельница и павильон. В павильоне показано развитие технологии выращивания, сбора, хранения и выпечки хлеба в течение всей истории человечества. В музее представлено более 3500 экспонатов. Экспонируется уникальная коллекция реликтовой пшеницы, которая выращивалась в давние времена, каменная, глиняная, а также уникальная керамическая посуда времен трипольской культуры, которая использовалась для хранения и обработки зерна. Здесь также экспонируются различные виды орудий труда, которые использовались для выращивания хлеба, одежда земледельцев, железный наральник, железный топор, локомобиль , один из первых тракторов ; вещи быта, образцы различных зерновых злаковых культур, плуг, лабораторное оборудование, образцы зерна и хлеба.

Рядом с павильоном находится дом пекаря. В доме — обстановка, типичная для 2-й половины XIX века, экспонируются бытовые вещи, которые использовались для выпечки хлеба, хлебные изделия. В амбаре находятся орудия труда, бытовые вещи, инвентарь для хранения и переработки зерна.

На открытой площадке показана сельскохозяйственная техника и почвообрабатывающие орудия труда, уникальная коллекция плугов , военно-полевая пекарня, механизированный молотильный ток и «крылатый хлебороб» — « АН-2 ».

-

-

-

Комбайн «Колос»

Комбайн «Колос» -

Скульптура сеятеля

Скульптура сеятеля

Музей Шолом-Алейхема

Открыт музей в 1978 году в честь 120-летия со дня рождения писателя. Перед домом установлен памятник Шолом-Алейхему работы известного скульптора М. С. Альтшулера .

В вестибюли музея — портрет Шолома Алейхема художника Вассермана. Справа — комната, в которой воспроизведён интерьер дома родителей писателя, деревянная кровать, стол, комод, шкаф, сервант, которые стояли в доме Рабиновичей. На стене у окна — фото Шолом-Алейхема в 18-летнем возрасте.

Во второй комнате воспроизведён рабочий кабинет отца писателя, в котором любил работать Шолом. Здесь находятся памятные вещи из дома родителей — стол, этажерка, столик, на столе — письменные принадлежности, на столике — еврейские журналы «Восход», «Русский еврей», конца XIX начала XX века. На этажерке стоят произведения Ф. Достоевского , Л. Толстого , еврейская литература 1860 — 1870 годов .

Рядом находится комната, в которой показан жизненный и творческий путь писателя от окончания приходского училища до последних лет жизни.

В экспозиции также представлены виды Переяслава того времени, полный сборник произведений Шолом-Алейхема и театральные афиши.

Музей памяти Полесского района

Музей открылся 24 апреля 2004 года . Экспозиция посвящена сёлам, которые были переселены в результате аварии на Чернобыльской АЭС .

Примечания

- . Дата обращения: 4 июля 2009. Архивировано из 29 сентября 2007 года.

- Нестеровы В. и Н. (недоступная ссылка)

Ссылки

- на сайте (укр.) (Дата обращения: 4 июля 2009)

- 2021-10-10

- 1