Interested Article - Большереченская культура

- 2020-06-28

- 1

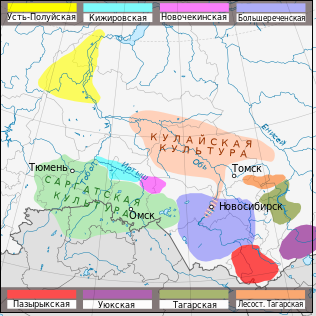

Большере́ченская культура — археологическая культура переходного периода и раннего железного века в России, на правобережье Верхнего Приобья . Выделена в отдельную культуру в 1956 году М. П. Грязновым . Датируется VIII (VI)—II (I) веками до н. э .

История изучения

- Источники: .

Название культура получила по памятникам в урочище Ближние Елбаны, расположенным у села Чаузово (до 1967 года село называлось «Большая речка») в Топчихинском районе Алтайского края . Памятник был открыт в 1896 году барнаульским краеведом Николаем Степановичем Гуляевым. Часть собранного им подъёмного материала относится к переходному периоду от бронзового века к раннему железному веку .

В 1946—1949 годах М. П. Грязнов проводил масштабные раскопки этого памятника. Он разделил культуру на три этапа: большереченский (VII—VI века до н. э.), бийский (V—III века до н. э.) и берёзовский (II—I века до н. э.). Новосибирские учёные Т. Н. Троицкая и А. П. Бородовский делят её на два этапа: бийский (VI — начало IV века до н. э.) и берёзовский (конец IV — I век до н. э.).

Барнаульские археологи датируют большереченскую культуру VIII—VI веками до н. э, считая, что в более поздний срок она сменилась староалейской , которая обладает с ней наибольшей преемственностью , каменской и быстрянской культурами , которые различаются рядом признаков в погребальном обряде, керамике и происхождением.

Большереченская культура входит в состав культур скифо-сибирской культурно-исторической общности , но имеет свои отличия: отсутствие городищ , своеобразную орнаментацию керамики, преобладание связей с саками и усунями . Известно более 80 памятников культуры.

- Опорные памятники:

- поселения — Ближние Елбаны-1, Ордынское-2; Аллак-III, Обские Плесы I, Казенная Заимка, Усть-Чумышская Пристань, Кукушкин Елбан - I, Мыльниково.

- могильники — Ордынское-1, Новый Шарап-1, Новый Шарап-2, Быстровка-1 .

Описание

Жилища и хозяйство

Все поселения большереченской кульутуры приурочены к речной системе Оби и Приобскому лесному массиву. Абсолютное их большинство расположено на правом берегу Оби. Поселения располагались на мысах надпойменной террасы или на елбанах в самой пойме и не имели оборонительных сооружений (исключением являются три поселения на левобережье Оби, имевшие явные фортификационные признаки) .

Жилища — полуземлянки со срубными стенами и шатровой крышей с очагом посередине или у стены имели площадь от 12 до 60 м 2 .

Хозяйство большереченцев было многоотрослевым, основу его составляло скотоводство с преобладанием крупного рогатого скота. Разводили также лошадей и мелкий рогатый скот. Для животных на зиму заготавливали сено, используя в качестве серпа нижние челюсти лошади и коровы. В местах с неглубоким покровом снега лошади могли добывать корм тебенёвкой . Занимались также охотой и рыболовством. Основными объектами охоты выступали лось и благородный олень. В сравнении с ирменским временем значение охоты выросло .

О земледелии могут свидетельствовать каменные и костяные мотыжки, зернотёрки. Но развитию земледелия препятствовал дефицит пригодных земель: пойма была залита заливными лугами, земли на террасах - лесом.

Определённое значение имело рыболовство.

Было развито домашнее бронзолитейное производство. Из бронзы изготавливались все предметы труда, быта и украшения .

Керамика, орудия труда и вооружения

Керамика: корчаги и горшки с яйцевидным туловом, полусферические чаши и горшки. Керамическая посуда орнаментирована по верху тулова и по дну жемчужинами, ямками, насечками, крестовым штампом, фестонами и др.; использовалась также деревянная и берестяная посуда. Изделия из кости: наконечнков стрел, пластины доспехов, псалии , веретёна, гребни; из бронзы: ножи, топоры- кельты , кинжалы, наконечники стрел и копий, чеканы , украшения (заколки для волос, прорезные бубенчики, серьги, подвески, бусы). Изделий из железа мало .

Захоронения

Захоронения совершались грунтовых могильниках . Могилы перекрывались брёвнами. До середины VI века до н. э. в одном кургане хоронили по одному человеку, реже — по два, три. С середины VI по II век до н. э. количество могил в курганах увеличилось до 30 и более; их располагали по кругу вокруг центральной камеры. Во II—I веках до н. э. появились могилы с подбоями и могилы в виде узких ям. Погребённые лежат в скорченном положении на правом боку или на спине, головой на юго-запад. Сопроводительный погребальный инвентарь — бронзовое и железное оружие, украшения, керамика, мясная пища .

Примечания

- , с. 34.

- ↑ .

- , с. 210.

- , с. 34—36.

- Молодин В. И. . . Дата обращения: 21 февраля 2022. 24 февраля 2022 года.

- ↑ , с. 211.

- , с. 220-233.

- , с. 255-272.

- , с. 234-242.

- , с. 212.

- , с. 213.

- , с. 214.

- , с. 214-217.

- , с. 35.

- , с. 218.

Литература

- / под общ. ред. А. А. Тишкина. — Барнаул: Алтайский университет, 2019. — Т. 1. — С. 210—219. — 392 с. — ISBN 978-5-7904-2333-8 .

- Плетнёва Л. М. Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области // Большереченская культура / отв. ред. Э. И. Черняк. — Томск: Издательство Томского университета, 2001. — 252 с.

Дополнительная литература

- Казаков А. А. // Теория и практика археологических исследований : журнал. — 2020. — С. 7—21 . — doi : .

- Лихачёва О. С. // Известия Алтайского государственного университета : журнал. — 2013. — С. 175—179 .

Ссылки

- / С. В. Кузьминых // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2004.

- 2020-06-28

- 1