Патологическая анатомия

- 1 year ago

- 0

- 0

Повышенная стираемость зубов — одна из форм некариозных поражений зубов , патология, при которой наблюдается интенсивная убыль твёрдых тканей в одном, в группе или во всех зубах . Патологическая стираемость наблюдается у 11,8 % людей, чаще у мужчин (62,5 %).

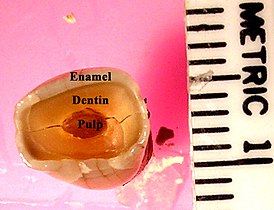

В отличие от физиологической стираемости зубов, патологическая стираемость характеризуется более ранней и значительно выраженной потерей твёрдых тканей, которая чаще носит генерализованный характер и отмечается на всех зубах. При патологической стираемости зубов наблюдается стирание эмали и дентина , доходя до шейки зубов, причем после обнажения дентина её стирание идет более интенсивно, так как дентин — более мягкая ткань. В результате этого по краям зуба образуются острые края эмали, которые часто травмируют слизистую оболочку щёк и губ. Если лечение вовремя не проводится, то стирание быстро прогрессирует и зуб становится значительно короче. В таких случаях наблюдаются признаки уменьшения нижней трети лица: складки у уголков рта, изменение височно-нижнечелюстного сустава , боль в области височно-нижнечелюстного сустава и языка, снижение слуха.

При начальных проявлениях патологической стираемости зубов появляется чувствительность к температурным раздражениям, а по мере углубления процесса появляются боли от химических и механических раздражений. По внешним клиническим проявлениям традиционно различают горизонтальный, вертикальный и смешанный тип стираемости зубов.

:72

. При этом убыль тканей происходит либо в горизонтальной плоскости, тогда стираются режущие края зубов, бугры и жевательные поверхности, либо в вертикальной плоскости, и тогда убыль тканей происходит на вестибулярной поверхности зубов.

Вертикальная стираемость

зубов, как самостоятельная

нозологическая

единица, встречается крайне редко. Чаще она сочетается с горизонтальной стираемостью, что определяется как смешанный тип стираемости, а также и с другими формами некариозных поражений зубов (эрозиями,

клиновидными дефектами

). Существует несколько классификаций повышенной стираемости зубов, предложенных разными

авторами

, но наиболее широкое применение получила классификация М. И. Грошикова (1985), согласно которой выделяют

три степени

стираемости зубов в зависимости от глубины вовлекаемых в процесс и убывающих (сошлифованных) тканей.

:108

.

В англоязычной и немецкой литературе для обозначения патологической стираемости зубов используют другие термины : истирание зубов ( англ. attrition ), сошлифовывание или износ зубов ( англ. abrasion, demastikation ). Часто повышенному стиранию зубов способствуют: травматический прикус (в том числе прямой прикус ), парафункции с повышением нагрузки на зубы ( бруксизм ), длительное и частое жевание очень жёсткой пищи или других субстанций. Местное, локальное стирание двух или нескольких зубов происходит вследствие повышенной, систематической нагрузки на эти зубы, при этом убыль тканей соответствует характеру повреждающего агента (вещества). Такой механизм воздействия следует отнести к хронической травме. Так происходят дефекты тканей зубов при частом закусывании и удержании зубами гвоздей , карандашей и других твёрдых предметов, возникают на центральных зубах при перекусывании нити, раскусывании семечек и орешков. :106 .

При начальных проявлениях отмечается интенсивное отложение заместительного дентина соответственно участку стирания. При более выраженном стирании наблюдается обтурация дентинных каналов . Происходит выраженные изменение в пульпе : уменьшения количества одонтобластов, их вакуолизация, атрофия .

При 3-4 степенях стирания полость зуба заполнена заместительным дентином , пульпа атрофична, корневые каналы плохо проходимы.

На происхождение некариозных поражений зубов до сих пор не существует единого взгляда. Причинами патологической стираемости зубов могут быть перегрузка вследствие утраты зубов, неправильная конструкция зубных протезов , прикуса , бруксизм , профессиональные вредные воздействия, а также недостаточная твердость зубных тканей ( флюороз , гипоплазия ).

При прямом прикусе стиранию подвергаются жевательные поверхности боковых и режущие края передних зубов. Длина коронок резцов к 35-40 годам уменьшается на 1/3-1/2. Выраженное стирание зубов наблюдается при отсутствии части зубов. В частности при отсутствии коренных зубов наблюдается интенсивное стирание резцов и клыков , так как происходит их перегрузка.

У рабочих, занятых на производстве органических и особенно неорганических кислот обнаруживается равномерное стирание всех групп зубов. Повышенное стирание зубов также наблюдается у лиц, работающих на предприятиях, где в воздухе имеются в избытке механические частицы.

Повышенная стираемость зубов встречается также при системных заболеваниях (эндокринные расстройства, флюороз , ), при которых снижается стойкость тканей зуба к стиранию.

Системный подход в обосновании

этиопатогенеза

некариозных поражений зубов (

,

клиновидных дефектов

,

патологической

стираемости и

гиперестезии

), их дальнейшего развития, а также полный

алгоритм

обследования и лечения пациенток впервые был представлен Г. Е. Соловьёвой-Савояровой в

диссертации

«

Некариозные поражения зубов

как маркеры гормонально-метаболических нарушений у женщин» (2006—2009), а затем в профильной

монографии

«

Эстрогены

и некариозные поражения зубов» (2012). Последние исследования российских учёных и медиков указывают на то, что важнейшую роль в

патогенезе

некариозных поражений зубов у женщин играют системные

гормонально

-

метаболические

нарушения, и в первую очередь — снижение базального уровня

эстрадиола

в крови.

:53-54

.

В частности, у женщин с некариозными поражениями зубов выявлено пониженное содержание ионизированного кальция и магния в крови , повышение биохимических маркёров костной резорбции , снижение показателей минеральной плотности костной ткани (по данным денситометрии ). :152 Низкая концентрация эстрогенов в крови является ведущей патогенетической причиной развития эрозий, клиновидных дефектов и патологической стираемости зубов у женщин. В то же время женщины, имеющие эту патологию, входят в группу риска развития остеопороза . Именно вследствие этого сами некариозные поражения зубов (эрозии, клиновидные дефекты, патологическая стираемость) считаются ранними маркёрами, «сигналами тревоги» формирования и остеопороза. :131

«Женщины, имеющие некариозные поражения зубов (эрозии, клиновидные дефекты и повышенную стираемость), входят в группу риска развития остеопороза , при этом сами некариозные поражения зубов являются видимыми маркёрами (сигналами тревоги ) гормонально-метаболических нарушений в организме». :131

— Соловьёва-Савоярова Г.Е., « Эстрогены и некариозные поражения зубов»

Особого внимания заслуживает появление повышенной чувствительности в интактных зубах или на участках внешне здоровых и не повреждённых зубов, поскольку впоследствии очень часто именно в этой локализации формируются эрозии, клиновидные дефекты или патологическая стираемость. Гиперестезия зубов предшествует появлению некариозных поражений и является ранним (начальным) диагностическим признаком развития некариозных поражений зубов. :20

|

|

В разделе

не хватает

ссылок на источники

(см.

рекомендации по поиску

).

|

Наиболее распространения получила классификация Бракко. Он различает 4 степени стирания:

(1946) выделяет три клинические формы повышенной стираемости зубов:

В течение патологического процесса (1962) различает локализованную и генерализованную формы повышенной стираемости.

Одной из наиболее полно отражающих клиническую картину стираемости зубов считается классификация, предложенная (1979). Она включает различные клинические аспекты функционального и морфологического характера: стадию развития, глубину, протяженность, плоскость поражения и функциональные нарушения.

| Классифицируемый признак | Клиническое проявление |

|---|---|

| Глубина поражения зубов |

I степень — полное обнажение дентина и укорочение, не доходящее до экватора (в пределах 1/3 длины коронки зуба);

II степень — укорочение от 1/3 до 2/3 длины коронки; III степень — укорочение коронки зуба на 2/3, и более |

| Стадия развития |

I (физиологическая) — в пределах эмали;

II (переходная) — в пределах эмали и частично дентина; III (повышенная) — в пределах дентина |

| Плоскость поражения |

I — горизонтальная;

II — вертикальная; III — смешанная |

| Протяженность поражения |

I — ограниченная (локализованная);

II — генерализованная |

Наиболее современной классификацией повышенного и физиологического истирания постоянных зубов можно считать классификацию, предложенную (1979). Многолетние клинические исследования и наблюдения показали, что при оптимальном течении физиологического истирания естественная убыль твердых тканей зубов в год составляет от 0,034 до 0,042 миллиметра. Исследования также показали, что истирание в пределах эмалево-дентинной границы в возрасте 50 лет и старше при сохраненном зубном ряде, в котором имеется не менее 10 пар зубов антагонистов, является естественным процессом. Исходя из этого авторы пришли к выводу, что физиологическое истирание зубов имеет свои формы истирания:

Классификация повышенного истирания твердых тканей зубов , включает в себя локализованную и генерализованную повышенную истираемость твердых тканей:

Формы истирания: горизонтальная, вертикальная, фасеточная, узурчатая, ступенчатая, ячеистая, смешанная.

В результате проведённых исследований, (1992) предложил классификацию повышенного и физиологического истирания молочных (временных) зубов. Физиологическое истирание твердых тканей временных (молочных) зубов :

Повышенное стирание твердых тканей временных (молочных) зубов:

|

|

В разделе

не хватает

ссылок на источники

(см.

рекомендации по поиску

).

|

При 1-2 степени стирания основной задачей лечения является стабилизация процесса, предупреждение дальнейшего прогрессирования процесса. С этой целью на соприкасающиеся зубы могут изготавливаться вкладки и коронки из сплавов и керамики.

Современные композитные материалы за счет высокой адгезии и прочности в ряде случаев позволяют сохранить витальность зубов, избежать депульпирования и штифтования, и добиться долговременного (5-10 лет) терапевтического и эстетического эффекта методом реставрации , (прямой или с Wax-up моделированием). Метод особенно целесообразен при генерализованной форме патологической стираемости высокой степени, вызванной аномально низкой прочностью эмали зуба у пациента.

При 3-4 степени протезирование надо сочетать с повышением прикуса .

|

|

В разделе

не хватает

ссылок на источники

(см.

рекомендации по поиску

).

|

Профилактика сводится к устранению факторов, приводящих к стиранию зубов: своевременное протезирование, защитные реставрации (композитные или керамические) при низкой минерализации эмали, исправление прикуса, использование масок-респираторов при производстве абразивных веществ, полоскание раствором соды при производстве кислот.