МиГ 1.44

- 1 year ago

- 0

- 0

Дифиллоботрио́з , или диботриоцефалёз ( лат. diphyllobothriasis ) — гельминтоз из группы цестодозов , зооантропонозная инвазия , вызываемая Diphyllobothrium latum , реже и ( ). Протекает с диспептическими расстройствами и возможным развитием B 12 -дефицитной анемии.

В качестве возбудителя выступают половозрелые стадии ленточных червей из рода : широкий лентец ( Diphyllobothrium latum ), , .

Широкий лентец достигает 10—12 м в длину. Продолговатая сплющенная головка ( сколекс ) имеет 2 присасывательные щели ( ). Тело состоит из 300—4000 члеников ( проглоттид ). Продолжительность жизни червя в организме человека может достигать 25 лет.

При диффилоботриозе, вызываемом D. erinacei europaei , личинки-плероцеркоиды обитают в подкожной клетчатке и внутренних органах, вызывая заболевание спарганоз .

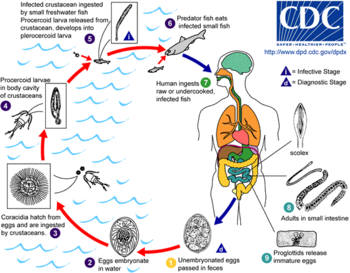

В стадии половой зрелости червь паразитирует в тонкой кишке . Яйца паразита выделяются с фекалиями в окружающую среду. В воде пресноводных водоёмов при температуре 10—20 °C из яйца выходит личинка (корацидий), проглатываемая рачками-циклопами . развивается в личинку второй стадии — . Дальнейшее развитие происходит в теле проглотившей рачка рыбы: личинки достигают инвазионной стадии ( ). В организме человека или животного, съевшего заражённую рыбу, плероцеркоид развивается в половозрелую особь, и цикл вновь повторяется .

Заражение паразитом происходит преимущественно в местностях с большим количеством пресноводных водоёмов. Инвазия паразита в организм человека происходит при употреблении свежей, недостаточно просоленной икры и сырой рыбы. Основные вторые промежуточные (дополнительные) хозяева широкого лентеца - щука, налим , окунь , некоторые лососевые рыбы. Крупные хищные рыбы, поедающие мелких рыб, могут содержать множество плероцеркоидов. Окончательными хозяевами лентеца широкого являются человек, собаки, кошки, медведи, лисицы, свиньи. Промежуточные хозяева — пресноводные рачки ( циклопы , диаптомусы), дополнительные — пресноводные рыбы.

На территории Российской Федерации очаги дифиллоботриоза ( D. latum ) зарегистрированы в Карелии , Мурманской и Ленинградской областях, в бассейнах рек: Енисей , Лена , Обь , Индигирка , Печора , Северная Двина , Волга и Кама . Отмечено формирование очагов на Горьковском , Куйбышевском , Волгоградском , Красноярском водохранилищах.

Очаги дифиллоботриоза чаечного ( ) приурочены к северным регионам Сибири и району озера Байкал .

Нозоареал дифиллоботриоза, вызываемого , охватывает шельфовые зоны островных, полуостровных и материковых территорий дальневосточных морей, а также бассейны дальневосточных рек, впадающих в акваторию Тихого океана , за исключением северной части западного Приохотья в границах ареала североохотских популяций дальневосточных лососей .

Спарганоз распространен в Японии и Китае.

В кишечнике человека обычно обитает один, реже несколько лентецов, но описаны случаи паразитирования 100 и более особей. Продолжительность жизни паразита исчисляется годами: 10, 20 и более лет. При этом периодически часть концевого отдела стробилы отторгается и в виде ленты выделяется с испражнениями при дефекации.

В основе патогенного действия широкого лентеца лежат следующие факторы: механическое воздействие гельминта, нервно-рефлекторные влияния, токсико-аллергические реакции, развитие авитаминоза B12 и фолиевой кислоты.

Роль механического фактора возрастает при интенсивной инвазии. Прикрепляясь к слизистой оболочке кишечника, лентец ущемляет её, что приводит к местному повреждению, микроизъязвлению, атрофии. При интенсивной инвазии скопление паразитов может вызвать непроходимость кишечника.

Одним из показателей сенсибилизации организма, являющейся следствием токсико-аллергического воздействия продуктов жизнедеятельности гельминта, его антигенов, служит эозинофилия крови, наиболее выраженная в ранней стадии болезни.

Нервно-рефлекторные влияния в результате раздражения нервных окончаний стенки кишечника способствуют нарушению функции желудка и других органов пищеварительного тракта.

К числу тяжелых проявлений инвазии относится развитие дифиллоботриозной мегалобластической анемии, в основе патогенеза которой лежит эндогенный авитаминоз B12 и фолиевой кислоты. Этиологическая роль дифиллоботриоза в развитии анемии была установлена в 1884 году С. П. Боткиным . Поступающий с пищей витамин B12 — внешний антианемический фактор — не усваивается, а абсорбируется стробилой паразита.

Клиническое течение дифиллоботриоза зависит от интенсивности инвазии и индивидуальных особенностей организма больного.

В ряде случаев инвазия протекает бессимптомно или субклинически. Иногда наличие инвазии устанавливается в связи с выделением при дефекации «ленты» гельминта, после чего выясняются и некоторые жалобы больного, например: боли в животе, тошнота, отрыжка и др.

При выраженных формах инвазии на передний план выступают патологические явления со стороны органов пищеварения, нервной и кроветворной систем. Такие больные жалуются на пониженный аппетит, тошноту и рвоту, боли в животе, неустойчивый стул, падение трудоспособности, слабость, сонливость, парестезии , неприятные ощущения в языке при приёме кислой, солёной пищи, лекарств. На коже иногда появляется крапивница, редко описаны эпилептиформные судороги.

У некоторых больных дифиллоботриозом, примерно у 2% инвазированных D. latum, развивается пернициозоподобная, B12-дефицитная анемия. При развитии анемии нарастает слабость, утомляемость, сонливость, больные жалуются на головокружение, сердцебиение, шум в ушах, потемнение в глазах при повороте головы. Обращает внимание бледность кожных покровов, одутловатость лица, иногда отеки на ногах.

Как и при анемии Аддисона-Бирмера , возможно развитие глоссита Гунтера, когда на языке возникают воспалительные изменения, появляются ярко-красные крайне болезненные пятна, трещины — «ошпаренный» язык. Позднее острые явления стихают, наступает атрофия сосочков, язык становится гладким блестящим — «лакированным». Живот часто вздут, стул нередко жидкий, печень, селезёнка иногда увеличены. У 80—90% больных — .

Поражения нервной системы проявляются в виде чувства онемения, жжения, щекотания и парестезии , нарушения чувствительности участков кожи, неустойчивости походки, как проявлений миэлоза.

Весьма характерные изменения возникают в системе крови. Основная их черта — мегалобластический, эмбриональный тип кроветворения, в результате чего в периферическую кровь поступают незрелые, молодые формы эритроцитов: мегалобласты, нормобласты, эритроциты с остатками ядер, кольцами Кебота, тельцами Жолли, полихроматофилы, пойкилоциты.

Характерна лейкопения , тромбоцитопения . Изменяется гемограмма: уменьшается количество эритроцитов, насыщенность их гемоглобином повышена, цветной показатель обычно высокий — гиперхромная анемия; СОЭ ускорена.

Степень выраженности анемии зависит от интенсивности инвазии, наличия у инвазированного сопутствующих болезней, качества питания.

Методы исследования: обнаружение яиц гельминта в испражнениях, эозинофилия .

Лечение, как правило, амбулаторное, по показаниям больного госпитализируют, например, при анемии . Назначают патогенетические и специфические средства. При выраженной анемии патогенетическую терапию следует начинать до дегельминтизации. Назначают фолиевую кислоту, внутримышечно цианокобаламин (витамин B 12 ). Специфическая терапия заключается в применении фенасала, празиквантела .

Прогноз благоприятный при условии своевременного распознавания болезни и проведения эффективной терапии.

При посоле рыбы из очагов заражения D. latum следует соблюдать следующую технологию:

| Посол | Плотность тузлука | Продолжительность посола, гарантирующая обеззараживание |

|---|---|---|

| Крепкий | 1,20 | 14 суток |

| Средний | 1,18 | 14 суток |

| Слабый | 1,16 | 16 суток |

Посол должен проходить при температуре +2-4 °C. Обеззараживание сиговых, лососевых и хариусовых рыб от личинок обеспечивается смешанным слабым посолом (плотность тузлука 1,18—1,19) в течение 10 суток. При посоле охлаждённого омуля рекомендуется солить потрошённую рыбу, т.к. личинки дифиллоботриид, находящиеся на внутренних органах, удаляются вместе с ними

|

Для улучшения этой статьи

желательно

:

|