Interested Article - Эхириты

- 2020-08-29

- 1

Эхири́ты ( бур. Эхирэдүүд , среднемонг. Ихирэс, Икирес ) — этническая группа ( племя ) в составе бурятского народа . Племя эхиритов было одним из самых крупных бурятских племён в XIII—XVII вв., кочевавших на территории Прибайкалья . Эхириты проживали в верховьях рек Лены и Куды . Впоследствии они переселились на территорию современной Бурятии . До вхождения в состав Российского государства , эхириты, как и все бурятские племена, вели кочевой образ жизни. С конца XVIII в. эхириты начали переходить к оседлости и земледелию.

Название

Слово эхирит — множественное число от слова «эхир», «двойняшки» на бурятском языке. Буряты говорят о братьях-двойняшках «эхир хүбүүд». У самих бурят имена эхирит и булагат неразлучны, в народных легендах родоначальники этих родов представляются братьями-близнецами .

В « Сокровенном сказании монголов » данный этноним отражен в форме ихирэс, икирес . В литературе также встречаются следующие варианты: ихирит, ихэрэс, ихэрис, ихэрс, икирис, икирас , инкирас , икиреж , эхирши , эхирид, ихирид, ихирэд, эхэрэд, эхирэд, эхэршэ .

Устные предания о происхождении

В устных преданиях и исторических памятниках упоминаются такие имена, как Асуйхан, Бурядай, Барга-Батор, Баргудай-Мэргэн и др. Известным мифическим персонажем бурятских генеалогических мифов является Бурядай — сын шаманки Асуйхан, брат Хоридоя, отец Ихирида (Эхирита) и Булгада (Булагата). В их именах отражены древние этнонимы бурят, хори , эхирит и булагат . Как полагают исследователи, Бурядай является фонетическом вариантом имени Буртэ-Чино , легендарного предка монголов .

По легенде, Эхирит появился из волн Байкала , и от него пошли потомки с тотемом «пёстрый налим ». В своих призываниях эхиритские шаманы говорят: «Пёстрый налим — отец наш, береговая расщелина — мать наша» .

Существует несколько вариантов общебурятского генеалогического древа. Старшим персонажем этого древа является Баргу-батор / Барга-батур. Сыновьями Барга-батура являются Оледай (Олёдой), Бурядай и Хоридай. Их имена также известны как Илюдэр-тургэн (Элюдэй), Гур-Бурят и Хоридой-мэргэн .

В имени Оледая отражен значимый ойратский пласт в этногенезе бурят, к которому исследователи относят такие роды, как сэгэнут , икинат , зунгар, букот, ноёт, хурумчи, дурлай, торгоут и др.

В имени Барга-Батора прорисовывается персонифицированный этноним баргут . Персонификация этого этнонима встречается и в истории золотого рода . Согласно « Сокровенному сказании монголов », Алан-гоа была дочерью Хорилартай-Мергана от Баргучжин-гоа, дочери Бархудай-Мергана .

История

|

Уменьшить обратно

|

|

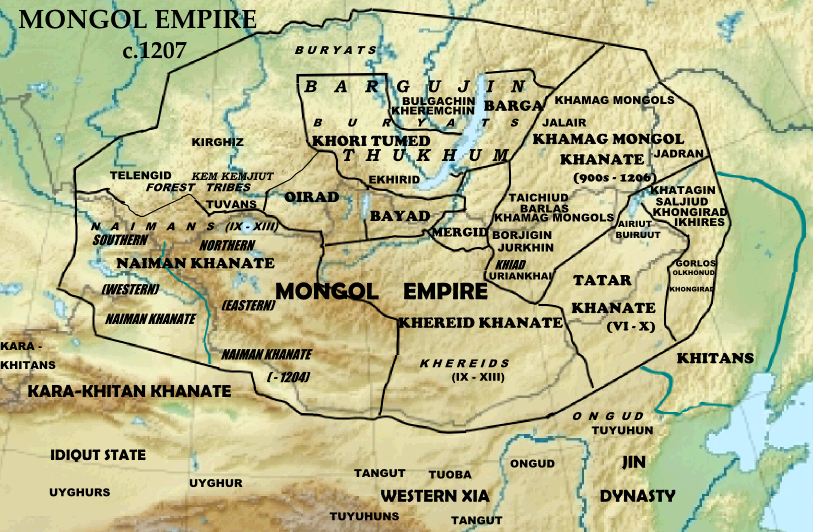

Монгольская империя в 1207 г. |

|

Уменьшить обратно

|

|

Этнические группы бурят в начале XVII века. |

Согласно Ф. А. Кудрявцеву, булагаты , эхириты и хори являются древними обитателями Прибайкалья . Он связывает их со средневековым населением Баргуджин-Тукума , о котором встречаются упоминания, как о «лесных племенах» — хойин-иргэн . По А. С. Шабалову, эхириты имеют сяньбийско - хуннуское происхождение .

Среди исследователей широко распространено мнение, согласно которому эхириты являются потомками икиресов . Альтернативная точка зрения высказана А. С. Шабаловым, который видит в эхиритах потомков кереитов . Как полагает А. С. Гатапов , на рубеже VI—VII вв. эхириты (икиресы) вместе с Буртэ-Чино переселились на берега Онона . Оставшиеся, согласно утверждению профессора Н. П. Егунова, участвовали в уч-курыканском племенном союзе. Позже во времена возвышения в Центральной Азии монголоязычных киданей , по А. С. Гатапову, часть эхиритов вернулась на свои исконные земли в Прибайкалье .

С X в. в Западное Прибайкалье начинают проникать значительные группы монголоязычного населения из Центральной Азии . Одной из таких групп была часть племени икирес, распространенного в восточной части Монголии . Икиресы, проникнув в Прибайкалье в XI—XII вв. сплотили вокруг себя территориальную верхоленскую группу населения. Как полагают учёные, эхиритская генеалогия, если учитывать роль икиресского звена начала формироваться на рубеже I и II тысячелетий .

С возникновением Монгольской империи происходят значительные изменения в этнической картине. В регион проникают группы беженцев из Центральной Азии. В числе прочих в Прибайкалье вновь проникают икиресы, которые послужили толчком формирования из территориальной общности демосоциального организма — большого племени икирес ~ эхирид. Эхириты в дальнейшем с верховьев Лены распространяются к югу, в верховья Куды .

Местами расселения эхиритов в XVII в. были верховья Куды на юге, верховья Лены, долины её верхних притоков вплоть до впадения в р. Лену р. Тутуры . Часть эхиритов также осела в пределах западного побережья Байкала и Ольхона . Ряд эхиритских родов впоследствии переселился на территорию Кударинской степи, Баргузинской и Селенгинской долин .

В начале XVII в. самостоятельными родственными народами, по существу, были булагаты (в т. ч. харануты ), эхириты, хонгодоры , сэгэнуты , икинаты , ашибагаты , тэртэ, шошолоки и др. Все эти общности под влиянием внешнего фактора ускорили процесс сближения, который проходил в течение всего периода позднего средневековья. Выражением существования того процесса является наличие общего этнонима бурят, известного не только самим бурятам, но и тюркским народам Саяно-Алтая и монголам .

Вокруг булагатов и близких им эхиритов к концу XVII в. в Прибайкалье сформировался новый этнический организм — западнобурятский этнос, с присоединением к которому хори, разрозненных селенгинских племён и других родоплеменных групп образовался в дальнейшем бурятский этнос .

Шоно

Одним из крупнейших родов в составе эхиритов является род шоно. Этноним шоно, как полагает Д. Д. Нимаев, имеет отношение к сяньбийским чину, о связи которых с многочисленными современными монгольскими чиносцами указывает Г. Сухбаатар . Как полагает Б. З. Нанзатов, распространение этнонима среди бурят относится к сяньбийской традиции и имеет сяньбийские корни. К тому же шоно — это самое многочисленное малое племя бурят. По мнению исследователей, шоносцы стали катализатором монголоязычия эхиритов в целом . Б. Р. Зориктуев полагает, что фактором монголоязычия прибайкальского региона послужило прибытие на эти земли древнего монгольского племени буртэ-чино .

Некоторые исследователи полагают, что во времена курыкан часть чинос, называемая икиресами, перешла Байкал и поселилась на территории Северо-Восточной Монголии . Данное переселение другие отождествляют с легендой о Буртэ-Чино , который вместе с супругой Гоа-Марал переплыл море Тенгис и поселился у берегов реки Онон , на горе Бурхан-Халдун . Ряд авторов полагает, что к чинос также восходили родственные эхиритам булагаты . Монгольский историк Д. Гонгор считал, что из рода чонос ответвились кияты и борджигины .

Икиресы

Эхириты — потомки икиресов, племени, упоминаемого в « Сборнике летописей » Рашид ад-Дина и в « Сокровенном сказании монголов » (параграфы 120, 129, 141, 202). Икиресы входили в дарлекин-монгольскую общность средневековых коренных монголов . Согласно «Сборнику летописей», они родственны таким племенам, как хонгират , олхонут , харанут , кунклиут , горлос и элджигин . Из «Сборника летописей» известно, что древний юрт племени икирес располагался по соседству с улусом Хачиуна , брата Чингисхана . Часть икиресов под предводительством Бутук-хана присоединилась к Чингисхану, другая — к его побратиму Джамухе .

Икирас, предок икиресов, имел следующее происхождение: Золотой сосуд (басту-и заррин) → Кубай-Ширэ → Икирас. Рашид ад-Дин добавляет следующее: «человек, от которого произошли на свет те сыновья, был от природы умный, совершенный [по качествам], отличающийся весьма хорошими манерами и образованием. Его уподобили золотому сосуду прежде всего потому, что это выражение употребляется у монголов, ибо они имеют обычай, видя государя, говорить: «мы видели золотое лицо государя!», имеют же в виду [его] золотое сердце» .

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», когда Тэмуджин решил основать собственный улус отдельно от своего побратима Джамухи, одним из первых присоединившихся к Тэмуджину был Буту из племени икирес, «который состоял здесь в зятьях» . При этом среди монгольских предводителей, которые возвели Джамуху в Гур-ханы, упоминается икиресский Tyгe-Маха .

Около 1184 года Тэмуджин выдал свою сестру Темулун за Буту , который приходился братом её матери Оэлун ; после брака Буту получил приставку к имени гургэн , т. е. «зять» . Согласно Джеку Уэзерфорду, детей у Темулун не было . Около 1202 года , уже после смерти Темулун Тэмуджин выдал за Буту-гургэна свою старшую дочь Ходжин-бэги (Фуджин-беги) . От Буту у Ходжин-бэги был сын по имени Дарги-гургэн; за него Чингисхан сосватал одну из своих дочерей Джабун .

Известно, что в 1206 г. (год Барса) Буту-гургэн вошёл в число 95 нойонов-тысячников . По Рашид ад-Дину, так как Буту-гургэн «был уважаемым [лицом] и от чистого сердца служил Чингиз-хану, тот препоручил ему все войско, бывшее из племени икирас. Он сам определял эмиров тысяч по докладу [о том Чингиз-хану]. Всего войска их было девять тысяч» .

Согласно 129-му параграфу «Сокровенного сказания монголов», икиресы Мулхэ-Татаха и Боролдай, будучи в ставке Джамухи, предупредили Тэмуджина о грядущей опасности со стороны войск Джамухи. За это Джамуха приказал сварить в семидесяти котлах княжичей из рода чонос . Шоно (чонос) в настоящее время является одним из крупнейших эхиритских родов .

То, что икиресы предупредили Тэмуджина, объясняют родственной связью икиресов и борджигинов . Культ родственной связи, пронизывавший все нормы морали и нравственности, был, по мнению исследователей, чуть ли не единственным побудительным мотивом в подобных ситуациях. Согласно одной из теорий, Бортэ-Чино , предок Чингисхана, был соплеменником икиресов. Одним из фактов, указывающих на родство Бортэ-Чино с икиресами, является то, что имя Бортэ-Чино — аналог эхиритских родовых групп хамнай-шоно, борсой-шоно, оторшо-шоно, шубтхэй-шоно, тументэй-шоно, буга-шоно, ехэ-шоно, бага-шоно и т. д.

Рашид ад-Дин данное событие объясняет тем, что в ставке Джамухи находился Нэкун, отец Буту-гургэна. Так как его сын состоял при Чингисхане, он имел к нему расположение. Именно Нэкун, согласно «Сборнику летописей», решил передать предупреждение Чингисхану через двух человек из племени барулас , Мулкэ и Тотака .

Известно, что в дальнейшем внук Чингисхана Мунке женился на представительнице племени икирес. Его старшей женой была Кутукуй-хатун, дочь Улудая, сына Бука-гургэна (Буту-гургэна) из племени икирес, который был зятем Чингисхана. От этой жены Мунке-хан имел двух сыновей, старшего — Балту и младшего — Уренгташа. У Уренгташа было два сына, старшего звали Сарабан. От этой же жены Мунке хан имел дочь по имени Баялун и отдал её в жены царевичу Джавкурчину, который приходился братом Улудаю .

В противостоянии Хубилая и Ариг-Буги в числе поддержавших Хубилая наряду с Хулагу упоминаются Начин-гургэн и Даракан-гургэн из племени икирес .

Икиресы в составе «пяти больших аймаков»

Как пишет А. Очир, Чингисхан отдавал предпочтение пяти аймакам (племенам), заслуга которых была не только в создании Великого Монгольского государства , но и в войнах. Их называли «пятью опорами» или пятью большими аймаками. Это были уруты , мангуты , джалаиры , хонгираты и икиресы. Особую роль они сыграли в войне с империей Цзинь (Золотой империей чжурчжэней ), главу которого монголы называли Алтан-хан .

В 1217 г. Чингисхан велел Мухулаю организовать войска «тамачи пяти дорог» за счет отбора из этих аймаков сильных и крепких воинов. Так появились войска-тамачи, которых рассылали по разным местам. В наступлениях они должны были находиться в авангарде войск, а с захватом объектов, т. е. городов и мест, на них возлагались охранные функции. Чингисхан и его преемники определили пяти аймакам близлежащие земли — Далай-Нур , реки Лууха за Гоби , Желтая ( Хуанхэ ), город Шанду и территории к северо-востоку от Пекина .

В период империи Юань этим аймакам вменялось в обязанность готовить довольствие для ханского дворца. Являясь слугами дворца, аристократы этих аймаков нередко имели и родственные связи с представителями золотого рода: их дочери выходили замуж за великих ханов и нойонов, или предводители аймаков брали жен из рода Чингисхана. Так, представительницы рода хунгират получили титул «хатун» от великих ханов Чингиса , Мунхэ и Хубилая . Их же брали в жёны и Улзийт , Хайсан Хулэг , Буянт и другие. Благодаря своим близким отношениям с монгольскими великими ханами правители аймаков наделялись титулами ван от ханов Юаньского государства, в связи с чем их именовали «аймаками пяти ванов». Таким образом, следует полагать, что два слова — таван и ван — образовали название тавнан (tabun + wang>tabunang). Тавнан относилось изначально лишь к правителям названных выше пяти аймаков. Иными словами, под таван ван (пять ванов) или тавнан подразумевали лишь нойонов урутского, мангутского, джалаирского, хунгиратского и ихиритского аймаков, которые брали жен из рода чингизидов и становились их зятьями .

Кэрэмучины

В « Сборнике летописей » Рашид ад-Дина также упоминается племя кэрэмучины (керемучины). Этимология данного слова отличается: кэрэмучин происходит от слова «хэрмэн» и означает «ловец белок». Согласно Г. В. Ксенофонтову , по аналогии с булагат — булагачин (буквально — «соболевщики») кэрэмучин — охотничье прозвание эхиритов. По монгольски белка — хэрмэн, данное слово весьма созвучно с «э-хэрит», а отсюда один шаг до «хэрмэчин» или «кэрэмучин» . В составе эхиритов значится род хэрмэ (хэрмэшин, кырма), который, по мнению Б. З. Нанзатова, имеет очевидное отношение к средневековым кэрэмучинам .

Современность

Современные эхириты в основном проживают в Эхирит-Булагатском , Баяндаевском , Боханском , Осинском , Аларском , Нукутском , Ольхонском и Качугском районах Иркутской области . Также эхиритские роды встречаются на территории Иволгинского , Баргузинского , Курумканского , Кабанского и Селенгинского районов Республики Бурятия .

Во Внутренней Монголии проживают представители родов: ихирэг, ихирэс, ихирэд, хэрэмучин . В Монголии известны носители родовых фамилий ихирэс , ихир , ихэр , ихэр боржигон , ихэр монгол , ихэрт , ихэрүүд , ихэрч , ихэрчүүд , хэрэмчин , хэрэмч , хэрэм .

Эхиритские роды

В состав эхиритов входят следующие основные роды: абзай, баяндай, бура, олзон (ользон, олзойтон), хэнгэлдэр (һэнгэлдэр, хэнгэлдыр, сэнгэлдыр), шоно, нэхэлэй. Также упоминаются абагануд, басай, балтай, бахай, буян, готол, содо, тогто, хадалай, хамнагадай , харбат (харбатай) , хойбо, худагсаган, хэрмэ (хэрмэшин, кырма) , нохой, булуй (булюй, булюу, булю ураг), бохолдой, хонхо, нагатай , эдэгэ , убуша , зугэтэн , халзуудай . Эхиритское происхождение также имеют роды, примкнувших к готолам: аргасан (аргаhан): мондохой ураг (мондой), саган ураг; абаши (абаша); hахай ураг. Роды аргасан и абаши по отцовской линии восходят к эхиритскому роду тогто. Һахай ураг восходит к эхиритскому роду олзон .

Родословная эхиритского племени начинается с героя по имени Эхирит . Промежуточное положение между Эхиритом и родовыми предками занимают некоторые генеалогические предки, являющиеся связующим звеном между племенными и родовыми этнонимами. К ним относят сына Эхирита Зонхи, а также сыновей Зонхи: Һэрhэлдэй (Һэрhэлдээ) и Алагтай (Хэрхэн, Һэрхэгтэ). Һэрhэлдээ называют отцом Хэнгэлдэра. Алагтай (Хэрхэн, Һэрхэгтэ) был мужем Абзай . Большой и малый абазаевы роды происходят от сыновей Абзай: Һэрхэгтэ (Амар) и Һэрхэ (Абай). Потомки Һэрхэгтэ (Амара) образовали старший — I абазаев род, а потомки Һэрхэ (Абая) образовали младший — II абазаев род . Другие сыновья Зонхи: Шоно и Худагсаган (Хуудаг Сагаан) стали родоначальниками одноименных крупных родов. Также приводят имя еще одного сына Зонхи — Малзай (Малаан) .

Роды в свою очередь подразделяются на родовые группы:

Абзай. Род абзай делится на кости: найта , онгой, балтуга (балтага), боохолдой , хүзүү абзай , хузуухэн-абзай, баршегад-абзай , булагтай . Род булгад (булагад), проживающий на территории Баргузинской долины в Бурятии образовался в результате объединения кости булгад, принадлежавшей роду абзай, с ответвлениями рода шоно: богол, согол, нетун (нэтуг) . По номерному признаку род абзай делится на I (ехэ-абазай) и II (бага-абазай) абазаевские роды .

Бахай. Род бахай включает ветви: баахай дайнша, баахай харамалгай .

Баяндай. Род баяндай включает следующие кости: тохой, балтай, боболой . В составе рода баяндай упоминаются уруки (ураки): шардай ураг, хуйлэн ураг .

Бура. Род бура подразделяется на баруун буура, зүүн буура. Также в составе рода бура значатся следующие уруки (ураки): хаза ураг, хадаа ураг, хаби ураг . В состав верхоленских буровских административных родов входили племена буура (бура), булюу (булю ураг, булуй), минган (мингараг), абхай, хойбо, сохранявшие общую идентичность как баруун буураhууд . В состав группы баруун буураhууд также входят роды: алаг, туймэр . По номерному признаку род бура делится на I, II, III, IV, V и VI буровские роды .

Буян: I, II и III буяновские (буянские) роды .

Олзон. В состав рода олзон входят ветви: hахай ураг , обхой , улахай (улаахан олзон) , ханхай, ахурга, баянгаза, тураха, хаптагай , багдал , харал , шабаг (шабагтан) , тураахи, ханхаажан , моной , олзон бахи, олзныхон . В административный род олзонов также входили булгат и ашебагат .

Тогто: аргасан и абаши. В составе рода аргасан известны ветви: мондохой ураг (мондой), саган ураг .

Хойбо. В составе рода хойбо выделяют следующие ветви (улусы, ураки, уруки): хаал, энхээльжэн (энжэльжин), шушуу ураг, бухэ, худөө, шанаа, матуушха ураг (матууша ураг) .

Хэнгэлдэр. В состав рода хэнгэлдэр входят ветви: хазуухай, хадалай, буура, бугдан, хамнагадай, хангаажан (хангажан , хангажин ), булюу, болой, ходой, зухэ (зухэл), номол (элhэнэй номол), ооли, харбад (hарбад, сарбадай), ехуу эсэгэ барбинша (борбиншо) , нэхэлээ, хабю, нашан, эмхэн, шоодой, оншоо ураг , hэнгэлдэр-сагаан , содой, хэрмэ (хэрмэшин) , бирту , арьбигтай . В состав баргузинских хэнгэлдыров входят следующие ответвления: хонхой, хадалай, хазухай, ульдэй, содой, ухан, номол, екуй (еэхуй), уули (ули, оли, ооли) , hэнгэлдэр-сагаан . В составе баянгольских хэнгэлдыров упоминаются эсэгэ ураг, хонхо, барабиша . По номерному признаку род хэнгэлдэр делится на I и II хэнгэлдэровские (хенхедурские, чиндыльдурские) роды .

Шоно. В состав рода шоно входят ветви: хамнай-шоно, басай-шоно, борсой-шоно, бурлай-шоно, оторшо-шоно (оторши-шоно), шубтхэй-шоно (шибтүхэй-шоно, шубтэхэ-шоно, сабтуухай-шоно), тументэй-шоно (тумэнтэй-шоно), обхой-шоно, буга-шоно, ехэ-шоно, бага-шоно (бисэгэн-шоно), богол-шоно (босогол-шоно), согол-шоно (соогол-шоно), нетун-шоно (нэтуг-шоно), таанууд-шоно, балтай-шоно, эмхэнууд, заяахай, ураг стаариг, хайтал, адаг-шоно , гильбира (гэльбэрэ), янгажин, баянгол, абазай , цоогол абазай , баяндай-шоно, хэнгэлдэр-шоно, олзон, аадаг-хамнай-шоно, харал-шоно , хонхо-шоно , онходой-шоно, боро-шоно, улан-шоно, уха-шоно , яртага, хаядул , хурэн , найрай , бага-орла (бага-шоно), сочуль (соогол), хайтель (хайтал), сборный, галзутх (галзут) . Также упоминается ветвь рода хамнай-шоно — зуhэдээ-шоно (зухэдэй-шоно, зуhэдэй-шоно) . По номерному признаку род шоно делится на I, II, III, IV, V и VI шоноевские (чернорудские) роды .

Эхириты в составе селенгинских бурят . В летописи "История возникновения шести селенгинских родов" упоминаются десятки, которые были объединены в отоки-роды. В первый оток Шоно (Чонорудский) эхиритского аймака входило три десятка: гильбиринская "десятка" шоно, абзайская "десятка" шоно, харганатская "десятка" шоно; второй оток Шоно включал в себя удунгинских, баянгольских эхиритов , темникский десяток ; олзоны Дээдэ (Верхнего) Оронгоя, загустайские олзоны , баяндай, хэнгэлдэр составляли Ользоновский оток .

В состав иволгинских бурят входят следующие эхиритские роды: шоно, абазай, олзон, баяндай, балтай, хэнгэлдур. Род шоно представлен подродами: хамнай-шоно, согол-шоно, борсой-шоно , найрай . Согол-шоно в свою очередь представлен ветвью адаг-шоно. Хамнай-шоно представлен поколением дунууд, борсой-шоно — поколением буянтай. В составе олзонов Иволгинского аймака отмечены следующие поколения: улахай, ханхай, ахурга, баянгаза, тураха, хаптагай; в составе рода хэнгэлдур: бирту . В родословных оронгойских олзонов отмечены ветви: улаахан олзон , багдал , харал олзон, моной .

Эхириты за пределами РФ. Во Внутренней Монголии проживают представители родов: ихирэг, ихирэс, ихирэд, хэрэмучин . В Монголии известны носители родовых фамилий ихирэс , ихир , ихэр , ихэр боржигон , ихэр монгол , ихэрт , ихэрүүд , ихэрч , ихэрчүүд , хэрэмчин , хэрэмч , хэрэм .

Название некоторых крупных родов на бурятском языке :

Абаганууд, Абазай, Басай, Балтай, Бахай, Баяндай, Буура, Буян, Готол, Ользон, Тогто, Хадалай, Хамнагадай, Харбатай, Һэнгэлдэр, Шоно .

См. также

Примечания

- ↑ Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. Книга 2. — Национальное издательство Республики Саха (Якутия), 1992. — С. 140.

- ↑ от 24 февраля 2020 на Wayback Machine . Перевод С. А. Козина.

- ↑ Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов / д.и.н. Э. П. Бакаева, д.и.н. К. В. Орлова. — Элиста: КИГИ РАН, 2016. — С. 151. — 286 с. — ISBN 978-5-903833-93-1 .

- ↑ . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 28 марта 2014 года.

- Павлинская Л. Р. // Социальная организация у народов Сибири: традиция и современность. — 2017. — С. 5—91 . 24 июня 2019 года.

- ↑ Нанзатов Б. З. Дата обращения: 16 июня 2018. 22 января 2021 года.

- ↑ Шабалов А. С. Происхождение уйгуров, ойратов (калмыков) и других телэских племен XVIII в. до н. э. — XIV в. н. э. — Иркутск: Издательство Иркутского государственного технического университета, 2014. — 248 с.

- ↑ Нанзатов Б. З. // Вестник КИГИ РАН. — Т. 23 , № 1 . — С. 99—106 . 16 июля 2019 года.

- ↑ Гатапов А. С. // Бурятия. — 2002. — № 143 . 16 мая 2018 года.

- История Бурятии: в 3 т. Т.1 - Древность и средневековье. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2011. — С. 259. — 328 с. — ISBN 9785-7025-0302-1 .

- Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа. — M.-Л., 1940.

- ↑ Нанзатов Б. З. // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации. — 2003. — С. 15–27 .

- Нимаев Д. Д. Буряты: этногенез и этническая история. — Улан-Удэ, 2000. — 190 с. — С. 151.

- Сухбаатар Г. Сяньби. — Улаанбаатар, 1971. — 217 с . — С. 50.

- Зориктуев Б. Р. Об этническом составе населения Западного Забайкалья во второй половине I — первой половине II тысячелетия н. э. // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. — Новосибирск, 1993. — С. 124.

- Маркус С. В. . — Академический проект, 2006. — С. 99—100. — 830 с. — ISBN 9785902358930 .

- ↑ . ИРКИПЕДИЯ — портал Иркутской области: знания и новости. Дата обращения: 12 июня 2018. 13 июня 2018 года.

- / А. П. Дульзон. — Издательство Томского университета, 1969. — С. 135. — 242 с.

- Бадмаева Р. Д. . — Бурятское книжное изд-во, 1987. — С. 103. — 141 с.

- Гонгор Д. Халх товчоон-1. Улаанбаатар, 1970. 340 х.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 12 июня 2018. 28 марта 2014 года.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 12 июня 2018. 21 июня 2018 года.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 4 марта 2020 года.

- от 24 февраля 2020 на Wayback Machine . Перевод С.А. Козина.

- от 24 февраля 2020 на Wayback Machine . Перевод С.А. Козина.

- ↑ Weatherford, Jack. The Secret History of the Mongol Queens: How the Daughters of Genghis Khan Rescued His Empire. — New York: Crown Publishing Group, 2010. — ISBN 978-0-307-58936-1 .

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 4 марта 2016 года.

- от 24 февраля 2020 на Wayback Machine . Перевод С.А. Козина.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 20 июля 2019 года.

- The Secret History of the Mongols. Translated by Igor de Rachewiltz. — 2015.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 20 октября 2019 года.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 22 августа 2019 года.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 21 июня 2018 года.

- . www.vostlit.info. Дата обращения: 16 июля 2019. 1 мая 2019 года.

- ↑ Bügünüdei Goncuγ. Моngγul obuγ // Öbör Mongγol-un Soyol-un Keblel-ün Qoriya, 1993. 203 х. (на монгольском языке)

- ↑ . Дата обращения: 4 января 2019. 4 января 2019 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 30 декабря 2018. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 20 марта 2019. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 10 марта 2019. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 24 декабря 2018. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 16 июля 2019. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 16 июля 2019. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 10 марта 2019. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 12 марта 2019. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 12 марта 2019. 14 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 30 декабря 2018. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 10 марта 2019. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 10 марта 2019. 13 августа 2020 года.

- ↑ . Үндэсний Статистикийн Хороо. Дата обращения: 7 марта 2019. 12 декабря 2020 года.

- ↑ Нанзатов Б. З. // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. Вып. 6. — 2017. 2 мая 2019 года.

- Балдаев С. П. Родословные легенды и предания бурят. Ч. 1 — Улан-Удэ, 1970. — С. 253.

- ↑ Балдаев С. П. Родословные легенды и предания бурят. Ч. 1 — Улан-Удэ, 1970.

- . Дата обращения: 2 августа 2018. Архивировано из 3 августа 2018 года.

- Нимаев Д. Д. .

- ↑ ИРКИПЕДИЯ — портал Иркутской области: знания и новости. Дата обращения: 16 июня 2018. 16 июня 2018 года.

- ↑ Цыдендамбаев Ц. Б. . — Бурятский филиал СО АН СССР, 1977. — 220 с.

- ↑ Абаева Л. Л. . — Наука, 1992. — 139 с. — ISBN 9785020101043 .

- ↑ Доржиев Борис Ц. Родословные оронгойских бурят.

- ↑ Нанзатов Б. З. от 22 января 2021 на Wayback Machine . — Иркутск, 2005. — 160 с. — ISBN 5-93219-054-6 .

- ↑ Нанзатов Б. З. . «Известия Иркутского государственного университета» . isu.ru. Дата обращения: 16 июня 2018. Архивировано из 16 июня 2018 года.

- Нанзатов Б. З., Содномпилова М. М. // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и развития. Вып. 4. — 2005.

- ↑ Базаров Б. Д. Таинства и практика шаманизма. — Улан-Удэ: Буряад унэн, 1999. — 280 с.

- ↑ Доржиев Бимба Ц., Эрдынеев В. Л., Будаева Н. П., Цыдыпова Т. П. Ивалга голдо hуудалтай зоной угай бэшэг (Родословная иволгинских бурят) / Бимба лама Доржиев, гэбшэ-лама Иволгинского дацана "Хамбын хурэ". — Улан-Удэ, 2012. — 424 с.

- ↑ . selorodnoe.ru . из оригинала 20 сентября 2018 . Дата обращения: 20 сентября 2018 .

- ↑ . selorodnoe.ru . из оригинала 20 сентября 2018 . Дата обращения: 20 сентября 2018 .

- / Труды. Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. — Бурятское книжное изд-во, 1965. — С. 105.

- Б. Адъяа, Д. Дэмбэрэлдорж. . — Эрдэнэт: Монгол Судар, 1998. — С. 77. — 104 с.

- ↑ / Труды. Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. — Бурятское книжное изд-во, 1965. — С. 98.

- . — Улан-Удэ: Бурятский комплексный научно-исследовательский институт СО АН СССР, 1969. — С. 80. — 254 с.

- Будаев Ц. Б. . — Новосибирск: Наука, 1992. — С. 13. — 217 с. — ISBN 978-5-02-029801-9 .

- ↑ Цыремпилов Н. В. . — IMBT, 2009. — С. 3. — 286 с. — ISBN 978-5-7925-0254-3 .

- ↑ Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Историко-лингвистическое исследование. — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1972. — 664 с.

- . www.burunen.ru. Дата обращения: 4 июля 2018. Архивировано из 27 марта 2019 года.

- Б. Адъяа, Д. Дэмбэрэлдорж. . — Эрдэнэт: Монгол Судар, 1998. — С. 78. — 104 с.

- Нанзатов Б. З. // Вестник БНЦ СО РАН. — 2016. — № 4 (24) . 1 июля 2019 года.

- ↑ Нанзатов Б. З. // Вестник БНЦ СО РАН. — С. 79—95 . 9 октября 2019 года.

Литература

- Балдаев С. П. Родословные предания и легенды бурят. Ч. 1. Булагаты и эхириты. — Улан-Удэ, 1970. — 362 с.

- Цыдендамбаев Ц. Б. Бурятские исторические хроники и родословные, как источники по истории бурят. — Улан-Удэ: Респ. типогр., 2001. — 255 с.

- Нанзатов Б. З. Племенной состав бурят в XIX веке // Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и модернизации: Сборник статей. — Иркутск, 2003. — С. 15–27.

- Нанзатов Б. З. Этногенез западных бурят (VI —XIX вв.). — Иркутск, 2005. — 160 с.

- Эхириты (эхэриты, икерижи) // Элоквенция — Яя. — М. : Советская энциклопедия, 1957. — С. 289. — ( Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 49).

Ссылки

- 2020-08-29

- 1