Азербайджанское беглярбекство

- 1 year ago

- 0

- 0

Азербайджанское искусство игры на таре ( азерб. Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti ) — азербайджанское искусство исполнения музыки на таре , щипковом струнном музыкальном инструменте с длинной шейкой. Исполнительство на таре, а также искусство его изготовления развито по всей территории Азербайджана . Навыки, связанные с этой традицией играют значительную роль в формировании культурной идентичности азербайджанцев . Тар используется при исполнении народной музыки на свадьбах , праздниках и концертах. Этот музыкальный инструмент используется в основном в качестве ведущего инструмента в составе мугамного трио . Является главным инструментом азербайджанских народных фольклорных оркестров и ансамблей. Тар считается музыкальным символом Азербайджана . Азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО .

В 70-е годы XIX века тар был реконструирован музыкантом и композитором Мирзой Садыхом Асад оглы . Реконструированный тар, позже названный «азербайджанским таром», получил на территории Азербайджана наибольшее распространение, начиная с последней четверти XIX века. Подобный тар за короткое время получил широкое распространение по всему Кавказу , в Турции и Центральной Азии .

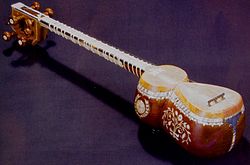

Тар состоит из трёх основных частей: корпуса ( азерб. çanaq — чанаг), грифа и головки ( азерб. kəllə — кэллэ), а также распорки ( азерб. iç qol — ич гол), приклада ( азерб. küp — куп), шейки ( азерб. qol — гол), колки ( азерб. aşıx — ашых), порожки ( азерб. pərdə — пэрдэ), подставки (струнодержатели) ( азерб. xərək — хэрэк) и струн ( азерб. sim — сим). Общая длина инструмента — 855 мм (часто варьирует в пределах 830—890 мм) , высота корпуса — 165 мм, ширина — 185 мм.

На гриф тара навязывается 22 лада (это число соответствует звуковой высоте, характерной для азербайджанской музыки) . На корпус инструмента натягивается плёнка из бычьего сердца и 11 металлических струн разного диаметра. Звук на таре извлекается при помощи небольшого плектра ( мизраба ), который изготавливается из кости или эбонита .

Корпус тара играет роль резонатора . Он удлинённый и выпуклый с выемками по бокам. Сам корпус состоит из двух неравных половин — большой и малой чаш. Зону перехода от большой чаши к малой мастера называют «пупок» . Сверху корпус напоминает цифру 8 .

Шейка тара длинная, с верхней лицевой стороны плоская, а с нижней — округлая. В верхнем направлении шейка постепенно сужается. Это сделано для того, чтобы облегчить движение левой руки во время игры .

Головка имеет вид узкой и глубокой коробки, открытой с передней, верхней и нижней сторон. По бокам и краям головки имеются круглые или фигурные (часто звездообразные ) вырезы. С верхней стороны на головку надеваются три больших (с круглой головкой) и три маленьких (с плоской головкой) колка. С противоположной же стороны имеются три больших колка.

Среди струн тара выделяют три группы :

Корпус тара выдалбливается из цельного куска дерева . При изготовлении корпуса тара используется, как правило, шелковичное дерево . Гриф и головку делают из орехового дерева . Для колков используется древесина грецкого ореха или грушевого дерева . Отмечается, что колки из грушевого дерева лучше выдерживают атмосферное давление и точнее держат музыкальный строй .

Для изготовления шейки используется сердцевина орехового дерева . При этом следует обратить внимания на твёрдость её древесины, чтобы шейка при настройке не прогнулась .

Приклад изготавливают из тутового, абрикосового или орехового дерева. Распорку делают из соснового дерева. На открытую сторону корпуса — деку ( азерб. üz — уз) натягивается в качестве мембраны сердечная мембрана крупного рогатого скота (кроме буйвола ). Также используется кожа грудной области сома .

Ладки изготавливаются из тонкой кишки барана. Отмечается, что это придаёт инструменту нежное звучание. Последнее время, для прочности, кишка заменяется кетгутом или капроновой ниткой, отчего тар звучит немного грубее .

Азербайджанский тар изготавливается методом цельного вытачивания из сруба дерева определённых размеров. Сруб этот выдалбливается изнутри, а снаружи шлифуется до требуемой толщины. При вытачивании цельного корпуса также учитывается сезон, когда было срублено дерево выбранной породы . Дерево, предназначенное для изготовления корпуса, следует срубать в январе и феврале, когда уровень смолистости дерева максимально понижается (чтобы корпус при высыхании не трескался и не деформировался). Корпус после вытачивания просушивают в тёмном и закрытом месте естественным путём в течение долгого (2-3 года) времени при особой температуре . Ствол срезанного дерева делится пополам, затем извлекается сердцевина. Поверхность частей шлифуется. После на них наносятся контуры предполагаемого инструмента. Затем выдалбливают внутреннюю часть каждой из половин.

В разные годы в Азербайджане имелись искусные мастера, изготавливавшие тар. В настоящее время эту традицию продолжают в Баку и других регионах республики десятки профессиональных мастеров . Изготовленные азербайджанскими мастерами тары не раз демонстрировались в Турции , Иране , Индии , Франции , Голландии . Часть их хранится в ведущих музеях мира .

На территории Азербайджана тар стал наиболее популярным с XVIII века . Исторически тар имел пять струн (две белые, две желтые, одна басовая), крупный и глубокий корпус. А на длинной шейке завязывались 27-28 ладков. Инструмент этот был тяжёлым и во время игры его держали на коленях, или ниже груди.

В 70-е годы XIX века тар был реконструирован музыкантом и композитором Мирзой Садыхом Асад оглы , известным в народе как Садыхджан. Вначале он увеличил число струн до 18, а затем уменьшил до 13 (две треххорные расположил снизу, парную и одинарную басовые — в середине и две парные звонкие — в верхней части грифа). На шейке было оставлено только 22 ладка. Чтобы шейка не искривилась, Садыхджан закрепил её на специальном выступе корпуса, а внутри выступа установил деревянную распорку. Помимо этого была уменьшена толщина корпуса, а её боковые стороны выпрямлены. Верхняя часть корпуса была расширена, что увеличило силу её звучания. Облегчённый инструмент уже можно было держать у груди. При этом исполнительские возможности тара были увеличены. Реконструированный тар, названный «азербайджанским таром», получил на территории Азербайджана наибольшее распространение, начиная с последней четверти XIX века. В ходе своей работы по усовершенствованию тара Садыхджан использовал теоретические знания музыковедов Сафиаддина Урмави и Мир Мохсуна Навваба . По мнению народного артиста Азербайджана, тариста Рамиза Кулиева, без реконструкции Садыхджана тар не мог бы быть причислен к семейству классических музыкальных инструментов и на нём исполнение произведений азербайджанских и иностранных композиторов, таких как Моцарт , Бетховен , Чайковский , было бы невозможно . Подобный тар за короткое время получил широкое распространение по всему Кавказу , в Турции и Центральной Азии . В 1929 году с целью сделать настройку тара более устойчивым число струн сократили до 11 .

В азербайджанской музыке тар, главным образом, использовался в качестве ведущего инструмента в составе мугамного трио ханенде (певца), который включал также кяманчу и гавал . На таре аккомпанировали таким исполнителям-ханенде, как Сеиду Шушинскому , Гаджи Гуси , Бюльбюльджану , Джаббару Карьягдыоглы , Зульфи Адыгёзалову , Ислама Абдуллаева , Хана Шушинского и др. Среди известных таристов можно назвать Мешади Джамиля Амирова , , , Мешади Зейнала Хагвердиева , Гурбана Пиримова , Ахмеда Бакиханова , Бахрама Мансурова , , , Габиба Байрамова , , , , и др.

В начале 30-х годов против национальных музыкальных инструментов, в том числе и тара, была начата кампания. В защиту тара выступали такие деятели культуры, как поэт Микаил Мушфиг , который посвятил тару стихотворение «Пой тар!» ( азерб. Oxu tar! ) . В 20-30-х годах XX века по вопросу сохранения тара или отказа от него состоялась широкая дискуссия. Тогда азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову удалось отстоять инструмент в числе инструментов с равномерно-темперированным 12-тоновым строем. Тем самым было обеспечено включение тара в состав нотного, оперного и симфонического оркестров. благодаря чему в высших, средних специальных и музыкальных учебных заведениях республики стали открываться классы тара . В первом нотном оркестре народных музыкальных инструментов, созданном в 1931 году по инициативе Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева тар занял ведущее место. Технические и художественные возможности тара ещё более расширила основанная Узеиром Гаджибековым школа нотного исполнительства на национальных инструментах . Азербайджанский тарист Садыхджану посвящена повесть Ильяса Эфендиева «Сказ о ханской дочери Гюльсанубер и таристе Садыхджане» .

В начале XX века в азербайджанской музыке получил распространение новый жанр мугамной оперы . Создателем этого жанра был Узеир Гаджибеков. Вокальные партии в этих операх шли в сопровождении тара. Также азербайджанские композиторы создали ряд крупных произведений, в том числе, концертов для тара с оркестром. Тофик Бакиханов написал пять концертов для тара, последний из которых предназначен для тара, скрипки и симфонического оркестра ) .

Как солирующий инструмент на эстраду тар был введён Гурбаном Примовым. Произведения же европейской классики, а также вокальные произведения азербайджанских композиторов в сопровождении фортепиано впервые прозвучали в исполнении Гаджи Мамедова. Тар звучал в исполнении Рамиза Кулиева в составе эстрадно-симфонического оркестра российского радио и телевидения, а также академического оркестра русских народных инструментов в Москве. Впервые концерт для тара с симфоническим оркестром написал Гаджи Ханмамедов . Позже он сочинил ещё четыре концерта. Следует также отметить написанный Саидом Рустамовым первый концерт для тара с оркестром народных инструментов. Сулейман Алескеров также написал три концерта для тара с оркестром. Джангиром Джангировым был создан такой же концерт .

Среди произведений азербайджанских композиторов, написанных в различных жанрах, где большое место отведено тару можно выделить следующие: «Сонатина», «Скерцо» для тара и фортепиано Сулеймана Алескерова, «Песня без слов», «Лирический танец» Васифа Адыгёзалова , «Чахаргях», «Скерцо», «Танец-токкато» , партитура «Первой фантазии» Узеира Гаджибекова, «Танец радости», «Азербайджанская сюита» Саида Рустамова, «Вечное движение» Сулеймана Алескерова, «Египетские картинки» Джангира Джангирова, «Шахназсаяги», «Багчакурд» , «Поэма-воспоминание для тара с камерным оркестром» , «Думе» и «Гайтагы для тара с камерным оркестром» Азера Рзаева и др .

5 декабря 2012 года , на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, проходящем с 3 по 7 декабря в Париже , мастерство изготовления и искусство игры на таре было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества .

Во время игры тар держат у груди в горизонтальном положении. Его корпус прижимается к груди кистью правой руки. Струны в колебание приводит зажатый между большим и указательным пальцами правой руки плектр . Гриф зажимается в левой же руке между большим и указательным пальцами. Одновременно с этим указательный, средний и безымянный пальцы прижимют струны к различным ладам, обеспечивая тем самым звучание .

Посредством трелей и различных приёмов плектрного удара реализуются технические и художественные возможности тара во время исполнения. В современной практике существует целая система исполнительских штрихов на таре :

Также существуют дополнительные штрихи и приемы:

Эффекта долго звучащего вибрирующего звука музыкант добивается посредством удара плектром по струне и при этом прижимая тар к груди. Пауза, которая при этом получается, называется хум . Музыкальные партии для тара записываются в меццо-сопрановом ключе «до». Хроматический звукоряд тара включает 2,5 октавы . Диапазон инструмента охватывает звуки от « до » малой октавы до « соль » второй октавы. При игре можно также взять звуки « ля » и « ля бемоль » .