Interested Article - Большая засечная черта

- 2021-02-27

- 2

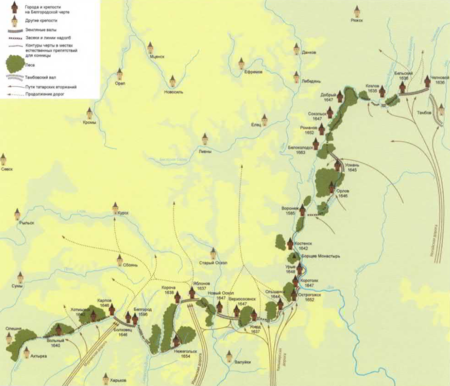

Большая засечная черта — протяжённая засечная черта против крымско-ногайских набегов на Русь , построенная в эпоху Ивана Грозного .

История

Сооружение Большой засечной черты к Югу от Москвы начал в 1521 году Василий III Иванович . Основной участок Большой засечной черты тянулся от брянских лесов на сотни километров до Переяславля-Рязанского , проходя параллельно Оке и дублируя её как оборонительный рубеж . Отдельная юго-восточная часть Большой засечной черты охраняла рубежи рязанской земли и тянулась от Скопина до Шацка .

Строительство Большой засечной черты было закончено в 1566 году. В том же году Иван Грозный проверял её готовность в районе Козельска , Белёва , Болхова и в других местах. Большая засечная черта состояла из отдельных участков — засек . Оборонительные сооружения создавались из лесных завалов -засек, чередовавшихся с частиками ( частоколами ), надолбами , земляными валами и рвами в безлесных промежутках. Глубина полосы засек местами достигала 20—30 км. Для засечной черты использовались также местные естественные препятствия: реки, озёра, болота, овраги. На лесных дорогах ставились укрепления-крепостцы, башни, которые были вооружены пушками. Здесь же селились и ратные люди . Оборона засек возлагалась на пограничную засечную стражу , состоявшую из жителей окрестных селений, собираемых по 1 человеку на 20 дворов. Эту задачу она решала совместно с гарнизонами городов-крепостей, которые насчитывали в каждом от нескольких сотен до 1,5 тысяч человек. Засечная стража была вооружена топорами, пищалями , от казны получала по два фунта пороха и столько же свинца. Засечная стража ( ополчение ) насчитывала во второй половине XVI века до 35 тысяч ратных людей. Они охраняли черту « станицами » (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые наблюдали за обширным районом перед засечной чертой. Засеками ведали засечные приказчики, воеводы, головы, которым подчинялись поместные и приписные сторожа. Всей засечной чертой управлял пушкарский стол Рейтарского приказа (конец XVII века). Для покрытия расходов по укреплению засечной черты с населения собирались специальные подати — засечные деньги.

Лесистые участки засек представляли большие удобства для обороны и надёжные убежища для населения при нашествии врага. Засеки назывались по месту их расположения, например Тульская, Каширская, Шацкая и др. В лесах, где проходила засечная черта, запрещалась рубка леса и прокладывание новых дорог и троп. За порчу засечных сооружений и порубку леса взимался штраф. Население проходило через засечную черту только в определённых местах — засечных воротах.

Засечная черта служила не только для пассивной, но и для активной обороны и являлась рубежом, к которому стягивалось войско из укреплённых городков и тыла страны. В районе засечной черты располагалось и постоянное полевое войско, размещавшееся в Переяславле-Рязанском , Михайлове , Пронске , Венёве , Болхове , Туле , Ельце , Черни , Епифани , Богородицке , Дедилове , Крапивне , Одоеве , Новосиле , Ефремове , Данкове , Скопине , и Мценске . В 30-х годах XVII века основной линией обороны полевого войска были Рязань, Тула, Одоев. Штаб его находился в Туле, а передовой полк — в Мценске . В 1616 году в полевом войске было 6 279 человек, в 1636 году — 17 005 человек.

В 1638 году были предприняты крупные работы по восстановлению засечной черты, которая за период Смутного времени была заброшена и местами сильно разрушена. Составлено также её описание. В 1659—1660 и 1676—1679 годах вновь предпринимались попытки возобновления засечной черты, но, поскольку границы России продвинулись далеко на юг и потребовалось создание оборонительных сооружений значительно южнее, эти работы прекратились. В 1630—1650 годах была построена Белгородская черта , которая пролегла на 300—400 км южнее Большой засечной черты и стала эффективной передовой линией обороны.

См. также

Примечания

Литература

- Яковлев А. И. — М., 1916. — 321 с.

- Новосельский А. А. / Под ред. С. В. Бахрушина ; Академия наук СССР . — М. — Л. : Изд-во АН СССР, 1948. — 450 с.

- Каштанов С. М. // Вопросы истории . 1968. № 7. С. 204.

- Каргалов В. В. Засечные черты и их роль в обороне Русского государства в XVI-XVII вв. // Военно-исторический журнал . — 1986. — № 12 . — С. 61—67 .

- . — Брянск, 2009.

- Бурцев И. Г., Конорев М. Б. // Город средневековья и раннего нового времени: Археология. История.. — Тула: Русские витязи, 2013. — С. 272 – 282.

- // Единорог: Мат-лы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 3.. — М. : Русские витязи, 2014. — С. 454 – 480.

- Бурцев И. Г. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики . — 2015. — № 3(61) . — С. 18—19 .

- Бурцев И. Г., Дедук А. В. // Комплексный подход в изучении Древней Руси: Матер. X межд. научн. конф. М., 2018. С. 40 — 41.

- Бурцев И. Г., Дедук А. В. // Тульский краеведческий альманах. Вып. 16. Тула, 2020. С. 6—19.

- Бурцев И. Г., Дедук А. В. // Тульский кремль и южные рубежи России (Материалы Всероссийской научной конференции). — М., 2020. — С. 268—298.

- Бурцев И. Г., Дедук А. В. // Комплексный подход в изучении Древней Руси: Матер. X межд. научн. конф. М., 2018. С. 40 — 41.

- 2021-02-27

- 2