Interested Article - Ультракороткие волны

- 2020-05-28

- 1

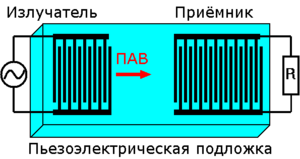

Ультракоро́ткие во́лны (УКВ) — традиционное в СССР название диапазона радиоволн , объединяющего метровые , дециметровые , сантиметровые и миллиметровые волны (или диапазоны очень высоких частот — ОВЧ, ультравысоких частот — УВЧ, сверхвысоких частот — СВЧ и крайне высоких частот — КВЧ) . То есть это все радиоволны, длина которых менее 10 м , — такая классификация сложилась в учебной и технической литературе, издаваемой в СССР и России .

Согласно ГОСТ 24375-80 (справочное приложение 1) ультракороткие волны — это «радиоволны диапазонов дециметровых, сантиметровых, миллиметровых и децимиллиметровых волн» . То есть ГОСТ распространяет термин УКВ и на диапазон гипервысоких частот (ГВЧ, 300—3000 Г Гц ), но диапазон метровых волн в документе не указан (возможно, по ошибке). Согласно ГОСТ термин УКВ допускается использовать «для тех служб радиосвязи, которым распределены определённые полосы радиочастот, границы которых не совпадают со стандартными границами диапазонов радиочастот» .

В советской и российской истории радиовещания аббревиатура УКВ (диапазон УКВ, приёмник УКВ, радиостанция УКВ) использовалась в обиходе применительно к диапазону ЧМ-вещания в полосе частот 65,9—74 МГц.

Особенности применения

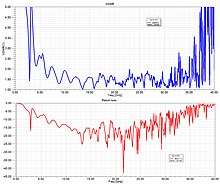

Из определений следует, что ультракороткие волны могут иметь длину от 10 м до 0,1 мм — это соответствует частотам от 30 МГц до 3000 ГГц. В отличие от более длинных волн распространение УКВ происходит в основном в пределах прямой видимости. Существенная особенность УКВ (исключая низкочастотную часть диапазона метровых волн) — это отсутствие регулярного зеркального отражения от ионосферы Земли. Вместе с тем значительное влияние на распространение УКВ оказывает тропосфера . В тропосфере происходит рефракция луча радиоволны, а также возникают другие механизмы, способствующие распространению УКВ в дециметровом диапазоне на расстояния, превышающие расстояние прямой видимости, — эти особенности используются в тропосферной радиосвязи .

УКВ широко применяются в системах радиосвязи ( мобильной , любительской и профессиональной), радиовещания и телевидения . Большинство таких систем работает в пределах зон прямой видимости. Увеличение дальности связи между стационарными объектами достигается применением радиорелейных линий . УКВ используются также в системах радиолокации , ближней радионавигации , в спутниковой и космической радиосвязи. Радиоволны УКВ-диапазона применяются в радиоастрономии , в медицине для определения температуры биологических объектов (радиотермография), при изучении структуры и состава вещества ( радиоспектроскопия ) .

Радиоволны диапазона УКВ, не отражаясь от ионосферы, уходят в космос. Однако, поскольку в пределах прямой видимости может быть небесное тело (Луна или ближайшие планеты), эти волны могут отразиться от него и вернуться на Землю. В 1962 году дважды был проведён эксперимент: с передающей антенны Евпаторийского центра дальней космической связи на волне 39 см в сторону Венеры азбукой Морзе было отправлено послание «Мир», «Ленин», «СССР» . Чуть более чем через 4 минуты отражённый от соседней к нам планеты радиосигнал вернулся на Землю .

История изучения и освоения

Изучение и освоение радиоволн УКВ-диапазона в СССР связано с именем Б. А. Введенского . В начале 1920-х годов он начал заниматься метровыми волнами (термин УКВ возник позднее — в 1930-х годах) в радиолаборатории Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) под руководством А. Л. Минца , начальником лаборатории был М. В. Шулейкин . В конце 1921 года Веденский задался целью получить наиболее короткие волны, используя имевшиеся на тот момент в лаборатории приёмные электронные (тогда они назывались катодные) лампы — на них он построил маломощный генератор волн с длиной 3,8 м . Летом 1922 года в присутствии должностных лиц из ГВИУ состоялась официальная демонстрация примитивной установки, созданной совместно с А. И. Данилевским, — генератор с тональной модуляцией питания и приёмник с кристаллическим детектором и низкочастотным усилителем. Была получена приемлемая слышимость на расстоянии несколько десятков метров .

В ближайшие после этого годы метровыми волнами занимались в Москве С. Я. Турлыгин и М. И. Пономарев, а в Ленинграде — Н. А. Петров. Будущее УКВ-диапазона было неопределённым, так как было уже известно, что метровые волны ионосферой (слоем Хевисайда) не направляются и поэтому для дальней связи не годятся. Прежде других заинтересовались УКВ-диапазоном как средством гарантированно ближней радиосвязи представители военного и военно-морского ведомств. Долго ещё считалось, что УКВ проникают только до горизонта — в ходу был даже американский термин «квазиоптические волны», чтобы подчеркнуть их ограниченность распространения, но термин не устоялся .

С 1925 года Веденский, работая в Государственном экспериментальном электротехническом институте (с 1927 года Всероссийский электротехнический институт , ВЭИ), занимался опытами обнаружения предметов и людей, пересекающих на открытом месте направление от передатчика к приёмнику . В этой работе участвовали Ю. П. Симанов, А. В. Астафьев и А. Г. Аренберг, проводились также опыты связи на УКВ с аэростатами и самолётами . В результате обнаружилось неожиданное явление — быстрое убывание поля УКВ с расстоянием — которое в 1928 году было исследовано более детально и привело к установлению закономерности, часто именуемой «квадратичной формулой» .

В 1929 году во дворе института был организован первый опыт вещания на УКВ. При содействии заведовавшего тогда отделом связи ВЭИ А. Д. Фортушенко была построена вещательная станция на УКВ, впоследствии переведённая в новое здание ВЭИ и даже зарегистрированная (в 1931 году ) как РВ-61 — станция имела мощность 0,5 кВт и работала на волне 5,85 м . ВЭИ изготовил также небольшую партию УКВ-приёмников , но практическому внедрению вещания мешали трудности производства УКВ-передатчиков и отсутствие радиоприёмников. В то время освоение метровых волн для развития вещания ещё не было актуальным — только во второй половине 1950-х годов начался заметный рост числа таких радиостанций . Первая в СССР вещательная станция УКВ с частотной модуляцией была введена в эксплуатацию в 1946 году в Москве и имела мощность 1 кВт на частоте 46,5 МГц .

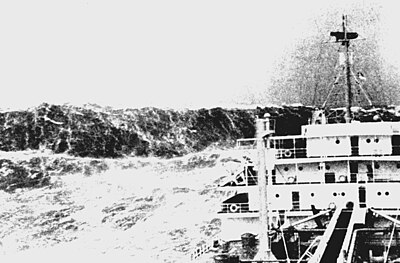

В организованной в ВЭИ лаборатории УКВ продолжались работы по укорочению длины волны — в них участвовали Ю. Н. Шеин, А. Р. Вольперт , В. А. Кузовкин , Е. Н. Майзельс , М. Т. Грехова . Независимо от разработок А. А. Слуцкина (в Харькове ) и зарубежных, М. Л. Слиозберг и В. М. Бовшеверов разработали свои собственные разрезные магнетроны . С этими приборами на длине волны 0,6 м в экспедиции 1933 года на Чёрном море была получена загоризонтная дальность распространения — свыше 100 км — после чего началось изучение влияния тропосферы .

См. также

Примечания

- ↑ . www.femto.com.ua. Дата обращения: 21 октября 2017. 21 октября 2017 года.

- Дата обращения: 3 ноября 2017. 15 декабря 2017 года.

- ↑ . Дата обращения: 20 октября 2017. 5 сентября 2016 года.

- . Дата обращения: 30 марта 2013. 9 января 2021 года.

- от 24 мая 2016 на Wayback Machine (англ.)

- ↑ от 22 октября 2022 на Wayback Machine . Из выступления на торжественном заседании коллектива сотрудников Института радиоэлектроники АН СССР (1963). — С. 6—10.

- ↑ . radiobooka.ru . Дата обращения: 22 октября 2022. 22 октября 2022 года.

- ↑ Миркин В. В. от 6 октября 2021 на Wayback Machine // Вестник Томского государственного университета. История. — 2013. — № 1 (21). — С. 202.

- . RadioLamp.NET - радиоэлектронные схемы на лампах и транзисторах статьи ретро техника (24 июля 2012). Дата обращения: 22 октября 2022. 22 октября 2022 года.

- Amrad Ltd. . oldradioclub.ru. Дата обращения: 20 октября 2017. Архивировано из 11 августа 2018 года.

- 2020-05-28

- 1