Interested Article - Московско-новгородская война (1471)

- 2020-12-19

- 1

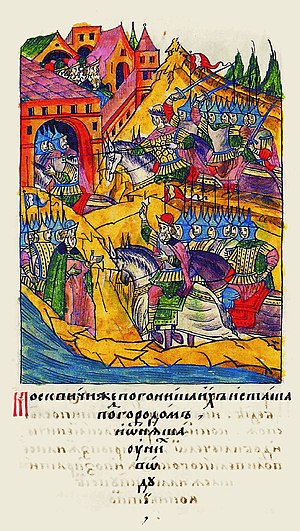

Моско́вско-новгоро́дская война (1471) — военный конфликт ( междоусобная война ) на Руси между Великим княжеством Московским и Новгородской республикой .

Конфликт начался весной 1471 года , закончился 11 августа того же года подписанием мирного договора в Коростыни .

Предпосылки

Во второй половине XV века Великое княжество Московское усилило своё давление на Новгородскую республику. В связи с этим в Новгороде образовалась группа бояр во главе с Марфой Борецкой , выступивших за союз с Великим княжеством Литовским и Русским , которое обещало помощь новгородцам в борьбе против притязаний великого князя московского Ивана III .

После смерти авторитетного новгородского архиепископа Ионы , возглавлявшего боярское правительство республики, в город прибыл ставленник польского короля и литовского князя Казимира IV — князь Михаил Олелькович . Кроме того, новгородцы сочли нужным отправить кандидата на место умершего архиепископа Ионы на поставление в сан не к независимому от Константинопольского Престола , под властью Османской империи , Митрополиту Московскому и всея Руси Филиппу I (но зависимому от московского князя), а к признанному в 1470 году избранным после перерыва вселенским патриархом Константинополя Дионисием I Митрополиту Киевскому и всея Руси Григорию Болгарину , находившемуся в Великом княжестве Литовском и Русском. Наконец, Новгород стал вести переговоры с Казимиром IV о поддержке им новгородцев на случай войны с Иваном III. Совокупность этих действий вызвала возмущение при московском великокняжеском дворе и оппозицию со стороны промосковски настроенных новгородских бояр. Следствием раскола между новгородцами стало ослабление военной мощи Новгорода.

Первоначально Иван III пытался повлиять на Новгород дипломатическим путём с помощью представителей православной церкви. Московский митрополит упрекнул новгородцев в «измене», потребовав от них отказа от «латинского государства», но вмешательство церкви только усилило разногласия и политическую борьбу в Новгороде. Действия новгородцев были расценены в Москве как «измена православию».

Подготовка к войне

Несмотря на то, что Михаил Олелькович в марте 1471 года покинул Новгород и уехал в Киев , Иван III принял решение организовать общерусский « крестовый поход » на Новгород. Религиозная окраска этого похода, по мнению Ивана, должна была сплотить всех его участников и заставить всех князей прислать свои войска на «святое дело». Князь планировал привлечь к походу вятчан , устюжан , псковитян — жителей новгородских пятин и пригородов . Было решено охватить Новгород с трёх сторон: с запада, юга и востока. Со стороны московского князя проводилась широкая антиновгородская пропаганда , рассылались . По словам профессора Р. Г. Скрынникова , « в глазах московских книжников только монархические порядки были естественными и законными, тогда как вечевая демократия представлялась дьявольской прелестью. Решение Новгорода отстаивать свою независимость любой ценой они постарались изобразить как заговор бояр Борецких, нанявших „шильников“ и привлекших на свою сторону чернь . Само вече , под пером московского писателя, превратилось в беззаконное скопище „злых смердов“ и „безыменитых мужиков“ » .

Ход войны

Начало похода

Путь московского войска на Новгород пролегал через города Волок Ламский , Тверь , Торжок , Вышний Волочёк . Свою ставку Иван III разместил в Яжелбицах , в то время как основные силы (порядка 10 тысяч человек), возглавляемые княжескими воеводами Даниилом Холмским и Фёдором Пёстрым , двинулись в обход Ильменского озера с юга на город Русу . В тот год в Приильменской низменности имела место сильная засуха : всё лето не наблюдалось дождей, и болота высохли, что позволяло войскам московского князя беспрепятственно продвигаться по прямому пути.

Захватив крепость Демян и город Русу (позже Руса была сожжена), отряды под командованием Холмского вышли к озеру Ильмень и остановились в Коростыни , чтобы дождаться соединения с союзными псковскими войсками. Тем временем новгородское вече под давлением радикально настроенных бояр занялось формированием ополчения , которому предстояло оказать отпор московским войскам. Несколько наспех собранных отрядов погрузились на суда и отправились по озеру Ильмень навстречу московским отрядам. В первом же бою под Коростынью новгородцы потерпели поражение.

20 июня главные силы московских войск выступили из Москвы и двинулись навстречу союзникам через Тверь , где к ним примкнул тверской полк, и Торжок к южному берегу озера Ильмень.

Шелонская битва

Основная часть новгородского ополчения — около 40 тысяч воинов — двинулись вверх по реке Шелони навстречу псковитянам с целью не допустить их соединения с москвичами. Пешие ополченцы плыли на судах по озеру Ильмень и реке Шелони, а конные части продвигалась по суше. Дорога от Новгорода к Шелони и на Псков шла через деревни Старая Мельница, Сутоки , Менюша к устью реки Мшаги . После этого новгородцы отправились вверх по левому берегу Шелони и заняли удобную позицию у деревни Мусцы, перекрыв дорогу между Псковом и Новгородом.

Однако воевода Даниил Холмский догадался о планах новгородцев. Он спешно перебросил свой конный отряд из Коростыни к деревне Мусцы и под прикрытием высокого правого берега реки Шелони 14 июля 1471 года внезапно атаковал новгородское войско. Несмотря на то, что новгородское ополчение, как подмечали летописи, по численности почти в 10 раз превышало силы Холмского, победу одержали московские и псковские воины. Помимо них, в битве поучаствовал касимовский хан Данияр «со своими царевичами, князьями и казаками». Потеряв 40 человек убитыми, татары были распущены. Сражение 14 июля вошло в историю как Шелонская битва . В результате сражения москвичами были пленены многие знатные новгородцы, в том числе посадники Дмитрий Борецкий и Козма Григорьевич , бояре Василий Селезнев, Киприян Арзубьев и др. В захваченном стане новгородцев московскими воинами была найдена договорная грамота Новгорода с Казимиром IV.

Получив извещение о победе в Шелонской битве, государь Иван III прибыл из Яжелбиц в Русу, где 24 июля по его приказу были казнены шесть представителей новгородской знати, возглавлявшие заговор против Москвы.

Несмотря на тяжелое поражение в Шелонской битве, Новгород имел твердые намерения продолжать борьбу с московским князем, следствием чего стали несколько дипломатических посольств со стороны новгородцев к ландмейстеру Ливонского ордена Йоханну фон Герсе . Главной целью этих внешнеполитических миссий было привлечение Ордена к военному столкновению с союзником Москвы — Псковом , что не позволило бы войскам псковичей соединиться с Иваном и окончательно разгромить войско новгородского ополчения. Фон Герсе принял проект военного альянса с большим энтузиазмом, так как прекрасно понимал, что падение Новгорода и усиление единого централизованного Московского государства будет угрожать в будущем независимости всей Ливонии . Ландмейстер отправил в Пруссию призыв поддержать Орден воинским контингентом, а с послами была достигнута предварительная договоренность о дипломатической встрече в сентябре. Однако в итоге надобность в военном союзе между Орденом и Новгородом отпала.

Последние сопротивления

Поражение при Шелони окончательно лишило новгородцев шанса на победу. Московские силы брали верх над противником не только на основном направлении: 12-тысячная новгородская судовая рать под командованием Василия Шуйского , посланная для защиты владений вниз по Северной Двине , также потерпела поражение от московской рати (4 тысячи человек) во главе с воеводой Василием Образцом , усиленной отрядами из Устюга и Вятки .

27 июля , помимо всего прочего, в Заволочье произошла битва на реке Шиленьге (правом притоке Северной Двины), в которой московское войско после упорного боя сумело одержать победу над жителями Двинской земли .

Перемирие

11 августа 1471 года в селе Коростынь был подписан мирный договор между Иваном III и Новгородом Великим , после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость . По Коростынскому миру Новгородская республика, признав своё поражение, обязалась разорвать отношения с Великим княжеством Литовским и Русским и уплатить Ивану III огромную контрибуцию в размере 15,5 тысяч рублей. Кроме того, по приказу русского царя московского великого князя были срыты оборонительные сооружения в новгородских крепостях Демян и Руса.

После заключения договора жители Русы, бежавшие при подходе московских войск в Новгород, возвращались в родной город по озеру Ильмень. В дороге их застала буря, во время которой перевернулись 90 учанов и 60 малых судов. По сведениям летописца, утонуло около 7 тысяч человек.

Примечания

- от 27 сентября 2007 на Wayback Machine (глава из книги «Третий Рим») // проект от 10 апреля 2007 на Wayback Machine

- 29 июня 2013 года.

- (недоступная ссылка)

Литература

- Волков В. А. // Гуманитарные исследования Центральной России. — 2018.

Ссылки

- (проект )

- Алексеев Ю. Г. Победа на Шелони // Неисчерпаемость источника: К 70-летию В. А. Кучкина — М.: Памятники исторической мысли, 2005. С. 276—297 ( )

- 2020-12-19

- 1